F35決定「疑問だらけ」 選定開始時の防衛相 石破氏(東京新聞、12月24日)

航空自衛隊の次期戦闘機(FX)にF35(米ロッキード・マーチン社)が決定したことについて、野党・自民党の石破茂元防衛相は本紙のインタビューに「極めて異様な選定というほかない。予算委員会で追及の目玉にする」と政府を批判した。

石破氏は、防衛省で二〇〇七年にFX選定が始まった当時の防衛相。「(今回候補になった欧州機の)ユーロファイターを『当て馬』にせず、真剣に選定するよう指示したが、今回ははじめから米国製ありきだった。背景に普天間飛行場問題の迷走があり、米国に配慮したのだろう」と述べ、公正な選定ではなかったと指摘した。

F35の特徴について「(レーダーに映りにくい)ステルス機といってもF35は対地攻撃が専門で、日本に必要な防空戦闘機ではない。国内生産が制限されるF35の選定により、戦闘機の製造基盤も維持できない。しかも開発の遅れから納期遅れは確実。なぜF35なのか疑問だらけだ」。

そして「国会で選定した理由をきちんと説明できないなら、閣議決定をやり直すべきだ。自民党が政権党になった場合は当然、選定結果を見直すことになる」と強調した。

防衛省はおよそ十年後、約二百機保有するF15戦闘機の後継機選びを迎える。石破氏は「そのころF35が完成していれば、候補として検討できるかもしれない。だが、より問題なのは防衛省が『日本の防空』をどう考えているのか、さっぱり分からないこと。老朽化したRF4E偵察機の後継選びをせず、空白のままにしているのはその証拠だ」と防衛政策を批判した。

次期戦闘機にF35、日本の防衛産業を脅かす決定(フィナンシャルタイムズ、12月21日)

日本は次期主力戦闘機(FX)にF35「ライトニングII」を選定することで、製造主体のロッキード・マーチンが残忍にも「比類なき殺傷力」を持つと自慢する武器プラットフォームを選んだ。だが、敵の侵入者が自国領空内に入り込むのを許さないとしても、日本のF35購入が最初に生む犠牲者は、日本が自前の戦闘機を作る能力だったという結果になりかねない。F35の選定(批判的な向きは、入手可能な範囲で最新鋭の戦闘機を欲しがる航空自衛隊関係者の願望が主な選定理由だったと言う)は、非効率で孤立した国内防衛産業に大きな打撃を与えそうだ。

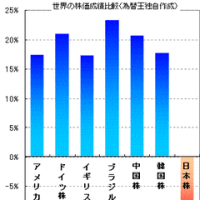

重要機能の技術共有を渋る米国、日本企業の参画は限定的

日本では、9月に三菱重工業が生産する最後のF2戦闘機が納入された後、ほぼ半世紀ぶりに戦闘機生産が途絶えている。防衛省は、三菱重工はF35の機体生産に携わると話しているが、レーダーに探知されにくいステルス性能や兵器ネットワーク機能の技術共有を渋る米国の姿勢は、間違いなく日本側の関与の度合いを限定するはずだ。軍事ジャーナリストの清谷信一氏は、日本の軍事・航空宇宙産業に欠かせない多くの中小企業にとって、これが最後のとどめになりかねないと言い、F35の選定は「我が国の防衛産業の崩壊の引き金を引く」恐れがあると主張する。FXは1970年代からあるF4「ファントム」戦闘機2隊分を代替する後継機で、遅れに遅れた機種選定を巡る議論は確かに、日本の防衛産業の苦境を浮き彫りにした。予算の圧迫と、防衛費を国内総生産(GDP)の1%前後に抑えるという非公式な規則のために、成長の余地はほとんどなくなっている。アナリストらは、部品生産や特殊技術にかかわる中小企業の間では、破産したり、防衛部門から撤退したりする企業が増えていると指摘する。大手防衛企業と異なり、中小企業は軍事関連収入と民間部門向けの売り上げのバランスを取れないというのが主な理由だ。

苦境に陥る国内防衛産業

だが、三菱重工や、防衛省が日本向けF35のエンジン生産に参画すると話している大手重工メーカー、IHIなどの大手企業にとっても、厳しい状況が続いている。昔ながらの防衛予算の設定は、最大規模の武器売却の契約でさえ、予算が数年間にまたがって小分けされる傾向があることを意味している。例えば、F35の最初の納入は2016年まで予定されていないが、政府は2012年度予算に4機分の購入費用を盛り込む計画だ。こうした制度のために、調達プログラムは変更が生じやすく、防衛企業は研究開発関連などの初期投資の費用を織り込むのが難しくなっている。一方で、官僚と政治家の馴れ合いが崩れたため、防衛企業はもはや政府に頼ることができない。2カ月前には東芝が、F15戦闘機の改修に関連した数十億円規模の契約の取り消しを巡って防衛省を提訴した。また、昨年は富士重工業も、戦闘ヘリコプター、アパッチの発注中止という政府決定を巡って、裁判に訴えている。

多国間プログラムに参加できない平和主義の縛り

日本の防衛企業の問題を悪化させているのが、今や業界の標準となりつつある多国間の共同開発・生産への参加を概ね禁じる戦後平和主義の原則という遺産だ。ほぼすべての兵器システムの輸出が禁止されており、三菱重工のような企業は、F35の開発につながったような多国間プログラムで全面的な役割を担うことができないのだ。こうした事情に、自立した防衛産業を維持しようとする日本の過去の決意が重なった結果が、小さな生産規模と、とてつもなく高い価格だ。例えば、日本のF2戦闘機は1機あたり約120億円すると言われている。これは、F2がベースにした米国製F16戦闘機の2倍以上の値段だ。次第に逼迫する日本の財政状況を考えると、将来の防空手段については輸入兵器に依存するという判断も不合理ではないだろう。だが、政府はそんな方針転換は考えてもいない。防衛省はむしろ意気込んで、ステルス戦闘機の国内開発を計画している。初期の実証機は2014年までに空を飛ぶ予定だ。そうした夢がどれほど実現可能になるかは、日本がF35の技術を相当得ることにかかっているかもしれない。F35の技術なしでは、日本はただ新型戦闘機のコストを跳ね上がらせるだけで、結局、後継機を開発できないという事態になりかねない。国内メディアは既に、ユーロファイター「タイフーン」とボーイングのFA18「スーパーホーネット」という幅広く利用されている競合機種より、まだあまり試されていないF35を優遇したように見える調達プロセスに疑問を投げかけている。タイフーンとスーパーホーネットは、戦闘機製造に日本企業をかなり関与させることを約束していた。少なくとも、そうした批判は将来の調達に対する監視強化につながるはずだ。だが、国内防衛産業の一部にとっては、既に手遅れかもしれない。

航空自衛隊の次期戦闘機(FX)にF35(米ロッキード・マーチン社)が決定したことについて、野党・自民党の石破茂元防衛相は本紙のインタビューに「極めて異様な選定というほかない。予算委員会で追及の目玉にする」と政府を批判した。

石破氏は、防衛省で二〇〇七年にFX選定が始まった当時の防衛相。「(今回候補になった欧州機の)ユーロファイターを『当て馬』にせず、真剣に選定するよう指示したが、今回ははじめから米国製ありきだった。背景に普天間飛行場問題の迷走があり、米国に配慮したのだろう」と述べ、公正な選定ではなかったと指摘した。

F35の特徴について「(レーダーに映りにくい)ステルス機といってもF35は対地攻撃が専門で、日本に必要な防空戦闘機ではない。国内生産が制限されるF35の選定により、戦闘機の製造基盤も維持できない。しかも開発の遅れから納期遅れは確実。なぜF35なのか疑問だらけだ」。

そして「国会で選定した理由をきちんと説明できないなら、閣議決定をやり直すべきだ。自民党が政権党になった場合は当然、選定結果を見直すことになる」と強調した。

防衛省はおよそ十年後、約二百機保有するF15戦闘機の後継機選びを迎える。石破氏は「そのころF35が完成していれば、候補として検討できるかもしれない。だが、より問題なのは防衛省が『日本の防空』をどう考えているのか、さっぱり分からないこと。老朽化したRF4E偵察機の後継選びをせず、空白のままにしているのはその証拠だ」と防衛政策を批判した。

次期戦闘機にF35、日本の防衛産業を脅かす決定(フィナンシャルタイムズ、12月21日)

日本は次期主力戦闘機(FX)にF35「ライトニングII」を選定することで、製造主体のロッキード・マーチンが残忍にも「比類なき殺傷力」を持つと自慢する武器プラットフォームを選んだ。だが、敵の侵入者が自国領空内に入り込むのを許さないとしても、日本のF35購入が最初に生む犠牲者は、日本が自前の戦闘機を作る能力だったという結果になりかねない。F35の選定(批判的な向きは、入手可能な範囲で最新鋭の戦闘機を欲しがる航空自衛隊関係者の願望が主な選定理由だったと言う)は、非効率で孤立した国内防衛産業に大きな打撃を与えそうだ。

重要機能の技術共有を渋る米国、日本企業の参画は限定的

日本では、9月に三菱重工業が生産する最後のF2戦闘機が納入された後、ほぼ半世紀ぶりに戦闘機生産が途絶えている。防衛省は、三菱重工はF35の機体生産に携わると話しているが、レーダーに探知されにくいステルス性能や兵器ネットワーク機能の技術共有を渋る米国の姿勢は、間違いなく日本側の関与の度合いを限定するはずだ。軍事ジャーナリストの清谷信一氏は、日本の軍事・航空宇宙産業に欠かせない多くの中小企業にとって、これが最後のとどめになりかねないと言い、F35の選定は「我が国の防衛産業の崩壊の引き金を引く」恐れがあると主張する。FXは1970年代からあるF4「ファントム」戦闘機2隊分を代替する後継機で、遅れに遅れた機種選定を巡る議論は確かに、日本の防衛産業の苦境を浮き彫りにした。予算の圧迫と、防衛費を国内総生産(GDP)の1%前後に抑えるという非公式な規則のために、成長の余地はほとんどなくなっている。アナリストらは、部品生産や特殊技術にかかわる中小企業の間では、破産したり、防衛部門から撤退したりする企業が増えていると指摘する。大手防衛企業と異なり、中小企業は軍事関連収入と民間部門向けの売り上げのバランスを取れないというのが主な理由だ。

苦境に陥る国内防衛産業

だが、三菱重工や、防衛省が日本向けF35のエンジン生産に参画すると話している大手重工メーカー、IHIなどの大手企業にとっても、厳しい状況が続いている。昔ながらの防衛予算の設定は、最大規模の武器売却の契約でさえ、予算が数年間にまたがって小分けされる傾向があることを意味している。例えば、F35の最初の納入は2016年まで予定されていないが、政府は2012年度予算に4機分の購入費用を盛り込む計画だ。こうした制度のために、調達プログラムは変更が生じやすく、防衛企業は研究開発関連などの初期投資の費用を織り込むのが難しくなっている。一方で、官僚と政治家の馴れ合いが崩れたため、防衛企業はもはや政府に頼ることができない。2カ月前には東芝が、F15戦闘機の改修に関連した数十億円規模の契約の取り消しを巡って防衛省を提訴した。また、昨年は富士重工業も、戦闘ヘリコプター、アパッチの発注中止という政府決定を巡って、裁判に訴えている。

多国間プログラムに参加できない平和主義の縛り

日本の防衛企業の問題を悪化させているのが、今や業界の標準となりつつある多国間の共同開発・生産への参加を概ね禁じる戦後平和主義の原則という遺産だ。ほぼすべての兵器システムの輸出が禁止されており、三菱重工のような企業は、F35の開発につながったような多国間プログラムで全面的な役割を担うことができないのだ。こうした事情に、自立した防衛産業を維持しようとする日本の過去の決意が重なった結果が、小さな生産規模と、とてつもなく高い価格だ。例えば、日本のF2戦闘機は1機あたり約120億円すると言われている。これは、F2がベースにした米国製F16戦闘機の2倍以上の値段だ。次第に逼迫する日本の財政状況を考えると、将来の防空手段については輸入兵器に依存するという判断も不合理ではないだろう。だが、政府はそんな方針転換は考えてもいない。防衛省はむしろ意気込んで、ステルス戦闘機の国内開発を計画している。初期の実証機は2014年までに空を飛ぶ予定だ。そうした夢がどれほど実現可能になるかは、日本がF35の技術を相当得ることにかかっているかもしれない。F35の技術なしでは、日本はただ新型戦闘機のコストを跳ね上がらせるだけで、結局、後継機を開発できないという事態になりかねない。国内メディアは既に、ユーロファイター「タイフーン」とボーイングのFA18「スーパーホーネット」という幅広く利用されている競合機種より、まだあまり試されていないF35を優遇したように見える調達プロセスに疑問を投げかけている。タイフーンとスーパーホーネットは、戦闘機製造に日本企業をかなり関与させることを約束していた。少なくとも、そうした批判は将来の調達に対する監視強化につながるはずだ。だが、国内防衛産業の一部にとっては、既に手遅れかもしれない。