この記事のポイントは

1.換気口の種類(開閉式、開放式)

2.床下換気扇

3.自然風による換気回数は1時間に2~3回(計算してみました)

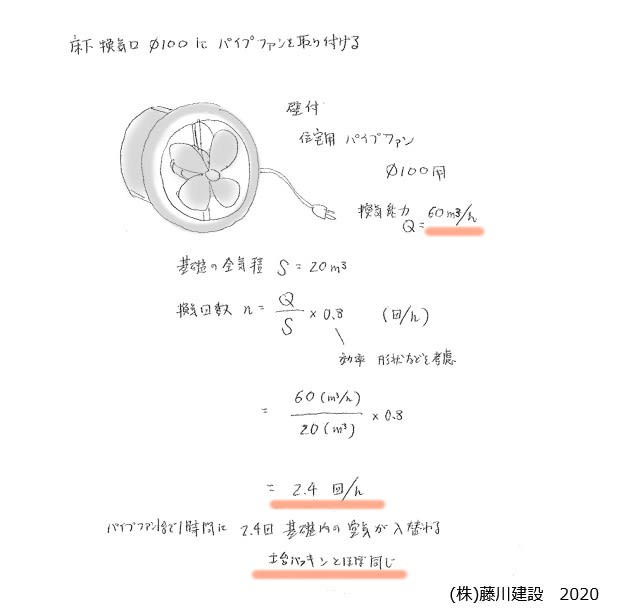

4.強制換気の換気量の計算方法

です。

最近は温暖化の影響なのか気候が昔と違ってきているようです。

雪国が暖冬だったり、今まで雪の降らなかった地域に大雪が積もったり、大雨による洪水の被害、大型台風による風害、そして真夏の異常な気温上昇です。

これまでの住宅は、長い年月の家づくりの経験や実験によって形作られてきたのですが、それが通用しなくなってきていて、その弊害も出始めています。

当社は出来る限り様々な環境に対応できるようにフレキシブルな構造を心がけてきました。床下の換気に関しても様々な工夫を取り入れています。

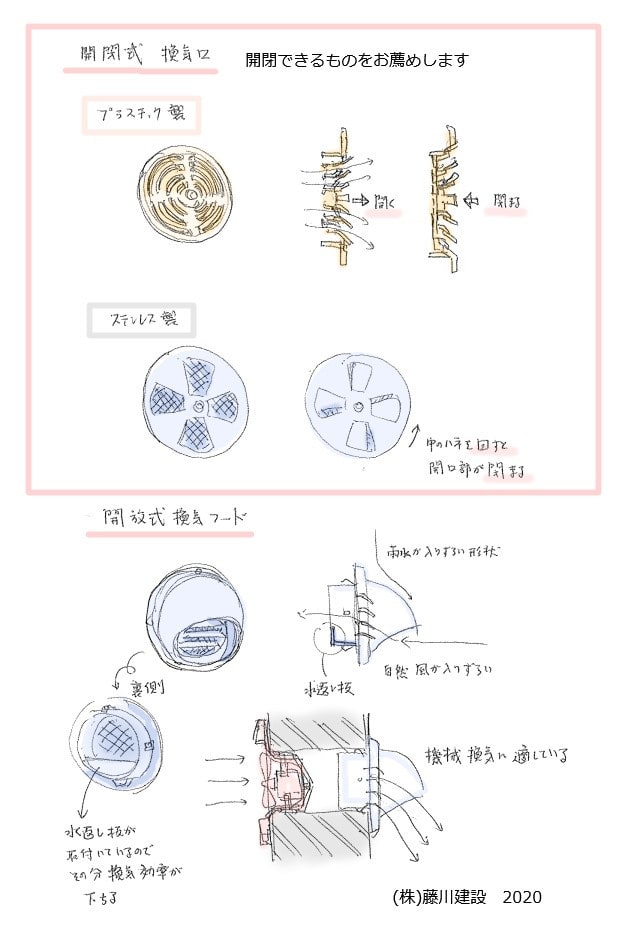

| 1.床下換気口の種類 ~開閉できる換気口を採用しています |

基礎の開口部に取り付ける換気口は二種類あります。

イ.開閉式の換気口

ロ.常時開放型の換気口

です。

イの開閉式は換気口ガラリにレバーが付いていて、操作すると換気口の蓋が開いたり閉じたりできるタイプです。

ロの常時開放型は部屋の換気扇の外壁部に取り付けるタイプのもので、開閉の操作はできません。

当社としては、イの開閉式をお薦めしています。開閉式タイプの換気口を使う事で、季節に合った床下換気を行って頂いています。

・春や秋の乾燥期に換気口を開放し、外気を取り入れる

・梅雨等の外気の湿気の多い時期は換気口を閉じて床下を遮断する

住宅の部屋でいうところの「窓」と同じ感覚で操作していただき、開閉のタイミングに関しては、お客さんの判断に委ねられるところです。

基礎パッキン工法の場合、開放か遮断のどちらかしか選択できません。外気を取り入れるかどうかは工務店の工法の採用によって決定してしまいますが、後に弊害があった場合は改良するのに多額の工事費が必要となります。

当社は、開閉のできる形状によって、環境の変化に対応できると考えています。

基礎に設けられた換気口は開閉が可能です

床下換気口のガラリの形状

ステンレス製の開閉可能タイプ

ステンレス製の換気フード(開放型)

| 2.床下換気扇 ~機械による強制換気に対応できます |

周囲の環境によって自然の風が通らなかったりする場合が考えられ、その場合は機械による強制換気を採用する事が可能です。

また、建物が大きく、基礎自体が広かったり、基礎の高さが高かったり、風向き方向の建物の長さが長いと床下換気の効率も下がるため、強制換気が必要となってくることもあります。

基礎の換気口は円形となっているので、

排気用換気扇の取り付け

開口部に市販の壁付け換気扇を取り付ければ強制排気が可能です

給気用換気扇の取り付け

給気用の換気扇とする場合は、逆に取り付ける形状に改造します

給気用の換気扇の設置状況

| 3.自然風による換気回数は1時間に2~3回 ~換気回数の計算を行いました |

建築基準法では基礎に設ける換気口の大きさと間隔が定められています。

建築基準法 第22条

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。

ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じた場合においては、この限りではない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45㎝以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎝2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

とあります。

現在は床下にコンクリートを打ち込んだり、防湿シートを床下に敷いたりして地面からの湿気を軽減するのは当たり前になっていますが、昔の建物は「床下が土」のままの建物が多かったので、地面からの湿気を自然換気によって外部に放出するための換気孔を決めた法律となっています。

床下の換気回数が直接定められているわけではないので、どのくらいの必要回数なのかは計算が必要になってきます。

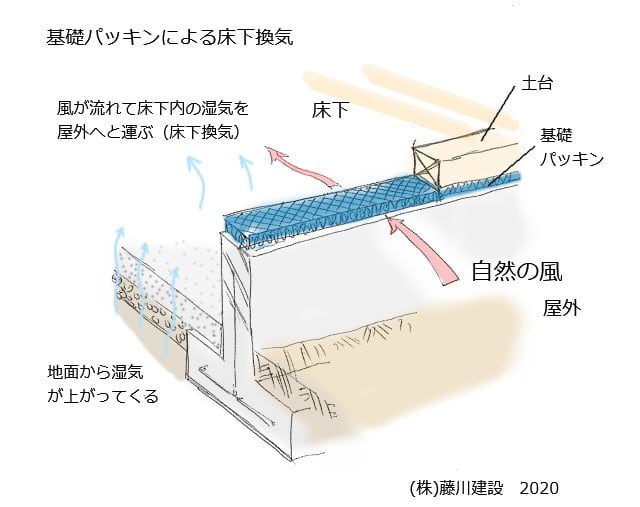

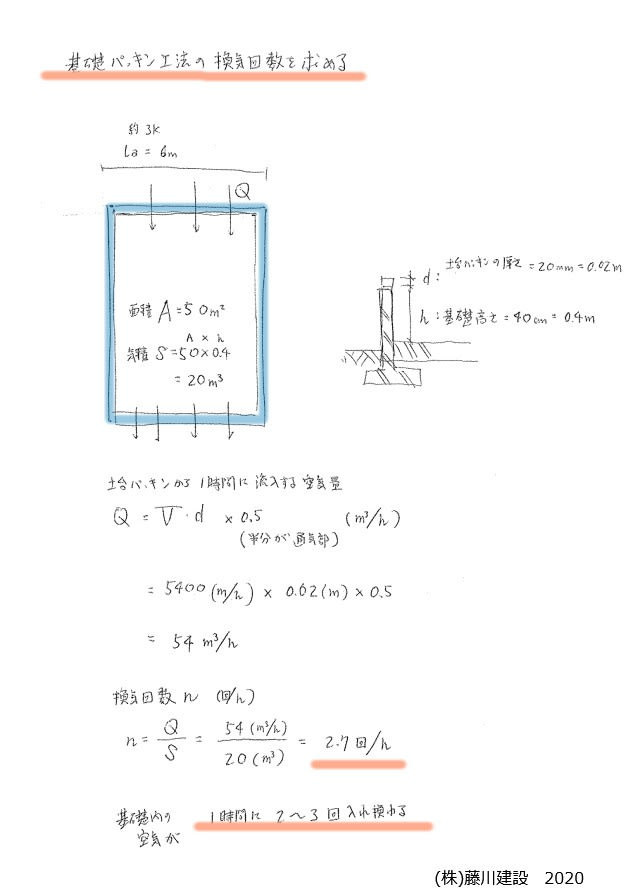

基礎パッキンは、床下が土の場合でも有効に換気ができるように設計してあるので、このケースを使って自然換気の回数を計算する事としました。

まずは、一般に広く使われている基礎パッキンで考えます

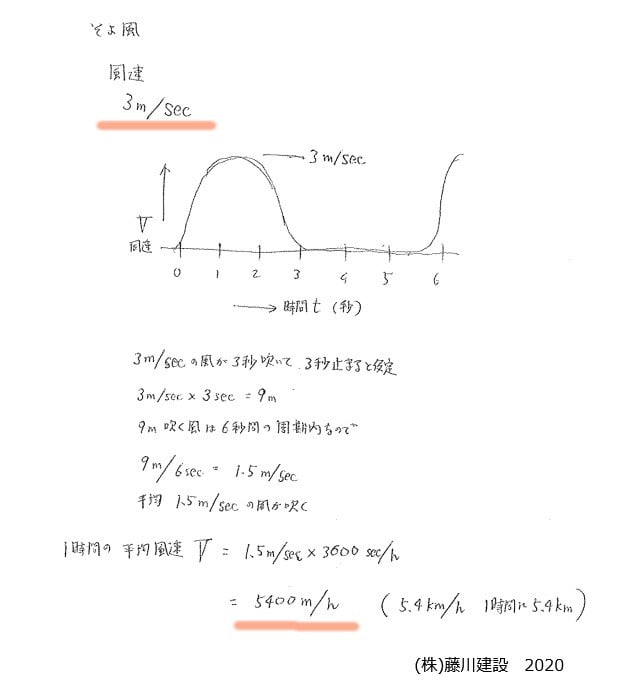

自然の風の平均風速の計算

基礎パッキンの場合の換気回数

以上の計算により、1時間の換気回数が2~3回だという事が分かります。

1時間に2回くらい空気が入れ替われば、床下の土からの湿気を逃がす事ができると考えられていたと推測されます。

床下にコンクリートが打ってある場合は、土からの湿気が軽減されますが、コンクリート自体が湿気を出すため、1時間に2~3回までは必要はないにせよ最低限の換気口は必要と考えています。

| 4.強制換気の換気量の計算 |

機械による強制換気を行う場合は、換気扇の能力を調べれば良いことになります。

換気扇を使った場合の換気回数の計算

基礎の面積がおおよそ50㎡の場合、パイプファン(Φ100㎜)が1台あれば良いことになります。

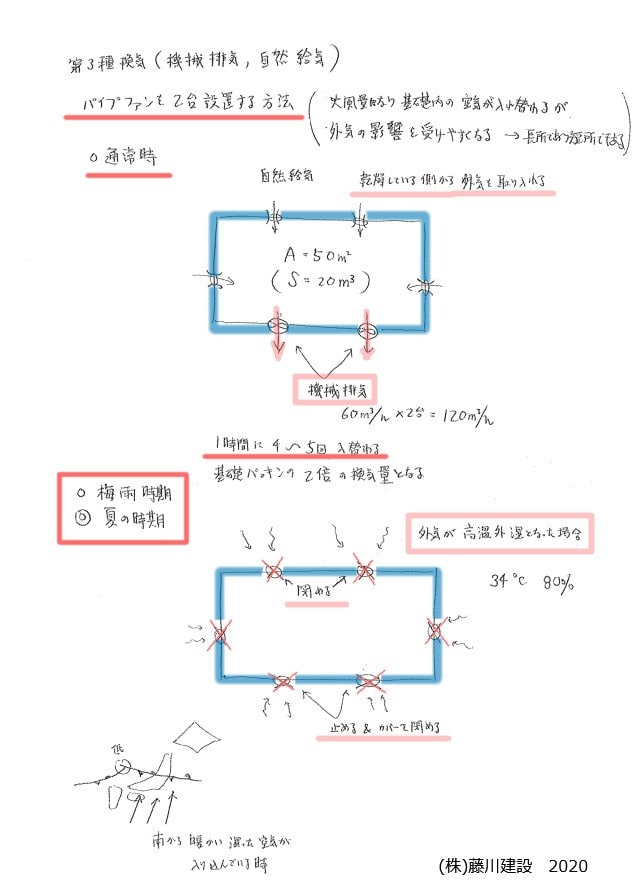

機械による強制換気を行う場合、2台の設置をお薦めしています。

第3種換気をした場合

注意しなければならないことは、強制換気にしても自然換気にしても「外気が乾燥していなければ逆効果」となることです。

せっかく乾燥している床下に湿気のある外気を取り込み、結露を起こしてしまう原因になります。

換気回数が増えれば増えるほど外気の影響を受けます。

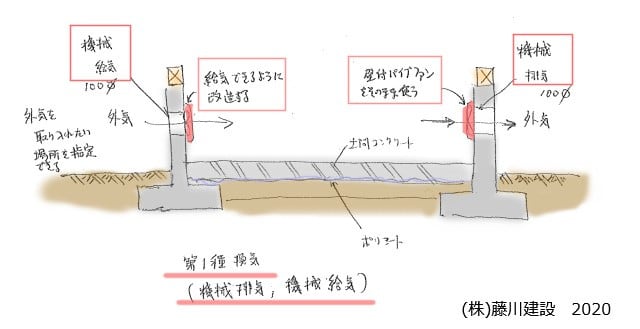

第1種換気(給気、排気共に機械換気)

第1種換気をする場合、給気する方向を乾燥しやすい場所へ自由に設定が可能な点で有利になります。

給気・排気各2台ずつをお薦めしています。

この場合も、換気回数が増えると、より外気の影響を受けやすくなるので注意です。

温度計や湿度計を見ながら適切に管理・取扱いする事が必要となります。

手動でON、OFFを行う方法の他に「タイマー」を使って自動で電源を入・切させる方法もあります。

換気扇とタイマーを併用して時間で作動・停止させる工夫もあります

電気屋さんが大変ですが・・

例えば、この円形の開口部を利用すれば全熱交換型の換気扇を導入することも可能となってきます。

今後の気候変動に対応するには、様々な機器が考えられてくると思われますが、フレキシブルな構造とする事で予期せぬ状況に対応が可能な形状を選んでいます。

住宅へのこだわりは、こういった見えそうで見えない場所にも工夫を盛り込んでいるのです。

関連記事

古民家の床下 床が低くても風が通る知恵 - べんりや日記

古民家の床下環境を考えてみましたこの記事のポイントは1.風の通る豪農や社寺の建物と床下の低い古民家2.自然換気の公式をつくる3.床下が低いの...

古民家の床下 床が低くても風が通る知恵 - べんりや日記

もくじへ・・