この記事のポイントは

1.風の通る豪農や社寺の建物と床下の低い古民家

2.自然換気の公式をつくる

3.床下が低いので風が通りやすい古民家の床

4.古民家の基礎は石積み部分が本体

5.古民家をリフォームする時、石垣を埋めてはならない

です。

| 1.風の通る豪農や社寺の建物と床下の低い古民家 |

豪農の館や神社、お寺等の建物は床の高さが高く、その下の通気が良いことは想像しやすいと思われます。

自然の風が通り抜けることで湿気を逃がして床下の土が乾き、上屋の保存環境としては最適となるので、200年や300年もの耐久性があるというのもうなずけます。

神社の床下の様子

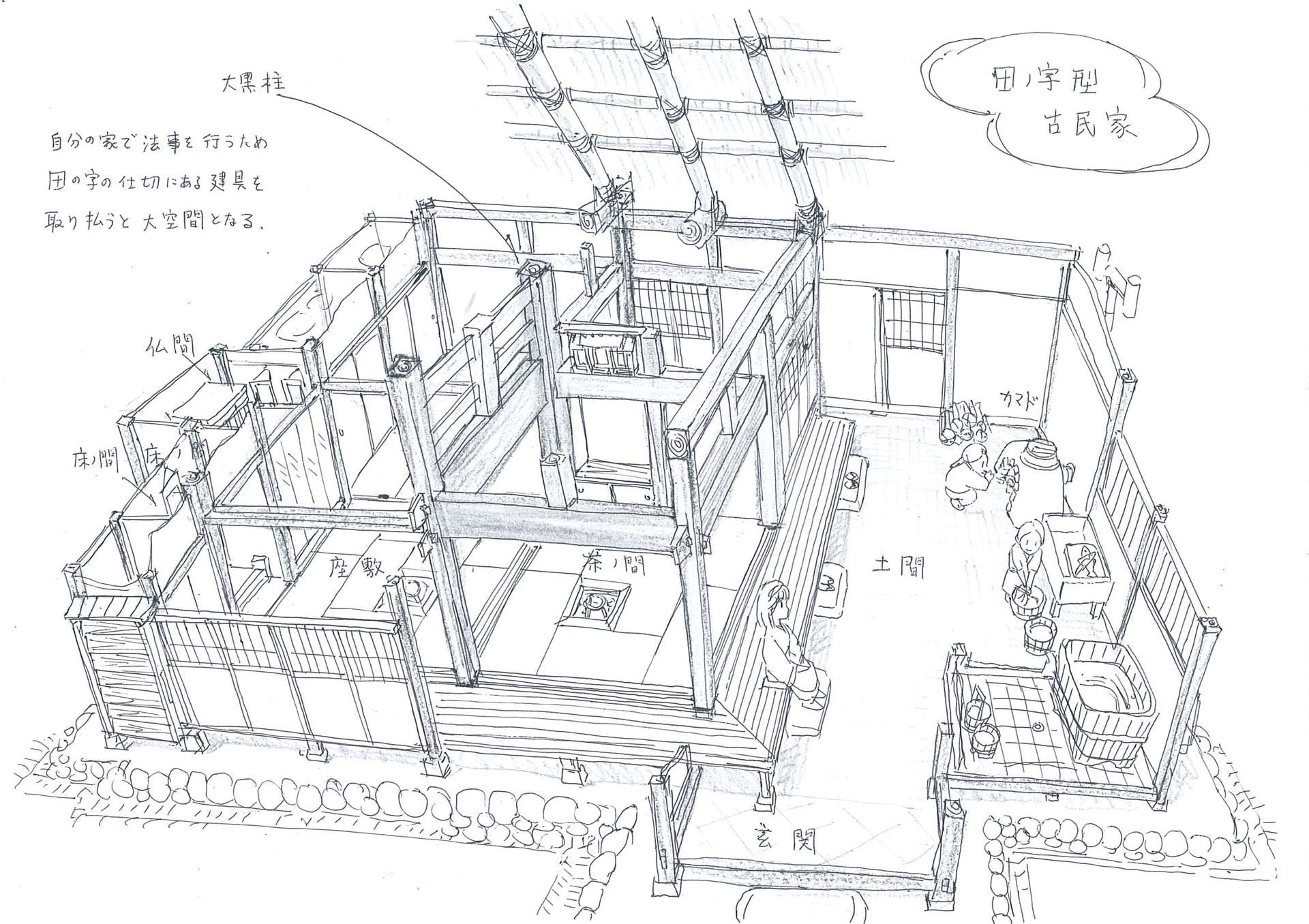

田の字型古民家

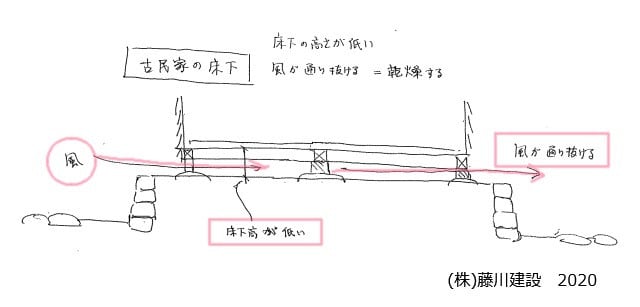

ところが、私の接してきた「古民家」は大半が床下が意外と低いのです。土台の下には石が置かれ、その下は直ぐに土が見える。

地盤と床の高さが30センチも無い建物が多いのですが、それでも100年クラスの古民家があるのです。

床下が低ければ、地面からの湿気の影響を受けやすく、耐久性に乏しいのではないか?

そんな疑問も持っていましたが、床下の換気計算を行うと、意外な結論が導き出されました。

古民家の床下は案外低い

| 2.自然換気の公式をつくる |

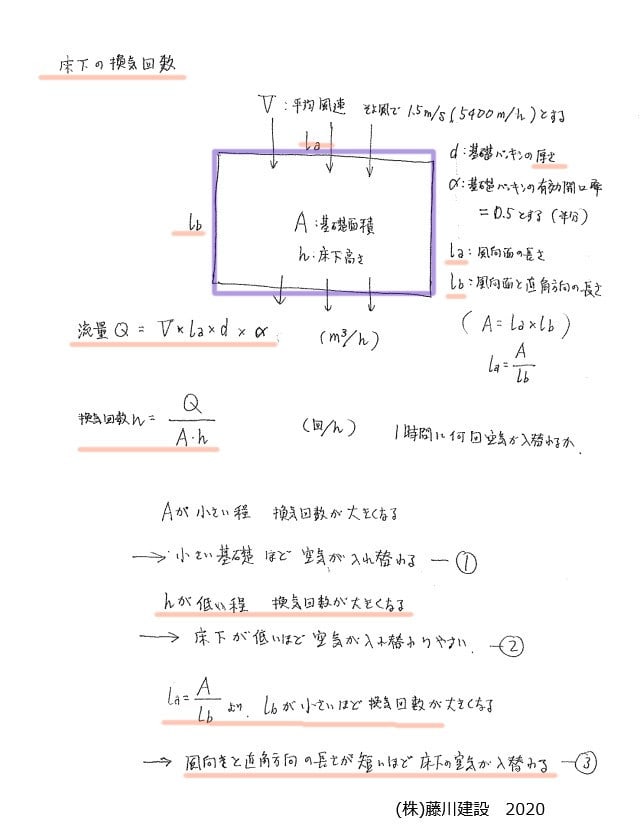

床下の自然の風による換気の式をつくりました。これは現代の一般住宅用に作った基礎パッキンを使った基礎を想定していますが、土台の下の開口部の厚みを12㎝くらいに設定し、床下の高さも30センチと低めに設定すれば古民家の床下への応用が可能です。

この式から床下換気の傾向が割り出せます。

床下の換気回数の式です

ここで、床下の換気回数nは大きいほど空気の入れ替わりやすいという事で、(1)、(2)、(3)の傾向が分かります。それぞれを解説していきます。

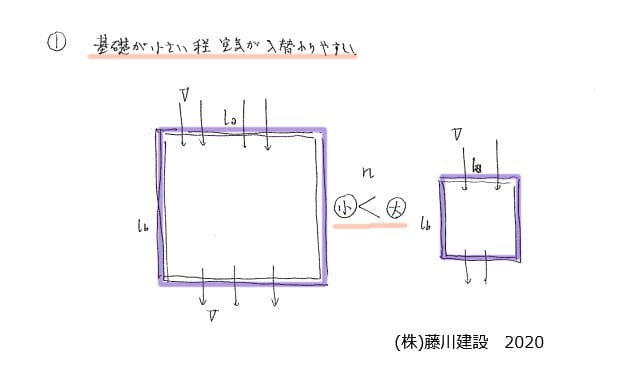

床下の換気回数の傾向(1)

基礎が小さいほど空気が入れ替わりやすい

大きな家の床下よりも小さい家の床下の方が空気が入れ替わるという事です。これはすんなり分かると思います。

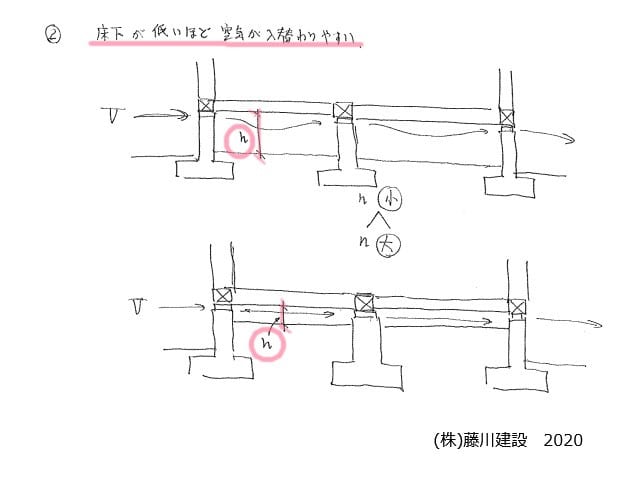

床下の換気回数の傾向(2)

床下が低いほど空気が入れ替わりやすい

同じ風が吹いたとき、床下の体積が小さいほど空気の入れ替えが行われるという事です。床下の体積は「床下の面積」×「床下の高さ」ですから、面積を一定にした時、床下の高さが低いほど体積が小さくなるので、空気が早く入れ替わるわけです。

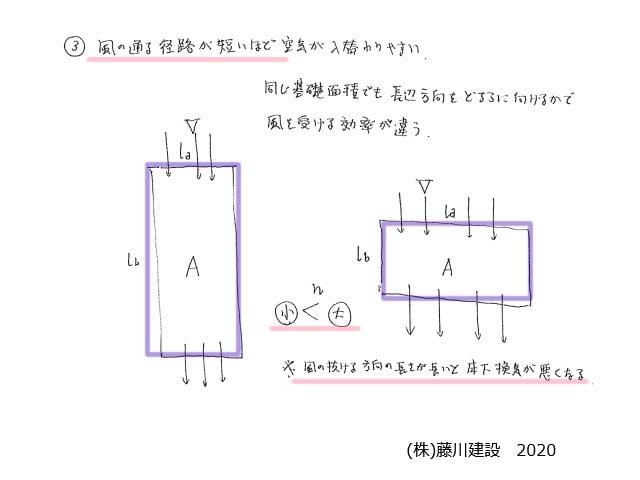

床下の換気回数の傾向(3)

風の通る長さが短いほど空気が入れ替わりやすい

風の流れる方向が長いと空気の入れ替わりが悪くなり、湿気が溜まりやすくなるのがこの傾向から導き出されます。これは建物の計画としては意外に重要と思われます。

この(2)の傾向は現代の建築から見て、逆行していると思ったのですが、アッと思ったわけです。

| 3.床下が低いので風が通りやすい古民家の床 |

床下の換気回数の傾向(2)として床下が低いほうが空気の入れ替えが早いという事です。

確かに、古民家の床下は意外に乾燥していて、土がひび割れを起こしているケースもありました。

床下を低く抑えることで風が通り抜けやすくなるのです。

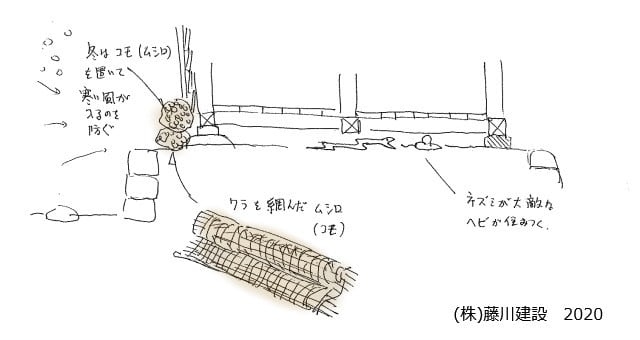

冬の時期は、建物の周囲に「コモ」(稲わらを編んだムシロ)を置いて寒い風が床下に入らない工夫もありました。

ネコやネズミが床下に巣くう場合もありますが、ネズミに関しては蛇が居付く事で穀物などの害獣の駆除に役立っていたわけです。

| 4.古民家の基礎は石積み部分が本体 |

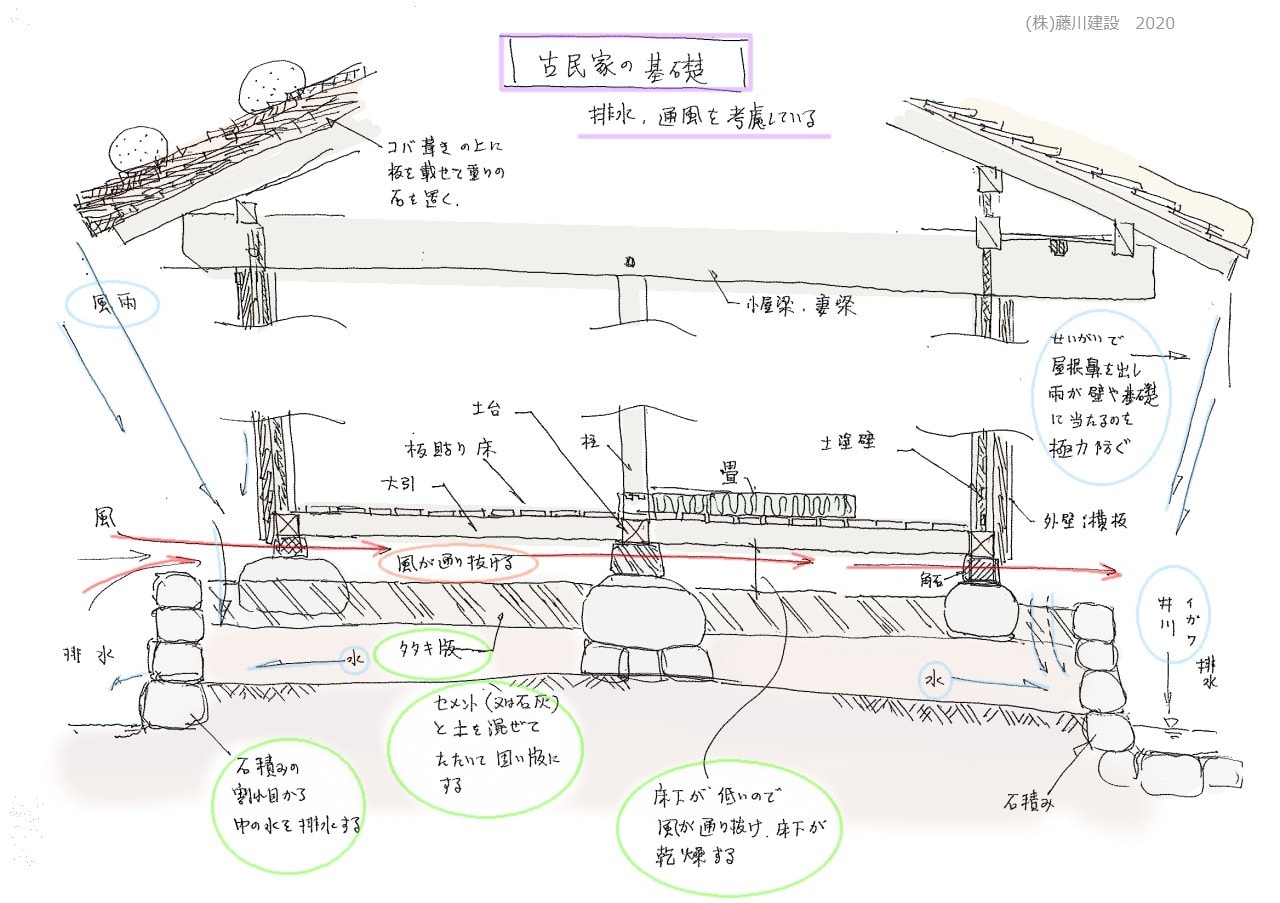

通風性だけを取ってみると古民家の木造部分の床下は低く抑える事で耐久性は増すのでしょうが、床下の湿気防止の工夫は、その下の土の基礎の部分にも及んでいるのに気づきました。

これまでの経験をまとめると、以下の図のようになるのです。

「石積み」がキーポイントだったのです。

家の周りを石を積んで取り囲んで、その内側に土を盛って「基礎」とするのです。

石積みの隙間から、中に土盛りした土にしみこんだ水を効率よく排水しできます。

雨水が石積みの内側の土に極力入らないように、屋根鼻を伸ばす工夫もされています。

この石積みの基礎なしでは、低い床も実現できないと思われます。

屋根の葺き替え中ですが、足元に石積みがあります

左の手前の大きな家も、石積みが施されています。

石積みの上にコンクリート基礎が行われ、換気を妨げているように思えます。

周囲の田んぼよりも高めになるように石が積んであります。

道路は更に高くなって建物の床とほぼ同じくらいに位置しているので、そこからの毎日の出入りは楽だと思われます。

道路と建物の入り口の間には橋が渡されていたかも知れません。

「古民家」というと大工の木組み技術に光が当てられますが、その基礎部分である「石積み」も、日本の建物を考えたときに重要な要素なのだと思われます。

| 5.古民家をリフォームする時、石垣を埋めてはならない |

石積み基礎の周りは「井川(いがわ)」という溝になっていて、基礎内の湿気を排水するという大事な役割があります。

この溝を埋めてしまうと、建物の床下に湿気がたまりやすくなると思われます。

毎日の使い勝手として、高い基礎を上り下りするのが大変なので、土間コンクリートで埋めてしまうケースがありますが、建物の耐久性を欠いてしまうので注意が必要です。

また、土台回りも、小動物の侵入防止や耐震性向上のためのコンクリート基礎を行う傾向にあるようですが、風の入る場所を塞いでいる弊害が出てくると思います。

石積みまで土間を打ったケース

先人の知恵というのは、知れば知るほど、その奥行きの深さに驚かされます。

長い年月をかけて経験でこういう形になったのでしょうが、現在の科学知識の観点から見ると、実に合理的に作られているのです。

大工だけでなく、石工の技術も加わらなければ、古民家の耐久性は確保できない事が分かりました。

多くの職人が力を合わせ、日本の風土に合った家づくりをしていたわけです。

こういった経験や知恵を現在の家づくりに活かせれば、より耐久性を高め、住みよい空間づくりに役立つのだと思います。

関連記事

床下換気と換気回数の計算について - べんりや日記

当社の基礎はフレキシブルな床下換気を行う事が可能ですこの記事のポイントは1.換気口の種類(開閉式、開放式)2.床下換気扇3.自然風による換気...

床下換気と換気回数の計算について - べんりや日記

もくじへ・・