ある知人と音楽著作権についての話をしました。その知人の娘さんは、大変優秀なエレクトーンの学生なのですが、あるコンクールで楽曲を演奏しようとしたところ、その楽曲の作曲者からNGが出てしまい、お気に入りの楽曲が弾けなかったということらしいのです。私は、こういうところに、現在のコンテンツを取り巻く世界の限界を感じます。

人間は、想像力を働かせなければいけません。まず、学生のコンクールでの演奏に、自分の楽曲の使用を認めない作曲家の心を察する必要があるでしょう。「学生ごときに演奏させたくない」、「あれは○○さんに捧げた曲だから」、「演奏者は一人に決めている」等々、作曲家のこだわりを含め、いろいろな理由が考えられます。いや、もっと深刻な事情があるのかもしれません。したがって、この件をもってして、作曲家の方を一方的に責めることはできないでしょう。しかし、音楽とは何かという本質的な問題を考えたとき、学生がコンクールで好きな楽曲を演奏できないということは、あってはならないのではないかとも思うのです。

音楽とは文字通り「音を楽しむ」ものです。音楽の本質は「音楽」という言葉に、見事に集約されていると思います。そして、音楽を仕事として生きていく人々は、多くの人々を「音で楽しませる」ことを心がけていく必要があるのではないかとも考えます。音楽に携わる人々は、より多くの人々に自分の音楽を聴いてもらって、それによって幸せな気分になってもらうことを使命として負っていると考えるべきだと思うのです。学生がコンクールで演奏するというシチュエーションには、いろいろな限界や問題があるにせよ、音楽を志す学生に対して、楽曲の演奏を認めないということが、「音で楽しませる」ことを心がけている人の行動であるということには、いささか疑問を感じざるを得ません。

ただし、ただ楽しんでもらうだけでは、自分たちの生活を維持することができなかったり、創作活動を続けられなかったりという問題が生じます。だからこそ、音楽を生業として生きていく人々は、音楽活動に必要な対価をいただきながら、生活をしているわけです。そうした人々の生活を支える仕組みやルールとして、著作権やそれに関する各種法律があるのであり、これを遵守することは、至極当然のことであると思います。

ところで、当たり前のことですが、そうした著作物や著作権の金銭的な価値の大部分は、メディアの力によって生み出されています。例えば、「売れる音楽」は、それを何らかの手段で多くの人々に伝えているわけであり、それにはメディアの力が大きく作用しています。もちろん、そうしたメディアの力を利用できたというのは、そのアーティスト(あるいは作詞家、作曲家等)の力でもあるので、メディアを通じて「売れる音楽」をヒットさせたのは、そのアーティストの実力であると言うことはできるでしょう。しかし私は、そうしたアーティストの才能や実力と、メディアによって与えられている評価や対価の大きさが、常にバランスしていると考えるのは、無理があると思うのです(「次時代のコンテンツ評価」参照)。

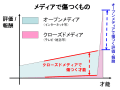

最近、電車のなかに貼られた広告に、「違法音楽によって、作詞家や作曲家などが深く傷ついています」といった趣旨の文言があるのを見かけました。これはこれで、ひとつの事実だろうと思います。特に近年、インターネット等のオープンメディアの発達によって、音楽活動を生業とされていた方々の権利を著しく侵していく傾向にあることは確かでしょう。

けれども、オープンメディアの登場によって、このように「傷ついている人々がいる」という表現を使うのは、いささか一方的過ぎる感があります。もし、このような表現をするのであれば、これまでのクローズドメディアによって、正当に評価されることがなく、「傷ついていた人々がいる」ことについても、きちんと目を向ける必要があるのではないかと思うのです。

これまでのテレビや雑誌を中心としたクローズドメディアは、少数のスターやヒットを生み出す仕組みとして、非常にうまく機能していましたし、またそうしたことを得意としてきました。電車のなかに貼られていた広告は、そうして築き上げられた評価や対価等の価値が被害を受けているというものです。しかしこれは、クローズドメディアで育った側からの一方的な言い分でしかない可能性があります。

近年のクローズドメディアでは、非常に多様で、豊かな才能に恵まれた人々が無数にいるなかで、極めて限られた少数の人々ばかりに、評価や対価が集中するようになっているという弊害が出てきているように思います。私は、十分なオープンメディアが存在せず、クローズドメディアが主流である時代にあっては、才能や能力はありながらも、正当に評価されてこなかった人々が無数にいると思います。そして、そうした多くの人々の才能は、「正当に評価されない」という大変な被害を受けていたのではないかと思うのです。これは、クローズドメディアの限界です。才能がありながらも、正当に評価を受けてこなかった人々からすれば、新しいオープンメディアこそが、機会平等が許される世界を実現し、公正な競争が認められる環境を与えてくれる媒体になり得ると考えることができるわけです。オープンメディアは発展途上であり、現時点で、才能と評価や報酬が完全に一致しているわけではありませんが、その方向性であることは間違いなく、今後限りなく才能と評価や報酬が一致していくものと思われます。私は、これからのコンテンツを考えていく上で、こうしたメディアや技術的・社会的傾向を積極的に活かしていくことが肝心ではないかと思っています(「「才能の無駄遣い」の克服」、「コンテンツ制作体制の未来」参照)。

現在、コンテンツの制作に携わられている方々には、そもそもこれまでのメディアとは何だったのか、そして限界はどこにあったのか等について、考えていただけたらと思います。そしてまた、新しい時代の流れのなかで、一方的な被害者意識に囚われず、これまで見えていなかった被害者がいたかもしれない可能性を頭の隅に入れつつ、次の時代でのコンテンツ制作とは、どうあるべきなのか等について、共に考えていけたらと思うのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます