これまで進められてきたPCの高性能化は、限界を迎えつつあります。また最近では、こうしたPCの問題を補うべく、ネットワークが活用されるようになってきていますが、現在のネットワークについても、それ単体での高度化では、大きな付加価値を生むようなことはないように思います(「コンピューターが向かう場所」、「ネットとコンピューターの融合」参照)。

これからの時代においては、「コンピューターとネットワークの融合」を前提とし、それぞれが、そのための開発や高度化を進めていかなければならないと考えます。そうすることで、コンピューターとネットワークは、これまで以上に、私たちに高い付加価値を提供できるようになるでしょうし、またこれを積極的に推し進めていくことが、既存の産業では行き詰まりをみせている課題を解決し、新しい産業を生むことに繋がってくるのではないかと思います。私は、その具体的な方策として、PCについてはシン・クライアント化の推進であり、ネットワークはそれを実現するためのモバイルブロードバンドの整備であろうと考えています(「日本再生のポイント」参照)。

シン・クライアントの説明については、インターネットでの検索等を通じて、多くの情報が得られるようになっているので、ここでは詳細を省きたいと思います。非常にシンプルに説明すると、これまでのようにPCにあまり「仕事」をさせず、ネットワークに繋がったサーバーに「仕事」をさせる「軽いコンピューター(端末)」とでもイメージしていただければいいでしょう。

これまで一般に普及されているPCには、高性能なCPU(中央演算処理装置)と大容量のハードディスクやメモリーが搭載されています。そうした高性能なハードウェアを具備したPCには、それを前提に設計された高度なソフトウェアが入っており、それらが動いて、様々な「仕事」をしているのです。つまりPCは、PCに内蔵されている力で、「仕事」をこなしているわけです。しかし現在では、ネットワークが発達してきているため、常にネットワークに繋がっていることを前提として、そうした「仕事」をネットワークに繋がったサーバー(大型コンピューター)にさせて、PC(端末)側ではほとんど仕事をしないというのが、シン・クライアントの考え方です。

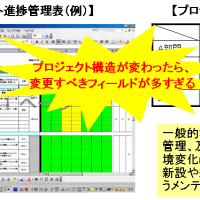

これまでシン・クライアントについては、業界でも何度か普及のための試みがなされてきましたが、なかなかうまくいかなかったということで、大変否定的な見方もあるようです。しかし、これまでのシン・クライアントには、いくつもの制約条件があったために、普及することがなかったのだろうと思います。例えば、今までのネットワークの要件は十分でなかったですし、社会的なニーズの問題もありました。またこうした環境や制約条件があったために、現在シン・クライアントと呼ばれるコンピューターの設計も、それらの問題を取り繕うようなかたちになってしまい、これまでのPCの仕組みを引き継ぎながらの産物となってしまった面は否めません。真のシン・クライアントは、PCのような発想の延長線上にはないと考えますし、そうした意味で、シン・クライアントの時代は、ネットワーク要件やや社会ニーズの変化を受けて、これから開けていく可能性があるのだと思っています。

ここではシン・クライアントが普及した場合、社会ニーズの面で、どのような利点があるのかについて、以下、具体例を挙げながら簡単にまとめておきたいと思います。

①セキュリティ

-情報漏えいのリスク回避

シン・クライアント-サーバー型システムでは、端末側にほとんどデータを溜め込まず、それらをサーバー側で保存・管理することで、端末を紛失してしまった時などのリスクを回避することができます。その他、紛失時のみならず、日常的な端末の持ち出し等についても、基本的にデータ管理をサーバー側ですることで、情報漏えいのリスクに対応することが可能となります。

現在、モバイルワークの効率の高さを認識しながらも、情報漏えいの観点から、社員に対してPCの持ち出しを禁じている企業が増加しているなかで、そうした企業のニーズに応え、また企業としての生産性を高めることは、日本産業全体の生産性向上にも貢献することとなります。

-データ破損のリスク回避

ハードディスクが破損して、データがなくなってしまうということは、珍しいことではありません。通常PCでハードディスクやデータ破損のリスクを織り込んだ構造にはなっておらず、ほとんどのPCユーザーはそうしたリスクと背中合わせのなかで、PCを使っているのです。一方、サーバー等では、そのような事態を想定した設計がされていることが常識になっており、サーバーでのデータ保存や管理は、PCに比べて極めて安全性が高いと言えます。企業のペーパレス化のみならず、家庭でもデジタルカメラが普及する等、デジタルデータの破損への対策については、社会から万全を求められつつあるなかで、それを効率的に行えるシン・クライアント-サーバー型モデルへの移行は、時代の流れでもあると言えると思います。

②アプリの多様化

-多様なニーズへ柔軟に対応

現在、PCを購入すると、メールやウェブ閲覧等の基本的なソフトウェアがついてきますが、それ以外の多くのソフトウェアについては、ユーザーが必要に応じて購入し、インストールして使用することになります。しかし、場合によっては、本当にメールやウェブ閲覧程度しか使わないユーザーもいるため、そういう人々にとっては、現在のPCはオーバースペック(必要以上に高機能)であることになります。また一方で、最近では「グリッドコンピューティング」という言葉があるほど、スーパーコンピューターの演算処理を必要とするような作業も出ています。程度の差があるにせよ、多くの動画像、あるいは空間シミュレーションのような、これまでは特殊領域だった作業が一般化していることは事実であり、PCではそうした高度なニーズに対応しきれません。結局、現在のPCは、中間ニーズ(ユーザーが多いとされるニーズ)にターゲッティングをして開発されていることは確かだと言えるでしょう。

今後、こうしたニーズの多様化が進むうえで、サーバーでひとつの大きなリソースを共有し、必要に応じて必要なリソースを使っていく端末(シン・クライアント)が散在するモデルであれば、こうした状況に柔軟に対応していくことができると考えます。

-データ共有ニーズへの対応

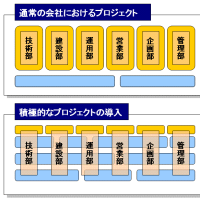

データが誰のものか、あるいは誰と共有するかというニーズも多様化しています。例えば企業でいえば、職務上必要な文書については、基本的にそのあらゆる権利は個人ではなく、会社に属します。例えば、それらの閲覧権についても、ある特定の企業内グループに与えるといったことが必要になるため、既に企業内システムについては、こうしたニーズに対応した各種ソリューションが出ています。

しかし、こうしたことは企業に限りません。デジタル化が進んだことで、多くの個人が写真やビデオのデータを大量に保有することになり、また編集技術等が発達したことで、「作品」と呼べるようなコンテンツが次々と生まれてきています。これらは、その個人とそれらのコンテンツを結びつける特定の「集団」で、共有するニーズがあり、それに対応する必要性が生じているのです。例えば、家族写真は家族で、部活のビデオは部員で、趣味の音楽ファイルは音楽仲間で、それぞれの「集団」内で共有したいという欲求が生まれてくるということです。ひとつのサーバーで管理するということは、それらを多くの人々と共有することができるということであり、そこにアクセス権等の仕組みを導入することで、こうしたニーズにも柔軟に対応することが可能になります。

③コスト

-低コスト化

単純にPCの例で考えると、端末(シン・クライアント)には、最低限、キーボードとディスプレイ(入力機能と表示機能)、それから通信機能があればいいことになります。もちろん、サーバーを含む全体のシステム設計が必要になりますし、それにかかるコストは考慮しなければなりません。しかしサーバー側では、システムを共有することでのスケールメリットが働き、また端末側でも低機能化を進めることで、システム全体としてのコストを下げることは十分に可能であろうと思われます。

-海外での普及

海外(特に発展途上国)では、コンピューターやブロードバンドインフラの普及が課題となっています。私は、これらを個別に捉えず、ひとつのシステムとして、トータルで考える必要があると考えます。即ち、シン・クライアント(+サーバー)とモバイルブロードバンドの組み合わせ(コンピューターとネットワークの融合型)で、ひとつのシステムとし、従来のコンピューターやネットワークに比べて、コスト的にも機能的にも、極めて柔軟なシステムを構築するということです。これによって、低機能のコンピューターでも構わないというニーズに対しては、それに見合った非常に低いコストで、それらを提供するということが可能になると思われます。

④端末の形態

-小型化・軽量化

現在のPC機能を具備したシン・クライアントを考えたとき、それには最低限キーボード、ディスプレイ、通信機能があればいいことになります。このことは、現在のPCに比べて、小型化・軽量化を実現できる可能性を示しています。大きさや重さは、モバイルPCを持ち歩くといったユーザーにとって、大変重要なポイントであり、それらの点において利便性が大きく高まるかもしれません。

-端末形態の多様化

コンピューターはPCだけではありません。現代社会においては、自動車はもちろん、家電製品にもコンピューターが内蔵されていますし、これからは電子ペーパー等の新しい製品にも、次々とコンピューターが組み込まれてくるでしょう。こうした多くの端末に求められる処理を、柔軟に処理するにあたって、シン・クライアント-サーバー型システムはうまく機能すると思われます。つまり、端末(シン・クライアント)側では、とにかく入力さえしてもらえれば、必要な処理は全てサーバーで行って、端末に結果を返すかたちで、ユーザーのニーズを満たすことができるため、必要となる全ての機能を物理的に、どのように端末のなかに組み込むかという制約条件が取り払われることになるのです。こうしたことは、今後の端末形態の柔軟性を生み出し、多様化を推し進める力になると思われます。

⑤メンテナンス

-バージョン管理

ソフトウェアは、日々バージョンアップを重ねています。PCにインストールしたソフトウェアをバージョンアップするためには、ユーザーが自らバージョンアップに関する情報を取得しながら、対応していかなければなりません。これに対して、シン・クライアントのように、端末にソフトウェアをインストールせず、サーバーに入っているソフトウェアを利用するのであれば、そのバージョン管理は、中央でサービス事業者が一括して行うことで対応することが可能になります。こうして、ユーザーは余計な手間を省くことができるのです。

これは、現在のようにPCのみを想定するのではなく、例えば自動車のナビゲーションシステム等についても言えることです。地図情報や新機能については、データを自動車側に置くと、これらのバージョンアップは大変難しくなりますが、これらをサーバーで管理することで、ユーザーは何の気遣いもなく、常に最新の状況で、システムを利用することができるようになるわけです。

-ウィルス対策

インターネットの発達により、ネットワークに繋がることが前提になっているPCのユーザーは、ウィルス対策を欠かすことができません。そして、適切なウィルス対策を行うためには、常にアンチウィルスソフトウェアのバージョン管理が必要になりますし、適宜そのソフトウェアを実行することで、コンピューターの状態を正常に保っていかなければならないのです。これらの作業には、コンピューターに関する多少の知識を必要とするため、それらを代行するサービスも多々あるような状況にあります。

ネットワーク化が進み、PC以外のコンピューター(例えば自動車のナビゲーションシステム等)についても、こうしたウィルス対策をしなければいけないということになると、これは非常に大変な手間となりますし、また多大なコストとなって、ユーザーを締め付けることになります。シン・クライアント-サーバー型のシステムを導入することで、こうしたウィルスに係るメンテナンスを、サーバー側で一括管理をするようになっていれば、ユーザーはウィルス対策に一切気を配ることなく、常に正常な状態で、コンピューターを使用できるようになるわけです。

以上、シン・クライアント-サーバー型システムの可能性について述べてきましたが、実際に、こうした考え方を一部で実現しているものがいくつか出てきています。ASP(Application Service Provider)と呼ばれる事業者は、それをひとつの事業として成立させているものですし、ウェブブラウザー上で文書ファイルを作成したり、編集したりということは、シン・クライアントの考え方を、ひとまずハードウェアはそのままにして、ウェブブラウザーというソフトウェアで実現しているものだと言えます。

しかし私は、これからの時代においては、コンピューターの限界を突き破る根本的な施策が必要となっているのであり、それを克服していくためには、ハードウェアの設計やネットワークを含むシステム全体が、真のシン・クライアント実現に向けて、再構築されていかなければならないのではないかと考えます。

これには当然、モバイルブロードバンド環境の整備が必須となります。したがって、これからの通信事業者や行政の電波政策担当者の方々は、こうした未来のコンピューターやネットワークのあるべき姿を視野に入れて、行動しなければならないと思いますし、またそのようにして作られていくシステムを、発展途上国をはじめとした海外に展開していくことが、これからの日本の産業育成のために十分寄与することを認識しながら、進めていく必要があるのではないかと考えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます