一人の人格のなかで起こることを考えます。

「自分は存在価値がある人間だと思いたい。だから、自分は誰かより優れていると思いたくなる。そして、他人は劣っていると思おうとする。しかし、他人が劣っている思うと同時に、実は自分も世界一優れているとは思ってはいない。必ず自分が、他人よりも劣っているところがあることも知っている。だから、実は他人が優れていることに気づいている。」

ここに矛盾が生じます。

「そうだ!たしかに優れている人もいるが、やはり自分よりも劣っている人間もいる。劣っている人々は、馬鹿で間違っていて、やはり自分は優れていると感じるし、そう思う。」

堂々巡りです。

結局、弱い人間は、自分の優れた部分をみつけて安心しようとするのです。と同時に、それが唯一自分の存在価値になるため、必死にそれを守ろうとするのでしょう。自分の欠点を受け入れられなくなり、謙虚になれず、結果として人の非を責めたり、それをもって自分が優れていると主張するわけです。これが疲れる競走社会の実態でではないかと思います。

一方で、こういう考え方もあると思います。

「否、人間の本質はそうではない。自分も他人も、みんなそれぞれ優れている。優れている部分が違うだけである。したがって役割が異なってくる。それだけだ。」

優れている部分があるように、人には必ず欠点があります。欠点は、自分にも他人にも等しくあります。そして、自分の欠点に気づいていれば、人の欠点を受け入れることができるようになります。人間の能力は想像できないほど多様で、限りありません。だから、一人一人に優れたところが必ずあるのです。それらを受け止めることができれば、一人の人格をどんなに尊重することがあっても、否定することはけっしてできないはずなのです。

「相手の人格は、長所も短所もすべて受け入れて、尊重する。自分に対してもまったく同じことをする。」

これは、矛盾しません。ここに人の優劣は存在せず、あるのは役割や個性の違いだけになるのです。

人間の脳は、数パーセントしか使われていないと言います。まだまだ未知の能力が多くあるらしいのです。説明のつかない能力を評価する軸を十分にもっていない我々が、今ある尺度だけをもって、人の優劣を論じることは不可能です。

ただし正確に言うと、人の優劣を論じることは不可能ではありません。たとえば、暗算という能力については、その優劣を測るだけの十分な評価手法があります。人間にはさまざまな能力がありますが、暗算という能力の評価対象に焦点を絞り、それにあわせた軸を使って、その分野における人間の優劣は、きちんと測ることができるのです。しかし、それが人間の価値を意味するものではありません。この点が非常に重要なのです。

人間は、自分たちが持ち合わせている評価軸で、人間の価値や優劣を評価しようとしています。そして、それらの評価軸は、自分たちが価値があると考えている能力を評価対象としているのです。

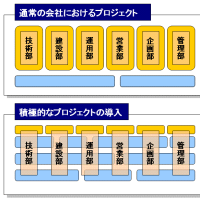

たとえば、スポーツでいえば、野球の能力、サッカーの能力、テニスの能力、ゴルフの能力・・・。会社でいえば、経営の能力、営業の能力、技術の能力、経理の能力・・・。学校でいえば、数学の能力、英語の能力、歴史の能力、物理の能力・・・。芸術でいえば、ピアノの能力、絵画の能力、彫刻の能力、演技の能力・・・。

今の社会では、このような評価対象に合わせた評価軸によって、成績や能力を決め、そのことで人の価値を決めるようになっています。結果として、それらから収入や地位などの社会におけるステータスが決まったりするのです。突き詰めると、そうしたお金や名誉を欲しいがゆえに、人々はそのような評価軸のなかで、自分が優れている側に属そうとするわけです。このように人間が、限られた評価軸上で、互いに優劣を争うことによって、競争社会が生まれていきます。

しかし繰り返しですが、人間の価値は、そのような限られた評価軸では測れません。人間にはそれぞれ等しく価値があるものです。人それぞれ違うのは、優れている部分が必ず違うということであり、これが社会においては、役割分担や個性が違うということを意味するのみです。

たとえば理性や人間性といった能力を評価対象にした場合はどうでしょうか。

優しさという能力を対象にした評価軸がないこともないですが、それによって社会的に収入や地位が直接影響することはありません。優しい人は、競争社会のなかで、勝ち残っていけないことが多いし、けっして金持ちになるわけでもありません。しかし、優しい人は、周りの人を穏やかにすることができます。そのように穏やかな気持ちになれた人々が、気持ちよく働くことによって、結果として競争社会で勝ち抜いている人たちの経済力や地位を支えていることもあります。社会はひとつにつながっているのです。

競争社会のギスギスした人間関係のなかで、優しさをもって、社会に潤滑油を与えるということ自体には、素晴らしい価値があります。評価されずとも、いわゆる経済活動とは別に、重要な役割分担を担っていると言えるでしょう。結局、お金や名誉を得ている人たちは、自分ひとりの力ではなく、みえないいろいろな人たちの力、役割分担によって、それらの栄光を手にしているだけなのです。

しかし、今の社会システムは、とかく人間に優劣を競い合わせ、競争社会を煽り立てています。一時期、教育制度の見直し論議などもありましたが、社会全体がそもそも資本主義であり、競走原理で動いているなか、全体を変えずに一部の変革を試みるなどは、本質的な問題解決にはなり得ません。

他人が自分と違うことを素直に認め、他人がいてくれることや、自分とは違う役割を担ってくれていることに心から感謝する。そして、自分は自分のよさと役割をきちんと認識し、その存在意義に喜びを感じる。

社会に住まう人々に、そのような意識が生まれたとき、人間社会は次のステージに移行することができると思うのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます