このブログは「中年おじさんの散策」3の継続版です

この企画は 私が引率します sosamu@ya2.so-net.ne.jp

参加したい方はご連絡ください。090-3436-8532 ネットでカルチャー(散策・グルメ) https://blog.goo.ne.jp/sosamu25

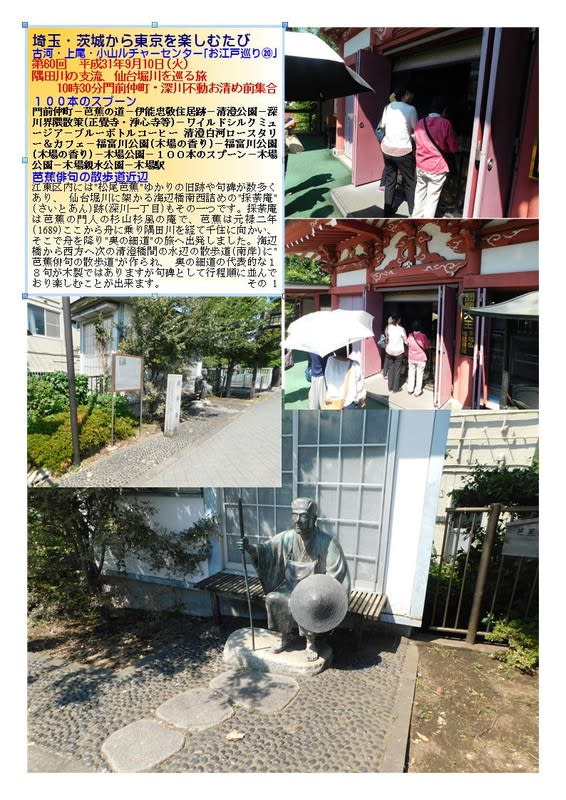

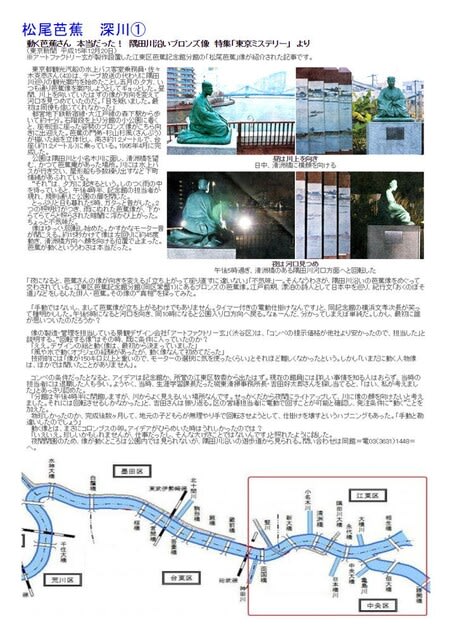

松尾芭蕉 深川

深川の草庵へ http://intweb.co.jp/miura/myhaiku/basyou_fukagawa/0fukagawa_no_basyou.htm

芭蕉は、俳諧の宗匠として一門の確立を目指していて、其角や嵐雪などの優秀な門人も増え、これからという時に、芭蕉は当時新興住宅地でまだ草原の多かった川向こうの深川村に引っ越してしまう。芭蕉は、なぜなのか理由もはっきりしないまま、「書き役」、俳諧指導・添削料、点者による生活から、門人らの喜捨による「深川隠遁」といわれる生活に切り変えてしまう。

芭蕉は、俳諧点者(俳諧の優劣を判定して添削料をいただく人)や座敷乞食といわれるような生活(出張指導・添削指導・太鼓持ち的な対応)に嫌気がさしていた。そして、新しい俳諧、「風雅の誠」を攻め悟るために自分の生活スタイルを自らいう桑門・俳諧「乞食」、隠遁生活へと変えてしまった、ということが一般的な理解である。

発句也松尾桃青宿の春

芭蕉は、俳諧の宗匠として我が世の春を謳歌していたのではないか。

だが、この解釈は理屈としては理解できても、どうもいまひとつ腑に落ちない。

芭蕉は、日本橋では、小沢太郎兵衛家に仕えて給金をもらうとともに、俳諧の宗匠として立机し、門人・弟子も大勢でき、俳諧万句の興行を行って名を挙げ、順風満帆の勢いにあったのではないか。芭蕉も宗匠として名をあげ、一門を構えることを望んでしたはずだ。それがどうして、俳諧宗匠の地位も門人も収入も投げ出し、深川の草庵に隠棲し、桑門乞食の生活に入らなければならなかったのか。

芭蕉が生涯をかけて追い求めた「俳諧の誠」を疑うものではまったくないが、この時、「俳諧の誠」を極めるためにのみ、日本橋での生活を放棄したのだろうか。「この一筋」とはいえ、芭蕉は自らにそんな試練を課したのだろうか。

日本橋の芭蕉は、「なでつけ頭」・「散切り頭」だったらしい。「なでつけ頭」は、今でいうオールバックで、山伏・易者・儒学者に多かったという。虚無僧や医者、俳諧師も「なでつけ頭」が普通の髪型だったようだ。芭蕉の上の絵のような「俗にして髪なし」の坊主頭は、深川隠棲以降のようだ。芭蕉の僧形は、俳諧師の制服のようなものであったにしても、俗世間から離れたところで生きているという矜持のようなものかもしれない。「桑門乞食」の俳諧師芭蕉は、4つの身分制を離れ、生活のための俳諧をきっぱりと捨て、己の求める俳諧の誠の道に踏み出すことにした。

何がそうさせたのか。絵のようなツッパリ禿げ頭の僧形の芭蕉をみると、何かをあきらめたようにも、何かを悟ったようにも見える。芭蕉の新しい俳諧表現にかける静かな想いと意気込みのようなものが伝わってくる。

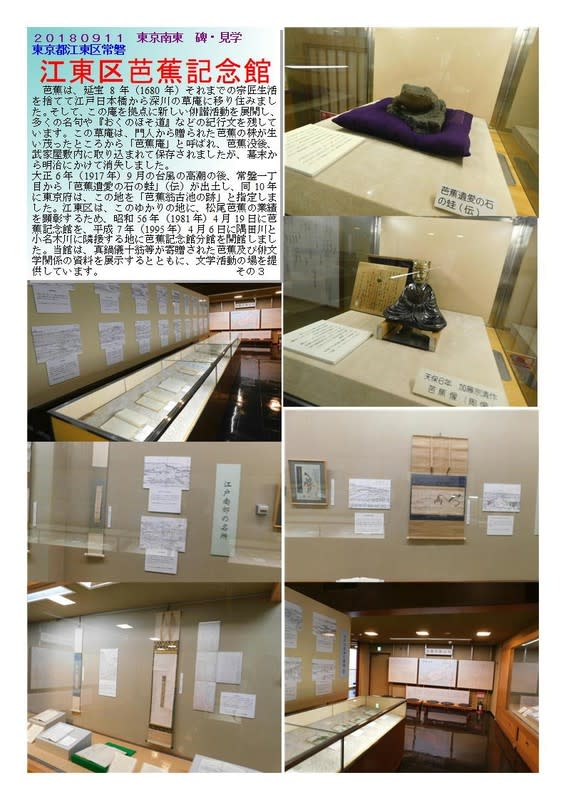

20180911 東京南東 碑・見学

東京都江東区常磐

江東区芭蕉記念館

芭蕉は、延宝8年(1680年)それまでの宗匠生活を捨てて江戸日本橋から深川の草庵に移り住みました。そして、この庵を拠点に新しい俳諧活動を展開し、多くの名句や『おくのほそ道』などの紀行文を残しています。この草庵は、門人から贈られた芭蕉の株が生い茂ったところから「芭蕉庵」と呼ばれ、芭蕉没後、武家屋敷内に取り込まれて保存されましたが、幕末から明治にかけて消失しました。 大正6年(1917年)9月の台風の高潮の後、常盤一丁目から「芭蕉遺愛の石の蛙」(伝)が出土し、同10年に東京府は、この地を「芭蕉翁古池の跡」と指定しました。江東区は、このゆかりの地に、松尾芭蕉の業績を顕彰するため、昭和56年(1981年)4月19日に芭蕉記念館を、平成7年(1995年)4月6日に隅田川と小名木川に隣接する地に芭蕉記念館分館を開館しました。当館は、真鍋儀十翁等が寄贈された芭蕉及び俳文学関係の資料を展示するとともに、文学活動の場を提供しています。

20161119 東京南東 史跡

東京都江東区清澄

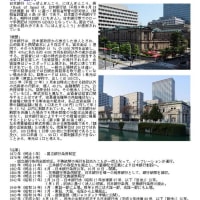

萬年橋

萬年橋(まんねんばし)は、東京都の小名木川にかかる橋で第一橋梁である。江東区道第3124号線(萬年橋通り)を通す。北岸は江東区常盤一丁目、南岸は江東区清澄一丁目と二丁目を分かつ。当橋のすぐ西側で小名木川は隅田川と合流、東側には新小名木川水門が設置されている。

萬年橋が架橋された年代は定かではないが延宝8年(1680年)の江戸地図には「元番所のはし」として当所に橋の記載がある。江戸時代初期、この橋のすぐ北側に小名木川を航行する船荷を取り締まるために「川船番所」が置かれていたものの、この番所は明暦の大火後の江戸市街地の整備拡大に伴い、寛文元年(1661年)に中川口へと移されたため、付近が「元番所」と呼ばれていたことに由来する。慶賀名と考えられる「萬年橋」という呼称となった時期などは不明である。

北岸は松尾芭蕉が居を構えた場所で、隅田川と小名木川の合流地点付近の住居跡は芭蕉歴史庭園として整備されている。また近隣に江東区芭蕉記念館がある

20190510 東京南東 史跡

東京都江東区深川

採茶庵跡

松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅へ出発した地

元禄2年(1689)に松尾芭蕉は、ここから『おくのほそ道』の旅へ出発しました。採荼庵は、芭蕉の門人である杉山杉風の別荘でした。正確な地点は明らかではありませんが、仙台堀川にかかる海辺橋付近にあったといわれています。これにちなんで、海辺橋の橋台地には濡縁に腰掛けた旅姿の芭蕉像が設置されています。

芭蕉の門人鯉屋杉風は今の中央区室町1丁目付近において代々幕府の魚御用をつとめ深川芭蕉庵もその持家であったがまた平野町内の三百坪ほどの地に彩茶庵を建てみずからも彩茶庵と号した芭蕉はしばしばこの庵に遊び「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」の句をよんだことがあり元禄2年奥の細道の旅はこの彩茶庵から出点した。昭和33年(1958)10月1日江東区第7号

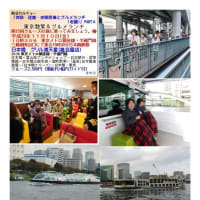

埼玉・茨城から東京を楽しむたび

古河・上尾・小山ルチャーセンター「お江戸巡り⑳」

第60回 平成31年9月10日(火)

隅田川の支流、仙台堀川を巡る旅

10時30分門前仲町・深川不動お清め前集合

100本のスプーン

門前仲町-芭蕉の道-伊能忠敬住居跡-清澄公園-深川界隈散策(正覺寺・淨心寺等)-ワイルドシルクミュージア-ブルーボトルコーヒー 清澄白河ロースタリー&カフェ-福富川公園(木場の香り)-福富川公園(木場の香り)-木場公園-100本のスプーン-木場公園-木場親水公園-木場駅

芭蕉俳句の散歩道近辺

江東区内には"松尾芭蕉"ゆかりの旧跡や句碑が数多くあり、 仙台堀川に架かる海辺橋南西詰めの"採荼庵"(さいとあん)跡(深川一丁目)もその一つです。採荼庵は芭蕉の門人の杉山杉風の庵で、芭蕉は元禄二年(1689)ここから舟に乗り隅田川を経て千住に向かい、そこで舟を降り"奥の細道"の旅へ出発しました。海辺橋から西方へ次の清澄橋間の水辺の散歩道(南岸)に"芭蕉俳句の散歩道"が作られ、 奥の細道の代表的な18句が木製ではありますが句碑として行程順に並んでおり楽しむことが出来ます。

第60回 隅田川の支流、仙台堀川を巡る旅 仙台堀川(福富川親水)を確認してみましょう 古河・上尾・小山カルチャーセンター 「お江戸巡り⑳」 案

第60回 隅田川の支流、仙台堀川を巡る旅 仙台堀川(福富川親水)を確認してみましょう 古河・上尾・小山カルチャーセンター 「お江戸巡り⑳」 記録

100本のスプーン 東京都現代美術館内 第60回 隅田川の支流、仙台堀川を巡る旅 仙台堀川(福富川親水)を確認してみましょう 古河・上尾・小山カルチャーセンター 「お江戸巡り⑳」 食事記録