≪これから数回、お休みしてた間、mixiの「レビュー」にちょこちょこ書いてた雑文を再編集・転載いたします。≫

【2009年02月01日】

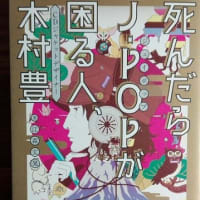

『ヒットメーカーの寿命―阿久悠に見る可能性と限界―』

SHEENA & THE ROCKETS が94年リリースした、

「Street Singer」という曲がある。

ヒットのヒの字もない、世間的にはほぼ無名の曲だが。

Street Singer、といっても、

「ゆず」に刺激されて湧き出てきた若者達、

ましてや21世紀の若きミュージシャン達とは違う。

少なくとも彼は18年以上は活動してきたシンガーのようだ。

「私というベタな世界」から離れようとしない

(する必要もない)現在形の「アーティスト」達

(“等身大”とか言うよね・・・)とは違う。

歌がうまくたって、

お客は少なすぎるし、

何もわからない子供が二人、

不思議な顔で見上げるだけ。

大きな銀行の先で。

「私という世界」を発信するのではなく、

「心を伝える」のが彼。

このシンガーの心象風景こそ、阿久悠のそれだったんかな?

本書を読んでそう感じた。

読後から久しく、自分の感想を沈殿させてみた。

「阿久悠の栄光の軌跡とその後」

(全盛期の歌は殆ど知っている)よりも、

阿久悠を語ることを通して著者が切り込んだ

“現代”に対する認識のほうがよく印象深かった。

「極私的な世界」が一般的になってしまった現在。

(東浩紀センセの『動物化するポストモダン』が象徴するような・・・)

これって、

僕(や僕のような人たち)が80年代から、

あるときは、自分と周囲をグチャグチャにしながらも目指してきた理想が、

「こんなんなっちゃった」

という結果のような気がする。

著者の論からそう感じるようになった。

仮説だけど。

“自分と社会との距離感”の不安定さの中で、

持て余した自分を制御できなくなった若者達が、

ほんのちょっとのきっかけで、

自分と無関係な多くの人たちを殺傷する。

“自分史”というものを経済・社会状況の流れの中で分析してみる。

ときには、そんなことも必要かもしれない。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

【2009年02月01日】

『ヒットメーカーの寿命―阿久悠に見る可能性と限界―』

SHEENA & THE ROCKETS が94年リリースした、

「Street Singer」という曲がある。

ヒットのヒの字もない、世間的にはほぼ無名の曲だが。

Street Singer、といっても、

「ゆず」に刺激されて湧き出てきた若者達、

ましてや21世紀の若きミュージシャン達とは違う。

少なくとも彼は18年以上は活動してきたシンガーのようだ。

「私というベタな世界」から離れようとしない

(する必要もない)現在形の「アーティスト」達

(“等身大”とか言うよね・・・)とは違う。

歌がうまくたって、

お客は少なすぎるし、

何もわからない子供が二人、

不思議な顔で見上げるだけ。

大きな銀行の先で。

「私という世界」を発信するのではなく、

「心を伝える」のが彼。

このシンガーの心象風景こそ、阿久悠のそれだったんかな?

本書を読んでそう感じた。

読後から久しく、自分の感想を沈殿させてみた。

「阿久悠の栄光の軌跡とその後」

(全盛期の歌は殆ど知っている)よりも、

阿久悠を語ることを通して著者が切り込んだ

“現代”に対する認識のほうがよく印象深かった。

「極私的な世界」が一般的になってしまった現在。

(東浩紀センセの『動物化するポストモダン』が象徴するような・・・)

これって、

僕(や僕のような人たち)が80年代から、

あるときは、自分と周囲をグチャグチャにしながらも目指してきた理想が、

「こんなんなっちゃった」

という結果のような気がする。

著者の論からそう感じるようになった。

仮説だけど。

“自分と社会との距離感”の不安定さの中で、

持て余した自分を制御できなくなった若者達が、

ほんのちょっとのきっかけで、

自分と無関係な多くの人たちを殺傷する。

“自分史”というものを経済・社会状況の流れの中で分析してみる。

ときには、そんなことも必要かもしれない。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。