令和元年10月10日(木)

お早うございます。

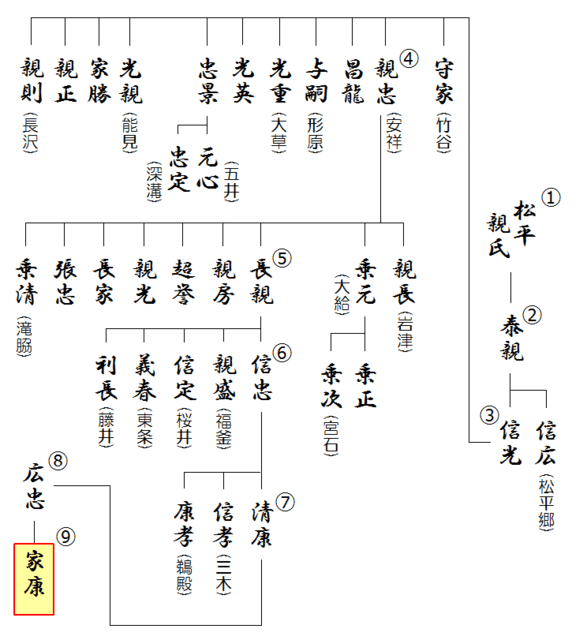

今日は、 十八松平家の「三木松平家」を紹介いたします。

<今までの投稿>

十八松平家・・・平成25年10月16日

竹谷松平家・・・平成25年10月26日

安祥松平家・・・平成25年11月16日

形原松平家・・・平成26年 1月 2日

大草松平家・・・平成26年 2月25日

五井松平家・・・平成26年 4月16日

深溝松平家・・・平成26年 9月30日

能見松平家・・・平成27年 7月 8日

長沢松平家・・・平成27年10月 2日

大給松平家・・・平成28年 3月29日

滝脇松平家・・・平成28年11月12日

福釜松平家・・・平成29年 4月12日

桜井松平家・・・平成29年 6月30日

東条松平家・・・平成29年10月17日

藤井松平家・・・平成30年 1月22日

岩津松平家・・・平成30年 8月17日・・・家系が断絶

西福釜松平家・・平成31年 1月10日・・・家系が断絶

鵜殿松平家・・・平成31年 6月11日・・・家系が断絶

三木松平家(みつぎまつだいらけ)は、三河国発祥の松平氏の庶流。十八松平の一つとされるが、鵜殿松平家と同様に不明な点が多く、その出自・存在事実は詳らかではない。

徳川家康の大叔父である、松平康孝が作った家柄であるとされるが、康孝ではなく、兄の信孝を三木松平家初代として扱う文献も多い。

松平 信孝(まつだいら のぶたか)は、戦国時代の武将。

三河国松平氏6代当主・松平信忠の子。

通称は与十郎。

械(合歓木)松平家初代当主。

三木松平家初代として扱う文献も多い。

兄・清康が家臣に殺害された(森山崩れ)後にその子松平広忠が家督を継ぐも、大叔父(信孝にとっては叔父)の松平信定によって岡崎城から追放された。

信孝は広忠を援助して帰城させ後見役となったが、次第に弟・康孝の旧領・三木を横領するなど権勢を振るうようになり、広忠や家臣達と対立して失脚。

その後、広忠の代理で駿府の今川義元に年賀の祝い述べに行っている間に、広忠の軍勢に居城・三木城を攻め取られた。

この事に不満を持ち今川義元に直訴したが退けられている。

信孝は尾張国の織田氏に寝返って山崎城に拠り、同じく織田方に寝返っていた上和田城の松平忠倫や上野城の酒井忠尚らと共に広忠と対峙した。

小豆坂の戦いの後、岡崎城を攻撃しようと出陣したが、耳取縄手で広忠軍の射た矢に当たって討ち死した。

破却前の岡崎城天守の古写真

岡崎城

以上が、三河松平氏とされ、庶家の十八家をさすといわれる(『国史大辞典』)。

また「三河十八松平」ともいう。

『改正三河後風土記』では「三州十八松平」と記載される。

具体的に三河松平氏のどの庶家が十八松平を指すかは書物によって異なる。

お早うございます。

今日は、 十八松平家の「三木松平家」を紹介いたします。

<今までの投稿>

十八松平家・・・平成25年10月16日

竹谷松平家・・・平成25年10月26日

安祥松平家・・・平成25年11月16日

形原松平家・・・平成26年 1月 2日

大草松平家・・・平成26年 2月25日

五井松平家・・・平成26年 4月16日

深溝松平家・・・平成26年 9月30日

能見松平家・・・平成27年 7月 8日

長沢松平家・・・平成27年10月 2日

大給松平家・・・平成28年 3月29日

滝脇松平家・・・平成28年11月12日

福釜松平家・・・平成29年 4月12日

桜井松平家・・・平成29年 6月30日

東条松平家・・・平成29年10月17日

藤井松平家・・・平成30年 1月22日

岩津松平家・・・平成30年 8月17日・・・家系が断絶

西福釜松平家・・平成31年 1月10日・・・家系が断絶

鵜殿松平家・・・平成31年 6月11日・・・家系が断絶

三木松平家(みつぎまつだいらけ)は、三河国発祥の松平氏の庶流。十八松平の一つとされるが、鵜殿松平家と同様に不明な点が多く、その出自・存在事実は詳らかではない。

徳川家康の大叔父である、松平康孝が作った家柄であるとされるが、康孝ではなく、兄の信孝を三木松平家初代として扱う文献も多い。

松平 信孝(まつだいら のぶたか)は、戦国時代の武将。

三河国松平氏6代当主・松平信忠の子。

通称は与十郎。

械(合歓木)松平家初代当主。

三木松平家初代として扱う文献も多い。

兄・清康が家臣に殺害された(森山崩れ)後にその子松平広忠が家督を継ぐも、大叔父(信孝にとっては叔父)の松平信定によって岡崎城から追放された。

信孝は広忠を援助して帰城させ後見役となったが、次第に弟・康孝の旧領・三木を横領するなど権勢を振るうようになり、広忠や家臣達と対立して失脚。

その後、広忠の代理で駿府の今川義元に年賀の祝い述べに行っている間に、広忠の軍勢に居城・三木城を攻め取られた。

この事に不満を持ち今川義元に直訴したが退けられている。

信孝は尾張国の織田氏に寝返って山崎城に拠り、同じく織田方に寝返っていた上和田城の松平忠倫や上野城の酒井忠尚らと共に広忠と対峙した。

小豆坂の戦いの後、岡崎城を攻撃しようと出陣したが、耳取縄手で広忠軍の射た矢に当たって討ち死した。

破却前の岡崎城天守の古写真

岡崎城

以上が、三河松平氏とされ、庶家の十八家をさすといわれる(『国史大辞典』)。

また「三河十八松平」ともいう。

『改正三河後風土記』では「三州十八松平」と記載される。

具体的に三河松平氏のどの庶家が十八松平を指すかは書物によって異なる。