3)治承寿永期(源平期)の戦闘のあり方

この先、具体的にどのようにして一の谷の戦いが行なわれたか書いていこうと思っていますが、その前提条件として当時の戦いがどのように行なわれていたを書かせていただきたいと思います。

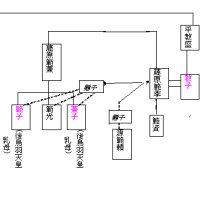

まず、当時武士が行なうべき第一の鍛錬は「弓馬」でした。

つまり、飛び道具である弓矢を正確に撃つということと、馬を上手に乗りこなすということが武士にとって第一の必須要綱であったようです。

戦争において「飛び道具」がいかに有効であるかということは語るまでもないでしょう。

当時最も有効な殺傷力を有する飛び道具であった弓矢をいかに正確に射るかということが当時の武士の必須要綱であったかというのも容易に想像できます。

また、その矢の攻撃をかわすために動くには不自由としか思えないあの大鎧を多くの武士が着用していたのもわかります。

また、当時の武士の多くは馬にのっていました。

馬に乗って戦闘を行なうのです。

そうなると今度は当然相手の馬の動きを封じる方策がとられるようになります。

「吉記」寿永二年十一月十八日条に次のような記載があります。

「仁和寺宮巳下宮々并山座主、及他僧綱・僧徒、各相具武士候辻々、或引防雑役車、或引逆茂木、掘堰(以下略)」

これは、木曽義仲との戦いに備える後白河法皇に従った寺社勢力が義仲との戦いに備える支度を記したものです。

武士達を従えた僧侶たちが、車をその辺に置き、逆茂木を設置し、急ごしらえの堀を作ったという記載です。

逆茂木とは急ごしらえの柵のようなものです。

義仲との戦いに備えて進軍を妨げるバリケードを築いていたのです。

また、「平家物語」をはじめとする軍記物でも似たような記載が所々にあります。

つまりバリケードを設置して、落とし穴を作って馬が先に進めないように支度するのです。

そしてそのバリケードの中から矢で敵を射落とそうとする。

攻め手の方は、それが分かっていますから、バリケードを除去する歩兵が必要となります。

つまり、このように簡単なバリケードの設置とその除去という作業も当時の戦闘には多くみられていたようなのです。

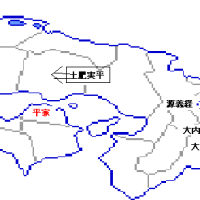

そして「平家物語」における一の谷の戦いにおいても

東の木戸口生田口や西の木戸一の谷口にこの「逆茂木」や「堀」が設えられていたという記載があります。

つまり一の谷の戦いにおいては逆茂木というバリケードや堀という落とし穴が存在し、それを挟んだ矢の射掛けあいや、逆茂木の撤去やその逆茂木を乗り越えて行なう先陣争いがあったのではないかと推察されるのです。

4)史料について

「一の谷の戦い」について記した史料として

「平家物語」「吾妻鏡」等があります。

しかし「平家物語」はフィクションも含み、また地理的にみておかしな記載があるのでその辺りを留意しなければなりません。

一方「吾妻鏡」ですが、これは後世の編纂物であり、また「一の谷」に関しては「平家物語」の記載を無批判で流用した記載があるのでこちらも信憑性を疑わなくてはならないようです。

最も信頼できる史料は同時代に書かれた日記「玉葉」ですが、その内容があまりにも簡潔すぎるので戦闘の詳細部分を推し量るのには不都合があります。

そこで専門の方々の現在のスタンスは

「玉葉」の記載を基本にしつつ、場合によって「平家物語」や「吾妻鏡」の記載を参考にする

ということになっているようです。

そこでそのスタンスにこちらのブログも可能な限り従いたいと思います。

次回へ

解説一覧

この先、具体的にどのようにして一の谷の戦いが行なわれたか書いていこうと思っていますが、その前提条件として当時の戦いがどのように行なわれていたを書かせていただきたいと思います。

まず、当時武士が行なうべき第一の鍛錬は「弓馬」でした。

つまり、飛び道具である弓矢を正確に撃つということと、馬を上手に乗りこなすということが武士にとって第一の必須要綱であったようです。

戦争において「飛び道具」がいかに有効であるかということは語るまでもないでしょう。

当時最も有効な殺傷力を有する飛び道具であった弓矢をいかに正確に射るかということが当時の武士の必須要綱であったかというのも容易に想像できます。

また、その矢の攻撃をかわすために動くには不自由としか思えないあの大鎧を多くの武士が着用していたのもわかります。

また、当時の武士の多くは馬にのっていました。

馬に乗って戦闘を行なうのです。

そうなると今度は当然相手の馬の動きを封じる方策がとられるようになります。

「吉記」寿永二年十一月十八日条に次のような記載があります。

「仁和寺宮巳下宮々并山座主、及他僧綱・僧徒、各相具武士候辻々、或引防雑役車、或引逆茂木、掘堰(以下略)」

これは、木曽義仲との戦いに備える後白河法皇に従った寺社勢力が義仲との戦いに備える支度を記したものです。

武士達を従えた僧侶たちが、車をその辺に置き、逆茂木を設置し、急ごしらえの堀を作ったという記載です。

逆茂木とは急ごしらえの柵のようなものです。

義仲との戦いに備えて進軍を妨げるバリケードを築いていたのです。

また、「平家物語」をはじめとする軍記物でも似たような記載が所々にあります。

つまりバリケードを設置して、落とし穴を作って馬が先に進めないように支度するのです。

そしてそのバリケードの中から矢で敵を射落とそうとする。

攻め手の方は、それが分かっていますから、バリケードを除去する歩兵が必要となります。

つまり、このように簡単なバリケードの設置とその除去という作業も当時の戦闘には多くみられていたようなのです。

そして「平家物語」における一の谷の戦いにおいても

東の木戸口生田口や西の木戸一の谷口にこの「逆茂木」や「堀」が設えられていたという記載があります。

つまり一の谷の戦いにおいては逆茂木というバリケードや堀という落とし穴が存在し、それを挟んだ矢の射掛けあいや、逆茂木の撤去やその逆茂木を乗り越えて行なう先陣争いがあったのではないかと推察されるのです。

4)史料について

「一の谷の戦い」について記した史料として

「平家物語」「吾妻鏡」等があります。

しかし「平家物語」はフィクションも含み、また地理的にみておかしな記載があるのでその辺りを留意しなければなりません。

一方「吾妻鏡」ですが、これは後世の編纂物であり、また「一の谷」に関しては「平家物語」の記載を無批判で流用した記載があるのでこちらも信憑性を疑わなくてはならないようです。

最も信頼できる史料は同時代に書かれた日記「玉葉」ですが、その内容があまりにも簡潔すぎるので戦闘の詳細部分を推し量るのには不都合があります。

そこで専門の方々の現在のスタンスは

「玉葉」の記載を基本にしつつ、場合によって「平家物語」や「吾妻鏡」の記載を参考にする

ということになっているようです。

そこでそのスタンスにこちらのブログも可能な限り従いたいと思います。

次回へ

解説一覧