5)玉葉の語る戦い

一の谷の戦いについて同時代に唯一語っているの文献「玉葉」にはこの戦いの様子が次のように記されています。

「一番は九郎の許より告げ申す(搦手なり。先ず丹波城を落とし、次に一谷を落とすと云々)次に加羽冠者案内を申す(大手、浜地より福原に寄すと云々)。辰の刻より巳の刻に至る、直一時に及ばず、程なく責め落とされ了んぬ。多田行綱山方より寄席、最善に山手を落とさると云々。大略城中に籠る者一人も残らず。但し素より乗船に人々四五十艘許り島辺にありと云々。而るに廻り得べかりざるに依り、火を放ち焼け死に了んぬ。」

(寿永三年二月八日条 「訓読玉葉」より抜粋)

これによると、戦闘においては山手が落ち、ついで一谷、浜地(生田のこと)が落ちたということになるでしょう。

また、義経が一谷に向かう途中に「丹波城」を落としていtということも読み取れます。

この「丹波城」は「平家物語」でいうところの「三草山」にあたると思われます。

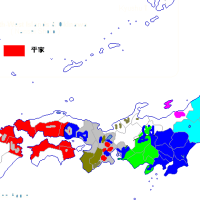

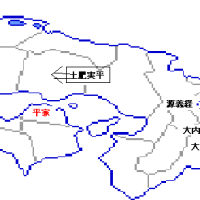

義経率いる「一谷」、範頼率いる「浜地」、そして多田行綱がいる「山手」の三箇所で戦闘が行なわれたということが読み取れると思います。

そして、戦闘は真っ先に「山手」が突破され、ついて一谷、浜地が落ちたものと思われます。

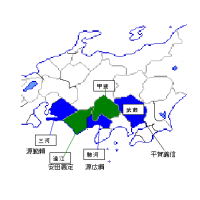

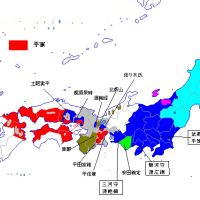

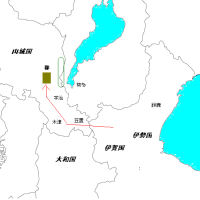

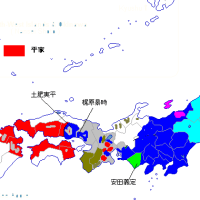

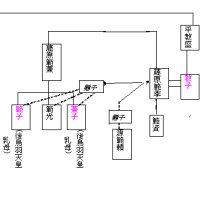

一の谷布陣図

6)指揮官たち

では、この三口を攻めた指揮者達は誰でしょうか。

浜手つまり福原の東側の生田口(現在の兵庫県神戸市中央区あたり)を攻めたのは「玉葉」「平家物語」とも「源範頼」と示しています。

一谷はどうでしょうか。

「玉葉」の記載を信じる限りにおいては

「一谷」を攻めた指揮官は「源義経」であると考えるのが妥当だと思います。

「平家物語」の記載を読むと義経率いる軍はどのように動いたか、細かい部分をつつくと分かりにくくなるのですがここはあくまでも「玉葉」の記載を信じるべきだと思います。

そして「一谷」はどこなのかと考えるならば、福原の西の入り口の現在の兵庫県神戸市須磨区あたりだと考えるのが妥当だと思います。

では、「山手」はどうでしょうか?

まず山手の場所ですが、いろいろと論争があるようですが、現在の神戸市北区から兵庫区に抜ける現在「鵯越」と呼ばれているあたりというのが一番可能性が高い気がします。

(ここで「逆落とし」が行なわれたかどうかは後ほど書かせて頂きます)

そしてその指揮官は誰だったのか?というとそれが一番わかりにくいところなのです。

前回へ 次回へ

解説一覧

一の谷の戦いについて同時代に唯一語っているの文献「玉葉」にはこの戦いの様子が次のように記されています。

「一番は九郎の許より告げ申す(搦手なり。先ず丹波城を落とし、次に一谷を落とすと云々)次に加羽冠者案内を申す(大手、浜地より福原に寄すと云々)。辰の刻より巳の刻に至る、直一時に及ばず、程なく責め落とされ了んぬ。多田行綱山方より寄席、最善に山手を落とさると云々。大略城中に籠る者一人も残らず。但し素より乗船に人々四五十艘許り島辺にありと云々。而るに廻り得べかりざるに依り、火を放ち焼け死に了んぬ。」

(寿永三年二月八日条 「訓読玉葉」より抜粋)

これによると、戦闘においては山手が落ち、ついで一谷、浜地(生田のこと)が落ちたということになるでしょう。

また、義経が一谷に向かう途中に「丹波城」を落としていtということも読み取れます。

この「丹波城」は「平家物語」でいうところの「三草山」にあたると思われます。

義経率いる「一谷」、範頼率いる「浜地」、そして多田行綱がいる「山手」の三箇所で戦闘が行なわれたということが読み取れると思います。

そして、戦闘は真っ先に「山手」が突破され、ついて一谷、浜地が落ちたものと思われます。

一の谷布陣図

6)指揮官たち

では、この三口を攻めた指揮者達は誰でしょうか。

浜手つまり福原の東側の生田口(現在の兵庫県神戸市中央区あたり)を攻めたのは「玉葉」「平家物語」とも「源範頼」と示しています。

一谷はどうでしょうか。

「玉葉」の記載を信じる限りにおいては

「一谷」を攻めた指揮官は「源義経」であると考えるのが妥当だと思います。

「平家物語」の記載を読むと義経率いる軍はどのように動いたか、細かい部分をつつくと分かりにくくなるのですがここはあくまでも「玉葉」の記載を信じるべきだと思います。

そして「一谷」はどこなのかと考えるならば、福原の西の入り口の現在の兵庫県神戸市須磨区あたりだと考えるのが妥当だと思います。

では、「山手」はどうでしょうか?

まず山手の場所ですが、いろいろと論争があるようですが、現在の神戸市北区から兵庫区に抜ける現在「鵯越」と呼ばれているあたりというのが一番可能性が高い気がします。

(ここで「逆落とし」が行なわれたかどうかは後ほど書かせて頂きます)

そしてその指揮官は誰だったのか?というとそれが一番わかりにくいところなのです。

前回へ 次回へ

解説一覧