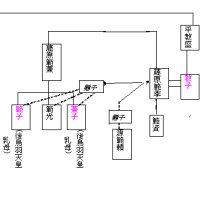

富士川以降の年表を書かせていただきましたが

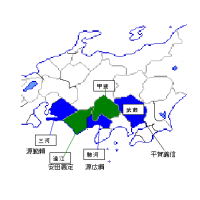

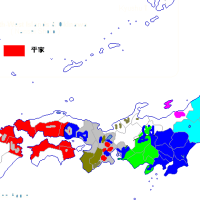

この時期に目立つ動きをしているのは

近江・美濃源氏と、興福寺などの寺社勢力です。

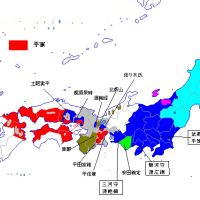

そして、西国でも反平家の動きを見せるものたちも出てきています。

まさに「もぐら叩きゲーム」の如く

全国各地のあちらこちらで反乱の火の手が上がったという状態です。

後々に活躍する為治承寿永の頃の勢力として

頼朝や義仲の動きにのみ目が行きがちですが

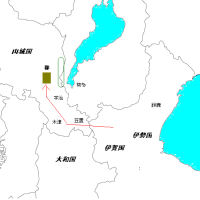

内乱初期の動きとして畿内近辺の動きというものを決して見過ごしてはならないと思います。

畿内蜂起勢力は東国蜂起勢力と連絡を取り

特に甲斐源氏とは協力する動きを見せていましたが(「玉葉」)

けっして東国蜂起勢力の誰かの意志に従って挙兵したわけではなく

畿内各蜂起勢力諸氏の意志やそれをとりまく状況、そして彼らに従った者の意志によって挙兵したのです。

つまり、頼朝や義仲、甲斐源氏の挙兵の成功を見て蜂起をした部分はあるものの

そのいずれかの命令に従って畿内勢力が挙兵したわけではないのです。

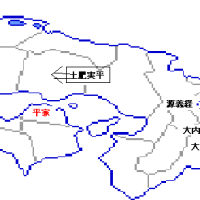

畿内各蜂起勢力はその地理的関係からみても東国や西国の反乱以上に

朝廷や平家にとっては大きな脅威でであったと思います。

東国の反乱の鎮圧より畿内勢力を叩き潰すのを朝廷や平家が優先するのは当然でしょう。

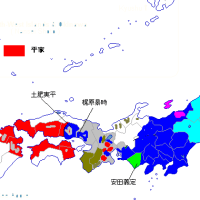

畿内蜂起勢力は一月ほどで鎮圧されますが

その鎮定に多少の手間がかかったことが

この時期の頼朝やその他東国蜂起勢力、及び西国蜂起勢力に

時間の余裕を与えていたのではないのかと思われます。

治承寿永の戦いは決して河内源氏為義流とその配下についた東国武士

の為のものだけではなかったのです。

この時期に目立つ動きをしているのは

近江・美濃源氏と、興福寺などの寺社勢力です。

そして、西国でも反平家の動きを見せるものたちも出てきています。

まさに「もぐら叩きゲーム」の如く

全国各地のあちらこちらで反乱の火の手が上がったという状態です。

後々に活躍する為治承寿永の頃の勢力として

頼朝や義仲の動きにのみ目が行きがちですが

内乱初期の動きとして畿内近辺の動きというものを決して見過ごしてはならないと思います。

畿内蜂起勢力は東国蜂起勢力と連絡を取り

特に甲斐源氏とは協力する動きを見せていましたが(「玉葉」)

けっして東国蜂起勢力の誰かの意志に従って挙兵したわけではなく

畿内各蜂起勢力諸氏の意志やそれをとりまく状況、そして彼らに従った者の意志によって挙兵したのです。

つまり、頼朝や義仲、甲斐源氏の挙兵の成功を見て蜂起をした部分はあるものの

そのいずれかの命令に従って畿内勢力が挙兵したわけではないのです。

畿内各蜂起勢力はその地理的関係からみても東国や西国の反乱以上に

朝廷や平家にとっては大きな脅威でであったと思います。

東国の反乱の鎮圧より畿内勢力を叩き潰すのを朝廷や平家が優先するのは当然でしょう。

畿内蜂起勢力は一月ほどで鎮圧されますが

その鎮定に多少の手間がかかったことが

この時期の頼朝やその他東国蜂起勢力、及び西国蜂起勢力に

時間の余裕を与えていたのではないのかと思われます。

治承寿永の戦いは決して河内源氏為義流とその配下についた東国武士

の為のものだけではなかったのです。