③「地方豪族」とみなされる武士たちも都の貴族社会とかなりつながりを

持っているものも多かった。

しかも、そのつながりは源氏や平家を通じてではなく

独自に有力貴族につながっているものも多かった

についてです。

武士と呼ばれる人特に、地方豪族のトップレベルの人は

その国の国府で有る程度の権限を有する「地方公務員」や

荘園と呼ばれる(限定条件付の)私有地を管理する人たちになります。

国衙の役人はなんやかんやで国守や知行国主とのつながりがありました。

なにか揉め事があったときに味方になってもらえるからです。

荘園の現地管理者も都の貴族と深いつながりを持っていました。

さて、今までのの理解では荘園現地管理者は、

自力で「開墾した荘園」を「国府などからの圧迫」を逃れるためとか

「一種の税逃れ」として

都の有力者に「寄進」して保護してもらうという見解でした。

そして、その荘園は自らや自らの配下が一生懸命耕した農地

で、その農地を守るために農民が武装化した

という理解でした。

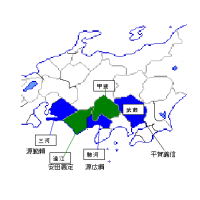

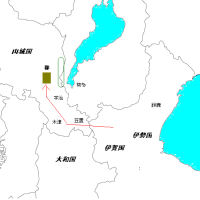

ところが、大庭御厨(神奈川県)、や新田荘(群馬県)の設立に関して

次のような文書が残っています。

「荒地を開墾するのに莫大な財産が必要だった」と。

特に大庭御厨に関しては現地開発者大庭氏が

本所の伊勢神宮の経済援助や「伊勢神宮のネームバリュー」を使って

人手を集めて開墾したという文書が残っているそうです。

その内容はどこまで信じるかは人それぞれでしょうが

その文書を見る限りは大庭御厨は「自力で開墾したのを土地を守るため嫌々寄進」

という形の立荘ではなく

元々荘園の本所(都の有力者や有力寺社)の支援なしには開発できなかった荘園であったいうことになります。

ケースバイケースでしょうが

最初から都の荘園領主と現地は対立的だったと考えるのは一考の余地がありそうです。

また、国司との間に紛争が生じた場合守ってくれるのは

都の荘園領主ですからそちらの力もかなり必要だったと思われます。

さて、

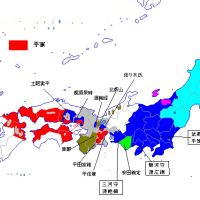

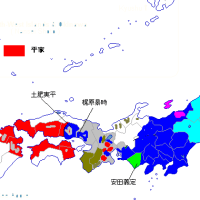

所有権を巡ってモメにモメていた相馬御厨(千葉県)という荘園がありました。

その荘園の所有権を巡って千葉氏ががんばっていました。

千葉氏は色々あった後、当時東国に力を伸ばしつつあった源義朝に臣従します。

しかし、平治の乱で義朝は敗死してしまいます。

すると、いままでなりを潜めていた佐竹氏が相馬御厨の所有権を主張し始めます。

対抗して千葉氏は当時の「右大臣」藤原公能に伊勢神宮への口利きを依頼します。

結局これは失敗しますが

ここで千葉氏が「右大臣」に依頼できたということがポイントです。

今まで面識の無い僻地の下総に住んでいた「千葉と名乗るおじさん」の依頼を

初対面の右大臣(当時の副総理大臣)が聞くはずがありません。

公能やその有効な人脈に以前からなんらかのつながりがなければ

大切な荘園の口利きをしてもらえるはずがありません。

源氏を通じての人脈も考えられるかもしれませんが

肝心の義朝はすでに「謀反人」として死んでいます。

元々がその線のつながりだったら右大臣へのルートは既に無効になっているでしょう。

やはり千葉氏は源氏とは別ルートで都の右大臣とのつながりをもっていたと考えるべきでしょう。

ちなみに、千葉一族の胤頼は頼朝の挙兵以前に従五位下を得ています。

これは、源為義が晩年になるまで獲得のできなかった地位で、頼朝が流罪前に獲得していた地位です。

また、波多野氏(神奈川県)、宇都宮氏(栃木県)も平安時代中期から代々都に出仕して独自のルートで人脈を獲得し官位を得ていたとも言われています。

波多野氏や宇都宮氏に関しては、官歴をみると地方に引きこもっていたとは考えられず

頻繁に都に出入りしていたと考えるほうが自然だと思われます。

その他坂東豪族もよく調べるとと色々と都に出入りしていたものが多いようです。

持っているものも多かった。

しかも、そのつながりは源氏や平家を通じてではなく

独自に有力貴族につながっているものも多かった

についてです。

武士と呼ばれる人特に、地方豪族のトップレベルの人は

その国の国府で有る程度の権限を有する「地方公務員」や

荘園と呼ばれる(限定条件付の)私有地を管理する人たちになります。

国衙の役人はなんやかんやで国守や知行国主とのつながりがありました。

なにか揉め事があったときに味方になってもらえるからです。

荘園の現地管理者も都の貴族と深いつながりを持っていました。

さて、今までのの理解では荘園現地管理者は、

自力で「開墾した荘園」を「国府などからの圧迫」を逃れるためとか

「一種の税逃れ」として

都の有力者に「寄進」して保護してもらうという見解でした。

そして、その荘園は自らや自らの配下が一生懸命耕した農地

で、その農地を守るために農民が武装化した

という理解でした。

ところが、大庭御厨(神奈川県)、や新田荘(群馬県)の設立に関して

次のような文書が残っています。

「荒地を開墾するのに莫大な財産が必要だった」と。

特に大庭御厨に関しては現地開発者大庭氏が

本所の伊勢神宮の経済援助や「伊勢神宮のネームバリュー」を使って

人手を集めて開墾したという文書が残っているそうです。

その内容はどこまで信じるかは人それぞれでしょうが

その文書を見る限りは大庭御厨は「自力で開墾したのを土地を守るため嫌々寄進」

という形の立荘ではなく

元々荘園の本所(都の有力者や有力寺社)の支援なしには開発できなかった荘園であったいうことになります。

ケースバイケースでしょうが

最初から都の荘園領主と現地は対立的だったと考えるのは一考の余地がありそうです。

また、国司との間に紛争が生じた場合守ってくれるのは

都の荘園領主ですからそちらの力もかなり必要だったと思われます。

さて、

所有権を巡ってモメにモメていた相馬御厨(千葉県)という荘園がありました。

その荘園の所有権を巡って千葉氏ががんばっていました。

千葉氏は色々あった後、当時東国に力を伸ばしつつあった源義朝に臣従します。

しかし、平治の乱で義朝は敗死してしまいます。

すると、いままでなりを潜めていた佐竹氏が相馬御厨の所有権を主張し始めます。

対抗して千葉氏は当時の「右大臣」藤原公能に伊勢神宮への口利きを依頼します。

結局これは失敗しますが

ここで千葉氏が「右大臣」に依頼できたということがポイントです。

今まで面識の無い僻地の下総に住んでいた「千葉と名乗るおじさん」の依頼を

初対面の右大臣(当時の副総理大臣)が聞くはずがありません。

公能やその有効な人脈に以前からなんらかのつながりがなければ

大切な荘園の口利きをしてもらえるはずがありません。

源氏を通じての人脈も考えられるかもしれませんが

肝心の義朝はすでに「謀反人」として死んでいます。

元々がその線のつながりだったら右大臣へのルートは既に無効になっているでしょう。

やはり千葉氏は源氏とは別ルートで都の右大臣とのつながりをもっていたと考えるべきでしょう。

ちなみに、千葉一族の胤頼は頼朝の挙兵以前に従五位下を得ています。

これは、源為義が晩年になるまで獲得のできなかった地位で、頼朝が流罪前に獲得していた地位です。

また、波多野氏(神奈川県)、宇都宮氏(栃木県)も平安時代中期から代々都に出仕して独自のルートで人脈を獲得し官位を得ていたとも言われています。

波多野氏や宇都宮氏に関しては、官歴をみると地方に引きこもっていたとは考えられず

頻繁に都に出入りしていたと考えるほうが自然だと思われます。

その他坂東豪族もよく調べるとと色々と都に出入りしていたものが多いようです。