さて、色々と難しい話が続いたのでこの時代に詳しくない方は

読んでみて何のことかまるでわからなかったと思います。

そこで、学校の教科書レベルで保元の乱までの源氏と平家の流れを簡単に書いてみたいと思います。

皇族の数が増えると「臣籍降下」といって一部皇族が皇族の身分を離れることがありました。

その際にその元皇族に「姓」が与えられます。

その与えられる「姓」に「源」や「平」などがありました。

臣籍に降下した人の子孫は一般貴族として生活していきます。

もっとも、その後のレベルは運不運や本人達の才覚もあるので

かなりの高官であり続ける家もあれば、地方に下ってそこで勢力を張る家も出てきます。

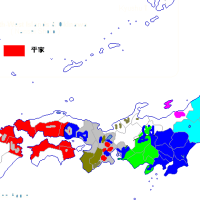

さて、794年都を現在の京都「平安京」に移した桓武天皇の子孫に

平清盛のご先祖様がいます。

彼らを「桓武平氏」と呼びます。(他にも貴族社会には平氏は沢山いました)

何代かすると「桓武平氏」のうち「武」に特化されたものが出てきて

彼らは地方に下り地域の有力者となります。

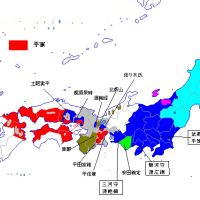

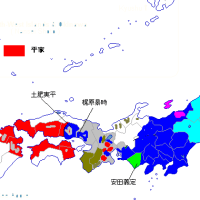

そのうちの一人に「平将門」がいます。

将門は乱を起こして敗死しますが、彼の同族は坂東に居ついて勢力をそこに拡大していきます。

彼らの子孫から後に鎌倉幕府御家人となる畠山氏、上総氏、千葉氏、三浦氏などが出てきます。

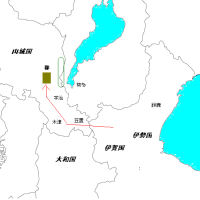

一方、将門と同族で彼を追討した平貞盛は都にのぼりやがて伊勢方面に力をのばし

その子孫は「伊勢平氏」と呼ばれるようになります。

その伊勢平氏は正盛の時代にうまく時流に乗り

当時始まった「院政」の実行者白河法皇のお気に入りになることに成功します。

そして、各国の受領(国司)を歴任したり

武力の要請があれば、鎮圧活動を行い都での勢力を拡大していきます。

そして、その子忠盛、孫清盛の代になって伊勢平氏は

都においてはかなりの財産家にして、都随一の軍事動員力を誇る「武の名門」となりました。

一方、源氏(頼朝の系統)は平安初期の清和天皇の子孫から出ています。

源氏も色々あって村上天皇から発生した村上源氏が後に宮中で高官の地位を占めます。

清和源氏は「武」を家芸とする一方で各国の受領を歴任するこれまた「普通の貴族」でもありました。

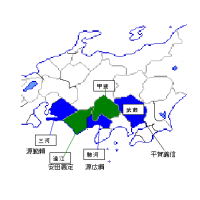

摂関政治全盛期、藤原道長が勢力を張っていた頃清和源氏は三つの流派に分かれます。

頼光を祖とする「摂津源氏」(酒天童子や金太郎に出で来る人です)

この子孫に源頼政がいます。

頼親を祖とする「大和源氏」

そして、

頼信を祖とする「河内源氏」です。

「摂津源氏」「大和源氏」は中央に仕える官人、もしくは受領として

「武」を家芸とする普通の貴族として生活していきます。

しばらくして東国で「平忠常の乱」というのが発生します。

平直方という人物が鎮圧に向かいますが、どうにもなりません。

朝廷は忠常とある種の主従関係にあった頼信を現地に派遣して乱を鎮圧させます。

そして、その子頼義が陸奥守として赴いていたときに発生した

「前九年の役」

さらにその子義家が陸奥守にあったときに発生した

「後三年の役」

において、彼らは東国の武士を連れて行き、彼らを従えて奥州での闘い

東国武士団とある種の主従関係を結んだと言われています。

ついでに言えば、この両乱の結果「奥州藤原氏」が奥州における実権を持つようになります。その後、奥州は奥州藤原氏の支配下に入ります。

後三年の役のとき義家は重大なミスを犯します。

戦に没頭し朝廷の蔵に納入すべき年貢を納めなかったのです。

これは税の納入が最大の任務であった国司にとって最大級のミスです。

その後義家は国司に任命されることはありませんでした。

その後、義家の子義親が反乱を起こして殺されたり

同族争い、殺し合いが始まり河内源氏は力を失っていきます。

そして、遺させたのはたった14歳の為義。

若年の孤児が渡っていけるほど都の官界は甘くありません。

為義は14歳で従6位検非違使左衛門尉になってから50年近くなんの昇進もありませんでした。

この要因は、為義に人脈がないこと、財力が無いこと、そして本人の失態により

昇進のチャンスをことごとく潰していたことにあります。

(当時官位を上昇させる最大の近道は権力者に対する財力奉仕でした

しかし、財力を得るためには官職が必要です。

官職がないから財がない、財がないから官職をもらえないという悪循環に嵌っていたのです)

そんな為義は、摂関家として独自の勢力の拡張を目指し始めた前摂政藤原忠実に接近して家運挽回を目指します。

その頃為義の息子義朝は東国に下り、色々と人脈をひろげながら

坂東の豪族を配下に治めることに成功しています。

そして、いつの間に白河法皇の後の院政執行者となった鳥羽法皇の人脈に入り込み

河内源氏としては50年ぶりの国司「下野守」に就任することに成功します。

しかし、それは院とは利害が離れ始めた摂関家忠実に近侍する父為義との決別を意味していたのです。

また、東国における義朝の立場も絶対のものではありませんでした。

義朝の弟義賢が父の相続者の立場を外され武蔵に来たときは

義賢を支持する勢力も強大でした。

義朝に対抗する者があればすぐそれを支持する者も坂東にはあったのです。

そんな、坂東の情勢が緊迫した頃

義朝の長男義平が義賢を襲撃して殺すという事件が勃発しました。

保元の乱の前年の事件です。

ちなみに、義賢の遺児の一人に木曽義仲がいます。

このような経過を辿ったのち清盛と義朝は「保元の乱」を迎えるのです。

読んでみて何のことかまるでわからなかったと思います。

そこで、学校の教科書レベルで保元の乱までの源氏と平家の流れを簡単に書いてみたいと思います。

皇族の数が増えると「臣籍降下」といって一部皇族が皇族の身分を離れることがありました。

その際にその元皇族に「姓」が与えられます。

その与えられる「姓」に「源」や「平」などがありました。

臣籍に降下した人の子孫は一般貴族として生活していきます。

もっとも、その後のレベルは運不運や本人達の才覚もあるので

かなりの高官であり続ける家もあれば、地方に下ってそこで勢力を張る家も出てきます。

さて、794年都を現在の京都「平安京」に移した桓武天皇の子孫に

平清盛のご先祖様がいます。

彼らを「桓武平氏」と呼びます。(他にも貴族社会には平氏は沢山いました)

何代かすると「桓武平氏」のうち「武」に特化されたものが出てきて

彼らは地方に下り地域の有力者となります。

そのうちの一人に「平将門」がいます。

将門は乱を起こして敗死しますが、彼の同族は坂東に居ついて勢力をそこに拡大していきます。

彼らの子孫から後に鎌倉幕府御家人となる畠山氏、上総氏、千葉氏、三浦氏などが出てきます。

一方、将門と同族で彼を追討した平貞盛は都にのぼりやがて伊勢方面に力をのばし

その子孫は「伊勢平氏」と呼ばれるようになります。

その伊勢平氏は正盛の時代にうまく時流に乗り

当時始まった「院政」の実行者白河法皇のお気に入りになることに成功します。

そして、各国の受領(国司)を歴任したり

武力の要請があれば、鎮圧活動を行い都での勢力を拡大していきます。

そして、その子忠盛、孫清盛の代になって伊勢平氏は

都においてはかなりの財産家にして、都随一の軍事動員力を誇る「武の名門」となりました。

一方、源氏(頼朝の系統)は平安初期の清和天皇の子孫から出ています。

源氏も色々あって村上天皇から発生した村上源氏が後に宮中で高官の地位を占めます。

清和源氏は「武」を家芸とする一方で各国の受領を歴任するこれまた「普通の貴族」でもありました。

摂関政治全盛期、藤原道長が勢力を張っていた頃清和源氏は三つの流派に分かれます。

頼光を祖とする「摂津源氏」(酒天童子や金太郎に出で来る人です)

この子孫に源頼政がいます。

頼親を祖とする「大和源氏」

そして、

頼信を祖とする「河内源氏」です。

「摂津源氏」「大和源氏」は中央に仕える官人、もしくは受領として

「武」を家芸とする普通の貴族として生活していきます。

しばらくして東国で「平忠常の乱」というのが発生します。

平直方という人物が鎮圧に向かいますが、どうにもなりません。

朝廷は忠常とある種の主従関係にあった頼信を現地に派遣して乱を鎮圧させます。

そして、その子頼義が陸奥守として赴いていたときに発生した

「前九年の役」

さらにその子義家が陸奥守にあったときに発生した

「後三年の役」

において、彼らは東国の武士を連れて行き、彼らを従えて奥州での闘い

東国武士団とある種の主従関係を結んだと言われています。

ついでに言えば、この両乱の結果「奥州藤原氏」が奥州における実権を持つようになります。その後、奥州は奥州藤原氏の支配下に入ります。

後三年の役のとき義家は重大なミスを犯します。

戦に没頭し朝廷の蔵に納入すべき年貢を納めなかったのです。

これは税の納入が最大の任務であった国司にとって最大級のミスです。

その後義家は国司に任命されることはありませんでした。

その後、義家の子義親が反乱を起こして殺されたり

同族争い、殺し合いが始まり河内源氏は力を失っていきます。

そして、遺させたのはたった14歳の為義。

若年の孤児が渡っていけるほど都の官界は甘くありません。

為義は14歳で従6位検非違使左衛門尉になってから50年近くなんの昇進もありませんでした。

この要因は、為義に人脈がないこと、財力が無いこと、そして本人の失態により

昇進のチャンスをことごとく潰していたことにあります。

(当時官位を上昇させる最大の近道は権力者に対する財力奉仕でした

しかし、財力を得るためには官職が必要です。

官職がないから財がない、財がないから官職をもらえないという悪循環に嵌っていたのです)

そんな為義は、摂関家として独自の勢力の拡張を目指し始めた前摂政藤原忠実に接近して家運挽回を目指します。

その頃為義の息子義朝は東国に下り、色々と人脈をひろげながら

坂東の豪族を配下に治めることに成功しています。

そして、いつの間に白河法皇の後の院政執行者となった鳥羽法皇の人脈に入り込み

河内源氏としては50年ぶりの国司「下野守」に就任することに成功します。

しかし、それは院とは利害が離れ始めた摂関家忠実に近侍する父為義との決別を意味していたのです。

また、東国における義朝の立場も絶対のものではありませんでした。

義朝の弟義賢が父の相続者の立場を外され武蔵に来たときは

義賢を支持する勢力も強大でした。

義朝に対抗する者があればすぐそれを支持する者も坂東にはあったのです。

そんな、坂東の情勢が緊迫した頃

義朝の長男義平が義賢を襲撃して殺すという事件が勃発しました。

保元の乱の前年の事件です。

ちなみに、義賢の遺児の一人に木曽義仲がいます。

このような経過を辿ったのち清盛と義朝は「保元の乱」を迎えるのです。