3)知章の場合

「平家物語」諸本の多くは知盛が大手の大将軍となっていますが、

「延慶本平家物語」の記載では生田の大将軍が「重衡」になっていて、知盛がどこにいたのかが記されていません。

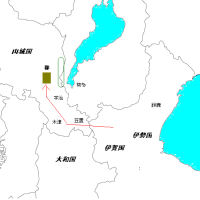

したがって知章が父知盛と共にいたと思いますが福原のどこにいたのかが不明です。

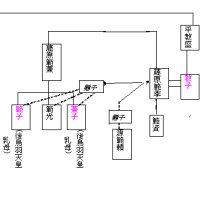

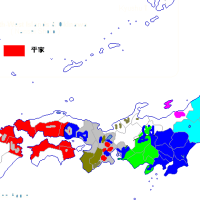

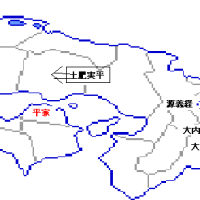

さて、「平家物語」諸本によると知盛は敵である武蔵国の児玉党の武士に「他の口が破られた」との報を聞き、背後を振り返ると西側のあちらこちらが炎上していて劣勢に気が付くというように書かれています。「延慶本」では大手が破られたのに気が付くというような書き方になっています。

上記の記載から推測すると、知盛親子は一の谷、山手、生田全ての戦線が破られ後に退却を図った、そしてその戦線離脱のタイミングは平家の諸将の中で最も遅いものだったのではないかと思われます。

そうなるともう知盛親子の近くにはいずれの口からも進入した武士が襲い掛かってくるという状況になっていて、最も遠い場所から進入してきたと思われる「一の谷口」を率いる義経勢に討ち取られた可能性があると思われます。

4)盛俊の場合

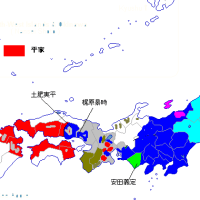

盛俊も「引くことが不可能だった」と書かれています。

盛俊の場合ももう多くの敵が侵入してきて引きに引けない状況になる頃まで戦っていたのではないか、と推測されます。その結果「山手口」をまもる盛俊を「一の谷口」から侵入した者達が討ち取るという結果になったのではないかとも思われます。

前回へ 次回へ

解説一覧

「平家物語」諸本の多くは知盛が大手の大将軍となっていますが、

「延慶本平家物語」の記載では生田の大将軍が「重衡」になっていて、知盛がどこにいたのかが記されていません。

したがって知章が父知盛と共にいたと思いますが福原のどこにいたのかが不明です。

さて、「平家物語」諸本によると知盛は敵である武蔵国の児玉党の武士に「他の口が破られた」との報を聞き、背後を振り返ると西側のあちらこちらが炎上していて劣勢に気が付くというように書かれています。「延慶本」では大手が破られたのに気が付くというような書き方になっています。

上記の記載から推測すると、知盛親子は一の谷、山手、生田全ての戦線が破られ後に退却を図った、そしてその戦線離脱のタイミングは平家の諸将の中で最も遅いものだったのではないかと思われます。

そうなるともう知盛親子の近くにはいずれの口からも進入した武士が襲い掛かってくるという状況になっていて、最も遠い場所から進入してきたと思われる「一の谷口」を率いる義経勢に討ち取られた可能性があると思われます。

4)盛俊の場合

盛俊も「引くことが不可能だった」と書かれています。

盛俊の場合ももう多くの敵が侵入してきて引きに引けない状況になる頃まで戦っていたのではないか、と推測されます。その結果「山手口」をまもる盛俊を「一の谷口」から侵入した者達が討ち取るという結果になったのではないかとも思われます。

前回へ 次回へ

解説一覧