このあたりのことを書いているとかなりマニアックな話になってしまったので

結局何が言いたいのか判らなくなってしまうと思います。

そこでこのあたりのことを要約してみます。

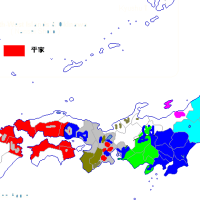

通説

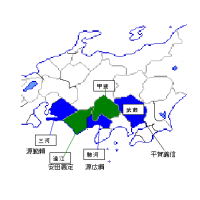

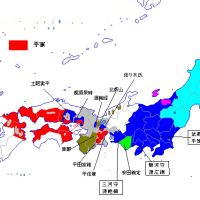

1)源頼朝が1180年8月に挙兵してから瞬く間に東国を制圧して

東国では絶対的な力を持っていた。

(その後、頼朝によって平家が滅ぼされる)

2)頼朝は源氏の嫡流で他の源氏諸氏を従えていた。

それに対する個人的見解

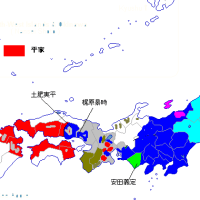

1)1180年に挙兵したものの

源頼朝の坂東における力は絶対的なものではない。

坂東各地に未だに頼朝に従わないものも多数存在し

頼朝の基盤は決して安定したものではなかった。

少なくとも1181年の段階では頼朝は従来考えていられるような強力な存在だったわけではない。

2)頼朝は他源氏に比べると多少有力な存在ではあったが

諸源氏はそれぞれ独立した勢力で頼朝の意志に従っていたわけではない。

ということを言いたかったわけです。

付記

通説を裏付けていた「吾妻鏡」の記載は

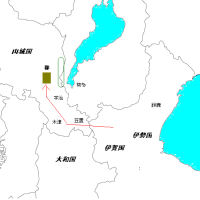

1181年 2月 鎌倉勢 遠江出兵 (実は1183年2月)

1181年 閏2月 野木宮合戦 (実は1183年2月)

(常陸志田義広、下野足利俊綱 vs 源頼朝勢力(小山朝政等)

これにより頼朝の東国の支配は強固になったと考えられていた)

1181年 3月 源頼朝 甲斐源氏武田信義を屈服させる (どうもウソくさい)

となっていましたが

色々調べてみると「吾妻鏡」のこの一連の記載は

この時期の事実ではなかったらしいor曲筆

というのが前回の内容の要約です。

次回もマニアックな話が続きます。

結局何が言いたいのか判らなくなってしまうと思います。

そこでこのあたりのことを要約してみます。

通説

1)源頼朝が1180年8月に挙兵してから瞬く間に東国を制圧して

東国では絶対的な力を持っていた。

(その後、頼朝によって平家が滅ぼされる)

2)頼朝は源氏の嫡流で他の源氏諸氏を従えていた。

それに対する個人的見解

1)1180年に挙兵したものの

源頼朝の坂東における力は絶対的なものではない。

坂東各地に未だに頼朝に従わないものも多数存在し

頼朝の基盤は決して安定したものではなかった。

少なくとも1181年の段階では頼朝は従来考えていられるような強力な存在だったわけではない。

2)頼朝は他源氏に比べると多少有力な存在ではあったが

諸源氏はそれぞれ独立した勢力で頼朝の意志に従っていたわけではない。

ということを言いたかったわけです。

付記

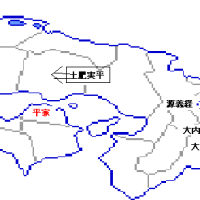

通説を裏付けていた「吾妻鏡」の記載は

1181年 2月 鎌倉勢 遠江出兵 (実は1183年2月)

1181年 閏2月 野木宮合戦 (実は1183年2月)

(常陸志田義広、下野足利俊綱 vs 源頼朝勢力(小山朝政等)

これにより頼朝の東国の支配は強固になったと考えられていた)

1181年 3月 源頼朝 甲斐源氏武田信義を屈服させる (どうもウソくさい)

となっていましたが

色々調べてみると「吾妻鏡」のこの一連の記載は

この時期の事実ではなかったらしいor曲筆

というのが前回の内容の要約です。

次回もマニアックな話が続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます