さて、ここのところ知行国という言葉が沢山出てきたので

これについて少し書いてみたいと思います。

律令が制定された際

各国に国司がおくことが定められました。

そして、国司の中でトップに立つのが

「守」(国によっては「介」)です。

現在で言えば知事のようなものです。

本来は太政官の決定で各国の「守」が定められます。

そして、それは平安時代も中頃まではその法則でいきます。

(実際には、摂政などの有力者の推薦で決まりましたが)

ところが院政時代になると

各国の「守」を推薦する権利を持つ人

というのが登場します。

その推薦する権利を持つ人というのが「知行国主」です。

どのような人がなったのかと言えば

院、女院、摂政、院近臣などです。

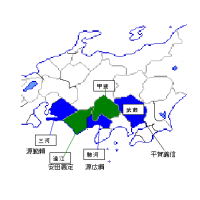

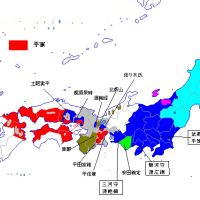

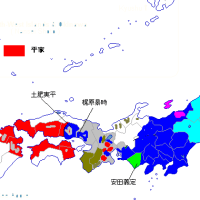

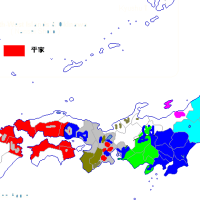

後白河時代には平家一門もそれに加わります。(平家は元々院近臣ですが・・・)

平安末期は荘園が恐ろしい勢いで増えていきますが

それでも税が見込める国土のうちの30%しか荘園にならなかったようです。

(鎌倉時代にはもっと荘園比率が増えるようですが)

残りは全て各国におかれた国衙(国の役所、現在の県庁のようなもの)

の管理下にあり、そこで税が徴収されます。

つまり、荘園領主になるよりも国衙を抑えるほうが色々な面でメリットが多かったのではないのかと考えられます。

その国衙を管理する権利を持つものが国司、なかんずくトップである「守」です。

その国司を推薦する権利を持つ知行国主は当然各国の行政に対して発言権と経済的権利を持つことができます。

知行国主というものは

経済力や人的資源をある確保できるという大変重要なポストになるわけです。

その知行国主を承認するのは院です。

知行国主というのはどこの国の国司を推薦できるわけではなく

その人が推薦できる国というものが決まっています。

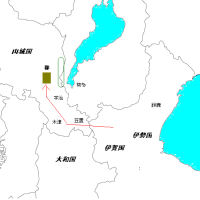

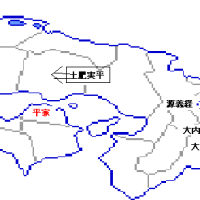

例えば源頼政は伊豆の国司だけは指定できますが

そのほかの国に対しての推薦権を持ちません。

その代わり他の人は伊豆の国司に対する人事権は一切持てません。

一方国の現地の方へは

国の「守」が実際に赴任することは少なくなり

「目代」という「守」の代理人が権限を委譲されて現地に赴きます。

ただし、「目代」は一人ではなく複数の人が権限を分散されて

派遣されるケースも多かったようです。

一方現地に代々住み着く有力者は

「在庁国衙官人」としてかなり有力な権限を持つようになっていたようです。

それでも、守や知行国主との関係は非常に大切なものだったようです。

平安末期は

一つに国に対して

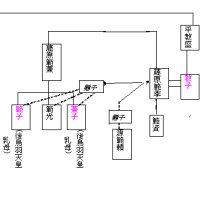

「知行国主を決定する院」━「知行国主」━「国司」━「目代(複数人)」━「在庁国衙官人(複数人)」

という色んな人々がからむ複雑な状況だったようです。

これについて少し書いてみたいと思います。

律令が制定された際

各国に国司がおくことが定められました。

そして、国司の中でトップに立つのが

「守」(国によっては「介」)です。

現在で言えば知事のようなものです。

本来は太政官の決定で各国の「守」が定められます。

そして、それは平安時代も中頃まではその法則でいきます。

(実際には、摂政などの有力者の推薦で決まりましたが)

ところが院政時代になると

各国の「守」を推薦する権利を持つ人

というのが登場します。

その推薦する権利を持つ人というのが「知行国主」です。

どのような人がなったのかと言えば

院、女院、摂政、院近臣などです。

後白河時代には平家一門もそれに加わります。(平家は元々院近臣ですが・・・)

平安末期は荘園が恐ろしい勢いで増えていきますが

それでも税が見込める国土のうちの30%しか荘園にならなかったようです。

(鎌倉時代にはもっと荘園比率が増えるようですが)

残りは全て各国におかれた国衙(国の役所、現在の県庁のようなもの)

の管理下にあり、そこで税が徴収されます。

つまり、荘園領主になるよりも国衙を抑えるほうが色々な面でメリットが多かったのではないのかと考えられます。

その国衙を管理する権利を持つものが国司、なかんずくトップである「守」です。

その国司を推薦する権利を持つ知行国主は当然各国の行政に対して発言権と経済的権利を持つことができます。

知行国主というものは

経済力や人的資源をある確保できるという大変重要なポストになるわけです。

その知行国主を承認するのは院です。

知行国主というのはどこの国の国司を推薦できるわけではなく

その人が推薦できる国というものが決まっています。

例えば源頼政は伊豆の国司だけは指定できますが

そのほかの国に対しての推薦権を持ちません。

その代わり他の人は伊豆の国司に対する人事権は一切持てません。

一方国の現地の方へは

国の「守」が実際に赴任することは少なくなり

「目代」という「守」の代理人が権限を委譲されて現地に赴きます。

ただし、「目代」は一人ではなく複数の人が権限を分散されて

派遣されるケースも多かったようです。

一方現地に代々住み着く有力者は

「在庁国衙官人」としてかなり有力な権限を持つようになっていたようです。

それでも、守や知行国主との関係は非常に大切なものだったようです。

平安末期は

一つに国に対して

「知行国主を決定する院」━「知行国主」━「国司」━「目代(複数人)」━「在庁国衙官人(複数人)」

という色んな人々がからむ複雑な状況だったようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます