毎日市新聞の取材・調査で、文部科学省が10月の通知で新たに認めた「高校生の校外での政治活動」について、宮城、愛知など6県と横浜など3政令市の教育委員会が、デモや集会に参加する際に学校へ届け出させるかを検討していることがわかったということです。

さらに、届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体も10道県と1市に上ります。

もし、届け出制になれば、県や市の教育委員会が定めた規則や条例に違反することになりますし、もしくは学校の校則に反することになり、なんらかの制約、制裁は免れません。

このような委縮をさせることは、人の思想・良心の自由を定めた憲法19条や、表現の自由・政治活動の自由を定めた憲法21条に最も反するものです。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

そもそも、今回、文科省が高校生の政治活動を自由にしたというのは、1969年の学生闘争が激しかったころに、高校生の政治活動を一律に禁止していたのに比べて自由にしたといっているものです。

しかし、実際には、そんな全面禁止規定は死文化しており、適用されてきていませんでした。

それを、今回の安保法制反対運動を機に、むしろ学校への届け出をさせるということになると、生徒の思想・信条まで把握することになるし(それが思想良心の自由の侵害そのものなのです)、高校生の政治活動の自由は萎縮し、著しく制限されます。

もともと、文科省は校外での活動については口を出さないという話だったのです。今回の各教育委員会の動きは文科省の通達以上の制約を科そうとしているものです。

それでも、「問題」が起きたら困るということで、各教育委員会側は届け出を出させるというのですが、届け出を出させて、参加を禁じることがあればこれはより強い制限である許可制も同様になってしまいます。

また、届け出させてもいちいち管理できるわけではないので、生徒の安全確保上は無意味です。つまり、人権の制約目的に正当性がないのです。

こんなに人権を侵害するのであれば、学校側が表立って動かず、今までのように黙認しているほうがいいということになります。

来年、18歳以上の青年が選挙権を持つというのに、その主権者教育もままなりません。

それでなくても、若い世代の政治的無関心、投票率の低さが問題になっているのに、彼らがますます白けてしまうのは必定でしょう。

もう一度言いますが、高校生の政治活動の自由は基本的人権で、最大限保証しなければならないのは憲法で保障されているのです。

また、国際法上も、子どもの意見表明権として保護されています。

文科省、教育委員会、学校の届け出制などの人権制限は許されません。

関連記事

高校生の政治活動は原則自由であり、必要最小限度の制約しか受けない。教育の中立性は強調すべきでない。

高校生の政治活動は本来自由。文科省が制限するのは人権侵害だ。

高校生グループT-ns SOWL(ティーンズソウル)主催の戦争法案反対デモ、渋谷で行われる!

松本人志の「高校生が安保法制反対だって言うのって、意見じゃない。平和ボケ。対案出せ」が平和ボケ。

制服向上委員会が日本外国特派員協会で記者会見「悪いことを悪いと言うのに、アイドルも子どもも関係ない」

中高校生のティーンズソウルや制服向上委員会がシールズより好きなんです。

彼らの自由を守るのは大人の責任。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

|

子どもの権利―次世代につなぐ |

| 喜多明人 著 | |

| エイデル研究所 |

最新刊。

子どもの問題について、子どもの権利の視点を欠けば、決して解決しないと考えられる実践課題について問い直し、考察した「子どもの権利」普及の書。子どもの権利条約批准20周年・国連採択25周年を記念して刊行。「子ども権利」はわがままであり、途上国向けであるといった「子どもの権利バックラッシュ」に歯止めをかけ、「子どもの権利」を次世代につなぎ、国際子ども法としての子どもの権利条約の発展に道筋をつけたいという著者の思いが込められた一冊。『子どもの権利―日韓共同研究』(日本評論社、2009年)、『子どもの権利―アジアと日本』(三省堂、2013年)に続く「子どもの権利」シリーズ3作目。単著としては約20年ぶりの著作となる。

|

子どもの権利と人権保障――いじめ・障がい・非行・虐待事件の弁護活動から |

| 児玉勇二 著 | |

| 明石書店 |

最新刊。

本書は30年間、子どもの権利についての事件を担当してきた弁護士による活動の記録であり、現場からの報告である。著者は国連の子どもの権利条約の審査に関わるなど国際的な見地から、現在の日本の子どもの置かれた状況を検討し、今後のあるべき姿を提言する。

|

逐条解説 子どもの権利条約 |

| 喜多 明人 (編集), 広沢 明 (編集), 荒牧 重人 (編集), 森田 明美 (編集) | |

| 日本評論社 |

画期的な条約が採択されて20年、それはどう活かされてきたのか、これからどう活かしていくのか。いじめ、不登校、虐待、体罰、自殺や少年事件の深刻化、子どもの伸びやかな自己形成への支援は、いまだ不十分だ。国連の動向もふまえて、最新の状況を条文ごとに解説する。

|

民主主義ってなんだ? |

| 高橋源一郎、SEALDs 著 | |

| 河出書房新社 |

『ぼくらの民主主義なんだぜ』がベストセラーとなっている作家・高橋源一郎と、安保関連法案に反対する国会前抗議を毎週金曜日に主催し、テレビ、新聞、雑誌他あらゆるメディアで大注目を集める学生団体SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)が、2日間・計8時間に渡って、「自由」と「民主主義」を考えた対談、緊急出版!

|

SEALDs 民主主義ってこれだ! |

| SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動) (編集) | |

| 大月書店 |

写真:メンバー自身の撮影によるデモや抗議行動、日常風景など 。アートワーク:SEALDsの特徴である洗練されたデザインのフライヤーや映像 。スピーチ:一人ひとりの言葉で語られたスピーチを厳選して収録 。メンバー証言:それぞれの来歴や参加のきっかけ、SEALDsへの思いなど 。メンバー座談会:初期メンバーが前身であるSASPLの誕生から現在までを振り返る 。

対談:高橋源一郎(作家)と中心メンバー奥田愛基が語る「民主主義とは?」 。著名人・識者からの応援メッセージ:茂木健一郎、高畑勲、後藤正文、小林節 ほか

|

集団的自衛権はなぜ違憲なのか (犀の教室) |

| 木村草太 著 | |

| 晶文社 |

最新刊。80年代生まれの若き憲法学者がその専門知をもとに、安倍政権が進めようとしている安保法制、集団的自衛権行使に対して行う根源的な批判の書。

|

検証・安保法案 -- どこが憲法違反か |

| 長谷部恭男 編 | |

| 有斐閣 |

安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元内閣官房副長官補、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。

|

安保関連法総批判――憲法学からの「平和安全」法制分析 (別冊法学セミナー 新・総合特集シリーズ7) |

| 森英樹 編 | |

| 日本評論社 |

5/15に国会上程され、現在審議中の安保関連法案の内容を、憲法学者が解説して問題点を指摘する緊急出版!

|

すぐにわかる 戦争法=安保法制ってなに? |

| 戦争をさせない1000人委員会 (編集) | |

| 七つ森書館 |

国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。

|

「安全保障」法制と改憲を問う |

| 山内敏弘 著 | |

| 法律文化社 |

新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。

|

憲法と平和を問いなおす (ちくま新書) |

| 長谷部恭男 著 | |

| 筑摩書房 |

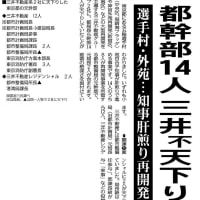

<高校生の政治活動>学校への届け出検討 9県・政令市

毎日新聞 12月21日(月)7時0分配信

文部科学省が10月の通知で新たに認めた「高校生の校外での政治活動」について、宮城、愛知など6県と横浜など3政令市の教育委員会が、デモや集会に参加する際に学校へ届け出させるかを検討していることが取材で分かった。届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体も10道県と1市に上る。高校生の政治活動は選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられるのに伴い認められた。専門家は高校生の活動を萎縮させるマイナス効果を懸念している。

【写真特集】高校生も 安保法制廃止を訴えデモ行進

毎日新聞は12月中旬、47都道府県と20政令市の各教委に、「高校生が校外での政治活動(集会、デモなど)や選挙運動に参加する場合、事前もしくは事後に、参加届を提出させる考えがあるか」を聞いた。その結果、宮城▽茨城▽富山▽福井▽愛知▽三重の6県と仙台▽横浜▽神戸の3市が「検討中」と回答した。

検討する理由について、愛知県の担当者は「デモに参加した生徒の身体に危険が及んだ場合、学校が全く把握しなくて良いのか。生徒の安全面の配慮から必要との考え方がある一方、思想・信条の自由の面から問題だとする考えもあり、どうしたらいいか悩ましい」と説明した。宮城県の担当者は「校外の政治活動は保護者の保護の下、自由に行うのが基本。しかし、文科省通知には『学業や生活に支障がある場合は必要かつ合理的な範囲内で制限または禁止する』とあり、その兼ね合いを時間をかけて検討したい」と話した。

一方、北海道、秋田、熊本など10道県と札幌市は、教委として一律の指導は行わないが、届け出制を導入するかの判断を「学校長に委ねる」と回答した。

秋田県の担当者は「これまでも生徒がバンド活動などで集まる際、『集会届』を提出させている学校が多い。選挙活動については、この集会届を見直して活用する学校が多くなりそうだ」という。

また、「対応は未定」としたある県の担当者は「届け出制は、参政権や思想の自由を害してしまう可能性があり判断が難しい。できれば、国が一律で決めてほしいというのが本音だ」と語った。【まとめ・佐々木洋、高木香奈】

◇高校生の政治活動

大学紛争の影響で、一部の高校生が暴力的な活動に参加したことなどから、文部省(当時)は1969年10月、学校内外を問わずに事実上禁止する通知を出した。しかし、公選法改正による選挙権年齢の引き下げを受け、文科省は今年10月、校外では原則認める新たな通知を出した。放課後や休日に校外で行う政治活動や選挙運動を「違法」「暴力的」「学業や生活に支障がある場合」以外は容認する。校内では原則禁止。

◇政治活動を届け出制にするかを検討中の自治体

宮城県、茨城県、富山県、福井県、愛知県、三重県、仙台市、横浜市、神戸市

◇届け出制導入の判断を学校長に委ねる自治体

北海道、秋田県、福島県、山梨県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、熊本県、札幌市

◇海外の主権者教育に詳しい近藤孝弘・早稲田大教授(政治教育学)の話

政治教育が盛んなドイツなどの欧州諸国では、高校生もデモなどに参加し政治的意思を表明する権利を持つのは当然のことと考えられている。学校は校外での生徒の活動に責任を持つことはできず、届け出自体に意味がない。届け出制は「デモなどの政治活動は好ましくない」とのメッセージを発することにもなりかねず、民主主義の理念を損なう可能性がある。

◇文科省が作成した主権者教育副教材の作成に関わった林大介・東洋大助教(政治学)の話

届け出制を検討している自治体は、高校生がデモなどで事故に遭った場合、「学校は知らなかったのか」と外から批判されることを恐れているのだろう。しかし、休日などに校外で行う政治活動は家庭の理解の下で行われるのが原則で、学校が把握する必要があるのか。届け出制は生徒の主体的な活動を萎縮させ、憲法が定める思想・信条の自由に抵触する可能性もある。

政治活動、届け出制 高校生「まるで監視」

毎日新聞2015年12月21日 東京朝刊

教委「安全確保」主張

18歳選挙権の実現に伴い認められた高校生の政治活動や選挙運動について、一部の県や政令市の教育委員会が高校への「届け出制」を導入すべきかを検討している。「生徒の安全確保」などが目的とはいえ、これまで主権者教育を推進してきた現場の教師らは「生徒の主体的な活動を阻害しかねない」と批判する。若者の政治参加をどう支援すべきか。大人の知恵と覚悟が問われている。【佐々木洋、高木香奈】

高校生がデモや集会に参加する動きは、集団的自衛権を認める安全保障関連法案に反対する国会前デモが活発になった今夏以降、目立つようになった。選挙権年齢の引き下げを受け、文部科学省が高校生の政治活動や選挙運動を通知で認めたのは10月。現実の動きを追認する形となった。

東京都立高2年の男子生徒(17)は約10回、安保関連法案に反対する国会前の抗議行動や高校生主催のデモに参加した。集会でスピーチした大学教授の本を読んだりニュースをチェックしたり、「前より勉強するようになった」と言う。この生徒は「自分で考えた行動なのに、なぜ学校に伝える必要があるのか。届け出をさせて、学校が何をしたいのか疑問に感じる」。

別の都立高3年の男子生徒(18)も「校外の活動まで監視される気がする。政治活動を認めると言いながら、本音は、政府を批判するような活動には関わってほしくないのだろうと感じてしまう」と話す。

さいたま市立高2年の男子生徒(17)も「届け出る時に先生から何か言われるのではないかと思うと、参加しづらくなる」と困惑する。

一方、自民党の文部科学部会に所属する議員は「高校生の本分は学業。政治活動に熱中しすぎて本分を損なってはいけない。生徒の活動を阻むものでなければ、校長の判断で届け出制にすることはそれほど悪いことではないと思う」と理解を示す。

教師たちはどう見るのか。模擬選挙の実施など、主権者教育への積極的な取り組みで知られる玉川学園高等部(東京都町田市)の〓合(そあい)宗隆教諭は「『生徒の安全確保のため』と言えば聞こえは良いが、実際に政治活動に付いていくわけにはいかず、実効性はほとんどない。届け出ないでデモなどに参加すると指導や処罰の対象になるとすれば、それこそ思想・信条の自由にかかわる問題になる」と指摘した。

神奈川県立高で公民を教えるベテラン教員は「教委はアルバイトの届け出などと同列に考えているかもしれないが、政治活動は憲法で保障された思想・信条や表現の自由と関係する。生徒は自分の思想をチェックされたり、進学や就職の調査書に記載されたりするのではないかと心配する恐れもある。18歳選挙権は高校生を信頼して導入されたのに、届け出制はこのスタンスを否定しかねない」と批判した。

政治参加拡大に逆行

そもそも高校生の政治活動が禁止されてきたのは、大学紛争の影響を受けた一部の生徒が授業や卒業式を妨害するなどしたため、文部省(当時)が1969年10月に通知を出して事実上禁じたからだ。併せて、教員に対しても学校の授業で現実の政治課題を取り扱うことへの慎重な対応を求めた。

主権者教育に詳しい首都大学東京の宮下与兵衛特任教授(教育学)は「69年通知以降、全国的に学校の授業や文化祭などで政治的な問題を扱うことに消極的になり、生徒会の活動や新聞部などの活動も衰退した。選挙のたびに若者の低投票率を嘆く声が聞かれるが、これは、社会が若者から政治を遠ざけてきた結果ともいえる」と話す。

46年ぶりとなる通知の見直しで政治活動が認められたとはいえ、ある都立高3年の男子生徒(18)は「学校の中で政治や社会問題について語ると、『変わっている』『意識が高いんだね』などと特別視される雰囲気がまだ残っている」と打ち明ける。

18歳選挙権や高校生の政治活動解禁は、こうした現状を変えるきっかけになると期待されている。今冬、文科省が全国の高校に配布した主権者教育の副教材も「未来の日本の在り方を決める政治に関与してもらいたい」と高校生に呼びかけ、学校の授業の中で「課題を多面的に考え、自分なりの考えを作っていく力」を養うよう求めた。

自民党が7月にまとめた主権者教育の提言は、高校生の政治活動について「学校内外で基本的に抑制的であるべき」だとしていた。ある都立高校の教諭は「生徒を有権者にしておきながら一方で校外での活動を禁止するようなちぐはぐなことはできず、結局、文科省が校外の活動を認めることにしたと聞く。教委の中には、こうした自民党の意向に影響を受け、届け出制を考えているところがあるのではないか」と推測する。

宮下教授は「選挙に行かない学生に理由を聞くと、『関心がない』『分からない』『投票しても社会は変わらない』という返事が返ってくる」と語る。生徒の主体的な活動を尊重し、学校現場にもできる限り自由を与えることが、この三つの「ない」を変えることにつながると指摘する。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング

しかし、ティーンズソウルのスピーチを聞きましたが、彼女らは大人の思惑を跳ね返す力を持っていると感じました。大人が思っている以上にしっかりしている高校生もいるし、また、はなから学校に行かない(というか、政治の無為無策の被害者)、学校の規則なんかくそくらえの子もいる、決して大人が思いどおりに操れるものではないと、信じたいです。

先日のティーンズソウル集会デモは土曜日で部活や私立高校では授業があるせいか、人数は意外と少ないと思いました。大人の割合も多く、おまわりさんの数も参加者数に対しては多いと感じました。デモの取締りというよりは、支援の弁護士さんと同じく、高校生なので乱入者なんかから守ってあげないといけないという気持ちもあったんでしょうか? こんなふうに高校生、子どもは本来は大人に見守られて、のびのび好きなことに熱中するべき年代なのに。

そもそも高校生をデモに駆り立てる、子どもたちにまでこんなに大きな重しを課した現政権に心底怒りを感じます。

学生、生徒の”政治活動”解禁とか届け出制とか… 認められるからやるとか、認められないから出来ないとか全くナンセンスです。

動機は”私が腹立つから、私がおかしいと思うから”やるそれだけで十分。

”選挙権はくれてやろう、土俵に乗ったものだからな”という意図がこのやり方でもよく分かります。

届出にして”これちょっとヤバイんじゃない”と届け出先が判断すればダメだったら、残るのは原理、哲研、日本大好きクラブだけでしょう。

高校黒軍、高校赤軍、高校青ヘル…そんなものがあった時代もありますが、何も不自然な事はありません。許可されなくともやれば良いのです。南米チリやアジアの西端のトルコなどにも高校生の統治機構への怒りを動機にした動きはあります。

暴力的に見えるだとか、過激に見える…なんてのは外野が勝手に思うこと。

”届け出通りに”、”許可に沿って”では欲求不満になるのが当たり前と当方などは経験に基づいて思ったりします。

それに、高校生が危険な目に合う政治集会やデモなど、極右や極左の過激派で無い限りは日本ではまず考えられません。

普通の高校生であれば、そのような危険なものにも参加しないはずです。よって、萎縮効果を狙った思想制限/介入以外の、何物でも有りません。

選挙権を与えておいて、未成年なので保護が必要、などという支離滅裂な事をしているのが原因です。選挙権を与えたのなら、大人と同じ扱いをするのが当然です。

結局は、未成年を口実に思想をコントロールし、政権側に如何に支持を取り込むか、という卑しい魂胆ですね。

中学生で、これだけ確りとした自己を確立しているのですから、高校生にもなれば、大人が干渉することは不要です。

自分自身を振り返っても、中学生時代の社会の時間に、政権による憲法違反の積み重ねを知り、その違憲状態を弁解するかのような教師の授業にも不信感を抱くことになりました。

高校生時代には、既に、今の政治信条を持っていました。 但し、勉学が第一と信じてもいましたので、大学でも政治活動は、全くしませんでしたし、如何なるセクトにも属しませんでした。 学生が社会を変える等と云う大事業を出来得るとは思えませんでしたから。

ともあれ、民主主義の世に相応しい、見識を持ち、自己を確立し、他に依らず、自己の判断にのみ依る政治活動をされることを望みます。

まず、今回の件に関して思想良心の自由に反するという点ですが、思想良心の自由は問題にはなりません。理由は思想良心の自由は内心の自由よばれるものであり、これは内心で何を思っていても自由と言うことです。これを外部に表現することを規制することは表現の自由の問題であり、思想良心の自由の問題とするのは論点がずれています。

政治活動の自由に反するという点ですが、まず今回の届出制は集団行動の自由を制約するものである。集団行動の自由は表現の自由を保障した憲法21条によって保障されているが、純粋な言論とは異なり一定の行動を伴うものであるから、純粋な言論の自由とは異なった特別の規制に服する。

もちろん規制目的が必要不可欠なものであり、手段が必要最小限度のものである必要がある。

今回の高校生のでも活動への届出制の目的は「生徒の安全に配慮したり、政治活動に没頭して学業に支障が出ないようにしたりするなど、生徒指導上把握が必要があるから」(朝日新聞よりhttp://www.asahi.com/articles/ASJ1Y55J0J1YUTIL03P.html)である。生徒の安全を守ると言うのは学校にとっては必要不可欠なものである。手段についても届出制はデモ活動それ自体は自由であり、ただ学校に通知すれば足りるので最も軽い規制である。違憲とまではいえないであろう。

ただし届出をするに際してデモの主催団体等の記載を求めたり、デモ内容についての記載を求めるなど生徒の思想信条にわたるものになれば手段が必要最小限でなくなるばかりか、思想信条の自由にも反すると考える。生徒の安全を守る目的のためには届出書の記載内容は日時と場所で足りる。

それから内申書への記載や警察機関へ学校が提出したりすればプライバシーの侵害になるであろう。

憲法を語るなら一度基本書等で学習してからの方がいいのではと思います。

入試の面接で、「どんな本を読んでいるか?」と、聞いてはいけないと。

理由は、思想信条に触れる恐れがあるから、だとか。

憲法集会みたいなのに行くことは学校に届け出なくてはいけない事なの?

教育委員会のそのダブルスタンダードは、酷すぎるわ。

選挙権を持った人が、候補者の講演会を聞きに行くのに、誰かの許可や届が必要って、メッチャ変!