若いころ、今から30年位昔に行ったきりで、つい最近行ってみると見事に変身していた。

あのころ、この石彫を見るには、地面を掘り下げたくらがりの穴から、上を眺めて見るとこの馬が目の前にいた。

今あたりは公園化(しかし訪れる人も無いのか荒れるにまかされていた。)され、穴の中に入ることも無く見られる様になっていた。

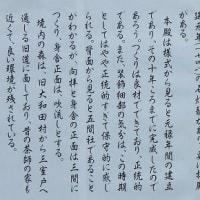

説明板には。

数百トンの花崗岩に刻まれた半肉彫りの左り馬は、「女芸上達の神」つまり女性の習い事の一つである裁縫や茶法、生け花、ひいては踊などを志す人の守り神として、古くから信仰の対象になっていた。

作者や製作年代は不明であるが、躍動的な象徴を持つことから鎌倉時代のものだろうと思われている。

元は、玉川左岸の山腹に鎮座していたものであり、遠く京都や大阪から参拝する人も多かったと聞く。

JR,奈良線、玉水駅下車、山手に向かって徒歩ではちょっと・・・・。

国道24号線より、井手町役場前の信号を山手に(反対側は、木津川)折れて、車で約10分 。里から、山に分け入る辺りの左がわ、道路に接して、公園の駐車場がある。

NETで調べたところ次のような記述もあった。

ひだりうま

「馬」という漢字を裏返しに書いた字を「ひだりうま」と読みます。 昔から福を招く目出たいもの、松梅繁生の守り駒として人気があり 「招福」の一文字とされています。 左馬は、ウマが逆になっているからマウ(舞う)であり、 つまり古来「舞」は、目出たい席で催されることから縁起がよいとされています。 さらに、普通ウマは人に曳かれるものであるが、逆に人がウマに曳かれて入って来る というので、客商売にとっては千客万来で、縁起がよいという「招福駒」とされています。 また、ウマは右から乗るとつまずくので、左から乗るを良しとします。 つまり左馬は「人生をつまずくことなく過ごすことができる」ということです。 そして、「馬」の下の方が財布の巾着の形に似ているので、巾着は口が締まって お金がこぼれ落ちたりしないことから、富のシンボルとされています。 その他にも、「ひだり馬」の姿が「右に出るものなし」とか、 「左団扇」に通じる大吉兆の形とも言われています。 おまけに、その昔、芸者さんの三味線の胴の裏にひだり馬が書いてあり、 馬は倒れるときは、右に倒れ、左には倒れないところから、 「ひだり馬」を書いた三味線を持つ芸者さんも「寝やすい方には寝ない」 つまり「芸は売っても身は売らぬ」と言う心意気を示したところから、 これが「格好いい」「粋」というところから転じて、 「縁起がいい」ということになったそうです。

撮影2006.9. 2007.5.2