我が南山城に殆ど人知れず、地元の僅かな人だけが時たま利用するに過ぎない忘れ去られた伊賀街道の古い峠が有る。

山城の母なる川が大きく蛇行してその流れを東西から南北に変える木津川市山城町から木津川沿いに走る事約15分、笠置町の中心地付近の笠置大橋交差点に至る。

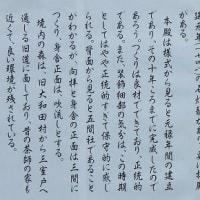

笠置町は京都府の最南端に位置し、人口約1700人世帯数約700と府内で一番小さな町で、シンボルでもある笠置山は古くから信仰の対象とされ、弥勒大磨崖仏、後醍醐天皇の行在所などを擁し史跡も多く、その前を流れる木津川は巨岩織り成す清流に四季を通じて豊かな自然を楽しめる処として多くの人たちが訪れている。

笠置大橋交差点を越えて道なりに少し進むと笠置トンネルが目の前に見えて、信号も無く目立ちにくいが左に折れる旧峠道がある。

トンネルが完成したのは昭和55年3月、それまで国道163号は七曲がりと呼ばれ、難所と言われたトンネル右手の木津川の崖淵を離合不能な一車線道路が通じ手前の信号で交互通行と成っていた。

その昔は伊賀街道とも呼ばれ木津川では帆掛け舟の水運も盛んで笠置浜には数軒の船問屋、倉庫が軒を並べており賑わっていたというが、その頃から旧峠道は既に交通量が非常に少なく、空き地も目立って寂れていた。

峠道に入ると直ぐに登りで高い石垣を積んだ屋敷跡が目に入るが今はただ空地と化し、傍らには小さな地蔵祠が佇んでいる

この辺りが笠置町の中心、役場や小学校なども傍らに有るのだけれどまるでそれが嘘の様に静まり返っている。

伏見の酒造メーカーとして有名な大倉酒造創業者、初代・大倉治右衛門(おおくら・じえもん)は寛永14年(1637)笠置の大倉善右衛門家より分家、伏見に出て酒造りを始め、当初屋号を笠置屋、酒の名前を「玉の泉(たまのいずみ)」としたという、勿論当時木津川が泉川の名で呼ばれていた事にちなんでの銘名に違いない。

当然この辺りに屋敷跡でも残ってないかと訪ねてみたが大倉と云う苗字の家も見当たらないということだった。

車がやっと通れるほどの細い道路を登っていくと登り始めの2~3軒は家も新しく建て替えられ活気も感じられるが、少し歩を進めた急坂より奥ではすっかり時間が止まったような景色に出会う。

町の中心からほんの2~3分急坂を登るだけでこの始末・・・

道路の両側には建物跡の石垣だけが妙に目立って物哀しい・・・・・しかし町の公共施設は目と鼻の先。

この2軒の民家はまだまだ健在、しかし周りは石垣だけが残る空地です。

笠置峠最奥に有る民家、ここもやっぱり廃家のようです。 峠道に入って約300mもない距離なんだけど・・・。

最後の家から峠まで約200m程途中にはまたまた地蔵さんの祠。

峠の頂上にはかって茶店が有ったという、その跡地には小さな祠と水飲み場。

峠を越えるとここは同じ笠置でも有市の集落。

こちらは峠ギリギリまで民家が密集、まだまだ活気が感じられ、家も多く密集していて新しい。

峠の西と東、どっちが裏やら表やら、それにしても集落を縫って進む峠道は狭く

険しく、車の駐車スペースにも事を欠く。

まるでジェットコースターにでも乗ってる様な急な下り坂、集落の屋根越しに見え隠れする木津川の穏やかな流れ。

麓まで降りると、峠の旧道が嘘の様な穏やかな田舎道となる。

撮影2009・2010・・何度か