私たちが、歴史認識で戒めなければならないことは、「指揮官が馬鹿だったから」という決めつけである。

清朝が崩壊したのは、宮廷が無能であったから。江戸幕府が薩長土肥によって打倒されたのは、幕府側の大老たちが頑迷であったから。旧日本陸軍が暴走したのは、官僚主義のことなかれ主義が人材を潰していたから、等々。

「馬鹿に指導される組織は必ず自壊する」、「守旧派に支配されていた身動きの取れない巨大組織は、新鮮な感覚に満ちた若々しい指導者の下で実力を養ってきた柔軟で積極果敢な新しい組織によって葬り去られるものである」との史観に従えば、歴史は非常に単純である。「善は悪を倒す。知恵は暗愚を葬り去る」。「必要なことは、誰が知恵者で誰が暗愚者かを見極めることである」。「賢かった先人の偉業を後世の暗愚者が灰にしてしまった」とも語られる。歴史がこのように理解されてしまう。これは、私たちが往々にして陥る誤りである。

それは歴史認識だけに留まらない。現在の経済状況をも同じ感覚でバッサリと切って捨てる。

「日本経済が駄目になったのは、自分の地位の保全しか関心のない無能な経営者に旧来の企業が率いられてきたからである」。「時代感覚に富んだ、グローバルな企業によって、無能な企業を市場から退場させないかぎり、経済は活性化しない」。「市場に適合しなくなった企業をも温存する金融組織こそ根本的に改革しなければならない」。「無能者は優秀者によって滅ぼされなければならない」。そうした強迫観念によって日本企業が切り刻まれた結果、日本経済は米資によって翻弄されることになった。

私たちの身近なところでも、「あいつは馬鹿だ」という言葉が普通に交わされる。「上に馬鹿が居座っているから、いまの自分には目がなくなっているのだ、馬鹿は打倒されなければならない」と。

はたしてそうであろうか。子育てに全身全霊であたってきたあなたの子供がぐれた時、「親の顔が見たい」とマスコミに叩かれたら、あなたはどう思うであろうか。口を噤んで世間からの罵倒に耐えるしかないではないか。

企業が倒産したのは社長が無能だからと非難される時、「納入先の大手企業が契約を反故にしたからだ」と件の社長は口が裂けても真情を吐露できない。再起を期すためには、悔しくても、別の大手にすがるしかないからである。

経営者にとって致命的なことは、真相をばらすことである。秘密は墓場まで背負わなければならないのが経営者の宿命である。ここでも、黙って耐えなければならない世界がある。

江戸幕府の官僚制を非難することは容易である。しかし、幕末の世界情勢を正確に見通していたのは、宮様のバラバラの組織ではなく、幕府側であった。

私は、明治の元勲たちの顔写真を見るたびに、俗物丸出しの顔つきに蕁麻疹が出る。お公家たちのしまりのない顔に目を背けたくなる。それに対して、批判にさらされている幕府の重鎮たちの諦観に満ちたもの悲しい顔に私などは惹かれる。これは、私が権力志向者であるからではない。

明治維新は、どう見ても、定見のない無謀な若者の集団が、外的な力を借りて、分別のある老人を葬ったとしか思われない。しかし、葬り去られた老人たちは、日本を破滅に追いやるよりも、潔く、権力を若者たちに明け渡した。

私が言いたいのは、歴史であれ、組織であれ、個人であれ、対処しなければならないのは、圧倒的な力で(それこそコンジョンクション)迫り来る外的な力に対してであるという一点である。

江戸幕府は列強の圧力の前に瓦解させられた。勝利したのは、アングロサクソンの走狗になっていた官軍である。

日本企業が駄目になったのは、経営者が無能だったわけではない。突然に、政治と環境が日本企業に不利に変更させられてしまったからである。

個人が馬鹿なのではない。集団心理の暴虐に押しつぶされたのである。

組織にしても、個人にしても、変化する環境に適合すべく懸命に抗うものである。誰も滅びたくはない。「旧い思想」が馬鹿なのではない。旧い思想を揶揄しなければ学界で認知されな学問情況に潰されたのである。

我が子は、命に替えても守りたい。しかし、どうしょうもない複合的な力で押し流される。「親と言う字は、黙って、木の上に立って、遠くから子を見ると書く」。そもそも、子育てに泣いたことのない人は、子を潰したと言って、苦しみにのたうつ親を非難すべきではない。

いずれにせよ、事情を知らない他人が、人を「馬鹿な奴」として非難すべきではない。

抗っても、押しつぶされる。それを強いる外的な複合的な力の分析こそが必要なのに、勧善懲悪の新国劇のような、「正義は悪を滅ぼす」という単細胞的決めつけは、絶対にしてはならないことである。

さて、嘉永6(1853)年、ペリー(Matthew Calbraith Perry, 1794~ 1858)の艦隊が浦和沖に停泊した。外交辞令など完全に無視した行為である。米国政府は、日本の唯一の窓口がオランダであり、出島であったことは百も承知だったはずである。

出島でなく浦賀にきての威嚇は、単に日本国を虚仮にしただけでなく、オランダに対する威嚇でもあっただろう。

ところが、シーボルトはペリーに日本情報を渡していたらしい。ペリーが西欧諸国との摺り合わせなしに、いきなり浦賀に現れたのなら、シーボルトがその情報を掴んでいたということをどう解釈すればよいのだろうか。シーボルトは、ロシア皇帝にまで、日本開国の要請を行っている。

日本の鎖国下で、オランダが唯一の貿易相手国であったことのオランダにとっての利益は図り知れないものがあったはずである。日本貿易を独占していたことからする膨大な利益は、スタンフォード・ラッフルズ(Stamford Raffles 1781∼1826)が、"Report on Japan"

(Report on Japan to the Secret Committee of the English East IndiaCompany by Sir S. Raffles 1812-1816. With Preface by M. Paske-Smith. xv,252pp., 15 plates. Kobe: J.L. Thompson, 1929)で詳細に分析していた通りである。

オランダ船は、しばらくは、インドネシアのバタビアから来航していた。本国が、ルイ・ナポレオンによってフランスに併合されていたからである。

1795年、連合州共和国(オランダ)はフランス革命軍によって侵略支配され、バタビア共和国と名前を変更されて属国となった。

1806年に、ナポレオンは弟のルイ・ナポレオンを、当時ではホラント国と呼ばれる国の国王に就任させた。

その4年後、フランスは再びオランダ全土を併合して、ルイ・ナポレオンはアムステルダムを首都にすることを布告した。1813年、フランス帝政が崩壊し、低い国は再び独立を取り戻した。

ラッフルズが、日本に強い関心をもって板敷きは、オランダがフランスの支配下にはいっていた時期である。この事実を、江戸幕府にばらすぞとラッフルズは、オランダ船長を脅して、何食わぬ顔で、オランダ船長になりすまして出島に上陸している。

この時のラッフルズの衝撃は大きかった。ラッフルズは、将来、アジアの国で英国の繁栄に迫りうるのは、日本だけだと言い切っている。この種の発言は、ペリーも行っている。当時の、日本がすでに、高度な文明を築いていたことをこのエピソードは示すものである。

日本が開国してしまえば、オランダは巨大な対日利権を失う。にもかかわらず、シーボルトは日本の開国に向けて西欧での根回しを行っている。そこにどのような事情があったのだろうか。

なぜ、下級武士であった博文が、アヘン商人、ジャーディン・マセソンのカネで、私費留学生としてロンドンのカレッジに行けたのであろうか。

グラバー邸はなぜ、三菱造船所の敷地にあるのか。

グラーバー(Thomas Blake Glover, 1838~1911)が売り出した麒麟麦酒(1888年)が、なぜ、三菱資本に売却されたのか(1907年)。

脱藩していた素浪人の坂本龍馬が、重要人物としてなぜ各藩を渡り歩けたのだろうか。

工作費用はどこから出ていたのであろうか。長崎で日本最初の商社(亀山社中、1863年)を作るという考え方は、本当に坂本龍馬だけのものだったのだろうか。

私は、永年、京都で務めていたが、祇園で遊んだことはない。遊ぶ金がなかったからである。

日本一格式が高く、したがってカネが要る祇園で、幕末の志士たちは、どうして湯水のごとく、カネをばら撒けたのであろうか。しかも、家臣に給料も払えないほどの貧乏な毛利藩の下級武士たちが。

こうした問題を分析せずに、志士たちを時代の維新者として、なぜ、私たちは持ち上げてきたのか。勝者の歴史には捏造がつきものであるという、単純なことすら私たちは忘れているのではないだろうか。

後半「No.114 咸臨丸-2」につづく。

幕末・明治維新を取り巻く外的環境は、暗愚の幕府対時代を終わらせた、賢明な官軍の勝利という、単純な図式で理解できるものではなかったのである。江戸幕府を「馬鹿呼ばわり」した瞬間に、突き止めなければならない最重要の問題領域が視野からずり落ちてしまう。

幕府も、オランダ政府も、手を拱いて事態の推移を傍観し、行動において萎縮していたわけではなかった。

ペリー・ショックに対応すべく、オランダ国王は幕府に「スームビング」(日本名、観光丸)を寄贈した。

「スームビング号」に乗って、第一次海軍伝習の教官たちが長崎に到着した。ペリー来航の2年後(安政(1855)年)である。そして、オランダは、長崎に「海軍伝習所」を開設し、日本人相手に「海軍伝習」を開始する。各藩から受講者が派遣されてきた。

その中には勝海舟(かつ・かいしゅう、文政6(1823)年~明治32(1899)年)

もいた。第一次海軍伝習は、2年間続いた。

そして、第一次海軍伝習の一行が帰国するや、入れ替わりで、同年、つまり、安政4(1857)年第二次海軍伝習の一陣が長崎に赴任してくる。派遣教官数は37名という大人数の陣容であった。

第二次伝習隊は、「ヤパン号」で来航した。このヤパン号こそ、日本名の、あの「咸臨丸」だったのである。

咸臨丸は、木造で3本のマストを持つ蒸気船。洋式の軍艦としては、観光丸(外輪船)に次ぐ2番艦であるが、洋式のスクリューを装備する船としては初の軍艦である。1860年、日米修好通商条約の批准書を交換するために、遣米使節団一行が米軍艦ポーハタン号にて太平洋を横断した。

ポーハタン号の万一の事故に備えて、咸臨丸も同行した。艦長は勝海舟であった。しかし、勝海舟は船酔いがひどく、咸臨丸を操舵したのは米国人であった。

太平洋横断後、幕府の練習艦として用いられた後、戊辰戦争に参加するものの、軍艦としての機能は他艦に劣り、すでに運送船の役割に甘んじていた咸臨丸は新政府軍によって拿捕される。明治政府に接収された後、北海道開拓使の輸送船となった。「咸臨」とは『易経』より取られた言葉で、君臣が互いに親しみ合うことを意味する(ウィキペディアより)。この軍艦は、幕府が金を出してオランダに建造してもらったものである。

幕末維新が論じられる時、なぜか、日本ともっとも友好関係にあったオランダの動向が欠落させられてしまっている。蘭学が打倒幕府の志士たちを育てたというだけのシナリオで語られるのがおちである。

蘭学の背後にいた肝心のオランダ政府の動向は論議の対象にもならない。これは、日本の学問が、枠を守って、他の領域には首をつっ込まないという「美風」によるのだろう。総じて、日本社会史の分析には、古代から現代まで、シリアスな国際関係との関連性が脱落させられている。

オランダの動向の分析については、別の機会に譲る。いまは、このような緊迫時ですら、オランダから派遣されてきた人たちは、軍事よりも科学的智識の伝授を主たる任務として自己に課していたことを強調しておきたい。

そして、なによりも特記されるべきは、彼らが、グリフィスのようには、キリスト教の伝道について熱心でなかったということである。

オランダ市民は、けっして無宗教ではない。しかし、オランダ人は、他の文明諸国に、露骨にキリスト教への改宗を強制することを潔しよしとしなかった。オランダは、希に見るマルチチュード社会だったのである。

ここにも、さすが、スピノザ(Baruch De Spinoza, 1632~1677)を生んだオランダの知識人たちの矜恃がある。

第一次海軍伝習にの教官であったオランダ軍医・ブルック(Jan Karel van den Broek, 1814~1865))は、長崎の通詞たちに化学と物理学の講義を行った。その中から、前回紹介した河野禎造が出てきたのである(『舎密便覧』、1895年の著者)。

第二陣に、日本の西洋医学に巨大な貢献を残したポンペ(Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort, 1829~1908)がいた。

彼は、安政4(1857)年11月12日、出島の前の長崎奉行所西役所の医学伝習書(現在の県庁所在地)で医学教育(伝習)を始めた。若干28歳であった。現在の長崎大学医学部は、この日を学部創立記念日にしている。

この年の暮れに長崎で天然痘が流行した。ポンペはすぐさま公開で種痘を紹介した。

第二次海軍伝習隊が帰国(万延元(1860)年)しても、ポンペは長崎に留まり、日本最初の洋式病院・養生所の設置に尽力した。養生所が完成したのは、1861年である。この養生所のベッド数は124もあった。そこで、彼は臨床医師としての実技と心構えを日本人に教えた。その隣にポンペの医学伝習所が移転した(小島郷)。

ポンペは、自身が学んだユトレヒト陸軍医学校のカリキュラムを伝習所に導入した。

物理学、化学、解剖学、生理学、病理学、さらには、採鉱学まで、一人で講じたのである。大変なことであったろうことは、教師経験のあるものにはただちに分かるであろう。しかも、受講生は当時の日本の最高レベルの頭脳だったのである。

安政6年8月(1859年9月)、日本発の死体解剖実習も、彼は、行っている。西坂の丘にあった刑場においてである。実習は3日間に亘った。彼は、5年間日本に滞在し、近代西洋医学教育の父と称されるようになった。

ポンペは、文久2(1862)年に帰国したが、その後継者として長崎に赴任してきたのが、ユトレヒト陸軍軍医学校の生理学教授として、ポンペを教えたこともあるボードウィン(Antonius Franciscus Bauduin, 1820~1885)であった。

このボードウィンはとてつもなく豊かな学識を備えた人であった。彼が、医学教育と物理、化学教育とを分離すべきであると幕府に進言し、その結果、幕府は「分析究理所」を養生所内に設置した(元治元(1864)年)。

「分析」は化学を、「究理」は物理を意味する。1865年にこれは完成する。その完成と同時に養生所は「精得館」と名称変更された。

その翌年、ボードウィンの紹介で、この研究所の理化学専門講師としてハラタマ(Koenrad Wolter Gratama, 1831~1888)が着任する。ハラタマもまたユトレヒト陸軍軍医学校の理化学教師であった(1853年就任)。

オランダは、じつに、軍医学校の2人の現役教師を長崎に派遣したのである。幕末の動乱時にである。新たに設立された分析究理所の運営はハラタマに任された。

彼の教え子たちの中には、池田謙斎(いけだ・けんさい、明治10(1877).年~明治(1881)年、東京大学医学部初代総理)、戸塚静伯、松本圭太郎、今井厳、等々、錚々たる人物がいた。

研究所の実験器具の整備ぶりは、大阪の適塾や江戸の開成所とは比較にならぬほど充実し、オランダのユトレヒト大学の水準がそのまま移植された。繰り返し言うが、幕府の命運が風前の灯火にある時、長崎では、水準の高い理化学・医学教育が実施されていたのである。

研究所を江戸に移すべきであるとのボードウィンの進言を受けて、江戸幕府は、1867年、ハラマタを江戸に呼び寄せた。1867年は、その11月に大政奉還があった年である。

行き詰まる緊張感の中、ボードウィンは、日本とオランダ間をせわしく往復する。当時の在日オランダ人たちは、幕府崩壊が不可避であることを察知していたのであろう。

ボードウィンは、まず教え子の緒方惟準(おがた・これよし、天保14(1843年~明治38(1909)年)を連れて帰国し、ユトレヒト陸軍軍事学校に入学させる手続きをする。緒方惟準は名からも想像されるように、緒方洪庵(おがた・こうあん、文化7(1810)年~文久3(1863)年)の次男である。

惟準を無事入学させるや、ボードウィンは、日本に引き返し、幕府と研究所移転の交渉を継続する。江戸幕府はやっと認可したが、時すでに遅し、幕府崩壊とともに、ボードウィンの身分は宙に浮いてしまった。

ただし、新政府は、 幕府がボードウィンと交わした契約を引き継ぐ形で、ボードウィンとハラタマを大阪に招聘する方針を決めた。新政府は、首都を大阪にもってこようという意図もあったらしい。

いずれにせよ、1869年4月オランダから帰朝した緒方惟準を院長とする大阪府仮病院(医学校)が設置された。これが大阪大学医学部の前身である。医学校教頭がボードウィンであった。

同年6月に舎密局も開校し、これも大阪府管轄になった。

大阪の舎密局からは、高峰譲吉、村橋次郎(むらはし・じろう、嘉永元(1848)年~大正元(1912〕年)が巣立っている。村橋はハラタマの助手であった。

村橋は大坂衛生試験所の初代所長になった。その教え子の池田菊苗(いけだ・きくなえ、元治元(1864年)~昭和11(1936)年)が、東京大学理学部教授となり、昆布の旨味のグルタミン酸ナトリウムの分離に成功した人である。

この大阪舎密局が、後の三高に引き継がれたのである。

最後に寄り道しよう。大阪について。

「大阪」は、歴史的には「大坂」と表記されていた。「大坂」という地名は、もともとは現在の大阪市域のうちの、大和川と淀川(現在の大川)に間に南北に横たわる上町台地の北端辺りを指し、古くは摂津国東成郡に属した。

この漢字の地名に関する最古の記録は、1496年、浄土真宗中興の祖である蓮如によって書かれた御文の中に見られる「摂州東成郡生玉乃庄内大坂」との記載である。もともと、蓮如が大坂と呼んだ一帯は、古くは難波(浪華・浪花・浪速)などが地域の名称として用いられていたが、蓮如が現在の大阪城域に大坂御坊(いわゆる石山本願寺)を建立し、その勢力を周辺に伸ばすに及んで、大坂という呼称が定着した。

その語源は、大きな坂があったために大坂という字が当てられたという説があるが、蓮如以前の大坂は「オホサカ」ではなく「オサカ」と発音されており、諸資料にも「小坂(おさか)」と表記された例が見られる。このためにこの説は信憑性に乏しい。

蓮如以後、大坂は「おおざか」と読んだとされる。しかし、従来「おさか」と読んでいたのを大阪駅の駅員が「おーさか」と延ばして言うようになったのが広まり、「おおさか」と呼ばれる様になったという説もある。

漢字の表記は当初「大坂」が一般的であったが、大坂の「坂」の字を分解すると「土に返る」と読めてしまい縁起が悪いということから、江戸時代のころから「大阪」とも書くようになり、明治時代には大阪の字が定着する。

一説に「坂」から「阪」への変更は、明治新政府が「坂」が「士が反する」、すなわち武士が叛くと読めることから「坂」の字を嫌ったとも、単に、役人の書き間違えの言い訳から定着したともいう。本来は「阪」と「坂」は異体字の関係にあり、どちらが正しいという性質のものではない。唐代の干禄字書では「阪」を正字、「坂」を俗字とする(ウィキペディアより)。

今回も長崎大学薬学部の歴史かに依存している。http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/history/history5/history5.html

長崎出島時代、オランダからきたケンペル、ツェンベリー、シーボルトが出島三学者と呼ばれている。

ケンペル(kennperu Engelbert Kaempfer, 1651~1716)は、ドイツ北部レムゴー出身の医師、博物学者。元禄3(1690)年、オランダ商館医として、約2年間出島に滞在した。1691年と1692年に連続して、江戸参府を経験し徳川綱吉にも謁見した。在日中、オランダ語通訳今村源右衛門の協力を得て精力的に資料を収集した。1692年、離日してオランダのライデン大学で学んだ後、故郷に戻ると著述活動に取り組んだ。死後の1727年、ロンドンで出版された『日本誌』は、フランス語、オランダ語、ドイツ語にも訳され、ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテスキューらも愛読した。

著書の中で、日本には、聖職的皇帝(=天皇)と世俗的皇帝(=将軍)の「二人の支配者」がいると紹介した。 その『日本誌』の中に付録として収録された「鎖国論」は、日本の鎖国政策を肯定したもので、当時のヨーロッパのみならず、日本にも影響を与えた。また、「鎖国」という言葉は、この「鎖国論」を志筑忠雄が訳した際にできた言葉である(ウィキペディアより)。

ツェンベリー(Carl Peter Thunberg, 1743~1828)は、スウェーデンの植物学者、医学者。日本植物学の基礎を作る。ウプサラ大学のカール・リンネに師事して植物学、医学を修めた。フランス留学を経て、1771年オランダ東インド会社に入社。安永4(1775)年、オランダ商館医として出島に赴任。翌1776年4月、商館長に従って江戸参府、徳川家治に謁見した。わずかな江戸滞在期間中に、吉雄耕牛、桂川甫周、中川淳庵らの蘭学者を指導した。1776年、在日1年で帰国し、1781年、ウプサラ大学長に就任した。在日中に採集した植物800余種の標本はいまもウプサラ大学に保存されている。著書に『日本植物誌』、『ヨーロッパ、アフリカ、アジア紀行』、『ツンベルクの日本紀行』、『喜望峰植物誌』がある(ウィキペディアより)。

シーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796~1866)は、ドイツの医師、博物学者。東洋研究を志し、1822年にオランダのハーグへ赴き、国王のヴィレル1世の侍医から斡旋を受け、1823年6月に来日。出島内において開業、1824年には鳴滝塾を開設し、医学教育を行う。高野長英・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介らを育て上げた。

1823年4月には162回目にあたるオランダ商館長の江戸参府に随行、商館長の一行に加わる。道中を利用して地理や植生、気候や天文などを調査する。江戸においても学者らと交友し、蝦夷や樺太など北方探査を行った最上徳内や高橋景保(作左衛門)らと交友、徳内からは北方の地図を贈られる。

景保には、クルーゼンシュテルンによる最新の世界地図を与える見返りとして、最新の日本地図を与えられた。

楠本滝との間に、娘、楠本イネをもうける。

紫陽花は学名Hydrangea otakusaと滝の名前をつけている。1828年に帰国する際、収集品の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、国外追放処分となる(シーボルト事件)。

帰国後は日本研究をまとめ、集大成として全7巻の『日本(日本、日本とその隣国及び保護国蝦夷南千島樺太、朝鮮琉球諸島記述記録集)』を随時刊行する。

一方で日本の開国を促すために運動し、1844年にはオランダ国王ヴィレル2世の親書を起草し、1853年には米国東インド艦隊を率いて来日するマシュー・ペリーに日本資料を提供する。1857年にはロシア皇帝ニコライ1世に招かれ、書簡を起草するが、クリミア戦争により日露交渉は中断する。

1845年にはドイツ貴族のヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚、3男2女をもうける。1854年に日本は開国し、1858年には日蘭通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除される。

1859年、オランダ貿易会社顧問として再来日し、1861年には対外交渉のための幕府顧問となる。1862年に官職を辞して帰国。1866年10月18日、ミュンヘンで死去、70歳。シーボルトの息子アレクサンダー・フォン・シーボルトは、安政6(1859)年以来、日本に滞在、英国公使館の通弁官を勤め、慶応3(1867)年、徳川昭武らのフランス派遣(パリ万博のため)に同行している。また、従兄弟の子供に当たるアガーテ・フォン・ジーボルト(1835-1909)は、ブラームスの婚約者だったことで知られる(ウィキペディアより)。

彼ら「出島の三学者」のいずれも、本草学に造詣が深かった。本草学というのは、薬草などの植物学、薬物学、博物学といった、薬と関連するいろいろな分野を総合する学問である。江戸時代の日本の本草学の水準の高さは、すでに世界レベルであった。当時、蘭学者になろうとして蘭学塾に入門するには、本草学の知識をもっていることが条件になっていたほどである。

シーボルトが、短期間に、あれほど優秀な日本人の取り巻きを形成できたのは、もちろん、シーボルトの力量にもよるが、門人たちの高い本草学の知識によることが大きい。シーボルトが門弟に最高の知識を授け、自身も門弟から高度の知識を摂取できる、そうした学問共同体が存在していたからに他ならない。1999年の「長崎大学薬学史研究プロジェクト」はそうした事情を明らかにしてくれている力作である。

教師とは、自分にないものを学生に見出し、学生もまた自分の優れた点を教師に発見してもらった喜びでさらに勉学に励むという環境を作る役目をもつものである。お題目の並んだテキストを無感動に伝える自称教師が多くなったが、そんなところに学問共同体などできるはずもない。

互いに学ぶことを自覚し、さらには、時代の嗅覚において若者が教師よりも数段優れたものをもっていることを甘受する人しか教師を名乗ってはならない。それ以外は教育の美名の下で人間の発育の芽を摘んでしまう犯罪である。

シーボルトが、来日して書いた最初の論文は、「日本における本草学の状態について」である。

シーボルトの手紙には、日本の本草学の水準の高さに対する激賞が数多く記されている。シーボルトが無名の日本人の学生の鋭さを見抜き、学生もまたシーボルトのすごさを認識して、世界最高レベルの学問を打ち立てるべく、マグマが彼らの共同体の中で噴出していたのである。日本における蘭学とはそういうものであった。

無知蒙昧な日本人に、最高水準の知識をもつお雇い外国人たちが、新しい学問を教えるという次元のものでは断じてなかった。私は、この点をとくに強調しておきたい。つくづく、オランダという当時としてはもっともマルチチュード社会であったヨーロッパの小国に学んだのは、日本の幸福であったと思う。

ケンペルは、出島に薬草園を作った。そして、日本の薬草の調査を行った。日本の「お灸」をヨーロッパに紹介したのはケンペルである。

わずか1年しか滞在しなかったツェンベリーも、長崎の植物300種、箱根の植物62種、江戸の植物43種など、合計812種の標本を作り、帰国後、上述のように、『日本植物誌』を著した。ヨーロッパ人が知らない日本の薬草、トリカブト、カワラヨモギ、オケラ、スイカズラ、ゲンオショウの薬効を知らせたのは、ツェンベリーである。

シーボルトは、ケンペルとツェンベリーが、日本人との本草学を発展させた功績を讃えて、1823年から1年をかけて、出島の敷地の1/4を占める面積の植物園を作った。その中央に、ケンペルとツェンベリーの記念碑を建て、つぎのような文を刻んだ。

「E.ケンペル、C.P.ツェンベリーよ、見られよ!君たちの植物がここにくるごとに緑に繁り、咲き乱れ、植えてくれた主を偲び、めでたい花鬘になっている!V.シーボルト」

1825年のシーボルトの書簡には、この植物園に日本の1,000以上の種類を植えたことが書かれ、約370種のリストが記されている。なかには、セリ、ナズナ、コギョウ(ハハコグサ)、タビラコ(現在のホトケノザではない)、ハコベラ、スズナ、スズシロといった春の七草まで記されている。

長崎出島のすごさを示すものとして、当時の通詞(通訳者)のことも説明しておかねばならない。当時の通詞は、いまでいう単なる通訳者ではない。通詞自体が、相当の見識をもった科学者だったのである。 通詞の多くは教育者でもあった。

例えば、ツェンベリーの側にいた通詞の吉雄耕牛(よしお・こうぎゅう、享保9(1724)年~寛政12(1800)年)は、自身が洋薬を使いうる医者であった。

吉雄家は代々オランダ通詞を勤めた家系。幼い頃からオランダ語を学び、元文2(1737)年、14歳のとき稽古通詞、寛保2(1742)年に、小通詞に進み、寛延元(1748)年、25歳の若さで大通詞となった。年番通詞、江戸番通詞(毎年のカピタン(オランダ商館長)の江戸参府に随行)をたびたび勤めた。

通詞の仕事のかたわら、商館付の医師やオランダ語訳の外科書から外科医術を学ぶ。

とくに、バウエル(G.R.Bauer)やツェンベリー(上記)と親交を結び、当時日本で流行していた梅毒の治療法として水銀水療法を伝授され、実際の診療に応用した。

オランダ語、医術の他に天文学、地理学、本草学なども修め、また蘭学を志す者にそれを教授した。

家塾である成秀館には、全国からの入門者が相次ぎ、彼が創始した吉雄流紅毛外科は楢林鎮山の楢林流と双璧を為す紅毛外科(西洋医学)として広まった。

吉雄邸の2階にはオランダから輸入された家具が配され「阿蘭陀坐敷」などと呼ばれたという。庭園にもオランダ渡りの動植物にあふれ、長崎の名所となった。同邸では西洋暦の正月に行われる、いわゆる「オランダ正月」の宴も催された。

吉雄邸を訪れ、あるいは成秀館に学んだ蘭学者・医師は数多く、青木昆陽・野呂元丈・大槻玄沢・三浦梅園・平賀源内・林子平・司馬江漢など当時一流の蘭学者は軒並み耕牛と交わり、多くの知識を学んでいる。大槻玄沢によれば門人は600余を数えたという。

中でも前野良沢・杉田玄白らとの交流は深く、2人が携わった『解体新書』に耕牛は序文を寄せ、両者の功労を賞賛している。また江戸に戻った玄沢は、自らの私塾芝蘭堂で江戸オランダ正月を開催した。

寛政2(1790)年、樟脳の輸出に関わる誤訳事件に連座し、蘭語通詞目付の役職を召し上げられ、5年間の蟄居処分を申し渡されたが、復帰後は同8(1796)年、蛮学指南役を命じられた。寛政12(1800)年、平戸の自邸で病没。享年77。法名は閑田耕牛。

訳書には『和蘭(紅毛)流膏薬方』、『正骨要訣』、『布斂吉黴瘡篇』、『因液発備』(耕牛の口述を没後に刊行。のちに江馬蘭斎が『五液診方』として別に訳出)など。

通訳・医術の分野でともに優れた耕牛であったが、子息のうち医術は永久が、通詞は権之助(六二郎)がそれぞれ受け継いだ。権之助の門人に高野長英らがいる(ウィキペディアより)。

シーボルトの後、オランダから出島に送られてきたオランダ商館医のほとんどは、ユトレヒト陸軍医学校出身者であった。その面々が日本の近代科学に巨大な足跡を残したのである。

シーボルトの研究協力者であったビュルガー(Heinrich Burger, 1806~1858)は、シーボルトの薬剤師として派遣されてきたが、日本に初めて科学的実験方法を持ち込んだ人である。医薬分業論の持ち主でもあった。

近代西洋医学導入者として著名なポンペ(Johannes Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort, 1829~1908年)は、長崎大学医学部の創設者であった。

ボードウィン(Anthonius Franciscus Bauduin, 1820~1885)は、日本に初めて生理学を導入した。

最終的に三高設立に辿り着くハラタマ(Koenrad Wolter Gratama, 1831~1888)は、理化学を日本に導入した。彼らが、新政府における教育制度の根幹を形成したのである。

彼らの共同体的研究組織から多くの日本人の俊秀たちが育った。

日本薬学会の創始者となった長井長義(ながい・ながよし、弘化2(1845)~昭和4(1929)年)は、22歳のときに、蜂須賀藩の命令で長崎に留学した。

タカジアスターゼ発見者の高峰譲吉(たかみね・じょうきち、嘉永7(1854)年~大正11(1922)年)は、慶応元年、12歳のときに加賀藩の命令で長崎にきた。両者ともに、長崎医学校(現在の長崎大学薬学部の前身)に設置されていた「分析究理所」のハラタマを頼ってきたのである。

写真の元祖、上野彦馬(うえの・ひこま、天保9(1838)年~明治37(1904)年)は、医学校のポンペに師事して化学を学んだ。

日本で最初の無機分析化学書『舎密便覧』(1895年)を著した河野禎造(こうの・ていぞう、文化14(1817)年 ~明治4(1871)年)は、筑前藩から長崎に留学した人である。

ポンペの世話をしていたのは、松本良順(まつもと・りょうじゅん、天保3(1832)年~明治40(1907)年)である。彼は、下総佐倉出身であり、彼の父、佐藤泰然(さとう・たいぜん、文化元(1804)年~明治5(1872)年)は、佐倉藩医で、順天堂医院の創設者である。松本良順は、幕府医官・松本良輔の養子となって、長崎に留学していたのである。彼は、明治6(1873)年、初代の陸軍軍医総監になっている。

オランダ語でポンペから講義を受けていた生徒たちの中で、この良順と司馬凌海(しば・りょうかい、天保10(1839)年~明治12(1879)年、佐藤尚中(さとう・たかなか、文政11(1828)年~明治15(1882)年)といったオランダ語堪能者たちが、夜、改めて日本人に教えたという。

ポンペの死体解剖の講義には、シーボルトの娘、楠本いね(くすもと・いね、文政10(1827)年~明治36(1903)年)も受講していた。

明治における教育制度は、日本の優れた本草学者とユトレヒト陸軍医学校との共同作業のたまものであったと言ってよい。

以上の叙述は、上記、http://www.ph.nagasaki-cory/history1/history1.htmに大きく依存している。ただし、いかに自由百科とはいえ、今回はウィキペディアに依存しすぎた。

これも後述するが、三高の前身は大阪にあった大阪舎密(せい・み)局である。

舎密とは、オランダ語の"Chemie"の音訳である。最初にこの造語をした人は、宇田川榕菴 (うだがわ・ようあん、寛政10(1798)年~弘化3(1846)年)であるとされている。

榕菴は、大垣藩の藩医・江沢養樹(えざわ・ようじゅ、安永3(1774)年~天保9(1838)年)の長男に生まれ、文化8(1811)年、つまり13歳の時、津山藩の藩医・宇田川玄真(うだがわ・げんしん、明和6(1769)年~天保5(1834)年)の養子となる。

宇田川家は当時の蘭学の中心的存在であった。玄真の父の玄髄(げんずい、宝暦5(1755)年~寛政9(1797)年)は、オランダ人ゴルテル(Johannes de Gorter、1689-1762 年)の内科書(Gezuiverde Geneeskonst of Kort Onderwys der Meeste Inwendige Ziekten, 1744)を仮名混じりで訳した『内科撰要』(初編全3巻、寛政5(1793)年、全6編18巻は、文化7(1810)年に完成)を出している。

当時の津山藩は、元禄11(1698)年以来、越前松平一族が歴代藩主を務めていた。この宇田川家を通じて、津山藩は多数の俊秀を輩出した。

榕菴は、当時の医師の常道である漢方医学と本草学をまず学び、その後、オランダ語と蘭学の習得に向かった。出版はされなかったが、文政9(1826)年にオランダ語の百科事典の翻訳作業に参加した。それは、ヨーロッパの最新の科学・技術を網羅したものであったとされている。

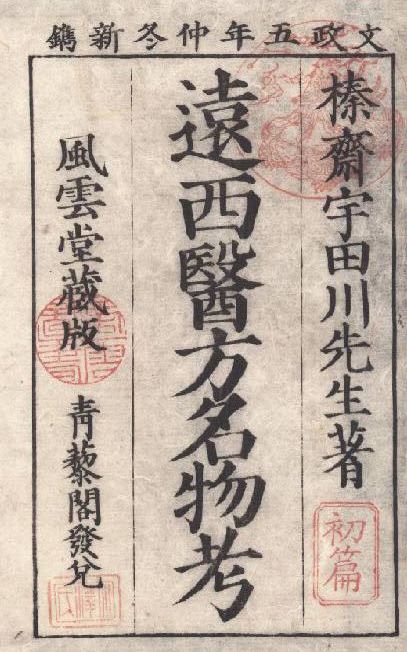

義父の宇田川玄真の、西洋薬学を紹介する大著、『和蘭薬鏡』(全18巻、文政2(1819)年~天保6(1835)年)と『遠西医方名物考』(全36巻、文政5(1822)~文政8(1825)年)の完成にも榕菴は係わっていた。

前者は、日本、中国や東南アジアで入手できる薬材を列挙し、オランダの医学書、薬学書、植物書、百科事典、局方を参考にして、薬材の形態、薬効、処方、製剤方などを示したものである。

後者は、西洋で定評のある薬品、製剤方法、器具などの名称を、イロハ順に並べて解説したものである。

榕菴は、日本で初めての植物学と、これも初めての化学書を著している。

『植学啓原』(全3巻、天保5(1834)年)が日本初植物学書である。さらに、『菩多尼訶教』(全7巻、未完、天保7(1836)年~弘化4(1847)年、第1巻は、大賀一郎解説付で、井上書店から昭和40年に復刻)がその植物学である。

この表題を見るだけで、彼の洒落っ気が分かる。あたかも、仏教経典に見える。事実、叙述方法は、教典の形式を取り、大衆が理解し易いように工夫されている。表題は、「ボタニカ」(菩多尼訶=Botanica)、つまり、植物学である。

当然のことであるが、当時の蘭学者は、仲間内で高邁な理論を展開するのではなく、大衆に西洋の最新知識を伝えるという努力を払っていた。

近代日本は翻訳文化であると揶揄されることが多いが、世界の最新の知識を日本語に翻訳する日本人の才能を、吐酔の先生であったグリフィス(William Elliot Griffi, 1843~1928)は非常に高く評価している。

例えば、"The Recent Revolution in Japan," The North American Review, April 1875では、日本の近代化にはたした西洋書物の膨大な翻訳書の刊行の意義を評価し、なかでも、福沢諭吉の活動がもっとも重要であるとしている。この二人は「明六社」(めいろくしゃ)同人であった。

明六社は、明治初期に設立された日本最初の近代的学術団体。

明治6(1873)年7月、米国から帰国した森有礼(もり・ありのり)が、福沢諭吉・加藤弘之・中村正直・西周(にし・あまね)・西村茂樹・津田真道・箕作秋坪・杉亨二・箕作麟祥(宇田川家と並ぶ津山藩出身の蘭学者)らとともに同年秋に啓蒙活動を目的として結成。会合は毎月1日と16日に開かれた。会員には旧幕府官僚で、開成所の関係者が多かった。

明治7(1874)年3月から機関誌『明六雑誌』を発行、開化期の啓蒙に指導的役割をはたしたが、明治8(1875)年、政府の讒謗律(ざんぼうりつ)・新聞紙条例が施行されたことで機関誌の発行は43号で中絶・廃刊に追い込まれ事実上解散となった。その後、明六社は明六会となり、東京学士会院、帝国学士院を経て、日本学士院へと至る流れの先駆をなした(ウィキペディア)。

ちなみに、このグリフィスの論文は、明治23(1890)年に日本で英語のテキストとして発刊されている(Griffis, W. E., The Growth and Fall of Feudalism, Modern Revolution of Japan, Maruya & Keigyosha, 1890、山下栄一『グリフィスと日本』近代文藝社、1995年、78ページから転載)。

専門家しか読めない文体で、学問を衒学的に扱うのではなく、大衆の共有知識にしようと腐心していた蘭学者たちの努力は高く評価されるべきであろう。

加藤周一は、この時代の蘭学者たちの苦闘を非常に高く評価している。

「明治維新前後の三、四十年の間に、日本社会は、・・・膨大な西洋の文献を日本語に訳した。・・・領域においても網羅的に広範であった。・・・これほど短期間に、これほど多くの重要な文献を、訳者の文化にとっては未知の概念をも含めて、およそ正確に訳し了せたことは、実に驚くべき、ほとんど奇蹟に近い偉業である。明治の社会と文化は、その奇蹟的訳業の基礎の上に成立した」(加藤周一「翻訳の思想」、『日本近代思想体系(15)』岩波書店、1991年、342ページ)。

その通りである。しかし、さすが、加藤。

「訳者の文化にとっては未知の」という意味深長な言葉を配置している。

原著の文化と翻訳者との文化がずれるのはやむを得ない。いわんや、訳者が考えたこともない、経験したこともない異文化を、原著者の文脈で100%理解することなど不可能なことである。どうしても、そこにはずれがある。重要なことは、翻訳を通してかなり異なる文化が発生することである。

「一文化が翻訳の上に築かれたということは、異文化の概念の合意をずらして作ったもう一つの概念の上に築かれたということである」(同所、368ページ)。

加藤は、そのことさえ認識されておれば、それはそれでいいとまで言い切る。

榕菴は学習を進めて、化学の摂取に向かう。そして、日本初の化学書、『舎密開宗』(全21巻、天保8(1837)~弘化4(1847)年、未完)を著す。化学という日本語はまだなかったので、彼は「舎密」と訳したのである。自然の法則が、彼にはあたかも密教の教えのように映ったのであろう。

これは、「ヘンリーの法則」で知られる英国人、ウィリアム・ヘンリー(William Henry)が1803年に著した化学入門書、Elements of Experimental Chemistryのドイツ語訳をさらにオランダ人のアドルフ・イペイ(Adolphus Iipeji)がオランダ語に訳したものを下敷きにしている。膨大な本であるが、弘化3(1846年)、榕菴、49歳の若さでの逝去とともに、未完に終わった書物である。

ヘンリーの法則とは、一定温度のもとで、溶解度の小さい気体が一定量の溶媒に溶けるとき、気体の溶解度(物質量,質量)は、その気体の圧力に比例する、というものである(http://www.tennoji-h.oku.ed.jp/tennoji/oka/2005/05ko3-16.html)。

そこで示された榕菴の造語能力がいかに優れていたかについては、以下の現代でも使われている用語を造語したことを見れば分かるであろう。文系の福沢諭吉、理系の宇田川榕菴が日本語での造語の2大巨頭であろう。

元素、物質、法則、試薬、成分、容積、燃焼、酸化、還元、瓦斯、温度、結晶、潮解、蒸留、濾過、飽和、溶液、昇華、装置、坩堝、水素、炭素、酸素、窒素、炭酸瓦斯、譜模尼亜(アンモニア)、炭酸加里(カリ)、炭酸曹達(ソーダ)、炭酸譜模尼亜、硫酸、硫酸曹達、硝酸、塩酸、等々。

大変な功績である。翻訳作業そのものが科学であり、哲学であることをこれは示している。当時の蘭学のすごさがここから分かる。蘭学者たちの高い志に私たちは胸を打たれるのである。

本稿は、長崎大学薬学部のウェブ・サイト、 http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/history/history6/history6.htm、 および、岐阜県図書館のウェブ・サイト、http://www.library.pref.gifu.jp/i/predec/13.htmに大きく依拠した。

引用文献

Griffis, William Elliot, "The Recent Revolution in Japan," The North American Review, April

1875.

加藤周一「翻訳の思想」、『日本近代思想体系(15)』岩波書店、1991年

山下栄一『グリフィスと日本』近代文藝社、1995年。

三高の京都誘致に、今立吐酔(いまだて・とすい)は、大きな貢献をした。

初代文部大臣の森有礼(もり・ありのり)と親しかったことが大きな要因であった。

彼らは、相互に感じるものがあったらしい。

これは、元京大総長・西島安則氏の推定である。

同氏は、「100年前の吉田山麓」という講演を洛北高校同窓会(正式には京一中洛北高校同窓会)の会長として、府立一中、三高、京都大学が吉田山麓に並んで建っていたことの大きな意義を語られた(http://yagiken.cocolog-nifty.com/yagiken_web_site/2004/01/post_4.html)。

吐酔の人力で、三高が大阪から京都に移されたことの意味を、これから、おいおい説明することにするが、その前に、今回は、京都が教育先進地であったことをまず強調しておきたい。

明治天皇は、明治元(1868)年正月に元服、16歳の9月に京都で即位、そのまま東京へ行幸、年末に一度京都に帰ったが、すぐに東京に往かれ、そして、東京に居住された(明治2年3月)。

遷都が正式に告げられたわけではなかった。当時の京都人にとってこれは大変なショックであっただろう。

それでも、京都が隆盛を取り戻したのは、町衆の力が結集して教育・研究に若者を奨励したからである。

特筆すべきは、京都で設立された小学校が全国初で、しかも民間人の手で創設されたことである。

明治2(1869)年5月21日、日本初の小学校の開校式が、上京第27番組小学校(後の柳池(りゅうち)小)で行われた。当時の京都には、上京・下京の2区しかなかった。それぞれに番組(学区)という行政区画が置かれ、番組ごとに小学校が創設されたので、番組小学校と呼ばれた。

これらは、町衆による小学校創設構想に端を発したものである。第1号は、上京第27番組で設立された。熊谷直孝(くまがい・なおたか)が柳池小に校舎や敷地を寄付した。その他、大勢の町衆が、多くの寄付や献金を行った。

こうして、64の番組小学校は、国が学制を定める3年も前に、市民の手で、開設していたのである。

柳池小は、戦後の新学制によって、柳池中となった。正門横には、「日本最初の小学校」と記された石碑がある(http://www.city.kyoto.jp/koho/konna/gaiyo/kyohatu/column.html)。

熊谷直孝については、熊谷家が経営している老舗(鳩居堂)の説明を借りよう。

この老舗の商標は、「向かい鳩」である。1180年、熊谷家の先祖である熊谷直実が、源頼朝から贈られた旗印を、図案化したものである。

熊谷直実から20代目の熊谷直心が、年25歳で京都に出て、医学や薬学を勉強し、寛文3(1663)年に、現在の鳩居堂の所在地である、京都市中京区寺町姉小路角に店舗を新設し、薬種業を始めた。

初代の熊谷直心は、当時京都で有名な学者の伊藤仁斎や、その子伊藤蘭嵎(らんぐう)等の教えを受けた。また、当時の学者、室鳩巣(むろの・きゅうそう)が、中国の古い民謡集「詩経」の召南の篇、「維鵲有巣、維鳩居之」にちなんで、鳩巣という雅号を採ったのにあやかって、やはりこの語の中から、「鳩居」という堂号をつけてもらったという。

初代の熊谷直心の志を受け継けついだ四代目の熊谷直恭は、自分も医学に興味を持ち少々は習得し、1836年京都の大飢饉の際には、自費で、数棟の小屋を作り、飢えた人々を収容して、食物を与えた。

弘化元(1844)年に、痘苗がオランダより長崎に渡米したことを聞き、長崎に人を派遣してその地の医師の下で勉強をさせ、これを京都に住む医師たちと語り合い、嘉永2(1849)年10月、楢林栄建、江馬榴園(えまりゅうえん)、小石仲蔵の三医師の賛助のもとに、京都にこの痘苗を持ち帰った。これが、日本における国種痘の最初である。国家ではなく、一市民の手で始められたところに、この試みのすごさがある。

京都の夏の風物詩として日本中に有名な大文字送り火は、その「大」の字の筆者として伝えられる弘法大師が、鳩居堂の取り扱う筆の神様とされているところから、鳩居堂はこの行事に多大の貢献をしている。天明の飢饉の後、財政難で点火が中止されたときには、直恭は費用を負担して再興を試みた。

また、熊谷直恭は、その取り扱う筆の毛に馬や鹿や、兎、狸などの体毛を用いることから、それらの動物に感謝の念をもたねばならないとして、山科、草津、比叡の山中越えなどに、道中の牛馬に、水やかいばを与える関を作った。今でもこれらの関には、熊谷直恭 (蓮心)への謝恩碑が建てられて残っている。

熊谷直恭の死後は、その長子熊谷直孝が家業を継いだ。父熊谷直恭の残した仕事のうち、御幸町の持ち家を種痘所とした有信堂が、新政府の京都府に引き継がれた。

熊谷直孝は、さらに、この有信堂に寺子屋を少し大きく組織した教育塾を設置して、当時の著名な学者であった小林卓斎に委任して、子女の教育に手を付け始めた。これが全国に小学校令の発布による小学校開設の基となった柳池小学校の母体である。直孝自らが教師として、読み書きを教え、自分の妹の熊谷かう女を女教師として、裁縫と礼儀作法を教えた( http://www.tohji.co.jp/main/incense/history.html)。

京都の底力は、こうして地元の町衆に支えられた教育の高さにある。地域ブランドを確立する必要が地方にはあるが、単に、役所がかけ声をかけてブランドができるものではない。京都ブランドのすごさは総合力の強さなのである。

そして、京都に三高を誘致したのが、福井県人の吐酔であった。

次回では、その説明に入る前に日本の近代化に決定的に重要な影響を与えたオランダ学について触れておきたい。

近代化とはすぐに英米からの学問導入を人々は想起するが、オランダ学のバランス感覚・成熟した大人の思想には、当時としては瞠目すべきものがある。

意図したのか、しなかったのかは不明であるが、鎖国時代、江戸幕府が、オランダを窓口として西洋の学問を導入したのは大正解であったと私は信じている。あえていう。オランダ学重視の姿勢を継続しておれば、20世紀の忌まわしい経験を日本はしなくて済んだであろう。

明治39(1896)年、「日本中央運河計画」が検討されていた。

敦賀―塩津間に「第一水路」(愛発村=あらち・むら、現在の敦賀市疋田、経由で18.6 km)、大津―伏見間に「第二水路」(山科経由で13.1 km)を開削して、敦賀湾―琵琶湖―宇治川を大型運河で結ぼうというものである。

とてつもなく壮大な計画であった。明治21(1888)年に当時としては日本最大の「利根川運河」が開削された。これを十数倍上回る規模が日本中央運河計画であった(「北淡海・丸子船の館」(〒629-0721滋賀県伊香郡西浅井町大浦582; http://www.koti.jp/marco/)。

利根川について閑話休題。

江戸に幕府を開いた徳川家康は、政策の第一歩として大利根の大改修を命じた。関東郡代・伊奈忠次(いな・ただつぐ)に直命が下り、以来、伊奈一族は三代に亘って、この大事業に取り組む。江戸川の前身は太日川(ふとひ・がわ)という渡良瀬川(わたらせ・がわ)の下流であった。これを改修して、関宿(せき・やど。せきじゅくと発意音してしまえば、三重県の亀山になる)で利根川と結合させたのである。この大事業が完成すると、太日川は利根川水系となり、その名も江戸川と改められた。この新しい水系は、この地方に大きな繁栄をもたらした(流山観光協会、http://www2.tbb.t-com.ne.jp/nagareyama-s.a./page/02-4_1histry.htm)。

利根川の流れを変えて、江戸川という人口の河を作ったことで、東北地方からの米や魚の干物などは、銚子から利根川を上り、関宿から江戸川へ。北関東からの米、落花生、茶などは利根川・鬼怒川から江戸川に入り、江戸へ運ばれていた。大型の高瀬舟には、一度に米 1,300 俵近くの米を積むことができた。

1,300 俵といえば、1 俵= 60kg だから、78,000 ㎏、つまり、78トン。現在の大型トラックは 10トン積めるから、高瀬舟は、大型トラック 8台分の荷物を、たった1隻で運んでしまうことになる。最大の高瀬舟は長さが 30m 近くもあった。

高瀬舟というのは、もともとは、京都の高瀬川などの浅瀬を、人力に曳かれて行き交う小船だったが、一度に大量の荷物を積めるように、江戸時代に利根川や江戸川で使われたものだけが大型化した。

波の荒い房総半島沖や浅瀬が多い江戸湾入り口を通って江戸に行くのは、危険を伴っていた。江戸川の開削によって、航行が安全になりかつ時間短縮できた。

利根川と江戸川が分かれる個所には、関宿藩の城があった。野田市関宿三軒家の資料館には、高瀬舟の実物大模型や再現された河岸問屋が再現されている(江戸川河川事務所、「EDOGAWAこどもニュース」、http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/publication/panf/childnews/200601/01.htm)。

しかし、江戸末期になると、関宿回りの航路に問題が起きた。利根川上流に中州ができたためである。したがって、柏(かしわ)~流山(ながれやま)問は陸路をとるしかない。運河開削の気運はこの頃に始まる。

明治14(1881)年春、茨城県議会議員の広瀬誠一郎(ひろせ・せいいちろう。翌年北相馬(きたそうま)郡長となる)らは、茨城県令(明治20年以降は県知事)の人見寧(ひとみ・やすし。京都出身の幕臣、蝦夷共和国樹立、しかし、新政府に帰順、元の名は勝太郎(かつたろう)、サッポロビール設立にも関与)に、茨城~東京を直結する要路の必要性を説き、人見県令もいつしか運河の虜となる。この案は直ちに国の内務省に進達され、基本調査が何回か行われた。

明治16年の調査では、オランダ人技師ムルデルが起用され、2年後の明治18年2月、流山深井新田から柏船戸までの8.5km余りの問を適地とした「利根運河計画書」をムルデルは内務省に提出した。

しかし、内務省の計画は遅々として進まず、このような中、明治18年、人見は県令を退き、後任の県令は鉄道論者で運河建設には消極的であったことなどがあって、翌19年8月広瀬は北相馬郡長の公職をやめ、運河に全精力を注ぎ込むことになった(前掲、流山観光協会)。

さらに横道に逸れよう。人見寧が県令を辞任するきっかけとなった「加波山(かばやま)事件」について、当時の茨城県の自由民権運動を担う栄光の歴史について説明しておきたい。

茨城県内には、農民の困窮に怒りをもつ多数の政治結社が生まれていた。明治9年には、地租改正に反対した小瀬一揆や真壁一揆が起きた。これらが、自由民権運動に火をつけた。自由民権運動の圧力で、明23年に国会を開設すべきの詔勅が出され、この運動の中から自由党(総理 板垣退助)が誕生した。

福島県令・三島通庸(みしま・みちつね)は、自由党を弾圧すると共に、不況下の農民に労役を課して道路を建設しようとした。これに反抗する数千人の農民が弾正が原に終結し、約2000人が検挙された。自由党員・河野広中(こうの・ひろなか)らは政府転覆の陰謀があったとして、連座入獄させられた。これが、有名な「福島事件」である。これが、後の加波山事件を誘発した。

栃木県令を兼ねることになった三島通庸は、栃木県でも福島県と同様に自由党を弾圧すし、不況下の農民に労役を課して道路を建設しようとした。

そして、自由党左派16名(茨城県人3名、福島県人11名、栃木県人1名、愛知県人1名、平均年齢 約24歳)は、 宇都宮の新県庁舎落成式の日に三島通庸らの暗殺を企てた。

河野広体(広中の甥)らは、資金調達のために質屋を襲ったが失敗し、警察から追跡されることになった。また、暗殺用の爆弾を製造中に爆発を起こして大怪我をした。警察は警戒を強め、落成式は延期となった。

彼らは、加波山山頂の加波山神社を本陣として、檄文を発した。さらに、真壁町の町屋分署を爆発弾で襲う計画を立てたが、警察の包囲が厳しくすべて捕らえられた。これを契機に茨城県下の自由民権運動は終わりを告げたつげた(http://www.sunshine.ne.jp/~jupiter/reki2.htmからの引用)。

茨城県令であった伊奈忠次は、茨城県人が起こした事件の責任をとって、明治19年に県令職を辞したのである。

話を利根川運河に戻す。

明治20年になると、内務省から財政上の理由によって政府事業は断念したという通知が届く。そこで、広瀬らは、もはや運河は民間人の手でなければできないと判断し、利根運河会社を設立したのであった。

当時、広瀬と人見、それに後から加わった色川誠一(いろかわ・せいいち)は「利根運河の三狂生」と言われた。

工事は、明治21年7月14日に起工式を行い、およそ2年の歳月の後、利根運河は明治23年2月25日、全線通水となり、5月10日すべての工事が完成した。完成した運河は、水面幅18m、深さ平均低水位1.6mとし、渇水期でも1.1mの水位を保たせた。曳沿道の幅も1.8mであった。6月18日には、栄光の竣工式が行われ、山縣総理大臣、西郷内務大臣、芳川文部大臣、石田千葉県知事、蜂須賀束京府知事、安田茨城県知事、内村大阪府知事などが出席した大式典であった。いかにこの事業が当時の政治、経折、社会に与える影響が大きかったかをここに覗い知ることができる(前掲、流山観光協会)。

投入された労働者数、延べ220万人、1日平均3,000人が働いた計算になる。工事にかかった費用は57万円であった。当時、公務員の初任給が1月当たり50円であった。距離8.3km。

この運河を利用すれば、関宿を通っていた時に比して、距離で 40 キロ以上、日程で2日ほど短くなった。多くの船が利根運河を利用するようになった。多い時には1日に100隻もの船が通るようになっていた(前掲、「EDOGAWAこどもニュース」)。

話を日本中央運河にまで戻す。

このように、利根川運河は、日本初の巨大工事であったが、明治28年に提案された日本中央運河は、それをはるかに上回る巨大な規模であった。

予算700万円、距離も敦賀側、伏見側を合わせて31.7kmもあった。地図を見れば直ちに分かるように、開削予定地域は非常に険しい山岳地帯である。発電設備をも設置する計画であった。第一水路には6,500馬力、第二水路には6,000馬力の規模の水力発電を行う計画であった。

日本中央運河の「目論見書」によれば、運河の主たる目的は3つあった。敦賀港の重点開発、京阪地域への電力供給、琵琶湖の増水による洪水回避がそれである。

この運河計画を「今立吐酔」(いまだて・とすい)が主導していたとされている。定かではない。しかし、今立吐酔の曾孫にあたる西浅井町の沢田信氏に宛てた今立吐酔の3通の手紙から、今立が主たる計画者であったことが推測できる。3通の手紙の日付は、明治29年6月21日、同月25日、同年7月13日である。これらの手紙を保存している「北淡海・丸子船の館」(〒629-0721滋賀県伊香郡西浅井町大浦582; http://www.koti.jp/marco/)による紹介によれば、琵琶湖の洪水が、運河開削によって地元を襲うのではないかとの不安を抱く敦賀住民、とくに、塩津地域の人々を説得して欲しいと、今立吐酔は手紙で沢田信に依頼している。

運河の安全性を訴えた上で、今立吐酔は、経済的効果の大きさを数値をもって説明している。

運河が開通すれば、物資は塩津港に集積するであろう。年間324万石あると推定されるこの物資を100石船で運ぶとすれば、延べ2,400隻が必要になる。それは、1日平均90隻となる。100石船1隻につき3人の水夫が必要であると仮定すれば、毎日270人の水夫が塩津港に立ち寄ることになる。これだけの人数が、この地で飲食をしてくれ、さらに悪天候の時には宿泊してくれる。こうして、塩津沿岸地域は、「熱鬧(ねっとう=騒がしい、賑わい)繁盛の場と化す」。

軍事的効果をも今立吐酔は指摘する。日本海の有事の際には、海軍の船が下関、津軽を経由しなくても、琵琶湖を北上して敦賀に直行できる。これが日本海への最短距離であるとする。この計画が作成された明治28年には、吐酔は日清戦争後の遼東半島占領軍(日本による)司令官の下に勤務している文官であった。つまり、経済的効果とともに、大陸支配のための軍事的効果をもこの運河計画は狙っていたのである。

吐酔は、琵琶湖疎水が完成した1890(明治23)年に、京都府中学(洛北高校の前身)の初代校長を辞任して外務省に転勤、翻訳者として勤務、1889(明治23)年には北京公使館書紀になっている。

琵琶湖疎水は、知らない人がいないほど有名な疎水で、京都人が等しく誇りに思う疎水(運河)であるが、若干、20歳台の東大新卒者の田辺朔郎が、時の京都府知事・北垣国道(きたがき・くにみち)の懇請によって開削を指導して完成させた驚異の運河である。

吐酔は、鳴り物入りで遂行されていた琵琶湖疎水の工事を現場で見ていたはずである。

吐酔と日本中央運河については、上記、http://www.koti.jp/marco/chuouunga.htmに依拠した。

竹富島玻座間村の種子取祭の7日目、夜明けに弥勒神を起こし(ミルクウクシ)、その後、その神を「歓待」(カンタイ)する儀式を「世持御嶽」(ユー・ムチ・ウ・タキ)の特設部隊で行う。

その後、島の古老たちが、集落の責任者である主事の家を訪問する。この訪問時に、「世乞い」(ユークイ)歌を歌う。彼らが「世持御嶽」に戻ってくると、この御嶽の広場で、彼らを「迎え」(ンカイ)る儀式がある。そして、その場所で「庭の芸能」なるものが奉納される。午前10時頃である。約1時間。

まず、「棒」の演技。祭りの「清め」の意味がある。三尺棒・鎌・刀が竹富島の武力を表し、頭に「マンサージ」と呼ばれる鮮やかな紫頭巾を被った「二才」(ニーセー)と呼ばれる青年たちが演じる。さらに、槍・薙刀(なごなた)という薩摩藩の武力を表す武士姿と二才たちの闘いが演じられる。

次ぎに、「太鼓」が演じられる。小太鼓を左手に、右手に撥(ばち)をもった薩摩武士の行列が続く。鉢巻・羽織袴(ハオリバカマ)といういでたちは、琉球のものではない。

そして、前回、紹介した、働き者の「真女」(マミドー」が演じられる。姉さんかぶりの野良着姿、鍬・鎌を手にして、農作業の踊りを演じながら、「作物の生長」の歌を歌う。

「ジッチュ」という着物の「片袖」を脱いだ男女の踊りが続く。人頭税に苦しみながらも、10人の子供を育て上げ、税も完納した夫婦を、首里国王が、誉めるべく、王宮に招待したが、この夫婦は貧しく、着物の片袖が取れていた。片袖のまま国王に拝謁したという伝承である。国王に拝謁できた喜びが踊りになっている。釈然としないが、まあ、いいとしよう。「ジッチュ」の言葉の意味には諸説ある。かけ声を表したのではないかという説が有力である。

「真栄」(マ・サカイ)という伝説上の人物を讃える踊りも奉納される。

人頭税があった時代、人が増えすぎると、他の地域に強制移住させられた。これを「道分け」(ミチ・バギ)といった。

住み慣れた地を離れて、荒地の開墾のために強制移住させられるのだから、島人たちは皆、この「道分け」を嫌がった。しかし、300年ほど前に、進んで石垣島への移住に応じた「真栄」という若者がいた。彼の開拓精神を讃えた踊りと歌が「真栄節」である。鍬を担いだ踊りが演じられる。

「腕棒」という空手の演技もある。元々は男性の演技であったが、踊りが単純なので、しばらく廃れていたが、女性の演技として復活した。女性が空手を演じるのである。

「祝い種子取」という芸能もある。これは、伝統芸能ではなく、新しく構成された芸能である。島を離れた人たちが、島に里帰りし、離島たちが協力して、島のために奉納する芸能として創り出されたものである(戦後すぐ)。

「世乞いの道歌(ミチウタ)」、「安里屋(アサトヤ)ユンタ」、「クイチャー」などいくつかの民謡が混ぜ合わされた踊りである。

元々は、竹富島から石垣島に移った人々が、石垣竹富郷友会を創り、その婦人部が竹富島の「種子取祭」に帰郷して奉納したのが始まりである。それまでは、島を離れた者は島の踊りを奉納することはなかった。これはすごいことである。

庭踊りで一番人気は「馬乗者」(ンーマ・ヌー・シャ)である。頭に先述の「マンサージ」、足には脚絆(キャハン)と草鞋(ワラジ)、腹に馬型を括り付けて「二才」たちが面白可笑しく躍る。かけ声も、笑いを誘うように工夫されている。

これは、琉球王朝時代の「京太郎」(チョンダラー)という芸能集団の名残である。彼らは、村々を渡り歩いて芸能を披露するとともに、葬儀をも引き受ける「念仏者」(ニンブチャー)であった。

いまでも、沖縄に残っている、人形芝居・念仏歌・口説・鳥刺舞・馬舞者・エイサー等々は、チョンダラーを創始者としている。

これら盛りだくさんの演技がわずか1時間、庭で、つまり、土の上で演じられるのである。演技者と観客は当然、一体となる。こうして島人たちは、互いの結びつきを強めている。

平成19年5月5日、今村仁司氏が彼方に逝ってしまった。

圧倒的な存在感のある人だった。怖ろしい人だった。

私たちは、昭和36年に大学のE1クラスで机を並べた。当時のクラス分けは第2語学で行われていた。E1は、ドイツ語クラスであった。彼がフランス思想を書くようになったとき、いつの間にフランス語をマスターしたのだと驚嘆したことを覚えている。

大学の受験勉強をほとんどせず、哲学・宗教書ばかりを読んで大学にきた私は、いささか、思想史面で自負があった。しかし、それは井の中の蛙であったことを思い知らせてくれたのが彼であった。

というよりも、入学後1か月にして私は強いノイローゼに陥った。彼のすごさの前で、いかに自分が無知であるかを自覚せざるをえなかった。彼の語る思想のすべてに新鮮さがあった。生まれて初めて天才に出会った。衝撃であった。

あらゆる学生運動のセクトが鎬(しのぎ)を削っていた頃である。ある新左翼の政治組織が分裂し、激しい論争が交わされていた。まだ忌まわしい相互のゲバルトはなかった。彼は一方の論客であった。卒業後も、経済学部の自治会である同好会は、彼を教祖のように敬っていた。

私は、いつも、白川真澄氏とクラスの自治委員を争った。白川氏の方が闘士で、私よりはるかに政治思想で先んじていたにもかかわらず、なぜか私がいつもクラス委員をしていた。

白川氏と言えば、まだ1回生でありながら、第4教室でガガーリンと握手をするほどの大物であった。

恥ずかしながら、私は白川氏から毛沢東を学んだ。私が、いまだに白川氏に頭が上がらないのは、彼が政治思想面で私の師匠であったからである。ある党を離党し、いまなお地道な活動を続けている白川氏を私は心から尊敬している。

クラスのメンバーをデモに動員すべくアジ演説をする私に対して、ニターと笑う今村氏の皮肉な眼差しを私はいつも気にしていた。「嫌な奴だな」と思いながら、真っ向から議論を吹きかけることなど私にはできなかった。

彼は、すでにそびえ立つ高山であった。私が、思想や理論を脇に置き、ひたすら現状をえぐり出すことを自らの課題にするようになったのは、ただひとえに今村氏から受けた恐怖心からである。

最近、いいだもも氏が、畢生の大著『主体性の世界遍歴』を出されたが、なんと今村氏がいいだ氏のモチーフを形成しているように思われる。

私が現在もっとも尊敬しているいいだ氏の心を今村氏が捕らえている。当然だとは思いながらも、いささか悔しかった。やはり今村は天才なのだなと納得するしかなかった。

学部・大学院を通じて、キャンパスには女性はほとんどいなかった。私など9年間を通じて、キャンパスで女子学生と話す機会についに恵まれなかった。

ところが、大学院に進んだ頃、彼がキャンパス内で、目が覚めるような、とてつもない美女と親しそうに話しながら私の前を歩いているではないか。私と目が合うと、彼は、またあの嫌なニターを浮かべ、「婚約者」だというではないか。

思想面で負け、女性面でも負けたのかと本当にショックだった。

後に奥様になるその女性は、高校の同級生で、東大を卒業後、文部省のエリート官僚としてわが大学の時計台官僚に赴任してきたという。大学院生の分際で、奥様を近くに転勤させるとは。悔しかった。その時の奥様は淡いピンクのブラウスに紫のフレアスカートを召されていた。あの時の光景がいまだに脳裏から離れない。

私たちは、出口勇蔵先生のゼミでヘーゲルの『エンチクロペディア』をひげ文字で読まされていた。

深刻な顔をして意見を述べる今村氏と、あの美女をかしずかせていた今村氏とが、どうしても重ならなかった。ただ、ヘーゲルを読むのがそれ以来楽しくなった。なぜかいまでもその理由は分からない。

彼は、マルクス主義者ではなかった。でも、マルクスを、意に反して、語らざるをえない世の中になった。嬉しかった。マルクスおよびマルクス主義者を揶揄することが流行しているこの忌まわしい思想情況に、彼が満身の力で抗議してくれていた。

ジョン・デンバーをさらに漫画ティックにした風貌であった。愛嬌のある風貌からあの鋭い論理が機関銃のごとく発射されていた。

生き急いだ今村仁司であった。疾走しすぎた。立ち止まってもよかったはずなのに。

前回、「天人」のことを書いた。前回では、「アマンチ」と表記した。しかし、別の資料を読むと、「アーマンチュ」と表記している。どちらも正しいのだろうが、沖縄方言では、「人」を「チュ」と発音するらしい。

ただし、「人」と呼ばれるとき、人一般を指してはいない。特定の身分をあらわす場合にのみ、「人」が使われる。

例えば、先ほどの「天人」がそうである。他に、「富貴人」(フヤキンチュ)、「士族」(ユカッチュ」等々である。

身分以外に「チュ」を使わないことを示すものとして人数の数え方がある。「一人」を意味するときには、「ヒトゥイ」、「二人」は「フタイ」、「三人」は「ミタイ」である。つまり、「チュ」ではなく「イ」と発音している。「人」には特別の上流階級を指す言葉に限定される。実際、琉球では、普通の人間を指すとき、「人」(チュ)は使われていないようである(間違っているかも知れないが)。

普通の人をあらわす琉球弁をいくつか拾ってみよう。

前回、説明もせずに、「マミドー」を踊って「天人」を送ったと書いた。「マミドー」と素敵な言葉である。「マ」とは「真」。文字通り、「まことの」(真の)という意味である。「ミドー」とは「女人」である。つまり、「真の女」、「立派な女」、「女の中の女」、「働き者の女」が「マミドー」である。

竹富島では、「種子取祭」の舞踏として「マミドー」が位置づけられている。真栄里(まえざと)家に、じつに働き者の女性がいて、それに感動した「小底筑登之」(こ・そこ・ちく・どぅ・ん)が振り付けを作成したと言われている。1800年以前のことである(玉城憲文『竹富島仲筋村の芸能』オリジナル企画、1976年)。作物の生長を称える歌で振り付けられている。竹富島には、いくつかの「マミドー」のバリエーションがあるが、いずれも「働き者の女性」への賛歌である。マミドーの踊りは、女性が、畑を耕し、種を播き、雑草をむしる踊りが組み込まれている。

竹富島では、「ホンジャー」の役割が重要である。ホンジャーは、奉納芸能を司る神であり、玻座間地区では、国吉家の当主の床の間に鎮座している。中筋地区では生盛家の当主の家に祀られている。

初めて種子取祭で芸能を奉納する人たちは、このホンジャーという神に「新入り」の挨拶をして、「手、足、口の誤りもなくきちんと演じられますように」と祈る。当然、国吉家の当主、生盛家の当主の家を訪問する。

「ホンジャー」の「ホン」は、「フン」の訛ったものである。「フン」とは、村よりも小さな地域を指す「組」の意味である(後述)。

「ジャー」は「イイジャー」ではなかろうかと言われている。「イイジャー」とは「父」のことである。つまり、「玻座間ホンジャー」は、「玻座間組の父」のことである。「ホンジャー」および「ホンジャーを祀る」家は、政治的な支配関係を表現する言葉ではなく、あくまでも、奉納芸能を滞りなくこなせる力を与えてくれる神様に祈る家である。

種子取祭には、「ホンジャー」という神様は必ず登場する。そのさい、国吉家や生盛家の当主が「ホンジャー」を演じることになっている。奉納劇の中で、ホンジャーは豊作を祈願し、役人に芸能を演じる許可を求め、許可を得た後は、子供たちに芸能を披露させますと言って、舞台から退場するシナリオになっている。

玻座間の種子取祭で奉納される狂言は、4つの主要なものから成り立っている。「農機具の整備」、「荒地の開墾」、「種子蒔き」、「収穫」がそれである。

「農機具の整備」をまとめた狂言は、「鍛冶工」(カザグ)である。鍛冶の親方、「鍛冶工主」(カ・ザ・グ・シュー)がまず登場し、部下の「鞴親父」(ヒ・イイ・ジャー、鞴は、現代語では「ヒ」と読み、「ふいご」のことである)と「前打」(マイ・ウチ、大槌を打つ人)を呼び出し、鍛冶を行う儀式をする。鍛冶の「飾り口」(カザン・グチ、祝詞のこと)を唱え、「フイゴ」(鞴)、「カマド」(竈)、「ツチ」(槌)、「ハサミ」(鋏)、「カネドコ」(金床)、「モクタン」(木炭)のなどの鍛冶に必要な道具の名を列挙して、それぞれに宿る神に祈る。最後に鍛冶の大神様をお招きして、よい鍛冶ができますようにと祈る。そして、鍛冶の様子が演じられる。

狂言と呼ばれるだけに、この演技に笑いが含められている。例えば、次のようなやり取りが行われる。

「凹んでいるよ」(とーみどぅらー)、「叩いてみろ」(だっちぇーり)。

「はい」(とー)、「盛り上がったよ」(ムレリッター)。

これが可笑しい。へこんでいる所を叩いたら盛り上がったというのである。本当は、凸面を平らにするのが、槌で「叩く」という行為である。ところが、この狂言では、叩いたら凸になったというのである。

農具ができると、劇中で、竹富島に鉄器が伝来した歴史的経緯が説明される。その後、豊作の歌を歌いながら、男たちの守護霊(女性)の「オナリ神」の待つ我が家への帰路を急ぐ様が演じられる。じつに、味わい深い狂言である。

「鍛冶工」の狂言が終わると、「薄崩し狂言」(ススキ・クズシ・キョンゲン)という狂言が演じられる。「フンガシャ」(組頭)とも呼ばれている狂言である。「荒地の開墾」の場面がそれである。

先に触れたが、琉球王朝時代、村は、さらに小集団の「フン」(組)に分けられていた。「フン」の代表者が「ガシャ」(頭)と呼ばれていた。それを「フンガシャ」(組頭)という。

狂言では、組頭がまず登場して、農機具が整えられたので、今度は、畑を整地すべく薄(ススキ)を除去するという内容の口上を述べる。若者を呼び出し、歌い踊りながら農作業を面白、可笑しく演じる。農作業を終えた後、その作業に参加した若者たちが、口々に、いかに自分が他人よりもよく働いたかを言いつのる。このやり取りが観衆の爆笑を誘うのである。

次に演じられるのが「種蒔き」の狂言である。

「種子蒔き狂言」は、「タニ・マイキ・キョウン・ゲン」)と発音される。「ユームチ」(世持)がそれである。

「ユームチ」とは、村の代表者を指す言葉である。狂言では、まず、この「世持」が登場し、祝詞である口上(カザングチ=飾り口)を述べる。

畑を耕し終え、恵の雨が降ってきた。そこで、まず私の畑に種を播く、その後、他の人もそれぞれの畑にも種を播くことにしようと宣言する。若者が集められ、種蒔きの歌と踊りが演じられ、農作業が終わると、「オナリ」神(くどいが、女性)の待つ我が家に帰る様の踊りが演じられる。

そして、前回で説明した「収穫」の狂言、「ユーヒキ」(世曳き)が演じられる。

素晴らし伝統文化ではないか。わずか300人程度の僧民がこの文化を守ってきたのである。

今回も、全国竹富島文化協会の各種資料を参照した。