それにしても、人口論も様変わりをしたものである。初期の人口論は、過剰人口を解消するのに、出移民と産児制限のどちらが効果的かという発想からの経験論的研究であった。そして、産児制限の方が過剰人口対策には効果があるというのが、初期の一般的な結論であった。それが、ここにきて、人口減少を止めるために移民を呼び込もうという人口論が出現することになった(人口論の系譜については、Feichitinger & Steinmann[1990])。

しかし、少なくともヨーロッパ諸国では、人口減少をそれほど気にしていない。

英国などは、公的文書で、人口増加の停止を歓迎したほどである(UK[1973])。英国では、出生率が高まり、移民依存の度合いを急速に小さくしているのである。

オランダ王室人口委員会(the Dutch Royal Commission on Population) は、「出産率低下による人口の自然増の停止は望ましいことである」とまで言い切った(Netherlands Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk[1977])。

ロシアでは、1999年新生児の数が志望者数を93万人上回った。

ドイツでは、低出生率による人口減少を補うには、年間30万人の入移民が必要であると試算されていたのに、それよりもはるかに多くの入移民があって、ドイツの人口は増加してしまった。ドイツでは、大量の入移民が国内の人種構成を大幅に変えてしまうとの議論すら出ている。人口に占める自国民の比率は、急速に低下している。

1998年、ドイツ人の自然減は15万4,000人であった。しかし、外国生まれの母親が生んだ新生児は8万6,000人であった。その上に、30万人を超える入移民があったのである(Coleman D. A.[2001], p. 5)。

ドイツで生じた問題は、かなり以前からEU委員会では危惧されていた。EUでは、補充移民で人口構成を調整することの危険性がつとに意識されていた。

通常、入移民の出生率は、移民先の国民のそれよりも高い。それゆえに、補充移民受け入れ国では人種構成が激変する。移民の数の方が受け入れ国民よりも大きくなる可能性がある(Colman, D. A.[1994])。しかも、移民の出生率は、移民が出てきた母国の出生率をも上回るのである(Steinmann & Jäger[1997])。

米国では、2050年には、ヒスパニックではない白人は、現在の多数派から転落するであろうとの公式推計が出されている(US Bureau of the Census[1992])。

ただし、入移民が、移民先の人口構成に大きな影響を与えることはないだろうとの、上記とは正反対の展望も出されている。

これは、流入する移民の年齢が、移民先の年齢構成を変えるほどの若さではなく、移民先の中位年齢よりもほんの10歳程度若いだけであることを重視する立場である。それに、持続的な大規模移民はなく、アトランダムな移民であったことによる。

しかも、移民が低出生率の国に流入したところで、移民自体の出生率が早期に現地に適応してしまうという統計結果すら出されている(Coleman D. A.[2001], pp. 7-8)。

重要なことは、依然として、人口高齢化が不可避であるという事実である。20世紀後半、先進諸国は、人口の年齢構成で異例の好条件に恵まれていた。

生産年齢人口が扶養しなければならない幼年者数も高齢者数も少なかったからである。しかし、その好条件も、20世紀末から急速に失われることになった。人口構成が変化する過渡期の初期には、年少者の扶養負担が増え、その後に老年の扶養負担が増えた。第3世界も出生率低下がすでに始まっているので、21世紀半ばには先進国と同じ悩みをもつことになるだろう。

19世紀初頭、1家族当たりの子供の数は5~6人であったが、いまでは2人ないしはそれ以下にまで減少している。平均寿命(expectation of life)は35歳から75歳にまで伸びている(Coleman D. A.[2001], p. 5)。

最近の先進諸国では、新生児の98%が50歳まで生きると計測されている。これは人口の平均年齢(average age of the population)を超えている。また、死亡率も年間1~2%の比率で低下し続けている。出生率と死亡率の低下が人口の高齢化を加速させるのは不可避である(Kannisto et al[1994])。

高齢化社会をもたらす要因のうち、死亡率の低下の方が出生率の低下よりも大きなものであるという研究がある。以前よりも晩婚傾向があり、高齢出産の比率が増えているために、出生率の低下が高齢化社会をもたらす影響は、一般に信じられているほどには大きくはない。出生率の一時的な大きな低下は、過去、幾たびも見られたが、早期に回復し、持続的な低下傾向があっても、その比率は緩やかである。それに対して、死亡率の低下は持続的に大きなものである(Calot & Sardon[1999])。

人口構成には、一種の惰性がある。出生率が死亡率を下回った最初の年からほぼ60年後に、出生率が死亡率を上回るようになるという傾向がある(Coleman D. A.[2001], p. 6)。

こうした人口減少過程の中で、まず出生率の低下が効いてくる。そして、出生率の低下が緩和された後も、死亡率の低下効果が持続的に効いてくる。

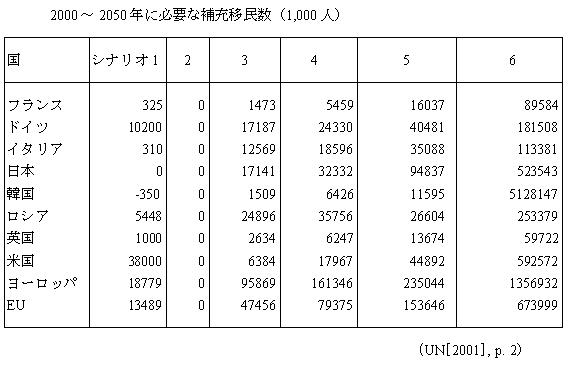

結局、人口構成を以前の有利な状態に戻すには、高い出生率を実現しなければならないが、これが実現したとしても、実効が生じるには20年間はかかる。しかし、それも人口爆発という負の側面をも生み出してしまう。つまり、人口論的には、解決策などないのである。移民で人口構成を維持するという政策を採用してしまえば、もとからの国民は少数者になり、移民のみがはびこる社会になってしまうだろう。国民のアイデンティなどすっ飛んでしまうだろう(Coleman D. A.[2001], p. 8)。実際には生じないであろうが、理論上は、人口の年齢構成を維持するために必要とされる補充移民の数は、天文学的な数値になるという研究が、国連報告が出されるよりずっと以前にあったのである(Lesthaeghe et al[1988]。)

結局、人口論的に問題を解決することは不可能であるとの結論を出さざるをえない。人口減少という事実に社会体制を適合させるしかないのである。人口構成からくる社会的な困難さは、人口論的ではなく、口論的に解決されなければならない。

1つは、生産人口を現実的に増やすことである。たとえば、英国では人口論的な生産年齢人口のうち、実際に働いているのは78%にすぎない。引退が早期に行われる、大学進学率が高い、等々の理由からである。つまり、人口論的には年金受給者を支える納税者は、年金受給者1人に対して4.1人であるが、現実には3.2人にすぎない。しかも、15歳以上の働いていない人数は、働いている人数の1.67倍もある。そして、この数は、傾向的にますます大きくなる。これをまず下げなければならない。

子育て中の女性が育児と勤務とを両立させているスカンディナビア諸国のような施策を講じることも重要である。EU内では、オランダの労働参加率がもっとも高いが、この水準にEU諸国が達すれば、それだけで労働者数は大幅に増える。男性の労働力化率を1971年の水準にまで戻し、女性の労働力化も65歳にまで延長させる。こうしたことによって、生産者数を84%にまで増やすことができるし、15歳以上で働いていない人数の、働いている人に対する比率を1.54に下げることができる(ただし、2050年、Coleman「2000], Table10)。

兎にも角にも、労働意欲を高め、働ける環境を改善することである。陳腐すぎる処方箋ではあれ、これ以外には解決策はない。