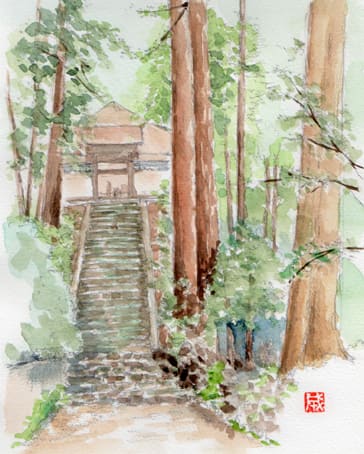

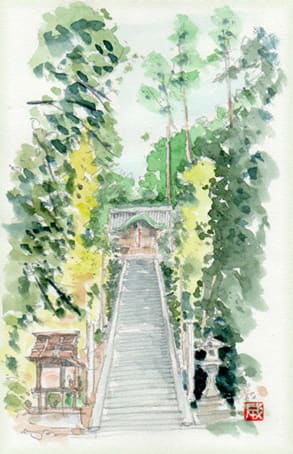

来迎寺山門/F3

周りは木がうっそうと茂り暗い石段の上にある。

奈良時代に行基が開基したともいわれるが、摂津の多田源氏一族が草庵を結んだのが事実上の創建となるようで、この寺は多田来迎寺ともよばれています。

現在の本堂は1629(寛永6)年の再建といわれる。本堂内の木造善導大師坐像は、国重文であります。

周りは木がうっそうと茂り暗い石段の上にある。

奈良時代に行基が開基したともいわれるが、摂津の多田源氏一族が草庵を結んだのが事実上の創建となるようで、この寺は多田来迎寺ともよばれています。

現在の本堂は1629(寛永6)年の再建といわれる。本堂内の木造善導大師坐像は、国重文であります。

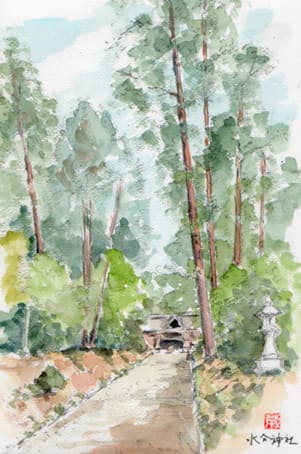

都祁山口神社/F3

正倉院文書や延喜式に記されている古社で、官幣大社に列せられていた由緒ある神社でです。ここは水分大明神が降臨したところと伝えられていわくらいるが、古代、山の霊を祀った岩座の跡とおもわれる。山口神社は都祁氏の氏神として崇敬され、都祁氏は代々神主を兼ねていました。

正倉院文書や延喜式に記されている古社で、官幣大社に列せられていた由緒ある神社でです。ここは水分大明神が降臨したところと伝えられていわくらいるが、古代、山の霊を祀った岩座の跡とおもわれる。山口神社は都祁氏の氏神として崇敬され、都祁氏は代々神主を兼ねていました。

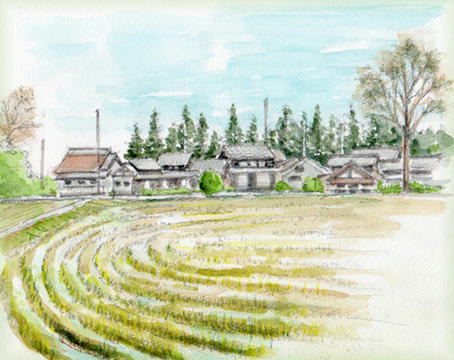

都祁

都祁は私が子供の頃は、東山中の山の中といった感覚でしたが今は奈良市に編入され名阪道も通り、様変わりですが、多くの神社があり、「神さぶる都祁の地」でしす。

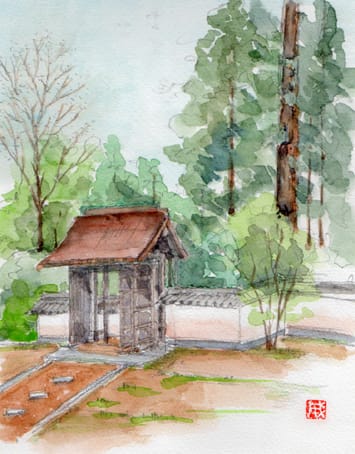

氷室神社/F3

社伝によると5世紀前半允恭天皇の時代の創祀といわれています。この地は標高500メートルぐらい、冬の氷を氷室に保存し夏になるとそれを朝廷に献上していました。皇室の崇敬がことのほか厚かった氷室神社は、氷に関する一切の守護神として祀られることとなりました。

古代の氷の用途としては、飲食のほか皇室の殯などの際の死体の保存用に使われたといいます。

都祁は私が子供の頃は、東山中の山の中といった感覚でしたが今は奈良市に編入され名阪道も通り、様変わりですが、多くの神社があり、「神さぶる都祁の地」でしす。

氷室神社/F3

社伝によると5世紀前半允恭天皇の時代の創祀といわれています。この地は標高500メートルぐらい、冬の氷を氷室に保存し夏になるとそれを朝廷に献上していました。皇室の崇敬がことのほか厚かった氷室神社は、氷に関する一切の守護神として祀られることとなりました。

古代の氷の用途としては、飲食のほか皇室の殯などの際の死体の保存用に使われたといいます。

和邇下神社/F3

このあたりは、古代豪族和爾氏の本拠地、また和爾氏の支族、万葉歌人の柿本人麻呂が住んだと伝えられており、和爾下神社の入り口に万葉歌塚があります。

さし鍋に 湯沸かせ子ども 檪津の

檜橋より来む 狐に浴むさむ

このあたりは、古代豪族和爾氏の本拠地、また和爾氏の支族、万葉歌人の柿本人麻呂が住んだと伝えられており、和爾下神社の入り口に万葉歌塚があります。

さし鍋に 湯沸かせ子ども 檪津の

檜橋より来む 狐に浴むさむ

在原神社/F3

明治の廃仏殿釈によって廃寺となった在原寺の位置に、在原神社があります。和歌の名人で美男子「伊勢物語」の作者在原業平と、その父阿保親王が祀られています。境内に句碑があります。

鶯を 魂にねむるか 嬌柳 芭蕉

明治の廃仏殿釈によって廃寺となった在原寺の位置に、在原神社があります。和歌の名人で美男子「伊勢物語」の作者在原業平と、その父阿保親王が祀られています。境内に句碑があります。

鶯を 魂にねむるか 嬌柳 芭蕉

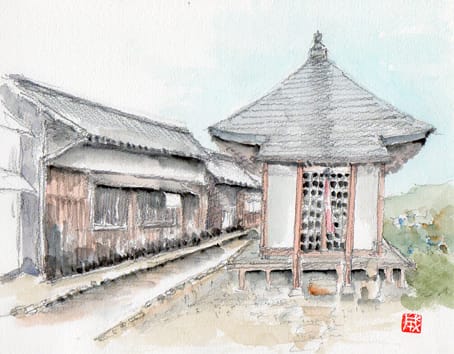

かぼちゃ薬師堂/F3

古来からの言い伝えから鎌倉時代中期の創建と考えられています。荒廃していましたが、平成十一年に今日の新しい堂宇が復興しました。古い民家の間に不自然なように感じますが年がたてば同化するのでしょう。

好物のかぼちゃの初なりを供えると目や耳の病を治してもらえるといいます。

古来からの言い伝えから鎌倉時代中期の創建と考えられています。荒廃していましたが、平成十一年に今日の新しい堂宇が復興しました。古い民家の間に不自然なように感じますが年がたてば同化するのでしょう。

好物のかぼちゃの初なりを供えると目や耳の病を治してもらえるといいます。

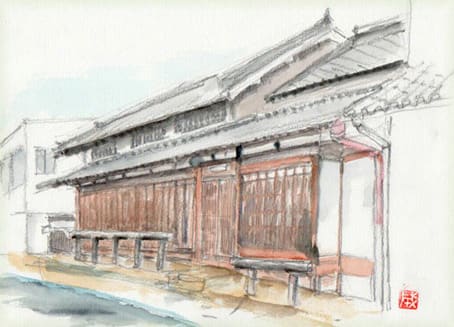

櫟本馬繋ぎの家/F3

奈良と飛鳥を結ぶ上街道に沿ったここは、東大寺領櫟本庄として、江戸時代まで,東大寺を領主として発展してきました。

交通の要衝であったことから,中世から市が立ち,市場町として、商業が盛んになり、ここ「馬出」の町並みが生まれました。

戦後しばらくまでは大和盆地の東の大和高原の薪炭をウマに乗せてこの地までくだり、帰りは食料品や日用品を乗せて帰りました。運搬用のウマがつながれた「馬つなぎ」の遺構が残っている家もあります。

奈良と飛鳥を結ぶ上街道に沿ったここは、東大寺領櫟本庄として、江戸時代まで,東大寺を領主として発展してきました。

交通の要衝であったことから,中世から市が立ち,市場町として、商業が盛んになり、ここ「馬出」の町並みが生まれました。

戦後しばらくまでは大和盆地の東の大和高原の薪炭をウマに乗せてこの地までくだり、帰りは食料品や日用品を乗せて帰りました。運搬用のウマがつながれた「馬つなぎ」の遺構が残っている家もあります。

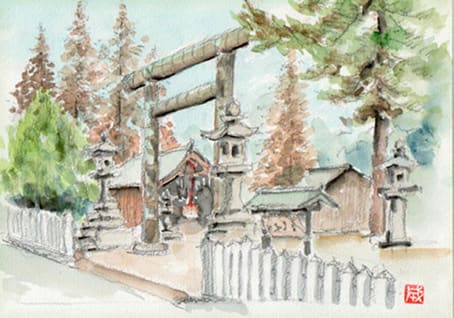

楢神社/F3

上ツ道に沿い銅製の鳥居があり、石垣でかこまれています。

子どもが生まれないと、この神杜へ願をかけ、子どもが弱いと捨子にしたことにして氏子になる、そのときは“楢”“奈良”の文字を一部いただいて名前をつける習わしがあるそうです。

銅の鳥居といえば、吉野山のも有名です

上ツ道に沿い銅製の鳥居があり、石垣でかこまれています。

子どもが生まれないと、この神杜へ願をかけ、子どもが弱いと捨子にしたことにして氏子になる、そのときは“楢”“奈良”の文字を一部いただいて名前をつける習わしがあるそうです。

銅の鳥居といえば、吉野山のも有名です