今月は東海道の宿場町に残る食文化を調査しています。江戸時代の東海道の食レポといったら、やっぱり弥次さん喜多さんの『東海道中膝栗毛』。岩波現代文庫から出ている劇作家伊馬春部さんの現代語訳を参考書代わりに通読中で、藤枝宿で御馳走詐欺に遭ったエピソードに爆笑しました。

まず岡部~藤枝間の書き出しがこちら。

名にしおう遠州灘は波もたいらかで、街道の並松も枝も鳴らさず、往来の旅人はたがいに道をゆずりあい、泰平の世を謳歌している。荷馬引く馬士(まご)の小室節のどかに流れ、宿場人足はその縄張りを争わない。雲助輩も駄賃を強請らずして盲目もひとりで歩き、女どうしのかよわき旅路や、お伊勢参りの子どもにいたるまで、強盗人さらいの憂き目にあわず、かかるありがたい御聖代にこそ、東西に走り南北に遊行する。漂泊のたのしみはなんとも言えぬものがある。

素晴らしい書き出しですね。東海道のプロモーションビデオみたいに当時の旅人の様子が浮かび上がってきます。今の国道1号線やバイパスが何と味気のない道でしょう…。

藤枝宿で御馳走詐欺に遭ったところを意訳すると、

○宿場の入口で風呂敷包みを肩に結んだ田舎親仁に出合い、馬が跳ねた拍子に喜多さんとぶつかって、喜多さんは水たまり(馬の小便だまり)に転ぶ。

○ブチ切れた喜多さんが親仁に田舎モンが!と罵詈雑言を浴びせ、親仁も「そこまで言われる筋合いはない」と口論になったところで弥次さんがなだめる。

○町はずれの茶屋で親仁と再会。親仁は無礼を詫び、茶屋で酒を一杯振る舞いたいと申し出る。先を急ぐからと断るが、否応なしに店の奥に通されてついつい御馳走に。

○酒の共に「たたみ鰯のせんば煮」「かぼちゃの胡麻汁」「さつまいもの和え物」「伊勢海老」「刺身」「たまごふわふわ」等々、親仁に悪いなあ~と言いつつ手当たり次第食ってしまう2人。

○親仁が便所に立った隙に、喜多さんは弥次さんに「おいらがあの親仁をいじめてやったおかげでおめえまでゴチになれたんだ、おめえの食い分はおれに払えよ」と図々しい指示。酒もありったけ吞んじまおうと茶碗に注いでグビグビ。

○親仁がなかなか便所から戻ってこない。女中に「親仁は勘定を済ませて行ったか?」と訊くと、「いいえまだです」と。「一杯くったか!」と血相変えた喜多さんが外に飛び出すが親仁は行方知れず。

○弥次さんは「てめえに意趣返ししたのだわな。うまいこと謀らみやがった」と感心し、「御馳走とおもひの外の始末にて腹もふくれた頬もふくれた」と一首詠む。

ここに登場する御馳走のサンプルが、藤枝市下青島の『千貫堤・瀬戸染飯伝承館』に再現されていると知って、さっそく行ってきました。

ガラス越しでの撮影で見えづらいと思いますが、今のちょっとした料亭なんかで頼んだら結構な値段になりますよね。

私が注目したのは「たまごふわふわ」。これって袋井宿の名物だと思っていましたが、よくよく調べてみると卵料理の原型みたいなもので、昔は支配階級の饗応料理だったのが江戸時代には一般にも食べられていたそう。1813年頃の大阪の豪商の旅日記で、袋井宿で朝食に出てきたという記述を袋井市観光協会が見つけ、袋井の新名物にしたんですね。今ではゆるキャラまで作って地域全体で盛り上げています。

江戸最大のベストセラー東海道中膝栗毛(1803~09年出版)にこれだけしっかり描かれていたのに藤枝市観光協会は「うちには瀬戸の染飯があるから」とスルーしちゃったのかな?

同館は藤枝市指定史跡・千貫堤を活用し、江戸時代の名物・瀬戸の染飯を伝える目的で平成21年に開館。千貫堤とは再三氾濫した大井川の防波堤として、寛永12年(1635)に田中藩主水野忠善によって築かれた堤防で、一千貫(約1億円)の経費がかかったため、その名が付けられたそうな。

染飯は瀬戸村の名物で、強飯をクチナシの実で黄色く染めてすり潰し、小判形に薄く延ばして乾かしたもの。クチナシの実には消炎・解熱・鎮痛・利尿等の薬効があって旅の携帯食としても人気だったそう。今はどうかといえば、袋井のたまごふわふわは地域の食堂や居酒屋で地元B級グルメとして積極的にアピールしているのに比べ、藤枝で染飯を定番メニューにしている店はとんと見かけません。伝承館と銘打つぐらいだから買って帰れるのかと思いきや、ウォーキングイベントのときにたま~に作るぐらいだとか。館員さんに思わず、「ここに食堂を併設するとか持ち帰り用に売るとか、もっとアピールしてくださいよー」と言わずにいられませんでした。

同館には上青島~下青島を貫く旧東海道の歴史が写真展示で紹介されていました。千貫堤は、①瀬戸山~八幡山を結ぶ全長270m、②藤五郎山と本宮山を結ぶ全長150m、③本宮山と八幡山を結ぶ全長110mで構成されていましたが、明治以降、東海道線の敷設や田畑開墾、戦後の宅地化で大部分が消滅し、伝承館が立つ約65m幅30mの部分のみ残っています。瀬戸山と藤五郎山はすっぽり削られ、東名高速道路の建設現場で主にのり面に使われたそうです。

千貫堤・瀬戸染飯伝承館パンフレットより

千貫堤・瀬戸染飯伝承館パンフレットより

弥次喜多さんは左端の「瀬戸の立場」と記された繁華街で御馳走詐欺に遭ったようです。さらに西へ進むと青島酒造があって、蔵が立つT字路を右に折れ、国道1号線をまたぐと「岩田神社」に突き当たります。

岩田神社は西暦646年の創建。藤原鎌足が蘇我入鹿を誅抜した大化の改新の際、諸国平定鎮護のため、伊勢神宮の御分霊を勧請して建てられた神社です。江戸時代には3代将軍家光から3石5斗と竹山林を社領とする朱印状が与えられ、14代家茂の代まで続いたそう。伊勢参りの人々が大井川の川留めに遭った際、この神社に代参し帰郷したといわれ、無事、伊勢参宮を果たした人は、この神社にもお詣りしなければ「片参り」と言われたそうな。弥次喜多さんはお参りしなかったのかなあ・・・。

青島酒造はちょうど岩田神社の参道に位置し、今でも初詣では青島酒造の酒粕の甘酒が振る舞われます。家系図や創業時の史料を預けてあった菩提寺が焼失の憂き目に遭い、昔のことはほとんどわからないそうですが、おそらく元禄期の創業のよう。岩田神社の門前蔵として地域に欠かせない存在だったと思います。

元日も休まず酒造りを行う青島さんたちは、日中、時間を見て初詣に行かれます。こちらは以前、元日酒造に密着したときの写真です。

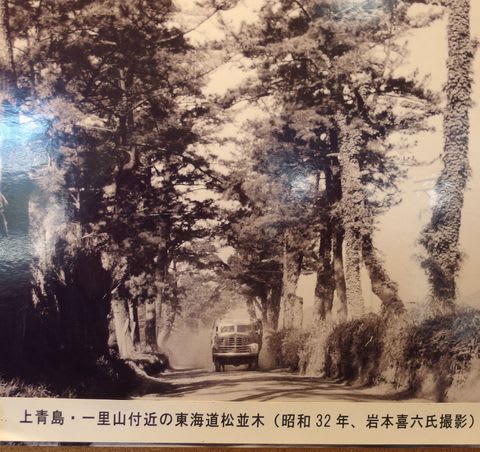

青島酒造からさらに西へ進むと、一里塚跡があります。千貫堤・瀬戸染飯伝承館には昭和32年頃の一里塚付近の写真が展示してありました。こんな街道の一角に青島酒造があったんだと思うと、300年近く酒造の灯を守り続けている青島家の存在意義は途方もなく尊い、と実感します。

さらに同館には「新幹線誕生の町」という興味深い写真が。

1959年(昭和34年)7月31日16時07分30秒、瀬戸踏切付近で特急こだまが時速163㎞という当時の世界最高速度を記録しました。東海道新幹線の開業を前に、大井川鉄橋~藤枝駅区間で高速度試験を行っていたのです。志太平野がほぼフラットな土地で、東海道線も、ある程度の距離をほぼ直線で敷設できたからのようです。これはこれで、日本の鉄道史に遺る偉業ですよね。

弥次喜多さんの時代には遊行や漂泊の愉しみを謳歌できた東海道。道の主役が人から鉄道、モータリゼーション、新幹線へと移り変わり、〈時短〉の替わりに得たものが本当の豊かさと言えるのか、東海道中膝栗毛を改めて読み返してみて、ちょっぴり考えちゃいました。「この町は、新幹線開通に多大な功績を残しても、新幹線が素通りしてしまって、宿場町の伝統や資産を活かす機会を失ってしまったのでは…」と。

実は私がこの地域にこだわる理由は、お酒がらみでもう一つあります。

白隠禅師のお弟子さんで、白隠亡き後、松蔭寺の住職を継いだ遂翁元慮和尚。この方、お酒が大好きで、松蔭寺を継ぐとき、本当は自分の号を「酔翁」にしたかったそうですが、大本山妙心寺から「やめとけ」と言われたとか(笑)。白隠さんのもとで修行していた頃は、坐禅もしなければお経も読まず、葦原の西青島というところに庵を構え、夜中にこっそり参禅していたという風変わりな和尚さんだったそうです。

この葦原の西青島というのが、どうやら藤枝市上青島のことらしく、「(青島酒造のある)藤枝から(高嶋酒造のある)沼津の原まで歩いて通ってたのか!」とビックリしちゃいました。白隠さんが自分の後継者と認めた非凡な人物だったわけで、上青島のどの辺に庵があったのか、なぜ上青島に庵を結んだのか、探求してみたいと思っています。遂翁の名は白隠さんのお弟子さんたちのエピソードをまとめた『荊刺叢談』という古書にしか残っていないようですが、原も上青島も古い宿場町ですから古いお宅に何かしら残っていないかな。こういう調査をネチネチやるのがローカルライターの矜持かな、なんて思ったりして。

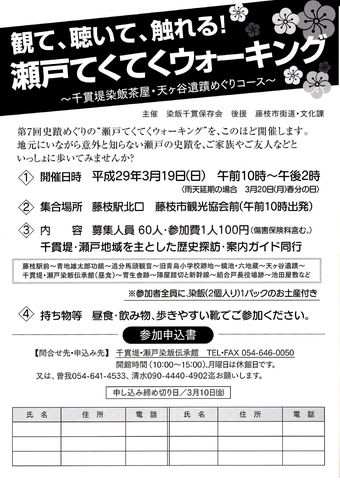

伝承館の館員さんから、来る3月19日にこの一帯を廻るウォーキングイベントのお誘いをいただきました。まずはしっかりよく歩いてみて、道の魅力とは何かを体感しようと思います。興味のある方は是非ご一緒しませんか。(以下へお申込み下さい)。