今日は白井市主催の「放射線と安心・安全講演会」に参加。

南相馬市で事故直後、早い時期から診療活動をしてきた坪倉正治医師。

以前から、朝日新聞アピタルの「内部被曝通信 福島・浜通りから」を時々読んでいたので、市外からだが、参加させていただいた。

坪倉医師はまだ31歳。

南相馬市立総合病院へは2年前、事故直後から入ったと聞き、自身の被ばくも覚悟の上だったろうと想像できる。

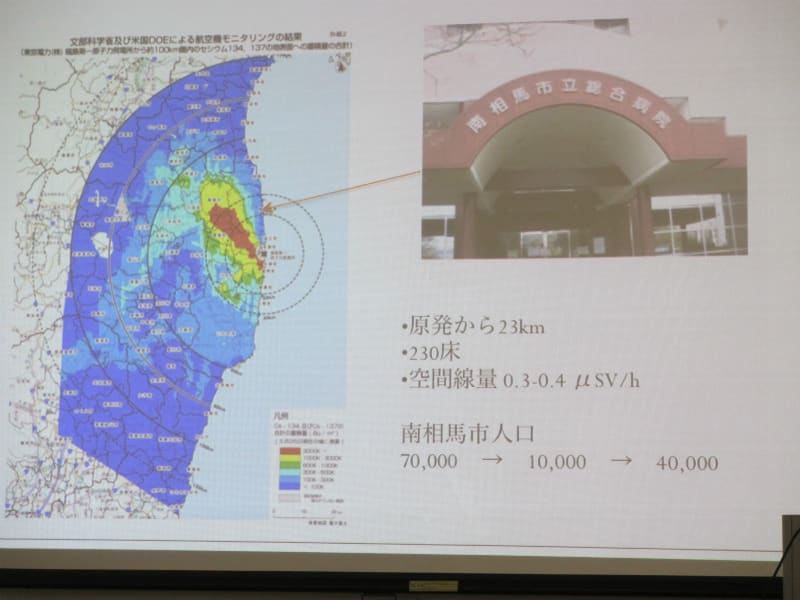

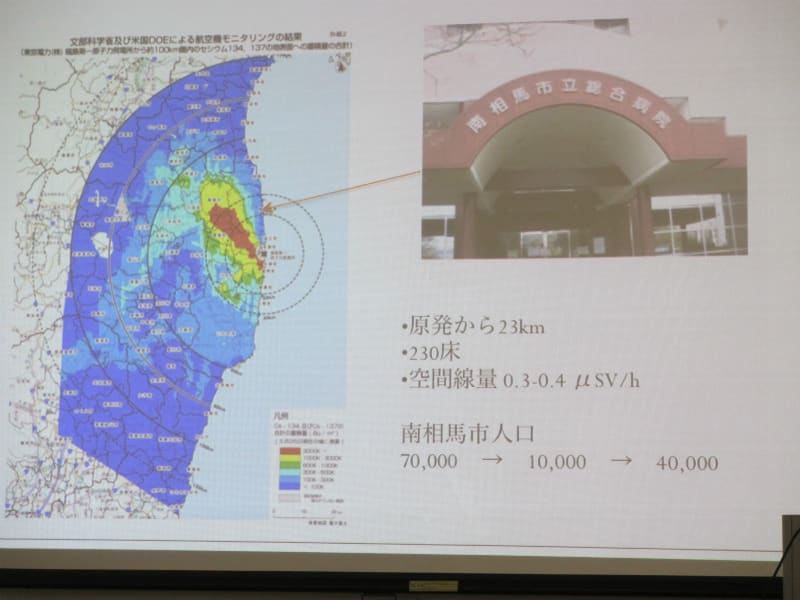

南相馬市立総合病院は原発から23㎞ 南側20kmにJビレッジがあり、海沿いの平地の放射線量は毎時0.3~0.4マイクロシーベルト位から、山側へ行くと1.5~2マイクロシーベルトと高くなる。

原発事故でどれぐらい放射能が増えたか調べる必要があると原発に機器の貸し出しを頼んだがすべて断られた。

5月ごろ、女川原発で院長たちがホールボディカウンター(WBC)で測ると、なんと体全体で3000ベクレルも出た。

病院内でも、レントゲンフィルムが感光するほどの汚染状態で、

↓

やっと島根県のウラン鉱山から拝借できたのが、2011年7月。

その時はもう、ヨウ素の痕跡はなかった。

2011年9月になってやっと、福島原発のオフサイトセンターからWBCが地震で壊れたのを直してやってきた。

南相馬市立病院で初期被ばくの検査の1/3をやってきた。

今年5月までで5万件の検査しかできていない。

ウクライナでは事故直後1年間で13万人検査していたことを考えると、あまりにも少なすぎる。

===あの頃、早く検査してほしいと、親たちは国にも掛け合っていたが、山下俊一福島県立医大副学長はなかなか始めなかったし、データも本人に渡さないということだった。

あの時期に南相馬市でWBC検査を始め、本人に情報を提供し、内部被ばく量と食物の摂り方の注意点を示し情報発信してくれていたので、私も議会質問に利用させていただいた。===

検出限界値 1kgあたり0~5ベクレル。

放射性物質は尿で体外排出されるので(生物学的半減期)

6歳 1か月で半分

10歳 2か月弱で半分

流通品の検査体制も整ってきたので、

値が下がっていない子供はいないが、値の上がっている大人はいる、ということで、本人がどんな食生活をしているかが現れてくる。

出荷制限かかっているのを食べ続けているととんでもなく高くなる例

中通り在住 男性

浪江町から原木を持ってきてシイタケ栽培し14万2132ベクレル/kg

妻も大きく被ばくしていた。

同じく 男性

旧警戒区域でイノシシにぶつかったので1頭を食べていた。

イノシシはミミズを食べるので高い。

福島の問題点を問われて

避難したい人に対するケアが少なすぎる。

放射能被ばくは大丈夫と言ってほっとくことは問題。

また、

子どもの間では、ガラスバッチ狩りのようなことも起こっている。

心配しすぎるか、無視するかではなく、継続して測定し、問題があれば検査をする必要がある。

ベラルーシ、ウクライナでも事故の風化が印象的だった。

風化しているからこそ継続した検査が必要と考えた。

===最後まで聞いて、

放射能とガンの関係のみを取り上げているが、どうだろうか???

低線量被ばくの影響については一切言及がなかったのも???

循環器系への影響もあるし、持病の悪化も関係するというのだが・・・・

心筋梗塞も多いと聞いている。

「バンダジェフスキー博士は1㎏あたり40ベクレルで心臓や循環器に影響が出る。」と言っているし、

「『暮らしと生活の安全』のウクライナ調査で小若編集長は、一日10ベクレル摂取し続けると、足が痛かったり頭痛がしたり、心臓が痛かったりと多くの子どもたちが不調を訴えているが、汚染されていない食品を摂り、保養すると放射能が抜けて元気になった。」と書いている。

極めつけは、甲状腺検査。

「甲状腺検査をやめた方がいいという医者が多い。

甲状腺検査のために針を刺す弊害が多いという話がある

何でもかんでも検査するのがいいとは思わない。」と言及された時は・・・

あれれれれれ、

なんだかなあ。

東大で研究していれば、本人の意思と関係なくムラの意思が大きく影響するわけで、

甲状腺検査なんかいらない、というとんでもない価値観の中で、

継続したWBC検査を続けていくべきと声を上げ続ける坪倉医師を応援をしたい。

あの時期に初期被ばくの調査を行い、情報を発信し、後年何かあった時の証拠を残してくれた功績は大きいと思う。

何といっても、食べ物による内部被ばく量の違いを実地に検証しながら発信し続けてくれたことに感謝している。

そして、講演では言えないような現実があるだろう。

まだまだ若い31歳。

息子よりも若い彼が、患者に寄り添った医師に成長してくれることを願って、応援していこう。

南相馬市で事故直後、早い時期から診療活動をしてきた坪倉正治医師。

以前から、朝日新聞アピタルの「内部被曝通信 福島・浜通りから」を時々読んでいたので、市外からだが、参加させていただいた。

坪倉医師はまだ31歳。

南相馬市立総合病院へは2年前、事故直後から入ったと聞き、自身の被ばくも覚悟の上だったろうと想像できる。

南相馬市立総合病院は原発から23㎞ 南側20kmにJビレッジがあり、海沿いの平地の放射線量は毎時0.3~0.4マイクロシーベルト位から、山側へ行くと1.5~2マイクロシーベルトと高くなる。

原発事故でどれぐらい放射能が増えたか調べる必要があると原発に機器の貸し出しを頼んだがすべて断られた。

5月ごろ、女川原発で院長たちがホールボディカウンター(WBC)で測ると、なんと体全体で3000ベクレルも出た。

病院内でも、レントゲンフィルムが感光するほどの汚染状態で、

↓

やっと島根県のウラン鉱山から拝借できたのが、2011年7月。

その時はもう、ヨウ素の痕跡はなかった。

2011年9月になってやっと、福島原発のオフサイトセンターからWBCが地震で壊れたのを直してやってきた。

南相馬市立病院で初期被ばくの検査の1/3をやってきた。

今年5月までで5万件の検査しかできていない。

ウクライナでは事故直後1年間で13万人検査していたことを考えると、あまりにも少なすぎる。

===あの頃、早く検査してほしいと、親たちは国にも掛け合っていたが、山下俊一福島県立医大副学長はなかなか始めなかったし、データも本人に渡さないということだった。

あの時期に南相馬市でWBC検査を始め、本人に情報を提供し、内部被ばく量と食物の摂り方の注意点を示し情報発信してくれていたので、私も議会質問に利用させていただいた。===

検出限界値 1kgあたり0~5ベクレル。

放射性物質は尿で体外排出されるので(生物学的半減期)

6歳 1か月で半分

10歳 2か月弱で半分

流通品の検査体制も整ってきたので、

値が下がっていない子供はいないが、値の上がっている大人はいる、ということで、本人がどんな食生活をしているかが現れてくる。

出荷制限かかっているのを食べ続けているととんでもなく高くなる例

中通り在住 男性

浪江町から原木を持ってきてシイタケ栽培し14万2132ベクレル/kg

妻も大きく被ばくしていた。

同じく 男性

旧警戒区域でイノシシにぶつかったので1頭を食べていた。

イノシシはミミズを食べるので高い。

福島の問題点を問われて

避難したい人に対するケアが少なすぎる。

放射能被ばくは大丈夫と言ってほっとくことは問題。

また、

子どもの間では、ガラスバッチ狩りのようなことも起こっている。

心配しすぎるか、無視するかではなく、継続して測定し、問題があれば検査をする必要がある。

ベラルーシ、ウクライナでも事故の風化が印象的だった。

風化しているからこそ継続した検査が必要と考えた。

===最後まで聞いて、

放射能とガンの関係のみを取り上げているが、どうだろうか???

低線量被ばくの影響については一切言及がなかったのも???

循環器系への影響もあるし、持病の悪化も関係するというのだが・・・・

心筋梗塞も多いと聞いている。

「バンダジェフスキー博士は1㎏あたり40ベクレルで心臓や循環器に影響が出る。」と言っているし、

「『暮らしと生活の安全』のウクライナ調査で小若編集長は、一日10ベクレル摂取し続けると、足が痛かったり頭痛がしたり、心臓が痛かったりと多くの子どもたちが不調を訴えているが、汚染されていない食品を摂り、保養すると放射能が抜けて元気になった。」と書いている。

極めつけは、甲状腺検査。

「甲状腺検査をやめた方がいいという医者が多い。

甲状腺検査のために針を刺す弊害が多いという話がある

何でもかんでも検査するのがいいとは思わない。」と言及された時は・・・

あれれれれれ、

なんだかなあ。

東大で研究していれば、本人の意思と関係なくムラの意思が大きく影響するわけで、

甲状腺検査なんかいらない、というとんでもない価値観の中で、

継続したWBC検査を続けていくべきと声を上げ続ける坪倉医師を応援をしたい。

あの時期に初期被ばくの調査を行い、情報を発信し、後年何かあった時の証拠を残してくれた功績は大きいと思う。

何といっても、食べ物による内部被ばく量の違いを実地に検証しながら発信し続けてくれたことに感謝している。

そして、講演では言えないような現実があるだろう。

まだまだ若い31歳。

息子よりも若い彼が、患者に寄り添った医師に成長してくれることを願って、応援していこう。