初めて作編曲した楽曲にプロフェッショナルである講師陣に講評を頂く。

講師陣は音楽美学講座コーディネーターの岸野雄一氏、

録音技術科の主任講師である高山博氏。都合で来られなかった

録音技術科講師の横川理彦氏はCDにて全員分の講評を

録音してくださっていてデジタル媒体にて参加。

制作に参加した希望者のみ、ということで

参加人数の半分ほどだろうか。この日は雷で

山手線がストップした。時間10分送れで着いたところに

曲の順番で講評が始まるため私の曲からスタート。

初めて大勢の前で聴くという心の準備をする暇なく

曲がスタート、暑さの汗が冷汗に変わる…と思いきや

いざ曲がかかればそれは(クオリティはどうあれ)

曲は作品として独立していて当然のことながら

私の感情とは何の関係もなくそれは流れて講評される。

同様に、講評の良し悪しとも関係なく

意外な感情だったけれど、そのことは爽快だった。

曲が終わる。まずは岸野さんから講評を頂く。

開口一番に「この曲、僕は好きなんだけど」と

おっしゃってくださる、今だから書けるけれど

この曲を提出した去年の10月の講義のあと、

岸野さんがつかつかと私のほうに歩いてきて

「曲、聴いた。良かったよ。

バカラックやルグランのテイストもあったし」と言って下さった。

(どれくらいのテイストかは、突っ込まないとして・笑)

仕事の後に卒業制作にくる勤労生徒への労いの心遣いも

感じながらも、この言葉がどんなに私に勇気をくれた事だろう。

明かりが無くて見えなかった道を照らされたようだった。

曲名は

「Lighten」

意味は文字通り「軽さ」の意味合いと共に

照らす、明るくする(なる)、光る、晴れる、

(顔を)晴れ晴れとさせる、(色を)淡く(明るく)する、

などの意味がある。当時も今も重いことだらけの私の日々は

軽さや明るさ、そして音楽の存在こそが必要だった。

(どんな生活をしていようとその人にとっての人生が

重いか軽いかなんて事は他人には説明不可能なことだけど)

そういえば私は晴れ女だ。晴れとか光に縁がある。

とはいえ、この日は強烈な雷が鳴っていて

山手線がストップしたわけだけれど

実はLightenという言葉にはもう一つ意味があって

It lightensとすれば「稲光がする」という意味にもなるのだった。

とはいえ、(←二度目)

曲を作る時点ではテーマはなく

理論的というより感覚的に作った。

そんなこんなの偶然も織り交ぜつつ、

講評については他の生徒さんたちの作品のものを含め

箇条書きにします。

参加しなければわからなかったことが山ほどあって

こんな積み重ねは確かに必要なのだ。

・初めから作りこもうとせずこういう曲を10曲作るように

・低音部をもっと削ったほうがいい

(バスドラとベースがかぶっている)

・音色の傾向がかぶっている

・主旋律と伴奏の音色の使い方が効果的でない部分がある

(今回の伴奏の音色に対して現在使われている

ピチカートの音色は主旋律としてあまり効果的ではないという事)

・1小節ごとにメロディーが完結してしまっている。

コードのほうにメロディーがひきずられているため

もっと全体を通した構成感をもって作るべし

・中盤の3拍のブレイクなどは良いので

思い切りやってもよい

・踊りたくなるようなリズムを作る

・表現者として「おれはこうだ」と言い切る

強くものを言う必要性

・モノリバーブをもって使ったほうがいい

・ボサノバ(ジョビンなど)「近い音」を使っている

・こんなふうに「出来ちゃいました」というよりも

「全てわざとやりました」のほうがかっこいい

・(私が使った)ドラムセットはセット感が強すぎ

・オーケストレーションについて:今なっていない音が

どうなっているかも考える

・ユニゾンの効果を見直す

・実際の弦の音はリリース音は入っていない

・オープンでフレンドリーな旋律=ポップセンス

・(その逆になりがちだけど)要素が少なくて

バリエーションが多いものがよい

・Bメロへの期待感を持たせる

・全部がいいのはダメ=等価すぎるのは良くない

(舞台に全員出てきて全員が大声で

同じことを言っているような芝居は伝わりにくい)

・みぶりが大きい、小さいのコントラストを考える

---以上---

私が曲を気に入って

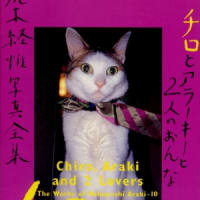

小さなiPodに入れた参加アーティストたちの曲は

kanikaniさん

笠原さん

ミニラさん

須藤大地さん

服部峻さん

中村さん

長尾悠市さん(この方ジャケットの絵も描かれてるようです)

うち2名の方々は

既にプロとしてライブ活動もしていることもあってか

講評には不参加だったけれど

彼らの曲への講師陣の講評、聴いてみたかった。

それと、音楽理論の主任講師である

菊池さんが多忙のため不参加で

講評を聴けなかったのはとても残念…。

評価が高かったのはミニラさんと笠原くんの曲。

お二人は作曲センスだけではなく

音響的な録音技術も完璧。とりわけ

ミニラさんの曲は既に別の次元にいる、という評価。

確かに、そのことは一目(聴?)瞭然。

CDは一部の店舗で販売されているそうですし

私の手元にも数枚あります。興味のある方は

ご一報ください。差し上げます。先着8名様まで。

<BODY>

<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>

</BODY>

講師陣は音楽美学講座コーディネーターの岸野雄一氏、

録音技術科の主任講師である高山博氏。都合で来られなかった

録音技術科講師の横川理彦氏はCDにて全員分の講評を

録音してくださっていてデジタル媒体にて参加。

制作に参加した希望者のみ、ということで

参加人数の半分ほどだろうか。この日は雷で

山手線がストップした。時間10分送れで着いたところに

曲の順番で講評が始まるため私の曲からスタート。

初めて大勢の前で聴くという心の準備をする暇なく

曲がスタート、暑さの汗が冷汗に変わる…と思いきや

いざ曲がかかればそれは(クオリティはどうあれ)

曲は作品として独立していて当然のことながら

私の感情とは何の関係もなくそれは流れて講評される。

同様に、講評の良し悪しとも関係なく

意外な感情だったけれど、そのことは爽快だった。

曲が終わる。まずは岸野さんから講評を頂く。

開口一番に「この曲、僕は好きなんだけど」と

おっしゃってくださる、今だから書けるけれど

この曲を提出した去年の10月の講義のあと、

岸野さんがつかつかと私のほうに歩いてきて

「曲、聴いた。良かったよ。

バカラックやルグランのテイストもあったし」と言って下さった。

(どれくらいのテイストかは、突っ込まないとして・笑)

仕事の後に卒業制作にくる勤労生徒への労いの心遣いも

感じながらも、この言葉がどんなに私に勇気をくれた事だろう。

明かりが無くて見えなかった道を照らされたようだった。

曲名は

「Lighten」

意味は文字通り「軽さ」の意味合いと共に

照らす、明るくする(なる)、光る、晴れる、

(顔を)晴れ晴れとさせる、(色を)淡く(明るく)する、

などの意味がある。当時も今も重いことだらけの私の日々は

軽さや明るさ、そして音楽の存在こそが必要だった。

(どんな生活をしていようとその人にとっての人生が

重いか軽いかなんて事は他人には説明不可能なことだけど)

そういえば私は晴れ女だ。晴れとか光に縁がある。

とはいえ、この日は強烈な雷が鳴っていて

山手線がストップしたわけだけれど

実はLightenという言葉にはもう一つ意味があって

It lightensとすれば「稲光がする」という意味にもなるのだった。

とはいえ、(←二度目)

曲を作る時点ではテーマはなく

理論的というより感覚的に作った。

そんなこんなの偶然も織り交ぜつつ、

講評については他の生徒さんたちの作品のものを含め

箇条書きにします。

参加しなければわからなかったことが山ほどあって

こんな積み重ねは確かに必要なのだ。

・初めから作りこもうとせずこういう曲を10曲作るように

・低音部をもっと削ったほうがいい

(バスドラとベースがかぶっている)

・音色の傾向がかぶっている

・主旋律と伴奏の音色の使い方が効果的でない部分がある

(今回の伴奏の音色に対して現在使われている

ピチカートの音色は主旋律としてあまり効果的ではないという事)

・1小節ごとにメロディーが完結してしまっている。

コードのほうにメロディーがひきずられているため

もっと全体を通した構成感をもって作るべし

・中盤の3拍のブレイクなどは良いので

思い切りやってもよい

・踊りたくなるようなリズムを作る

・表現者として「おれはこうだ」と言い切る

強くものを言う必要性

・モノリバーブをもって使ったほうがいい

・ボサノバ(ジョビンなど)「近い音」を使っている

・こんなふうに「出来ちゃいました」というよりも

「全てわざとやりました」のほうがかっこいい

・(私が使った)ドラムセットはセット感が強すぎ

・オーケストレーションについて:今なっていない音が

どうなっているかも考える

・ユニゾンの効果を見直す

・実際の弦の音はリリース音は入っていない

・オープンでフレンドリーな旋律=ポップセンス

・(その逆になりがちだけど)要素が少なくて

バリエーションが多いものがよい

・Bメロへの期待感を持たせる

・全部がいいのはダメ=等価すぎるのは良くない

(舞台に全員出てきて全員が大声で

同じことを言っているような芝居は伝わりにくい)

・みぶりが大きい、小さいのコントラストを考える

---以上---

私が曲を気に入って

小さなiPodに入れた参加アーティストたちの曲は

kanikaniさん

笠原さん

ミニラさん

須藤大地さん

服部峻さん

中村さん

長尾悠市さん(この方ジャケットの絵も描かれてるようです)

うち2名の方々は

既にプロとしてライブ活動もしていることもあってか

講評には不参加だったけれど

彼らの曲への講師陣の講評、聴いてみたかった。

それと、音楽理論の主任講師である

菊池さんが多忙のため不参加で

講評を聴けなかったのはとても残念…。

評価が高かったのはミニラさんと笠原くんの曲。

お二人は作曲センスだけではなく

音響的な録音技術も完璧。とりわけ

ミニラさんの曲は既に別の次元にいる、という評価。

確かに、そのことは一目(聴?)瞭然。

CDは一部の店舗で販売されているそうですし

私の手元にも数枚あります。興味のある方は

ご一報ください。差し上げます。先着8名様まで。

<BODY>

<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>

</BODY>