ティモール海の石油をめぐるオーストラリアの歴史的動きを簡単に見ておきたい。

http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/Aug/bulletinv4n34.html

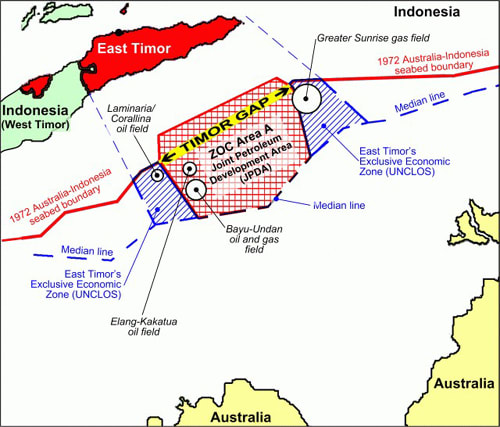

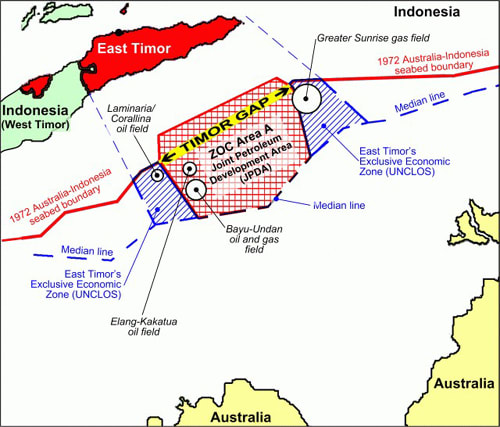

1972年、インドネシアとオーストラリアは、両国の海底領域を当時の原則である大陸棚で画定した(地図、赤線)。しかし、東ティモールの宗主国ポルトガルはこれを拒否。この部分が空白になり、ここに「ティモール・ギャップ」が生まれた。(地図、黄色の区間)

1975年にポルトガルが東ティモールを手放すと、インドネシアは東ティモールを武力占領。このときオーストラリアの関心は「ティモール・ギャップ」の解決だった。

かくして、オーストラリア政府は、インドネシアによる不法な東ティモール武力支配を24年間容認することになる。

1989年、72年の大陸棚条約を基にして、オーストラリアはインドネシアと「ティモール・ギャップ条約」を調印。ティモール・ギャップに共同開発地域(ZOC:地図、赤い網部分)を設け、資源を折半にすることを決めた。

1994年、石油発見。インドネシアとオーストラリアによる石油の採掘が開始。インドネシアによる東ティモール支配が不法である以上、これはインドネシアとオーストラリアによる「盗掘」であり「略奪行為」である。

1999年、東ティモールで住民投票。24年におよぶインドネシアの武力支配から開放され、国連による暫定統治がはじまる。

2000年、国連東ティモール暫定統治機構とオーストラリアの間で石油開発で合意がなされる。89年の「ティモール・ギャップ条約」はそのまま継承された。ただし、ZOCはJPDA(合同石油開発)と改名され、資源の分配は東ティモール90%、オーストラリア10%と決められた。しかし、この分配の数字はあくまでJPDA区域に限られている。地図を見れば歴然としているが、青い斜線の部分にも資源がある。実は、青い部分の方が資源は圧倒的に多いのだ。

JPDA区域にある資源は、ティモール海全体の20%に過ぎない。東ティモールはこの20%のうちの90%を得るだけだ。つまり、ティモール海の資源全体のたった18%に過ぎない。

しかし、ティモール海の資源は国際法に照らせば、100%すべてが東ティモールのものになる。それを国連とオーストラリアは18%にしてしまったのだ。

国連海洋法条約(UNCLOS、94年発効)によると、2国間の距離が400海里に満たない場合は、その中間線が領海線とされる。地図の青い点線が両国の領海線だ。そうすると、資源はすべて東ティモール領海にあることが誰にでも分るはずだ。ティモール海の資源は100%東ティモールのものなのだ。それが、18%しか与えられないというのは、国際的な詐欺としか言いようがない。そのような詐欺が、2000年に国連とオーストラリアによって合意されたのだ。

東ティモール側が、国際司法裁判所に提訴する姿勢を見せると、なんとオーストラリア政府は、国際司法裁判所の管轄から脱退してしまった(2002年3月)。国際海洋法裁判所での審判も拒否。オーストラリアによるこの暴挙に対して、国際社会は見て見ぬフリを決め込んだ。

2002年5月、東ティモールは正式に主権を回復(独立)する。21世紀最初の国家となった。

オーストラリアは、東ティモールとの間で領海を画定しないまま、現在でも石油採掘を続けている(ラミナリア・コラリナ油田)。つまり東ティモールの石油を「盗掘」し続けている。その額はすでに10億ドルとも言われている。

チモール海油田・天然ガス田の見取り図

http://www.asahi-net.or.jp/~gc9n-tkhs/lao35.html#oil

オーストラリアに横取りされる東ティモールの石油資源

http://www.diplo.jp/articles04/0411-3.html

http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/Aug/bulletinv4n34.html

1972年、インドネシアとオーストラリアは、両国の海底領域を当時の原則である大陸棚で画定した(地図、赤線)。しかし、東ティモールの宗主国ポルトガルはこれを拒否。この部分が空白になり、ここに「ティモール・ギャップ」が生まれた。(地図、黄色の区間)

1975年にポルトガルが東ティモールを手放すと、インドネシアは東ティモールを武力占領。このときオーストラリアの関心は「ティモール・ギャップ」の解決だった。

ジャカルタ駐在のオーストラリア大使、リチャード・ウールコットが本国に送った密電の内容が後に明らかにされている。「領海線に関して残っている『ギャップ』を埋める」合意に達するには、「ポルトガルや独立後の東ティモールよりもインドネシアを相手とする方が容易と思われる」。http://www.diplo.jp/articles04/0411-3.html

かくして、オーストラリア政府は、インドネシアによる不法な東ティモール武力支配を24年間容認することになる。

1989年、72年の大陸棚条約を基にして、オーストラリアはインドネシアと「ティモール・ギャップ条約」を調印。ティモール・ギャップに共同開発地域(ZOC:地図、赤い網部分)を設け、資源を折半にすることを決めた。

1994年、石油発見。インドネシアとオーストラリアによる石油の採掘が開始。インドネシアによる東ティモール支配が不法である以上、これはインドネシアとオーストラリアによる「盗掘」であり「略奪行為」である。

1999年、東ティモールで住民投票。24年におよぶインドネシアの武力支配から開放され、国連による暫定統治がはじまる。

2000年、国連東ティモール暫定統治機構とオーストラリアの間で石油開発で合意がなされる。89年の「ティモール・ギャップ条約」はそのまま継承された。ただし、ZOCはJPDA(合同石油開発)と改名され、資源の分配は東ティモール90%、オーストラリア10%と決められた。しかし、この分配の数字はあくまでJPDA区域に限られている。地図を見れば歴然としているが、青い斜線の部分にも資源がある。実は、青い部分の方が資源は圧倒的に多いのだ。

JPDA区域にある資源は、ティモール海全体の20%に過ぎない。東ティモールはこの20%のうちの90%を得るだけだ。つまり、ティモール海の資源全体のたった18%に過ぎない。

しかし、ティモール海の資源は国際法に照らせば、100%すべてが東ティモールのものになる。それを国連とオーストラリアは18%にしてしまったのだ。

国連海洋法条約(UNCLOS、94年発効)によると、2国間の距離が400海里に満たない場合は、その中間線が領海線とされる。地図の青い点線が両国の領海線だ。そうすると、資源はすべて東ティモール領海にあることが誰にでも分るはずだ。ティモール海の資源は100%東ティモールのものなのだ。それが、18%しか与えられないというのは、国際的な詐欺としか言いようがない。そのような詐欺が、2000年に国連とオーストラリアによって合意されたのだ。

東ティモール側が、国際司法裁判所に提訴する姿勢を見せると、なんとオーストラリア政府は、国際司法裁判所の管轄から脱退してしまった(2002年3月)。国際海洋法裁判所での審判も拒否。オーストラリアによるこの暴挙に対して、国際社会は見て見ぬフリを決め込んだ。

2002年5月、東ティモールは正式に主権を回復(独立)する。21世紀最初の国家となった。

オーストラリアは、東ティモールとの間で領海を画定しないまま、現在でも石油採掘を続けている(ラミナリア・コラリナ油田)。つまり東ティモールの石油を「盗掘」し続けている。その額はすでに10億ドルとも言われている。

チモール海油田・天然ガス田の見取り図

http://www.asahi-net.or.jp/~gc9n-tkhs/lao35.html#oil

オーストラリアに横取りされる東ティモールの石油資源

http://www.diplo.jp/articles04/0411-3.html

僕は、オーストラリアがこの国際法廷から脱退したときの言い分をぜひ聞いてみたいです。

彼らはきっちり筋の通った言い訳をできるのでしょうか?

規模は小さいですが、そこに流れている論理は非常に似ているように思います。

彼らには、筋を通すという観念はないと思います。

都合の悪い国際法や条約は無視すればいいのだ、というとことです。

しかし、他者にはそれを遵守することを求めます。

いわゆる、ダブルスタンダードですね。

それを、まかり通させているのが国際社会です。

「あなた方が国際法廷から脱退したのは、ティモールギャップに対するあなた方の態度が公正ではないと自覚していたからではないですか?」

と問い詰めたら、彼らは、

「国際法廷は「スタンダード」なものではない、私たちのの意見が「スタンダード」だ」

と答えるのでしょうか?

そう答えそうな気もしますが。

世界を動かすための表向きのスタンダード。

弱い国は、これを無視することはできません。

でも大国は、表向きのスタンダードを無視してよいという暗黙の選択権が与えられています。

世界はそのように見えます。