(無形文化遺産 重要無形・有形民俗文化財)

盛夏のような暑さの京の宵山は、身動きがとれない程の混雑であった。 貞観十一年(869) 京に疫病が流行し、病人、死者が多数出た。これは、牛頭天王(ごずてんのう:本地垂迹(ほんちすいびゃく)による素盞鳴命(すさのおのみこと)の化身とする捉え方)の祟りであるとし、祇園社(後の八坂神社)を祀り、病魔退散を祈願したという。 また、日本全国の国の数に準じて六十六本の鉾を造らせ、それを神泉苑(中京区御池通)に送り、悪疫を封じ込む御霊会を行ったのが祇園祭の始まりとされる。

長刀鉾 なぎなたほこ

鉾先きに大長刀をつけているのでこの名で呼ばれる。長刀は疫病邪悪を祓うものとして、大永二年(1522)作製の三条小鍛冶宗近作の長刀が用いられていたが、保存のため複製品を鉾頭としている。この鉾は古来「くじとらず」といい毎年必ず巡行の先頭にたち、生稚児の乗るのも今ではこの鉾だけである。真木(鉾の大黒柱)中央の「天王座」には和泉小次郎親衡(ちかひら)の衣裳着の人形を祀っている。破風蟇股(はふかえるまた)の厭舞(えんぶ)と小鍛冶宗近が神剣を造る姿の木彫胡粉彩色の彫刻は片岡友輔の作である。

鶏鉾 にわとりほこ

中国・堯(ぎょう)の時代、天下がよく治まっていたため使われなくなった訴訟用の太鼓に、鶏が巣を作ったという故事に由来する。見送は16世紀のベルギー製毛綴で、トロイアの王子が妻子と別れる場面を描いたものである。

菊水鉾 きくすいほこ

町内にあった井戸、菊水井に因んで名付けられた。鉾頭には金色の透かし彫の菊花を付け、彭祖像(ほうそ:中国古代史話の長者)を祀る。元治元年(1864)の兵火で焼失したが、昭和27年(1952)に再興されている。稚児人形は菊の露を飲んで長寿を保ったという枕慈童で、能装束の舞姿である。屋根は唐破風造りで、彫師海老名峰彰作の鳳凰の懸魚を飾り、軒下に翠簾を掲げるところは特に他の鉾と異なっている。

木賊山 とくさやま

神体は、世阿弥の謡曲木賊に由来し、我が子を人にさらわれ、信濃国伏屋の里で木賊(とくさ)を刈る翁(おきな)を現している。 神体(人形)は腰に蓑をつけ、左手に木賊、右手に鎌を持つ。木彫彩色の頭は仏師春日の作といわれ、足台には元禄五年(1692)六月吉日の墨書銘がある。

四条傘鉾 しじょうかさほこ

織物の垂りを付け、御幣と若松を飾った傘と棒振り囃子が巡行する傘鉾である。応仁の乱以前からの起源であり、明治4年(1871)を最後に途絶えていたが、昭和60年(1985)再興されている。

蟷螂山 とうろうやま

応仁の乱以前から存在する山で、蟷螂(カマキリ)が山の上に乗るために「かまきり山」とも呼ばれる。カマキリの「カマ」は、自分の力を弁えずに敵に立ち向かうことで、その勇敢さを賞した中国の君子の故事に由来するという。安政四年(1857)を最後に巡行しなくなったが、昭和56年(1979)に再興されている。前懸は、山鉾では初の友禅染である。

月鉾 つきほこ

応仁の乱以前からの鉾であり、当初は「かつら男ほく(ほこ)」と呼ばれていた。鉾頭に新月、天王座には月読尊(つきよみのみこと)を祀っていることから、後に月鉾と呼ばれるようになった。屋根には三本足の烏(ヤタガラス)、破風には時計草の彫刻や、左甚五郎作とされる兎の彫刻、屋根裏には円山応挙作の金地彩色草花図等が飾られている。

白楽天山 はくらくてんやま

唐の詩人白楽天が道林禅師に仏法の大意を問う場面を表している。道林禅師は緞子地の紫衣を着け、藍色羅紗の帽子を被り、手に数珠と払子を持ち、松の枝の上に座している。白楽天は唐織白地狩衣に唐冠を被り、笏(こつ)を持って立っている。

郭巨山 かっきょやま

別名を釜掘山(かまほりやま)と呼び、古代中国の史話二十四孝の一人、郭巨(かくきょ)に因んで造られている。漢の隆盧(りゅうろ)の人である郭巨は、貧しく妻と老母を養うのが精一杯という生活であった。産まれた子供が三才に成長して食べ盛りになると、孫の可愛さに老母は自分の食べ物を孫に分け与えるようになり痩せ細ってしまった。郭巨は「子は再び得られるも、親は得られず」と妻に語り、我が子を土に埋めて老母の食を減らさぬことを決意して、穴を掘っていると黄金の釜が地中より現れ、そこには「天、孝子郭巨に賜う」と書かれていた。天が郭巨の親を思う心を賞でて与えたもので、その釜は誰も奪い取れなかったとされている。人形山に乗る郭巨と子どもの御神体人形は一度焼損し、現在使われているものは寛政元年(1789)に再建したものである。

放下鉾 ほうかほこ

真木の中央「天王座」に放下僧の像を祀る。鉾頭は日、月、星の三光が下界を照らす形を表し、その型が洲浜に似ていることから「すはま鉾」とも呼ばれる。破風の丹頂鶴は幸野楳嶺の下絵を高浮彫し大正6年(1917)に完成したものであり、見送は文政十一年(1828)作製の西陣織である。

岩戸山 いわとやま

八坂神社の「祇園社記」に記録があることから、応仁の乱以前から存在したことが分かる。また、同文書には応仁の乱後に再興された山鉾名の中に、「あまのさかほこ山」があり、一時期岩戸山が天逆矛山として巡行していた。このとき、天照大神(あまてらすおおみかみ)、手力雄尊(てぢからおのみこと)に加えて、屋根の上に天岩戸と関係のない天の逆矛を持った伊弉諾命(いざなぎのみこと)が新たに加えられたとされる。

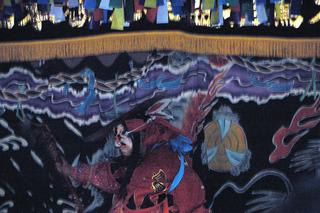

船鉾 ふねほこ

身重でありながら男装し戦いに勝利した神功皇后の新羅出船の説話を基にする。八坂神社に伝わる室町時代中期の文書「祇園社記」に、「神功皇后の船」と記され、この頃には船鉾が二基あり、その一つが「出陣の鉾」といわれる現存(天保年間再建)の船鉾。もう一基は元治元年(1864)に兵火によって焼失し、平成26年に復活した「凱旋の鉾」と呼ばれる大船鉾である。 船首には鷁(げき)、船尾には飛龍紋の舵を付けている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます