※写真サイズが大きくて切れていることもある可能性がありますが、落とすと切れていません。

スハネフ14-500番台が鉄路上からついに消えてしまいました。

モデル化を何とかと思いつつ、友人Myに種車を渡す始末。

今まで撮ったり見かけた情報をまとめて、経過の資料になればと思います。

1989年1月の友人Hm撮影。

既に19年も前の話になります。

見るからにきれいであり、この頃もっと撮影できればよかったのですが、あいにくまだ若すぎました。

友人Kgの撮影。

PC時代末期で、既にDCとの連結改造が終わっているPCとしての最終期の写真。

急行混用時代がまるで写真がなく残念です。

で、この車はとても好きだったのですが、なにせ撮ることが至難。

朝撃ちを掛けても1台か2台撮影できれば御の字。

撮り潰しは至難でした。

結果的には、見学ということで、何ヶ月か前に申請を出してお願いして撮らせていただいた番号もあります。

番号ごとの差異はほとんどありませんが、元非常口の処理にばらつきが、またエンブレムが2種類あるようです。

スハネフ14-501

写真からの複写です。

ネガの電子化が完全ではないので、まだまだ紙焼きのままの写真が多数あります。

網走駅で追いかけたもので、既にかなり外板が疲れてきてはいます。

トイレの周辺を大きく切開したような痕が浮き出ています。

夏の繁忙期には利尻にスハネフ14が2台連結されていた編成もあり、

撮ったはずなので電子ネガ探してもなく、

紙焼きならあった

岩見沢にて。

30秒停車なのでもう一瞬です。

2004年のことだったかな。

スハネフ14-502

br>

札運の構内踏切から撮ることが札幌圏では一番何とかなりそうな場所でした。

br>

札運の構内踏切から撮ることが札幌圏では一番何とかなりそうな場所でした。

とは言っても、

札幌駅に早朝に到着した14系は札運でそれはそれはあっという間に切り離され、

最も敷地の中心部の場所に留め置かれるために入れ替えをします。

そうなると基本的にどうしようもできません。

ですからやっぱり、早朝です。

会社へ行く前に、遠回りどころではない回り道で撮るしかありませんでした。

スハネフ14-503

br>

所要で訪れた際に居たので・・・パチリ

br>

所要で訪れた際に居たので・・・パチリ

昼間に点検か何かで居ることがごくたまにあったようです。

スハネフ14-504

br>

すべてがまともに取れることは果たせませんでした。

br>

すべてがまともに取れることは果たせませんでした。

札幌駅にて。

スハネフ14-505

br>

早朝、滝川に走る用事が生まれ、

br>

早朝、滝川に走る用事が生まれ、

これは江別なら取れるのではないかと思い、向かったところ保線施設の入り口から望遠で。

ここも30秒停車。また決してよい条件になく。

スハネフ14-506

br>

同じく当時幾度もあった早朝滝川仕事の途中で岩見沢駅。

br>

同じく当時幾度もあった早朝滝川仕事の途中で岩見沢駅。

この大きさだと殆ど証明になりませんw

スハネフ14-507@許可を頂いて、昼間の定位置で。

br>

この車と、スハネフ14-552のみ、エンブレムの色が異なります。

br>

この車と、スハネフ14-552のみ、エンブレムの色が異なります。

エンブレムが青いリボンのものが殆どに対して、ブラウンのリボンがあしらわれたものです。

この違いを的確に表現した部品がキッチンさんから発売されています。

NもHOも出しているのですが、あくまで個人性作品の頒布とのことで。

お付き添い頂かないと危険ということで。

ただ、テロ特措法以後、見学は基本的にあちこちでNGまたはかなり難色を示されることとなり、仕事も内容が大きく変わって、

自由が利かなくなったりしてきたこともあり、無理してもアレなので特措法以後、こういった資料撮りの気力は失われましたね。

2005年前半を機にぱったりと撮影ペースは落ちました。

スハネフ14-508

br>

札運入れ替えの代表的なシーン。

br>

札運入れ替えの代表的なシーン。

隠れキャラ度満点だった

オハネ14-501

なにせまりもだけでしたから。

非常口痕の部分に注目すると、

これと504はきれいになっていますが、

ほかの502には水切りが残っていました。

オハネ14-502

オハネ14-504は終ぞ現役の姿を捉えることができませんでした。

番号不明・・・と言いたいところですが、エンブレムから507と特定。

ブラウンエンブレムです。

青いエンブレムもネガにはありましたが紙焼きすらしていませんでした・・・。

インデッスクスプリントなら

やっていることむちゃくちゃw

妻板の愛称幕は

br>

この特急表示がポピュラーでしたが

br>

この特急表示がポピュラーでしたが

PC時代そのままのまりも幕もこのように記録されています。

丁度これは、まりも回転車と利尻かオホーツクのスハネフ単体のものを一緒に組み替えていた入れ替え作業ですね。

小樽よりにあったスハネフ。これはおそらく利尻かオホーツク。

br>

まりもスハネフを切り離して、スシが付いていますね。

br>

まりもスハネフを切り離して、スシが付いていますね。

もうどれも北海道に居ないとはさびしい限りです。

客車時代の収納ほろの痕がわかります。

渡り板の高さが変更されている様子が見受けられます。

DC化で取り付けられた新しいジャンパ栓。

向かって左はこのような感じ。

時が経ち、

苗穂のお立ち台に行くと

オハネがまさに解体の場所に入っておりまして、

鉄道技術館開放日まで持つかなと、淡く期待していましたが

手遅れ。

オハネ14-501

既に割られていました。

一番奥に504が居ました。

手前が502、

504の水きりなし確認。

強烈な西日でまともな色ではありません。

504は目の前で裁断されていきました。

多数の一般見学者の前で解体ショーとはw

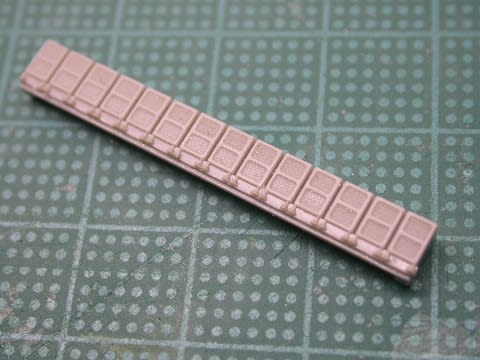

で、帯の幅などをこの解体が終わってしばらくしてできる機会に恵まれまして。

br>

緑帯と青帯の合計が、160mm

緑帯が30mm

青帯が130mmという結果に。

N寸で・・・0.2mmと0.8mm・・・。

(;´Д`)

デカール作ってください・・・・。

![]()

↑青は、青15号と青20号を1:

1で混ぜたような色です。

風邪引きなどでモデルお休みです。

早く再開したいのですが、体がちょっと・・・。

平成元年。

高校一年生・・・?かな?

当時まだ写真なんか撮っていなかったので、一緒につるんでいた友人のネガをお借りしました。

今では絶対やっちゃぁいけない撮り場所だったりしますが、当時はまるで関係なく、

それぞれの運転手さんは手を振れば短い汽笛を吹いてくれたり、手を振り返してくれたり、ヘッドライトを点灯(危険のどけコラ!

のハイビームじゃない)してくれたりと、のんきな時代でした。

今なら 確 実 に 本 社 の 人 が 血 相 変 え て すっ飛んでくるでしょう。

3時間いたって誰も来ませんでした。

img title="Image0049s" height="427" alt="Image0049s" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/76/89/3c30faac8a69a34fdd41751a2e9567c2.jpg" width="640" />

前にも出したED76-507の牽く51系客車です。

特急北斗が走り去ってきます。

この色あまり好きではありませんでした。

img title="Image0048s" height="427" alt="Image0048s" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/26/b6/f451036991a8156875f8313583846018.jpg" width="640" />

最新鋭通勤電車721系です。

冷房つきの大型窓など、ファンとしては驚きの車両でした。

北斗星です。

大きく拡大するとオハネフ25-218と見えます。

後年のスハネフ14-551のはず。

キハ400系3連による、急行ちとせですね。

ヘッドマークがなく、400系という今ならものすごく私好みの編成。

これはおそらく・・・急行狩勝じゃないでしょうか?

急行幕が見えますよね。

場所を移動しています。

平和駅ですね。

空知機関区に帰区するDD51.

当時は空知機関区配置だったか、まだ岩見沢一区だったか曖昧です。

あまり今と風景が変わりませんが、やはりそのままの姿の車両はほとんどないですね。

まだこの車も、登場7年目の新鋭特急でした。

昼になったようで、札幌駅に来ています。

この日は天北の廃止日です。

その後、また移動して

札幌運転所ですね。

あのー、チャリで移動したはずです。

僕らの自宅は札幌市南区でしたから、すさまじい行動力です。

寝台車はありません。

帰ってきた76-500

オハネフ25-8

スハネ25-503

横に偉いピカピカの北斗星追増車両が見えます。

そっち撮ってないのかw

オハネ14改造のオロハネ25-554か555あたりと考えられます。

今はミャンマー準備の車ですね。

いや正直、後年、仕事がらみで入ることが一時多くなりましたが、どうみても「線路には入らないけど入っちゃった」ですよね・・・。

時効で許してもらえるだろうか?

運転手や係員さんもちゃんと周りにいましたし。

最近廃車扱いになったらしいマヤ車。

後年撮れたもの。

色が変。後の撮影なのに・・・。

側面のドアが消えていたり、屋根上が異なっているんですね。

br>

ドリームカー。

br>

ドリームカー。

今この角度は藪の中から柵の隙間で撮れない事はないかな?

このあと、市電車庫に行って撮ったはず。

かなりのアクティブさです。

![]()

↑結構風邪が酷いんです。

でもそのおかげで寝られます。

9600型の59611が北海道の十勝に保存されているわけですが。

無責任に舐め取りしてあったのです。

モデルに使えるかというかそういうもんのつもり方だのエロ写真です。

これは普通。

ここから変体撮り

続く。

風邪っぴきの間埋め。

もう20回目です。

確かに長く書きすぎて分割したのはあるんですが・・・。

今回も大変面白くないものになりそうです。

ぜ ん め ん ♪

なんせほとんど事前準備ばっかりですから、大掛かりなことは何もないところ。

103系の淡々としたモデリングの欠点かもしれません。

基本が割りとしっかりしているものですから?工程が単調になります。

床下機器をやっつけるための作戦考え持間が一番楽しかったかも。

今日のお題。

「細密化しよう」

はーーい、「基本がなってないのにごちゃごちゃつける大ばか者」パターンですよー。

幸いロストゴテゴテにしようが無いのが救いどころです。

一番緊張する部分です。

ヘッドライトのポンチ打ち。

これ、いつものコンパスの針ですが、このコンパスがまた馴染んじゃって・・・。

まだちょっとあっちゃこっちゃに向いている感じ。

グリグリして直して行きます。

0.3mmドリルで開口。

ええのか?ええのんか??このまま 開 け て ええのん・・・かぁああ・・・・?

0.7mmでチョット拡大。

直しながらセンターにあわせて行きます。

半分開けてはドリる角度を直しながら開けて行きます。

?

?

だってー、穴開けるの下手なんだもん。

慎重にやるしかないんや。

?

昨日の開けた穴はかなり良かったので、それに倣いたいモンです。

昔なら左上の0.7とか0.8mmでやめていたでしょうね。

チキンだから。

で、傘状のレンズをつけてごまかすの。

でも今回は1.0まで開けることにトライ。

1.0のファイバーかタヴァサの寸胴レンズを入れたい。

ほんのチョット引っ込む微妙な顔を再現したい。

なんとかずべて開口しました。

ほんと、ギリギリです。

低運転台のブタ鼻なんか、コンマ1も外周に残っていません。

方向幕開口は今は考えません。

ピッタリ嵌るガラスの工面が考えられないことと、塗装で綺麗に決めたほうが実績があるからです。

ガチョウさんのピタサボがあれば使いたいな。

アレは優秀な部品です。

また、針やすりは買いましたが極薄やすり油目はまだ買えていませんし。

手すりを植えるためにのみでそぎ落とします。

薄っすら残るように。

ポンチを打つのに必要です。

開口してから仕上げます。

開口した図。

ね?

テールライトも段階的に開口。

このままでも良いんですけどね。

折角だから今回も金属部品を使います。

名鉄のような骸骨型の時は、元モールドを生かしたほうが吉。

この場合は金属にしたほうがいいかな。

全部開口して、表面を600番と1500番で仕上げました。

が、真ん中右手すりの穴が曲がってます。

引き延ばし線を植えて塞ぎます。

?

?

再開口してなんとか見られる姿に。

真ん中の長い手すりはタヴァサのものを使いましたが、やはりごついです。

レボリューションファクトリーの手すりを最大限使います。

実はミスったのをカバーしています。

一番下のステップはプラモールドのままでもいいのですが、削っちゃったんで手すりを隙間なく生めて再生しました。

地上型のクハはルーバーを埋めて塞ぎ板にします。

完成。

まずまず雰囲気が出ましたね。

ウィンの前面。

こりゃぁひでぇや。

デッサン崩れすぎていて使う気起きません。

まぁ、傷も酷いですし。

地上型は塞ぎ板を再現するまで手すりを植えません。

明日ですね。

乾燥してから仕上げます。

![]()

↑若旦那、資料探して欲しいものあり。

連絡請う

Tcを作成します。

※記事は昨日午後8時に書いたのですがユビキャストブロガーがいきなりエラーで吹っ飛び、

今まで書いた記事も吹っ飛びましたヽ(;´Д`)ノ

いま、書き直す気持ちが暫く萎えて意気消沈中です。

写真をザザッと説明するだけに留めます。

もう一度書き直すかもしれません。

前面候補は

KATOと

GM。

えーと、消えた記事には色々薀蓄を書いたのですが、吹っ飛んで自分の頭ん中も真っ白なんで色々省略します。

寸法は酷似しているんですが・・・。

方向幕モールド位置が違うんです。

GMが0.2mmほど左に寄っています。

これは間違いじゃないんですね。

違いは冷房改造車と原型。

冷房車をモチーフにしたGMと非冷房車をモチーフにしたKATOの違いで、位置が微妙に違います。

自分が撮影した数少ない103系写真を見て実証です。

GM前面酷似の方向幕位置

1997年だったかに大宮工場公開で撮った写真。

KATO前面のモデルと思われる非冷房

科学万博つくば85に行った時とった写真。当時12歳

ハイ拡大。

手すりとの関係を見れば一目瞭然。

冷房と同時に行われた正面電動方向幕化で駆動モーターが余計にかさばり、

それらの機械の逃げのために、左に移動させたらしいです。

結構103系を好きでしたが、これに気が付くのはつい最近のことでした。

が、例外もあるとのこと。

京葉・武蔵野線に例外があるとかないとか。

今回はエメラルドグリーン一色の先頭車5台が、先のウィン1000番台のお供になる予定で、

1000番台地上転用初期に専用車として改造された「白線車」クハ103-93・188・627・636のうち数台、

またこのほか若旦那の指定した1025・1026。

どれも1983年頃に、地上に転用された1000番台のお供になった制御車たちです。

188は別の工程で、恐らく関西型KATO103系を種車にしたほうが今は良く、

ほかの93か627か636のうち2台を鉄コレから建造します。

まずは0番台初期車から。

103系一般型の記事になると、余りに多くの作例があり特に珍しいことはありません。

上記の関係だと本来KATO前面を使うことが望ましいのですが、鉄コレがスチロール車体なので、

スチロールであわせてGMを使うことにしました。

方向幕は、原型位置に移動することを考えつつ、保留です。

※GMの前面はグリルつきでこの方向幕というのは稀有なスタイルではないでしょうか?

鉄コレを分解して行きます。

ネジ止めなのに

何故かリブをカットしてカシメられて居る不思議な工程のあとです。

バラバラに。

ベンチレーターは強力に接着されているので削ぐことにします。

いまいち、台座が乱れガチ。

ひょっとしたらこの台座を新製するかも・・・、

3.2mmのボルスターで使ったパイプがそのまま使えますから。

台座の要らない銀河製部品も大量に支給されていましたが、カタチが安定していないので取りやめます。

結局KATOですが、KATOも3種類くらい方の乱れの関係で形状があります。

手前から3番目のカタチが好きです。

内寸測りまして・・・

17.1、、です。

前面カットするんで、補強材が必要と考えたんです。

厚み1.5mmの板をカットして

分厚い頑丈な補強材にします。

これを適切な大きさにカットして

補強をセット。

これで前面を取り外しても幅が歪みません。

どちらもスチロールなので、結構強力に取り付けられます。

でも、あとで取り外すかもしれません。

前面の切り取りに際し

あちこち

刃を入れて彫っておきます。

カッターで前面をカットすると、刃が入ってきついのでレザーソウで前面に刃をいれて

最後は折り取っちゃったり。

br>

残酷残酷。

br>

残酷残酷。

補強材のおかげで幅が保定されています。

GM前面を重ねます。

隅柱に45度カットしなければなりませんが、

幅 も

高 さ も

屋根アールも

全てズバピタでした。

本当に鉄コレ101系は103系車体ですね。

こりゃきっと出てしまうぞ・・・。

それ以上のクオリティを出せるかどうか。

元々103系が結構好きだったので

KATO旧製品窓ガラスの在庫がたんまりあります。

これを嵌めて行きます。

ザクザク。

そのままでは、ガラスの高さはピッタリですが、幅が0.1強mm、ガラスが幅広く、そのままで入らなかったのです。

それでも凄い一致度ですが・・・・。

そこでGM前面窓の内側から、内側を拡大してHゴムを残すイメージでテーパーのように掘り込んで拡幅します。

br>

ピッタリ嵌めます。

br>

ピッタリ嵌めます。

面白いようにGMとKATOで寸法が同じです。

手すり類は全て置き換えます。

ヘッドライトが旨く開いたので美しいです。

ヘッドライトが1.0mm

手すりが0.3mm

テールライトが1.2mmです。

手すりは結構他のモデラーさんたちご用達の

タバサのPN-411なんですが、手すりがちょっと太いので

レボリューションファクトリーの手すりを使い、タヴァサ製はステップのみ利用します。

控えめな手すりにするため、

0.5mm幅0.25mm厚のエバーグリーン材で高さを決めて接着して行きます。

ステップは裏から掘り込んで、接着剤今日をを上げるのと、表面に毛細管現象で回りやすくします。

br>

前面一台分終わり。

br>

前面一台分終わり。

この作例は余りに多いので面白みは少ないですね。

驚いてもらう要素が何もありません。

問題といえば問題は、前面下グリル。

殆どが塞ぎ板になっているのですが、93・627・636のうち、1台はグリルのまま、あと2台は塞ぎ板らしいです。

誰かどれがどれだか存じていませんか?

ちなみにテールライトはタヴァサのPN-017ですが、指定の半分くらいの飛び出し寸0.4mmです。

気を取り直してもう一台のとき、もうチョット面白く書きます。

![]()

↑昨日の午後10時に書いた記事を何故か未明にアップロード

これはかなり長期戦になる。

2008年12月6日。

intro

見慣れないモノを見た♪

こーれーがいまぁ・・・

でてきたぁああ♪

・・・・

そして僕は途方にくれる。

午後8時30分宅急便がやってきました。

実は寝てません。

家族が「ご飯に連れてって」 というので、食事に出かけたのです。

帰ってくると、その宅急便です。

えーっと。発送人は若旦那です。

なんか知りませんが。

60cm四方もある大荷物。

なんじゃそりゃ。

開けると・・・・。

まず目に入ってきたのは。

わがエース、ダルちゃんのファイテン♪ 頼んでないけど入っていた。

塗装落としに便利だよと若旦那が話していた超音波洗浄機が新品で・・・。

・・・・。

マテ

こ・・・これは

これは孔明の罠だ!!!

そうその痕から出て繰る出て来る

(;゜д゜)ァ....

工エエェェ(´д`)ェェエエ工工

おびただしい量のキットの山であった。

103系の不足部品のはずではなかったのか?

どう見てもおかしいものが一杯である。

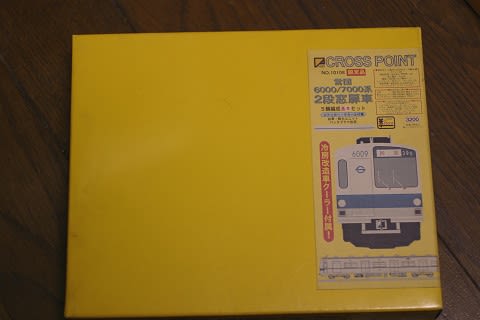

営団6000系の初期型板キット10台分

営団6000系の後期型板キット4台分

ウィンの103系先頭車2台

マイクロのモハ102床板。これが追加部品のはず・・・。

中間車の車体。

更に

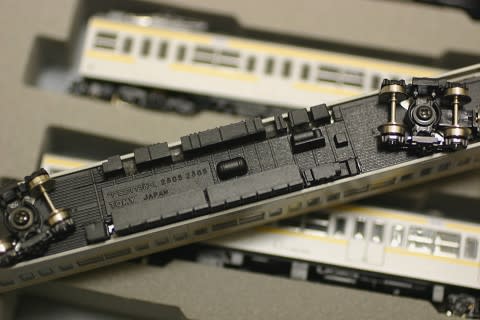

1200番台7連!!??

良く見ると床下がそれっぽくなってます。

若旦那が施工したものらしい。

使っている部品から見るとかなり昔の作。

結構ザックリ組んでます。

ザックリ配管されています。

なんでこれを?

まさか・・・や り 直 し ??

KATOグロベンの大量 まだ出てきます。

どう見ても頼んだもの以上の部品部品部品

こそっと賄賂っぽい匂いの交通博物館コキ50000に、

恐ろしい数の動力ユニット。

び・・・・ビデオ?

開けたら

洋白製の板キット・・・・○| ̄|_

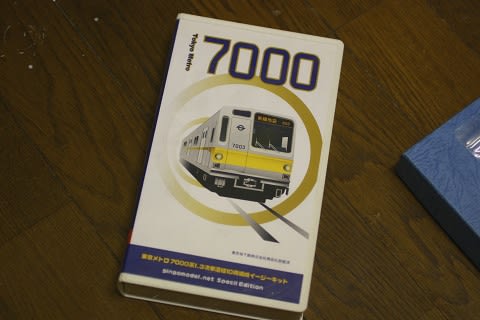

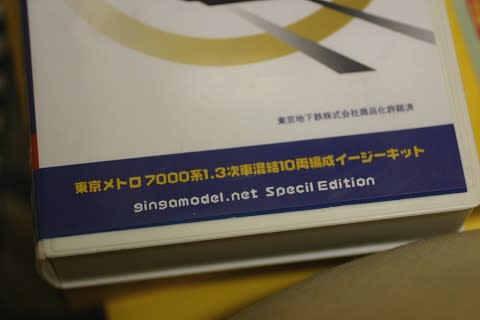

銀河モデル25周年営団7000系10両キットですって・・・。

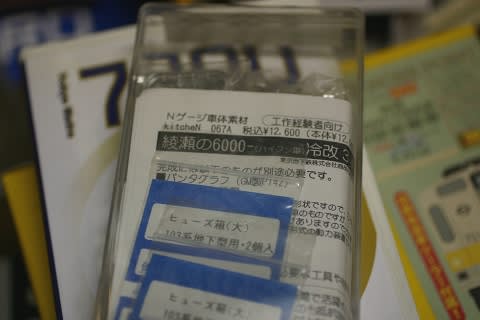

キッチンの営団6000系ハイフン車キット・・・・

あの・・・僕持ってます。

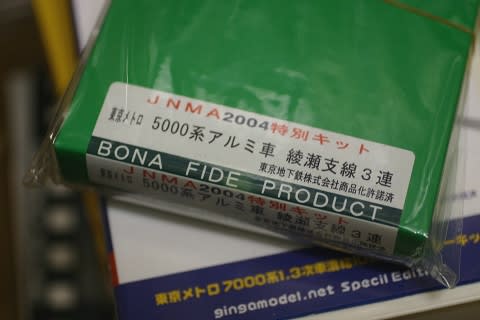

綾瀬支線のアルミキット・・・

いや・・・

その・・・

今入札しています・・・。

小包の中に更に小包。

開封すると・・・

既に無言にさせる破壊力十分のビジュアルが・・・。

おびただしいレベルどころではない営団6000系キットの山が発掘されました。

更に、ターミナルプランニングの6000系10両キットが・・・。

何本分のフル編成が入っているのでしょう?

ぬおおおおお。

いろんな意味で。

しょうがないので、営団だけでも纏めるという発作的な動きをする私。

梨の箱一杯になりました。

あの・・・・・・

・・・・・

僕は自分でも

営団5000系10両分キット

とか

都営5000系8両キット

とか

営団丸の内線6両キット

とか

控えてんですけど・・・・

ヽ(;´Д`)ノ

慌てて電話しました

「ああ、全部組んでって事じゃないから?こんなキットもあるよってことで笑って?

ああ、俺今、Dンカンさんたちと飲んでいるんで、 じゃねー♪よろぴー♪」

全部組めってことじゃない?

じゃさ・・・

この本気モードの数の動力ユニットと 良くわからないけど

大量のシングルアームパンタグラフはなんなんだwwww

マジでこれは今までのどれとも合致しないんだがwww

まだあるのか!!!![]()

↑眠気吹っ飛びました

えーっと、年末進行激烈継続中。

やっとチョットだけモデルをいじりました。

img title="DSCN9608s" height="360" alt="DSCN9608s" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/47/f8/3b7eb6a6f10ea163491c089badc574b5.jpg" width="480" />

朝3時の画像。

会社の敷地に流れる川では鴨が雪に凍えておりました。

(真っ暗な画像を補正し捲くった絵)

モハ102一両分の材料が未着のため、これが一応モハ最後の着手。

動力車ですからね。

やり方が色々異なります。

で・・・

レンズに汚れがついているのに撮っていたため、画像がおかしいです。

いつもはちゃんと磨いてから撮るのに。

機器の足は、一旦全て削り落としてしまい、1mm角棒で新たな足とします。

トレーラー車と見比べながら、一個一個貼り付けて行きます。

床下機器を一個一個貼り付ける作業って、物凄く好きです。

本当は、リトルジャパン各jキットのように、省略された中心部の機器も取り付けたり生成したいですね。

貼り付け終わり。

トレーラーと如何に差をなくするかが折角制作する部分のポイントにしたいところです。

申し訳ないですが、マイクロの動力車床下表現、

でー嫌いですww

なんだアレって感じ。

今回、一応支給された動力はマイクロのアレでしたが、却下させていただいております。

走る走らないの問題じゃないっす。

br>

そこに娘登場。

クリスマスツリーの飾り付けをしていたら、壊れていたということで。

熊さん音楽隊12匹が工作机にご来場。

真鍮線植えたり、接着剤使ったり、精密ネジ止め(苦笑)したりで、修理を敢行。

全て楽器を持ち直させました♪

楽器の殆どは、真鍮線で縛りなおしたり、植え込みで見えないようにしています。

ちょろいちょろい。

先日は伊藤園のANAパーサー人形を娘の要望によってコレクションケースに収めなおしたり。

「 プ ラ 棒 の 植 え 込 み で 」

台車について一考していたんですが、鉄コレではDT22とかDT33のウィングバネ片押し式がありません。

あるのはDT21.

KATO台車を切り取って、例の方法で固定しようと思ったんですが、

リトルジャパン京急700系初期型1本目の10

KATOはデルリンですし、一度キャストに置き換えて貼ろうとも思ったのですが、

このDT21で簡易改造してとりあえず様子を見ることにしました。

若旦那が、改造しろというならやるよん♪

でも既に、2メーカー台車だよん。

全部統一しても面白いけどさぁ。

カット部分。

外側のシューを撤去して、引っ張り棒をカットします。

あ”ー!!!画像が乱れていてイライラします。

ボヤけていてイヤ!!!

色補正してもたいした変わらんし。

ちなみに、それらしくなりますが、ブレーキシリンダーが外側に寄り過ぎです。

いつか出ると思うんですけどね。

国鉄大標準台車が鉄コレで出ないわけが無い。

トレーラー車。

今回完成動力車。

台車見なきゃそうわかるものではありません。

さぁ、一旦床下終わったどー!!!

「ウィン製床下をは地上形冷房車なので、GMの床下と、マイクロエースの非冷房用モハ102床下に交換します。」

鉄道雑誌の記事ならコレで終わることを延々と書き連ねましたw

車体はまだ、なぁーーーーンもやっとりません。

次から遂に車体をいじり倒します。

鉄道博物館限定モデルを潰しますww

その前に

寝ます。

連続3時間以上寝てないんだもん。

この2週間。

![]()

↑今日の深夜は休むと公言しましたし。でも顔出しちゃう悲しい性が出る恐れアリ。

すごく寒いタイトルです(;´Д`)

仕事で行った場所にあった珍妙なコンテナをいつか作ってみたいと思いつつ。

もう何年も経過した資料を。

コンテナ番号 ZX17A-2

C35改造なのかなと思わせるスタイルと色です。

既にネタがばれていますが・・・

地球にやさしい。・・・と言うより。

タイ━━━━||Φ|(|゜|∀|゜|)|Φ||━━━━ホ!!

のコンテナという感じがします。

通風にしても荷崩れそうですし、試験用と思われますが、凄まじい渦風が発生しそうです。

br>

br>

次

乗員ポッドのような箱。

コンテナ番号 Z-1

乗員口があります。

側面に無いのは、走行時に開かないようにするためでしょうか?

逆サイドもまるで同じ側面だったと思います。

次

コンテナ番号 ZGZ-101

ルーバーがあることから、何らかの機器が積まれていたのでしょうか?

やはり乗員口つき。

こちらはなし。

裏ッ側。

用途は全くわかりません。

次

ZX45A-1と-2

これは雑誌で見たことがあります。

確か佐川コンテナ列車の試験にも詰まれて試験していましたね。

真側面撮り損ねていますけど、実際コンテナに殆ど興味ないもんで・・・。

番外

ある研修施設にて。

生首になったEF65-529が設備として残っていました。

「近づいちゃ駄目」って言われたのでズームレンズで。

川崎の埠頭のなかで

埼玉副都心ゴミコンテナが鉄くず工場で余生を送っていました。

あと1箇所に似たようなものがありました。

模型の参考になるでしょうか?

![]()

↑模型作りがとまりがちなのは仕事が忙しいからです。変則時間の内勤ばっかりで滅入りそう。

あ、マジですか。

http://railf.jp/news/2008/12/01/105100.html

によると。DD51はもう一台出荷されたらしく。

DD51-1068

1068・・・ああ。

一番多くファインダーに納まっていた機関車です。

何の変哲も無い番号ですが、ホント何回も何回もファインダーに入ってきた思い出のマシンです。

新札幌にて。

北斗星遅延ということで構えていたら、ヘッドマークの無い北斗星を牽引してきたのは1068でした。

データ化しているものは意外と少ないのですが、

苗穂駅に午前中入る工場入場列車の牽引と言えば1068によく当たりました。

はまなす牽引機が担当するので、専用とか限定は無かったはずです。

この日は、スハネ25-503と半室Uシートを一般座席に戻す改造に来た721系

キハ280の入場と、確かDD51-1141の入場を牽引。

img title="FH000004s" height="320" alt="FH000004s" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/62/e1091b5e3131016c6d09a099d0c9354a.jpg" width="480" />

新撰組マーキングのキハ281を配置区に戻したのも1068でした。

あるときは261系を入場。

証明のないものまで含めると(1068ばっかりでファインダーを向けるのも飽きていたことがありました)

北海道最終上陸だったかの夢空間も1068牽引でしたね。

ご苦労様、あちらでも何とか行きぬいてくださいな。

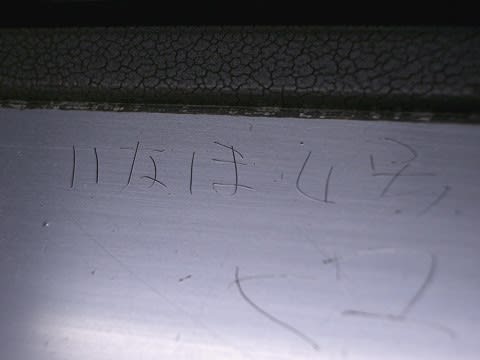

ミャンマー物凄い番外編

スシ24-508の窓枠に引っ掻かれたいたずら書き。

昭和56年7月20日・・・

いなほ4号www

実は相合傘やら、「昭和●●年●月●日、明日で日●食堂辞めます」やら、色んな落書きが廊下の窓枠にありましたねww

![]()

↑1068が行くのは個人的に感傷が。

札幌市電の廃車体も大変数が減りました。

記憶の中では、

帯広動物園や札幌市豊平区西岡に鉄北線を引退した札幌市電標準型330型・210型と同型の230型があったり、

中央区円山のバス回転場には、1300mmの片扉と言う半端ない大きな扉を持つA810型、

中央区盤渓の山の中にも320型、

東区の原野にA800型、

江別市文京台には実質4年の超短命に終わった721号、

どうも新篠津村にもA800が居たようです。

で

このような写真までは間に合いました。

西区平和にあったA820型。

美しき札幌市電連接車の誉れ高かったA830型の前モデルで。

個人的にはA830よりシンメトリーなドア配置が美しいと思うモデルです。

大きな違いは、車掌台の場所変更前で、後部2扉から乗車。前に扉で降車する方式のドア配置1編成片側4扉が特徴です。

A830では、片側3扉となり、運転台右にあった扉が消失しました。

また、A830では未改札者を少なくしたことが特徴ですが、A820では未改札者と既改札者がほぼ同数の定員でした。

既にぼろぼろで、台車もありませんが広告などが残っていました。

ろくな天気にならなかった記憶が強い物件です。

大きな扉は一見、A820と同じですが、このモデルでは両開き。

A830では片引き二枚重ね合わせでした。

ですから、扉配置もあいまってデザインがこちらの方がシンメトリーなのです。

10年ほど前に解体されてしまいました。

廃車直前に見ることが出来た、元A830を目の前にした時は感動しました。

見るも無残にデザインは壊されていましたが・・・・。

まだまだ走るものと思っていただけに、解体は非常に残念です。

首だけ残っているそうですが・・・。

デザインがここまで壊されたのは悲しかったですね。

でも、良く走りきってくれました。

厚別区大谷地には集会場として、室内も機械も何もありませんが

326号が保管されています。

色はチョット変ですけど。贅沢いえません。

売ってくださいww

現役時の写真がこちら。

ピンク色のHゴムが懐かしいです。

気色悪い色ですが、1979年頃まで札幌市では多用されていました。

北区太平には

をっと・・・・

img title="市電廃車等007s" height="320" alt="市電廃車等007s" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/4a/8d1b587683c71f50497b41a62f3ba425.jpg" width="480" />

台車は無かったと思います。

325号です。

状態は案外悪くないのです。

廃車直前の姿。

この320型をモデルに、張殻構造の手法を取り入れて、札幌市のデザイン決定版となったのが・・・

東急車輛で製造された330型です。

東急玉川線200型とも通じるデザインと言われています。

このモデル、東急で作ったのは僅か5台。

その後デッドコピーを北海道で製造しまして、210型、220型、230型、240型まで瓜二つに大量生産され、変化を与えて250型、

更にディーゼルカーD1001,D1010型、D1020型、D1030型まで製造し、なおかつそれらは電車改造されて700型、710型、

721号に派生し、更に連結車A870型まで改造されて行きました。

ザ・札幌スタンダード。

今も改造されてなお、このモデルは走り回っているのは有名です。

で、330型は車体更新されましたが、旧車体が

西区西野に保存されています。

個人図書館ですけど。

ちょっと残念色ですが。

何故か台車付きで置かれています。

その台車は・・・

実はこのオーナーさん、2台目でして。

216号をお持ちでした。

老朽化により、車体を交換され、この車体は北広島市西の里の業者で解体されました。

216は解体されましたが、

余市町に215が残っています。

最初は食堂だったのですが、今はよく解りません。

北海道人なら忌まわしい記憶の大赤字イベント「世界・食の祭典」でレストランカーに改造されたそのままの姿です。

もうかなりぼろぼろです。

ぼろぼろ、なんてったって海に近いですから。

改造当時の内装に近い現状。

ここで調理された食事を運び入れられ食したのです。

マスコンなども残っています。

このマスコン、都電8000型のものですよ。

・・・・・。

石狩市花畔には、南北線を走行した東西線試作車・試験車01も居ました。

これも現在は消滅しています。

あとは地下鉄自衛隊前の記念館に保存されているものが殆どです。

320型トップナンバー

現役時

保存時にワンマン装備が撤去されていますね。

親子電車として有名だったM101-Tc1のTc1のほう。

僅か10年で廃車となりましたが、実質7年程度しか動かなかったと言います。

現役時

相棒のM101は現役として今も高い人気を誇ります。

姿を残す、最後の軌道ディ-ゼルカーD1041

DCと言うのだから驚きです。

電車化改造を中断され、僅か新製から5年で廃車となり、1042は解体されてしまいました。

現役時

A820の流れを受ける美しいデザインです。

美しすぎて言葉が出ません。

唯一残る連接車。

A800型。

女性的でありながら不恰好なデザインが魅力です。

除雪車・プラウ式 雪11号

いかにも旧型。

ササラ式デイ-ゼル除雪車 DSB1

前後のピッチングが凄まじかったそうです。

凄い顔w

戦後、20両と言う数を誇った名車?600型。

最初は変哲も無い旧型電車でしたが、徹底的な改造を施され、一枚前面、両扉など、札幌市黄金期において最も変化した電車です。

ところがこの車両、601ではないのです。

本物の601

前面に注目。バッファーが付いている特徴車でした。

実は

614号が今の601として成りすましています。

番外・東西線初代車両6000系モックアップ。

厚別区の科学館に設置されています。

オリジナルが廃車されたので、姿を見せる唯一の車体になりました。

古い現役車両写真は所蔵のみで私の撮影したものではありません。

![]()

↑札幌市の保存車は大変少ないのです。

動力ユニットの床下機器を取り付けて行きます。

ここからスタート

台車を取り付けて、念のため高さチェック。

誤差の範囲ですね。

後で微調整させて行きます。

そのままでは・・・

蛇足施工のおかげで、6mm。

あと1mm落として行きます。

取り付けた足を再び取り外し、やすりで高さを整えます。

抵抗器側だけ配置します。

良い感じですね~。

先に施工済みのトレーラー。

今回の動力ユニット床下。

殆ど違和感なく出来ています。

写真の角度がずれたんですが、位置関係は酷似させています。

次に反対側ですが

やはり盛大にカットしなければならないわけで・・・。

ベースに添わせてカット。

バラバラになっていく機器。

試しに置いて見ると、高さが足りません。

足の建設が必要です。

今日はここまで。

昨夜、若旦那からなにやら電話が

「色んなもん、送り付けといた(・∀・)」

ん・・・何送ってくるの・・・!?(;´Д`)

![]()

↑床下機器ばかりで飽きてきていますが、そろそろ一旦おしまいです。

すんません、今日は夜工作無いです。

帰宅後の朝工作くらいでした。

■51系廃車体を求めてほっつき歩く2

八雲町の細道を走っていると突然現れる

なんだこれはの51系。

おお!!

3扉改造車のオハ51-41ではないですか。

残っていたんですね・・・。

でも、様子が明らかに奇妙。

こんなのとか

こんなのとか・・・。

ある個人の方のお宅兼別荘ということです。

「見てってくれ!」と、自慢の改造とのこと。

家族でカラオケ大会が趣味だとか。

かなりカオスです。

br>

41の奥にはお風呂も設置♪

br>

41の奥にはお風呂も設置♪

「今度泊まりに来いよ!」

とお誘い掛けられました・・・。

ビジタールームの・・・

番号不明。

もう一台はキッチンになった

※キッチンらしいです

オハ51-48

各イラストは、奥様渾身の作品だそうです。

なかなか凄いです。

バーベキュー会場となる裏庭。

豪快なご主人さんでした。

まるで北の国からの「幸せな吾朗」です。

他にも八雲町と道央圏にはまだあったのですが、写真が無いんです。

■水子になった50系

鹿島鉄道のDD13が2台、中国の緩行路線に輸出される話が持ち上がり、輸出を果たして消えたわけですが、

客車には50系5000番台が指名されました。

苗穂工場で整備され

オハ50-5013や

オハフ50-5011には電源ジェネレーターを積んで冷房対応までしたのでした。

ところが、このあと、苫小牧港まで行ったところで計画がストップ。

結局苫小牧の藻屑となって解体されていきました。

![]()

↑ずうずうしくも、バナー変えてみました。

お気に召したらクリックしてくださいな♪

中途半端に時間があるので、ブログ書き続行です。

■オハ51系を探してほっつき歩く

51系客車が廃止されてもう14年の歳月が経過したことに驚きを禁じえません。

拡大っと。

そして、自分にはろくな写真が無いことにも。

写真は友人Hdのもの。

恐らく・・・昭和62年。

このとき隣に居たんですけどね・・・。

で、オハフの殆どが解体から免れ、PDCやノロッコ号に転用されたのですが、オハは「ほぼ」全滅の憂き目にあいました。

今の活躍で言うと・・・

一度退いた後、青函トンネル救援用になったものも居ましたが、殆どはノロッコに改造され、

こんな形になったり

盛大に推進運転するようになっていますが、

原形を留めているものは大変少なくなっています。

その中でも最後まで原型といえたのは

苗穂工場に長らく保管されていたオハフ51-59では無いでしょうか?

ノロッコ改造用らしかったですが、結局平成14年くらいにひっそりと解体されてしまいました。

青函トンネル用救援車には、現在、オハフ51-5003と5004が配置され、冷房以外は原型の趣ですが内装は殆ど撤去され実質「オニフ51」ということです。(いつか検証したいなぁ・・・。)

早々の売却され、実は本当に早く消えたものがこのオハ51-33では無いでしょうか?

洞爺湖湖畔に位置し、おそば屋さんとして開業したものの、ものの3年程度で撤去となった模様です。

壮瞥町にありました。

写真は友人Ksのものですが、撮影したかったです。

ほかは旭川地区と道南地区に集中しており、

旭川には2台確認できます。

とある工場の片隅に鎮座する

オハ51-6.

小窓戸袋のモデルですね。

この車はまず道から見えません。

あるとき、出荷物が一斉になくなったときに確認し、後に改めて見学したもの。

ただ置いてるだけの印象でした。

休憩所にでもしようとしたのかもしれませんが、特に利用されることなく置かれています。

旭川市街地に目立つのが

このオハ51-21

運輸会社の従業員休憩室で今も現役です。

最初に訪問したときは元の塗装でしたが、現在は同系色で塗り直されています。

幹線道路なんで良く目立ちます。

ボルスター構造がよく解ります。

公式利用車両?の

JR経営、大沼流山温泉にあるのが

オハフ51-5001

オハ51-5003

です。

余りにきちんと綺麗に塗装されているので、現役からこのような色だったのかと勘違いしそうですが、

保存時に塗りなおされたものです。

オハ51-5002の

合計3台あります。

どれも温泉休憩室になっているもので、良くオハ51-5002がリストから外されているページが多いです。

ここには

こんぬつわ。

なんだろうこの違和感w

各15番が置かれて、後輩が来るのを待っているのです。

位置関係

温泉の裏側から見るとなんとか把握できます。

左にパンすると解る位置関係。

表から見るとこんな関係。

なぜか幌が落ちてました。

続く![]()

↑ずうずうしくも、バナー変えてみました。お気に召したらクリックしてくださいな♪