急に何かを思いつくことがある。そしてそれに心を奪われると、もうじっとしていられなくなるものだ。そういう心もちで中野浩也は家を飛び出した。

胸がはずんでいる。彼は二十七歳、自衛隊の二等陸曹である。坊主頭で目が細く、まっ黒に日焼けしていた。

「あなた、あまりおそくならないうちに帰ってきてね」

妻が玄関まで出て来て声をかけた。

浩也はまもなく、アフリカの紛争地域へ派遣されることが決まっていた。遠い外地に赴任する夫のために、妻は朝から時間をかけて、シチューを煮込んだりフライを揚げたりして浩也の好きな料理をたくさんこしらえていた。そして、それがもうすぐ出来上がるというときに、急に外出すると言いだしたのだから、ふつうの奥さんなら気を悪くしたかもしれない。

それでも、妻の由美は、少しもいやな顔をしなかった。声には常と変わらない愛情がこもっていた。

「おう、ごめんな、ごめん。すぐに戻ってくるから」

そうこたえて、浩也は駆けだした。

十月の半ばのことで、五時を過ぎたこの時刻はもう暗くなりかけている。町屋根の上には柿色の夕映えが広がっていた。

上代川は、町の北を流れる幅三十メートルばかりの清流である。広い河川敷には一面に背の高い葦が密生していて、一歩入ると人の姿を完全に隠してしまうほどだ。川辺の一帯はまるで原野のようだった。

「うはは、ずいぶんたくさんいるな」

この時期になると鮭がたくさん上ってくる。川面のところどころで鮭が跳ねていた。浩也は子供のころ、漁師から分けてもらってこの川の鮭を食べたことがあった。そして今日、突然その味を思い出すと、もう居ても立ってもいられなくなったのだった。

「ちくしょう、どれもうまそうだ」

舌なめずりをしながら、パチャパチャと音を立てている鮭の群れに、持ってきた網を差し入れようとした。そのとき、鋭い衝撃が頬をかすめ、川から頭を出していた近くの岩が火花を散らした。バーンという大きな銃声がそれに続いて聞こえた。

「仕留めたか」

「きっと当たってますよ」

色めき立った声が近づいてきた。

葦を分けて、三人の男が姿を現した。猟友会の者たちである。加納正弘と岸田邦彦、そしてリーダー格の武市浩二だ。彼らはこの川で熊の駆除を行っていた。

冬眠前で食欲旺盛な熊は、山から下りて来て、遡上する鮭に被害を与える。それで町から委託された彼らが、熊の駆除に当たっているのだった。三人ともよく目立つオレンジ色のベストを着ていた。

「逃げたようだな。頭かどこかに弾が当たった気がしたのだが」

見回しても熊の死骸がないことをたしかめると、武市は残念がって下唇をゆがめた。五十男で猟友会のリーダーである。

「いきなり撃ってしまってよかったのですか、大丈夫でしょうか、もし熊じゃなかったら、人間だったらえらいことですよ」

そう訊いたのは加納正弘だ。加納は中で一番歳が若く三十代だった。猟友会にも入ったばかりで、熊の駆除に参加したのは今日がはじめてだった。

肩から下したレミンントンМ870に、新しい弾を込めはじめていた武市が不機嫌そうに目を上げた。

「誰がこんな場所をうろつくっていうんだ。釣りは出来ないことになっているし漁協には連絡を取ってある。いるのは熊だ、熊。もしかしたらイノシシかもしれんが、どっちにしたって獲物の動物だ」

「しかし、もし人だったら」

加納は納得できないようすで、なおも狭い額にしわを寄せてみせた。万が一間違えて人を撃ったとなったら、それは一大事だ。

「まあまあ加納君。心配しすぎだよ。武市さんが言うとおり、熊にちがいない。だって人間だったら銃声にびっくりして大声を出してるだろ」

話に割って入った岸田は、いつも武市について歩いている、子分のような男だった。

「そうそう、大声を出すさ。人には口があるのだからな」

武市が笑ってうなずいた。

「それに俺たちは町役場の仕事をしてやってるのだ。事故があってもそっちで責任を取ってくれる。流れ弾で人が怪我をしたってかまうものか、わはは」

近くの草むらに隠れて彼らの会話をきいていた浩也は「ちぇ」と舌打ちした。

熊と間違われたのは心外だったし、人命を軽視するような口ぶりには腹が立った。顔を撫でると手に血がついた。弾がかすめた頬がひりひりした。

とはいえ、自分がやっていることは鮭の密漁である。『おい、お前らコラ』と出て行くのは、ちょっと憚られた。

「まだきっと近くにいるぞ。捜せ。俺の新しい銃の最初の獲物にしてやるんだ。みつけたらすぐ知らせろよ」

「わかってます、わかってます」

気負った声が、葦の茂りの中へ消えて行った。

それから数刻後、浩也はズボンをひざの上まで捲り上げて川に入っていた。銃撃を受けたときに、網を流してしまったので、手づかみで鮭を獲ろうというのだった。

彼は板金工の長男に生まれ、幼稚園までは両親がそろったふつうの家庭で育った。だが、多額の借金を残して父親が蒸発してしまうと、母親はほかの男と結婚して町を出て行き、一人残された彼は叔父の家に引き取られた。幼い子供にとって厳しい境涯だったといえるだろう。そのうえ、叔父夫婦は自分たちの子供ばかりかわいがり、ひどい暴力もふるったので、近所の家に逃げ込んだり、ときには公園で寝泊まりしなければならなかった。叔父夫婦にとって浩也は迷惑なだけのじゃま者だったのである。

小学生の彼が土手道をとぼとぼ歩いていると、漁をしていた男たちが番小屋に呼んでくれ、ご飯を食べさせてくれた。そのとき食べたのがこの川の鮭だった。

「うまかったなあ、うふふ」

浩也はそのときのことを思い出していた。気のいい漁師たちとの食事は楽しかった。叔父の家でも保護施設でもするような遠慮はしなくてもよかった。お腹一杯になるまでがつがつ食べた。

『なあ坊主、鮭は川で生まれると海へ出て、大きくなるとまた生まれた川に帰ってくるんだぞ』と、漁師の一人が教えてくれた。そして、『お前も大きくなって町を出て行くかもしれないが、偉くなってきっとまた戻っておいで』そう言って頭を撫でてくれた。その言葉が、とてもうれしかった。

彼は中学を卒業すると自衛隊の養成学校に入ったが、それは学費が要らず全寮制で、叔父の厄介にならずに済むからだった。

岩陰に追い詰めた鮭に浩也が手を伸ばしたとき、いきなり、また一発の弾丸が目の前をかすめた。

「おいおい、まだおれを熊だかなんだかと思ってやがるのか。やめろって、当たったら死ぬんだぞ!」

浩也は憤然として鼻から息をついた。

武市は熊をさがして川岸を歩いていた。すると、流れの中に屈み込んでいる黒い塊のような影を発見した。それは浩也が鮭を獲っているところだったのだが、辺りはすっかり暗くなっていたので、わずかな川明かりに動く影を、熊と見間違えたのはしかたなかったかもしれなかった。

武市は、立て続けに三発撃って、しんと静まり返った闇のなかへ目を凝らした。

「命中したか?」。

闇の中から何かがこっちに向かってくるようだった。そして、そう思ったのは一瞬のことだった。不安に駆られた武市は慌ててライフル銃を構え直そうとした。しかし、そのひまもなく、川の岩伝いに恐ろしい速さでピョンピョン跳ねて来た影は、たちまち武市の目の前で大きな人間の姿になっていた。

武市の悲鳴を聞いて、加納と岸田が駆けつけてきた。銃声に続いて起こった魂消えるような悲鳴は、なにか尋常でないことが武市の身に起こったことを暗示していた。

「武市さん、返事をしてください、なにがあったんです」

心配してやってきた二人は、あっと息をのんで足をとめた。オレンジ色のベストを着た武市が泡を噴いて地面に倒れていた。

「うわ、熊にやられたんだ」

二人は急いであたりへ目を配った。まだ近くに熊が潜んでいるのではないかと思ったのである。

しかし、もし彼らが、もっと注意深く、仰向けになって気絶している武市の顔を、持っていた懐中電灯で調べたなら、その額に人間の足で蹴られたにちがいない靴の跡がついていることに気がついたろう。そうすれば、やったのが熊でないことが容易にわかったはずだ。が、このとき二人の意識には、とにかく一番頼りにしていたリーダーがやられたという恐怖心と、自分たちに危害を加えるのは熊しかいないという思い込みしかなかった。だから、この状況で彼らが襲撃者を熊と決めつけて考えたのは、ごくしかたのない成り行きだった。

彼らの十メートルほど先で、葦がガサガサと音を立てて動いた。

「加納君、きみはそっちから回れ、挟み撃ちにしよう。武市さんの敵討ちだ」

二人はどちらもベレッタ上下二段式散弾銃を持っていた。狩猟用の散弾銃だが、熊狩りのときはスラッグ弾という鉛の一粒弾を使う。つまり殺傷力は警察の武器庫にあるような通常のライフル銃となんら変わりはなかった。

浩也ははじめ、ちょっと脅かして武市に銃を撃つのをやめさせようというだけのつもりでいたのだった。だが、近づいてみて、武市のでっぷりと太って脂ぎった、いかにも傲慢そうな顔を目にしたとたん、なんだかひどく腹が立ってきて、

『ちょ、ちゃんと相手を見て撃ちやがれ』

つい勢いのまま、顔面を蹴り飛ばしてしまったのだ。

岸田と加納が撃ってくるめちゃくちゃな弾道の弾を避けつつ、するすると葦原の中を進みながら、

「あー、困った。手を挙げて『俺は熊じゃないぞー』って叫んで、教えてやろうか」

そう思った。が、そのかたわら、次第しだいに頭に血が上って来て、ひどく我慢のならない気持ちがしていた。

浩也は自衛隊員であったから、銃器の扱いには慣れていたし、性能もよく知っていた。だからこそ、銃器のおそろしさが身に染みてわかっていた。銃を持つということは人の命を左右することだ。世の中で一番大事な人命に責任を持つのである。その重大さがわからなければ、銃を扱ってはならない。

「やっぱ、猟友会かなんかしらんが、こいつら心がけがよくないわ」

どうやらスポーツか娯楽気分で危険な銃を扱っているらしい。とくに、武市が言った、

『流れ弾で人が怪我をしたってかまうものか』

などは、許し難い人命軽視に思われた。

「撃ちたくなくても撃たなければならないことがあるんだ。そう簡単に銃をぶっ放してはいかんぞよ」

「出て来い熊公、頭をふっ飛ばしてやる。この迷惑なけだものめ!」

岸田が叫んでいた。浩也は逃げるのをやめて、その声の方へ進路を変えて行った。

たしかにここへ追い詰めたはずだった。

『出て来い熊公』と叫んだとき、まるでそれにこたえるように、何かが草むらを走り出して行った。岸田は発砲をつづけながら、目を離すことなく、ここまで追ってきたのだ。

深い淵に岩が迫り出した場所で、ここから先には行けないし、隠れる場所もない。平たい岩場に立って、岸田は眼をキョロキョロさせた。

「どこへ行っちまったんだ」

熊の姿はどこにも見えない。なんの気配もなかった。流れが岩を越える水音がしているばかりだった。

あきらめて帰ろうとしたとき、突然、川から水柱が立って、岸田の背後を脅かした。びっくりして振り返ると、その水柱に二つの目が光り、ぬっと腕がのびてきて、岸田の手からライフル銃をもぎとってしまった。岸田はあまりのことにへなへなと膝をついたが、もともと気の弱い男だったもので、そのまま倒れ込むと岩に頭をぶつけて気を失ってしまった。

加納は、土手道に停めてある自分の車へ向かっていた。武市は岸辺に倒れて意識が戻らないまだし、岸田ともさっきから携帯が繋がらなくなっていた。いやな予感がしてならなかった。恐怖といってもいい。自分が未知の何者かに狙われているのではないかという恐怖である。そして、こんなときは自分の車の中にいるのが一番安全だと思いついた。もし危険な何かがあっても、すぐにこの場所から離れられる。

土手について登り始めたとき、白いワゴン車は、停めたときのままの状態で土手道にあった。岸田はそれを、まるで自分を車が待っていてくれていたように感じてよろこんだ。ところが、その彼のワゴン車は、いきなり勝手に動き出すと、見ている前で土手の向こう側へガリガリガシャガシャと音を立てて落ちて行った。

「え、うそだろ、どうなっているのだ」

呆気にとられてしばらく動けないでいたが、ふと気が付くと、すぐ近くに、知らない男の黒い影が立っていた。

「あんた、こんなことをして、無事で済むと思っているのか。あとで後悔するぞ。いったい何者なんだ」

血走った目を剝いて武市が大声で叫んでいた。浩也の名前を知らないから『あんた』である。

漁師が鮭漁をする番小屋の前だ。岸田と加納も、武市と一緒に縄で括られて、地面に放り出されていた。

「俺たちは町役場の仕事をしているのだぞ。いはば公務だ。それを邪魔したら立派な犯罪だぞ。え、どうなんだあんた。警察に通報されたいのか」

武市の憤りは、それなりにまっとうかもしれなかった。たしかに彼らは熊の駆除を請け負い、その仕事をしていたのだ。それを、見ず知らずの男に邪魔され、殴られ脅かされて、終いにはこうして、理由もわからず縛り上げられてしまったのだから、憤慨するのも無理はない。とくに武市は、リーダーの自分の体面が汚されたという憤懣の思いが強かった。

「うるせーよ、あったく。ちっとは自分たちがやったことを反省しろ。めちゃくちゃ撃ちやがって、俺だったからよかったものの。ふつうの密漁者だったら、お前らの発砲で大怪我してたにちがいないところだ。銃を持つってことがどういうことかわかるまで、一晩そうやって頭を冷やしてろ」

浩也は彼らと川の中間にいて、焚火で鮭を焼いていた。顔が見えないように三人には背中を向けている。

「なんだこの野郎、えらそうに。ちんけな鮭の密漁者のくせしやがって」

武市が歯ぎしりをして縄を解こうともがいたとき、背中合わせで縛られていた岸田が、ウッ、と緊張した小さい悲鳴を上げた。

「熊、クマ」

かすれた声でそう言う。

大きな熊が一頭、番小屋の蔭から出て来て、ゆっくりと焚火のほうへ向かって歩いていた。真っ黒い、牛ほども大きさのある熊である。体重は4、5百キロもあるのではなかろうか。人間の七、八倍だ。とにかくでかい熊だった。

ずっとその辺に潜んでいたのか、それとも鮭の焼けるにおいに引かれてきたのか。

「お、おい、あんた」

竹内が押し殺した声で、顔は必死の形相で浩也に呼びかけた。

「そこの銃を取るんだ。引き金を引けば弾がでる。今すぐ撃ってくれ、そうしないと俺たち全員熊に食われてしまう」

ところが浩也は、ちょうど電話に出ていて、携帯電話を耳に宛てている最中だったから、その声が聞こえたかどうかわからない。

「やべー、ごめんごめん由美ちゃん。うっかりしてた。ううん温め直さなくっていいって。すぐに帰るから、料理はそのままにしてて」

奥さんからだったらしい。

「頼む、たのむ」

武市は震える声で懇願した。顔色はみるみる蒼白に変わっていった。

熊はゆっくりと、足音を忍ばせるようにしてじりじりと浩也の背中に近づいて行く。

「だめだ、もうだめだ。俺たち全員食われる」

銃は三丁とも浩也の手許にあって、おまけに自分は縛られているのだから使うことができない。

武市は観念して目を瞑ろうとした。が、瞼を閉じ切れなかった。恐怖が身体を麻痺させたようだった。

すると、迫っていた熊の鼻先に何かが投げ出された。

「お前にやるよ。俺は嫁と夕飯が家で待っているから」

浩也が焼いていた鮭だった。

熊はいったん口にくわえたが、熱かったのか、あわてて地面に落とした。そして唸り声を上げて、大きな顔を浩也に向けてにらんだ。

ところが、熊はいきなり後ろ退がりになると、ひるんだ様子をみせた。浩也に睨み返されたのだ。それは顔を向けず、目だけを動かしてジロリと熊にガン付けたのだったが、熊はその一瞥ですっかり気合をくじかれたらしかった。

やがて、鮭をくわえ直すと、そのまま向きを変えて、早足に夜の闇のなかへ消えてしまった。

武市は、浩也が熊を睨んだ時の、その目の光をわずかに見た。後ろからチラリと見えただけだったが、青白く、冷たく。胸のうちの感情をまったく虚無にしてしまったように静かな、それでもつよい目の光だった。

「こ、こいつは一体、何者なのだ」

いきなり冷たい汗が噴き出してきて、武市の総身をねっとりと濡らしていた。

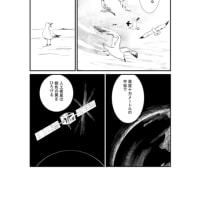

護衛艦「さみだれ」の艦上に、陸海空から選抜された自衛隊員が、日の丸を縫い付けた制服を着て整列していた。

彼ら百五十名は、これからソマリア沖からアフリカ内地ダルフールへ向かい、国連と共同して人道支援に当たる。ダルフールでは内戦のためすでに20万人が虐殺されていた。彼らは難民を救護し、国連軍と力を合わせて活動する。銃器の使用は厳しく制限されているが、使わなければならないときは躊躇なく、敵の命を奪わなくてはならない。その訓練を積んだ隊員たちだった。

みな精鋭であり、浩也も引き締まった表情で陸曹長の隣に並んでいた。

「派遣任務ご苦労である。みなくれぐれも自らの身体に留意し、日本のために働かれるよう期待する」

送辞の壇上には、統合幕僚長が直々に立っていた。くす玉が用意され、埠頭には見送りの家族友人が大勢詰めかけていた。

十月三十日、新自衛隊法による第一次海外派遣隊を乗せた「さみだれ」は、やがて音楽隊の演奏に送られて、五色のテープを散らしながら埠頭を離れて行った。

艦上から隊員たちが、家族の者たちへ思い思いに手を振っていた。その中に混じって浩也も、

「帰ってくるぞー、待ってろよ」

見送りの妻に向かって大きく手を振り、声を張り上げていた。

・・・・・・・

自分の小説作法は、この話だと『戦場から生きて帰る』の大テーマの答えを『猟友会とのたたかい』の小テーマを解くことから導く。なんだが、そうして現出した自分なりの主張を、読んでくれた人が納得してくれたかどうか。そこのところに話として成っているかどうかの成否がかかっているわけだけど、うーん、へたくそすぎてうまく行かなかった気がする。かなしい。

胸がはずんでいる。彼は二十七歳、自衛隊の二等陸曹である。坊主頭で目が細く、まっ黒に日焼けしていた。

「あなた、あまりおそくならないうちに帰ってきてね」

妻が玄関まで出て来て声をかけた。

浩也はまもなく、アフリカの紛争地域へ派遣されることが決まっていた。遠い外地に赴任する夫のために、妻は朝から時間をかけて、シチューを煮込んだりフライを揚げたりして浩也の好きな料理をたくさんこしらえていた。そして、それがもうすぐ出来上がるというときに、急に外出すると言いだしたのだから、ふつうの奥さんなら気を悪くしたかもしれない。

それでも、妻の由美は、少しもいやな顔をしなかった。声には常と変わらない愛情がこもっていた。

「おう、ごめんな、ごめん。すぐに戻ってくるから」

そうこたえて、浩也は駆けだした。

十月の半ばのことで、五時を過ぎたこの時刻はもう暗くなりかけている。町屋根の上には柿色の夕映えが広がっていた。

上代川は、町の北を流れる幅三十メートルばかりの清流である。広い河川敷には一面に背の高い葦が密生していて、一歩入ると人の姿を完全に隠してしまうほどだ。川辺の一帯はまるで原野のようだった。

「うはは、ずいぶんたくさんいるな」

この時期になると鮭がたくさん上ってくる。川面のところどころで鮭が跳ねていた。浩也は子供のころ、漁師から分けてもらってこの川の鮭を食べたことがあった。そして今日、突然その味を思い出すと、もう居ても立ってもいられなくなったのだった。

「ちくしょう、どれもうまそうだ」

舌なめずりをしながら、パチャパチャと音を立てている鮭の群れに、持ってきた網を差し入れようとした。そのとき、鋭い衝撃が頬をかすめ、川から頭を出していた近くの岩が火花を散らした。バーンという大きな銃声がそれに続いて聞こえた。

「仕留めたか」

「きっと当たってますよ」

色めき立った声が近づいてきた。

葦を分けて、三人の男が姿を現した。猟友会の者たちである。加納正弘と岸田邦彦、そしてリーダー格の武市浩二だ。彼らはこの川で熊の駆除を行っていた。

冬眠前で食欲旺盛な熊は、山から下りて来て、遡上する鮭に被害を与える。それで町から委託された彼らが、熊の駆除に当たっているのだった。三人ともよく目立つオレンジ色のベストを着ていた。

「逃げたようだな。頭かどこかに弾が当たった気がしたのだが」

見回しても熊の死骸がないことをたしかめると、武市は残念がって下唇をゆがめた。五十男で猟友会のリーダーである。

「いきなり撃ってしまってよかったのですか、大丈夫でしょうか、もし熊じゃなかったら、人間だったらえらいことですよ」

そう訊いたのは加納正弘だ。加納は中で一番歳が若く三十代だった。猟友会にも入ったばかりで、熊の駆除に参加したのは今日がはじめてだった。

肩から下したレミンントンМ870に、新しい弾を込めはじめていた武市が不機嫌そうに目を上げた。

「誰がこんな場所をうろつくっていうんだ。釣りは出来ないことになっているし漁協には連絡を取ってある。いるのは熊だ、熊。もしかしたらイノシシかもしれんが、どっちにしたって獲物の動物だ」

「しかし、もし人だったら」

加納は納得できないようすで、なおも狭い額にしわを寄せてみせた。万が一間違えて人を撃ったとなったら、それは一大事だ。

「まあまあ加納君。心配しすぎだよ。武市さんが言うとおり、熊にちがいない。だって人間だったら銃声にびっくりして大声を出してるだろ」

話に割って入った岸田は、いつも武市について歩いている、子分のような男だった。

「そうそう、大声を出すさ。人には口があるのだからな」

武市が笑ってうなずいた。

「それに俺たちは町役場の仕事をしてやってるのだ。事故があってもそっちで責任を取ってくれる。流れ弾で人が怪我をしたってかまうものか、わはは」

近くの草むらに隠れて彼らの会話をきいていた浩也は「ちぇ」と舌打ちした。

熊と間違われたのは心外だったし、人命を軽視するような口ぶりには腹が立った。顔を撫でると手に血がついた。弾がかすめた頬がひりひりした。

とはいえ、自分がやっていることは鮭の密漁である。『おい、お前らコラ』と出て行くのは、ちょっと憚られた。

「まだきっと近くにいるぞ。捜せ。俺の新しい銃の最初の獲物にしてやるんだ。みつけたらすぐ知らせろよ」

「わかってます、わかってます」

気負った声が、葦の茂りの中へ消えて行った。

それから数刻後、浩也はズボンをひざの上まで捲り上げて川に入っていた。銃撃を受けたときに、網を流してしまったので、手づかみで鮭を獲ろうというのだった。

彼は板金工の長男に生まれ、幼稚園までは両親がそろったふつうの家庭で育った。だが、多額の借金を残して父親が蒸発してしまうと、母親はほかの男と結婚して町を出て行き、一人残された彼は叔父の家に引き取られた。幼い子供にとって厳しい境涯だったといえるだろう。そのうえ、叔父夫婦は自分たちの子供ばかりかわいがり、ひどい暴力もふるったので、近所の家に逃げ込んだり、ときには公園で寝泊まりしなければならなかった。叔父夫婦にとって浩也は迷惑なだけのじゃま者だったのである。

小学生の彼が土手道をとぼとぼ歩いていると、漁をしていた男たちが番小屋に呼んでくれ、ご飯を食べさせてくれた。そのとき食べたのがこの川の鮭だった。

「うまかったなあ、うふふ」

浩也はそのときのことを思い出していた。気のいい漁師たちとの食事は楽しかった。叔父の家でも保護施設でもするような遠慮はしなくてもよかった。お腹一杯になるまでがつがつ食べた。

『なあ坊主、鮭は川で生まれると海へ出て、大きくなるとまた生まれた川に帰ってくるんだぞ』と、漁師の一人が教えてくれた。そして、『お前も大きくなって町を出て行くかもしれないが、偉くなってきっとまた戻っておいで』そう言って頭を撫でてくれた。その言葉が、とてもうれしかった。

彼は中学を卒業すると自衛隊の養成学校に入ったが、それは学費が要らず全寮制で、叔父の厄介にならずに済むからだった。

岩陰に追い詰めた鮭に浩也が手を伸ばしたとき、いきなり、また一発の弾丸が目の前をかすめた。

「おいおい、まだおれを熊だかなんだかと思ってやがるのか。やめろって、当たったら死ぬんだぞ!」

浩也は憤然として鼻から息をついた。

武市は熊をさがして川岸を歩いていた。すると、流れの中に屈み込んでいる黒い塊のような影を発見した。それは浩也が鮭を獲っているところだったのだが、辺りはすっかり暗くなっていたので、わずかな川明かりに動く影を、熊と見間違えたのはしかたなかったかもしれなかった。

武市は、立て続けに三発撃って、しんと静まり返った闇のなかへ目を凝らした。

「命中したか?」。

闇の中から何かがこっちに向かってくるようだった。そして、そう思ったのは一瞬のことだった。不安に駆られた武市は慌ててライフル銃を構え直そうとした。しかし、そのひまもなく、川の岩伝いに恐ろしい速さでピョンピョン跳ねて来た影は、たちまち武市の目の前で大きな人間の姿になっていた。

武市の悲鳴を聞いて、加納と岸田が駆けつけてきた。銃声に続いて起こった魂消えるような悲鳴は、なにか尋常でないことが武市の身に起こったことを暗示していた。

「武市さん、返事をしてください、なにがあったんです」

心配してやってきた二人は、あっと息をのんで足をとめた。オレンジ色のベストを着た武市が泡を噴いて地面に倒れていた。

「うわ、熊にやられたんだ」

二人は急いであたりへ目を配った。まだ近くに熊が潜んでいるのではないかと思ったのである。

しかし、もし彼らが、もっと注意深く、仰向けになって気絶している武市の顔を、持っていた懐中電灯で調べたなら、その額に人間の足で蹴られたにちがいない靴の跡がついていることに気がついたろう。そうすれば、やったのが熊でないことが容易にわかったはずだ。が、このとき二人の意識には、とにかく一番頼りにしていたリーダーがやられたという恐怖心と、自分たちに危害を加えるのは熊しかいないという思い込みしかなかった。だから、この状況で彼らが襲撃者を熊と決めつけて考えたのは、ごくしかたのない成り行きだった。

彼らの十メートルほど先で、葦がガサガサと音を立てて動いた。

「加納君、きみはそっちから回れ、挟み撃ちにしよう。武市さんの敵討ちだ」

二人はどちらもベレッタ上下二段式散弾銃を持っていた。狩猟用の散弾銃だが、熊狩りのときはスラッグ弾という鉛の一粒弾を使う。つまり殺傷力は警察の武器庫にあるような通常のライフル銃となんら変わりはなかった。

浩也ははじめ、ちょっと脅かして武市に銃を撃つのをやめさせようというだけのつもりでいたのだった。だが、近づいてみて、武市のでっぷりと太って脂ぎった、いかにも傲慢そうな顔を目にしたとたん、なんだかひどく腹が立ってきて、

『ちょ、ちゃんと相手を見て撃ちやがれ』

つい勢いのまま、顔面を蹴り飛ばしてしまったのだ。

岸田と加納が撃ってくるめちゃくちゃな弾道の弾を避けつつ、するすると葦原の中を進みながら、

「あー、困った。手を挙げて『俺は熊じゃないぞー』って叫んで、教えてやろうか」

そう思った。が、そのかたわら、次第しだいに頭に血が上って来て、ひどく我慢のならない気持ちがしていた。

浩也は自衛隊員であったから、銃器の扱いには慣れていたし、性能もよく知っていた。だからこそ、銃器のおそろしさが身に染みてわかっていた。銃を持つということは人の命を左右することだ。世の中で一番大事な人命に責任を持つのである。その重大さがわからなければ、銃を扱ってはならない。

「やっぱ、猟友会かなんかしらんが、こいつら心がけがよくないわ」

どうやらスポーツか娯楽気分で危険な銃を扱っているらしい。とくに、武市が言った、

『流れ弾で人が怪我をしたってかまうものか』

などは、許し難い人命軽視に思われた。

「撃ちたくなくても撃たなければならないことがあるんだ。そう簡単に銃をぶっ放してはいかんぞよ」

「出て来い熊公、頭をふっ飛ばしてやる。この迷惑なけだものめ!」

岸田が叫んでいた。浩也は逃げるのをやめて、その声の方へ進路を変えて行った。

たしかにここへ追い詰めたはずだった。

『出て来い熊公』と叫んだとき、まるでそれにこたえるように、何かが草むらを走り出して行った。岸田は発砲をつづけながら、目を離すことなく、ここまで追ってきたのだ。

深い淵に岩が迫り出した場所で、ここから先には行けないし、隠れる場所もない。平たい岩場に立って、岸田は眼をキョロキョロさせた。

「どこへ行っちまったんだ」

熊の姿はどこにも見えない。なんの気配もなかった。流れが岩を越える水音がしているばかりだった。

あきらめて帰ろうとしたとき、突然、川から水柱が立って、岸田の背後を脅かした。びっくりして振り返ると、その水柱に二つの目が光り、ぬっと腕がのびてきて、岸田の手からライフル銃をもぎとってしまった。岸田はあまりのことにへなへなと膝をついたが、もともと気の弱い男だったもので、そのまま倒れ込むと岩に頭をぶつけて気を失ってしまった。

加納は、土手道に停めてある自分の車へ向かっていた。武市は岸辺に倒れて意識が戻らないまだし、岸田ともさっきから携帯が繋がらなくなっていた。いやな予感がしてならなかった。恐怖といってもいい。自分が未知の何者かに狙われているのではないかという恐怖である。そして、こんなときは自分の車の中にいるのが一番安全だと思いついた。もし危険な何かがあっても、すぐにこの場所から離れられる。

土手について登り始めたとき、白いワゴン車は、停めたときのままの状態で土手道にあった。岸田はそれを、まるで自分を車が待っていてくれていたように感じてよろこんだ。ところが、その彼のワゴン車は、いきなり勝手に動き出すと、見ている前で土手の向こう側へガリガリガシャガシャと音を立てて落ちて行った。

「え、うそだろ、どうなっているのだ」

呆気にとられてしばらく動けないでいたが、ふと気が付くと、すぐ近くに、知らない男の黒い影が立っていた。

「あんた、こんなことをして、無事で済むと思っているのか。あとで後悔するぞ。いったい何者なんだ」

血走った目を剝いて武市が大声で叫んでいた。浩也の名前を知らないから『あんた』である。

漁師が鮭漁をする番小屋の前だ。岸田と加納も、武市と一緒に縄で括られて、地面に放り出されていた。

「俺たちは町役場の仕事をしているのだぞ。いはば公務だ。それを邪魔したら立派な犯罪だぞ。え、どうなんだあんた。警察に通報されたいのか」

武市の憤りは、それなりにまっとうかもしれなかった。たしかに彼らは熊の駆除を請け負い、その仕事をしていたのだ。それを、見ず知らずの男に邪魔され、殴られ脅かされて、終いにはこうして、理由もわからず縛り上げられてしまったのだから、憤慨するのも無理はない。とくに武市は、リーダーの自分の体面が汚されたという憤懣の思いが強かった。

「うるせーよ、あったく。ちっとは自分たちがやったことを反省しろ。めちゃくちゃ撃ちやがって、俺だったからよかったものの。ふつうの密漁者だったら、お前らの発砲で大怪我してたにちがいないところだ。銃を持つってことがどういうことかわかるまで、一晩そうやって頭を冷やしてろ」

浩也は彼らと川の中間にいて、焚火で鮭を焼いていた。顔が見えないように三人には背中を向けている。

「なんだこの野郎、えらそうに。ちんけな鮭の密漁者のくせしやがって」

武市が歯ぎしりをして縄を解こうともがいたとき、背中合わせで縛られていた岸田が、ウッ、と緊張した小さい悲鳴を上げた。

「熊、クマ」

かすれた声でそう言う。

大きな熊が一頭、番小屋の蔭から出て来て、ゆっくりと焚火のほうへ向かって歩いていた。真っ黒い、牛ほども大きさのある熊である。体重は4、5百キロもあるのではなかろうか。人間の七、八倍だ。とにかくでかい熊だった。

ずっとその辺に潜んでいたのか、それとも鮭の焼けるにおいに引かれてきたのか。

「お、おい、あんた」

竹内が押し殺した声で、顔は必死の形相で浩也に呼びかけた。

「そこの銃を取るんだ。引き金を引けば弾がでる。今すぐ撃ってくれ、そうしないと俺たち全員熊に食われてしまう」

ところが浩也は、ちょうど電話に出ていて、携帯電話を耳に宛てている最中だったから、その声が聞こえたかどうかわからない。

「やべー、ごめんごめん由美ちゃん。うっかりしてた。ううん温め直さなくっていいって。すぐに帰るから、料理はそのままにしてて」

奥さんからだったらしい。

「頼む、たのむ」

武市は震える声で懇願した。顔色はみるみる蒼白に変わっていった。

熊はゆっくりと、足音を忍ばせるようにしてじりじりと浩也の背中に近づいて行く。

「だめだ、もうだめだ。俺たち全員食われる」

銃は三丁とも浩也の手許にあって、おまけに自分は縛られているのだから使うことができない。

武市は観念して目を瞑ろうとした。が、瞼を閉じ切れなかった。恐怖が身体を麻痺させたようだった。

すると、迫っていた熊の鼻先に何かが投げ出された。

「お前にやるよ。俺は嫁と夕飯が家で待っているから」

浩也が焼いていた鮭だった。

熊はいったん口にくわえたが、熱かったのか、あわてて地面に落とした。そして唸り声を上げて、大きな顔を浩也に向けてにらんだ。

ところが、熊はいきなり後ろ退がりになると、ひるんだ様子をみせた。浩也に睨み返されたのだ。それは顔を向けず、目だけを動かしてジロリと熊にガン付けたのだったが、熊はその一瞥ですっかり気合をくじかれたらしかった。

やがて、鮭をくわえ直すと、そのまま向きを変えて、早足に夜の闇のなかへ消えてしまった。

武市は、浩也が熊を睨んだ時の、その目の光をわずかに見た。後ろからチラリと見えただけだったが、青白く、冷たく。胸のうちの感情をまったく虚無にしてしまったように静かな、それでもつよい目の光だった。

「こ、こいつは一体、何者なのだ」

いきなり冷たい汗が噴き出してきて、武市の総身をねっとりと濡らしていた。

護衛艦「さみだれ」の艦上に、陸海空から選抜された自衛隊員が、日の丸を縫い付けた制服を着て整列していた。

彼ら百五十名は、これからソマリア沖からアフリカ内地ダルフールへ向かい、国連と共同して人道支援に当たる。ダルフールでは内戦のためすでに20万人が虐殺されていた。彼らは難民を救護し、国連軍と力を合わせて活動する。銃器の使用は厳しく制限されているが、使わなければならないときは躊躇なく、敵の命を奪わなくてはならない。その訓練を積んだ隊員たちだった。

みな精鋭であり、浩也も引き締まった表情で陸曹長の隣に並んでいた。

「派遣任務ご苦労である。みなくれぐれも自らの身体に留意し、日本のために働かれるよう期待する」

送辞の壇上には、統合幕僚長が直々に立っていた。くす玉が用意され、埠頭には見送りの家族友人が大勢詰めかけていた。

十月三十日、新自衛隊法による第一次海外派遣隊を乗せた「さみだれ」は、やがて音楽隊の演奏に送られて、五色のテープを散らしながら埠頭を離れて行った。

艦上から隊員たちが、家族の者たちへ思い思いに手を振っていた。その中に混じって浩也も、

「帰ってくるぞー、待ってろよ」

見送りの妻に向かって大きく手を振り、声を張り上げていた。

・・・・・・・

自分の小説作法は、この話だと『戦場から生きて帰る』の大テーマの答えを『猟友会とのたたかい』の小テーマを解くことから導く。なんだが、そうして現出した自分なりの主張を、読んでくれた人が納得してくれたかどうか。そこのところに話として成っているかどうかの成否がかかっているわけだけど、うーん、へたくそすぎてうまく行かなかった気がする。かなしい。