家電量販店のオーディオフロアの一角、お客様用ソファーにハナはいた。

ハナは都内の公園に捨てられていたコーギーの子犬である。いまは海辺町の瀬川家で大事にされている。

「直ったぞ、お待たせ」

修理受付のカウンターから戻ってきた正史が、ハナの首にアイポッドをかけてやった。

「店員さんがお前のためにって、新しいボカロの曲をいくつか入れてくれたぞ。よかったな」

『キャン』とハナがカウンターへお礼の声を出すと、店員のお兄さんが「サービスだよ」と笑った。

身体のよわいハナは、あまり散歩に出られない。そのかわり音楽を聴くのを楽しみにしている。とくにボカロが好きだ。歌詞も曲も好きだけれども、電子音の声を聴いていると自分もいつか人間の声が出せるような気がした。そうしたら、やさしい瀬川家の人たちと、正史とお話ができる。ありがとう。とか、うん。とか、そうだね。とか、自分の気持ちを伝えられる。本当の気持ちを伝えられるって、どんなにすてきだろう。

「瀬川さん、タンノイの凄いスピーカーが修理に来ているんですが、ちょっと聴いて行かれませんか」

店員によばれて正史が行ってしまうと、ハナはヘッドフォンのボリュームを少し上げて目を閉じた。

大手ゼネコン本社。いまは昼休中だったが、松田安彦は一人職場の机に残って夢中で鉛筆を動かしていた。都市開発の構想の図面である。

緑の多い自然な暮らし。いつか理想の町を自分で作ってみたかった。でも、一般職の彼が、設計の仕事をさせてもらえることはまずありえないことだった。

昼休みが終って、同僚たちが食堂から戻ってくる足音がした。

図面を引き出しの中に押し込もうとして、何かにつっかえた。

電子音楽の作成ソフトだった。『初音ミク』のロゴと緑色の髪の少女が描かれている。

一度も使ったことはなかった。

誕生日に自分への贈り物にと買ったものだ。誕生日といっても祝ってくれる友だちの一人もいない彼だった。

『初音ミク』自由に自分だけの音楽を作れるソフト。

彼はとくに電子音楽が好きだというわけではなかった。買うものはなんでもよかった。ただそのとき、たまたま秋葉原にいたというだけのことだった。

「いつまで工期が延びているのだ。ちょっとは気を利かせろよ。パイルの二三本打たなくても建物が倒れるわけでもあるまい」

マンションの新築工事が遅れていることに、課長が声を荒らげていた。その現場の施工管理は松田の担当だった。

「このまま建物の工事に入っていいじゃないか」

基礎に打ち込むパイルを省くなんてことは、むろん違法行為だ。管理者として承諾できることではなかった。

しかし、松田は「はい」と返事をした。

逆らってもどうせ無視されるのだ。

『そんなことできません』と抗議しても最後には屈服させられる。

「なんだその顔は、俺の指示に文句があるのか」

「いいえ」

ちがう。でも、そう答えるしかない。いつだって彼は、本当の気持ちを口にできずにいた。争いごとはいやだった。

職場に笑い声が起こった。松田は周りから見下げられていた。気が弱く言い返さないことが分かっているから、みな侮り切っていた。『意見がないなら、言う通りにしろ』小さいころから大人になっても、周りからずっとそういう扱いだった。

『意見がない』ことはないのだ。それを言葉にしないできただけだ。

「パイルドライバが都合できないのは、松田、お前の責任だろう。不満があるのだったら、その大きな頭でパイルを地面に打ち込んだらどうだ」

松田を軽蔑することに関して、とくに課長は苛烈だった。松田が米国の、それも著名な工科大を出ていることが、地方大学の出身でしかない彼の気に障っていたのである。

ひょろりとした痩せ型の松田は、なで肩の上に乗った頭が不安定に大きく見えた。そのことを課長はよくからかった。身体上のことをあげつらうのだから悪質である。

松田はいつもように、ペコリと礼をしただけだった。

「誰か、現場に指示を出してくれ。松田じゃ当てにならん。とにかくパイルは要らないってな」

「なんだ、これ」

松田に代わって電話を使おうとした社員が、松田が仕舞い忘れていた図面をみつけた。

「仕事中にお絵かきしてたのか」

職場の全員に見えるように、広げて掲げた。

「返せ!」

職場中が驚いた。それまで聞いたことのない、松田の唸るようなはげしい声だった。走り寄りながら、松田は棚から事務用の鋏をとっていた。

傷つけようという意図ではない。ただ、大事なものに触られたくなかっただけだ。気が弱く体力もない者が、事に対して無意識に過剰な反応をしてしまうことはよくあることだ。本気だということを相手に知らせようとしただけだった。

松田のようすに、課長がデスクから飛び出してきた。

「ばか、物騒なまねをするな」後ろから肩をつかんだ。松田の身体が反転した。まったく無意識だった。気が付いたときは課長が血を流して床に倒れ、にぎっていた鋏から血が滴っていた。

「課長!」

「何をしたんだ、松田」

「ひどい」

職場の者が集まってきた。

「お、お前。わたしを……」

課長は胸を押さえて松田を見上げた。顔が真っ青だった。

その気がなくても、上司を刺したことは事実だった。争いを好まず、言いたいことを我慢してずっと耐えてて来た生き方がまったく無駄になった感じがした。

「なにぼんやり突っ立っているのだ。お前、たいへんなことをしたんだぞ」

集まってきたなかの一人が、松田をつかんではげしくゆすぶった。

「もうけのことばかり考えて……、手抜き工事をさせて、ここは社会のためには何にもしていない」

「なんだって? 何をブツブツ言っているんだ。それより課長を医務室へはこぶんだ。お前も来い」

「……理念も思想もない。自分たちのことが大事なだけだ。未来の理想を語ろうともしない」

じっと立ったまま、意味不明な独り言を口にする松田に、職場の者たちが気味悪がって顔を見合わせた。が、松田はこの独り言が忘れていた自分の本当の言葉にちがいないことに気が付いていた。

「警察を呼べ、警察だ。あいつをここから追い出せ!」

胸の傷を苦しそうに押さえた課長が、ふるえる手で松田を指さして喚いた。

松田は逃げた。制止しようとする者へ、それが同僚の社員であろうと警備会社の者であろうと血の付いた鋏を振りかざして逃走した。

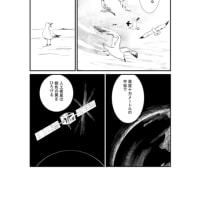

市中をパトカーが警戒し大掛かりな捜索が行われた。が、どこにもその姿を発見することはできなかった。

自宅や職場の彼の机周りは、事件以前のままだった。ただ、初音ミクのソフトだけが職場の机から無くなっていた。

松田はこの社会から姿を消してしまった。

警察が押収した彼の書きかけの設計図には、緑の自然に囲まれた町で、やせた、体格に乏しい細っこい男が一人、日差しのこぼれる木の下に座っていた。

いつだってきみは笑われ者だ

いつもどおりきみは嫌われ者だ

きみは途方に暮れて悲しんでた

ならあたしの声を使えばいいよ

きっと君の力になれる あたしを歌わせてみて

君の 君だけの言葉でさ

「ハナ、楽しそうだな。何を聴いているんだい」

正史の運転するセダンで、ハナは海辺町へ帰る途中だった。

量販店の店員がアイポッドに入れてくれたのは『ODDS&END』という曲だった。

『わたしもいつか歌えるだろうか、わたしだけの、本当のきもちの言葉で』

助手席から外をのぞくと、新緑の木々からあかるい日差しがこぼれていた。

おわり

ハナは都内の公園に捨てられていたコーギーの子犬である。いまは海辺町の瀬川家で大事にされている。

「直ったぞ、お待たせ」

修理受付のカウンターから戻ってきた正史が、ハナの首にアイポッドをかけてやった。

「店員さんがお前のためにって、新しいボカロの曲をいくつか入れてくれたぞ。よかったな」

『キャン』とハナがカウンターへお礼の声を出すと、店員のお兄さんが「サービスだよ」と笑った。

身体のよわいハナは、あまり散歩に出られない。そのかわり音楽を聴くのを楽しみにしている。とくにボカロが好きだ。歌詞も曲も好きだけれども、電子音の声を聴いていると自分もいつか人間の声が出せるような気がした。そうしたら、やさしい瀬川家の人たちと、正史とお話ができる。ありがとう。とか、うん。とか、そうだね。とか、自分の気持ちを伝えられる。本当の気持ちを伝えられるって、どんなにすてきだろう。

「瀬川さん、タンノイの凄いスピーカーが修理に来ているんですが、ちょっと聴いて行かれませんか」

店員によばれて正史が行ってしまうと、ハナはヘッドフォンのボリュームを少し上げて目を閉じた。

大手ゼネコン本社。いまは昼休中だったが、松田安彦は一人職場の机に残って夢中で鉛筆を動かしていた。都市開発の構想の図面である。

緑の多い自然な暮らし。いつか理想の町を自分で作ってみたかった。でも、一般職の彼が、設計の仕事をさせてもらえることはまずありえないことだった。

昼休みが終って、同僚たちが食堂から戻ってくる足音がした。

図面を引き出しの中に押し込もうとして、何かにつっかえた。

電子音楽の作成ソフトだった。『初音ミク』のロゴと緑色の髪の少女が描かれている。

一度も使ったことはなかった。

誕生日に自分への贈り物にと買ったものだ。誕生日といっても祝ってくれる友だちの一人もいない彼だった。

『初音ミク』自由に自分だけの音楽を作れるソフト。

彼はとくに電子音楽が好きだというわけではなかった。買うものはなんでもよかった。ただそのとき、たまたま秋葉原にいたというだけのことだった。

「いつまで工期が延びているのだ。ちょっとは気を利かせろよ。パイルの二三本打たなくても建物が倒れるわけでもあるまい」

マンションの新築工事が遅れていることに、課長が声を荒らげていた。その現場の施工管理は松田の担当だった。

「このまま建物の工事に入っていいじゃないか」

基礎に打ち込むパイルを省くなんてことは、むろん違法行為だ。管理者として承諾できることではなかった。

しかし、松田は「はい」と返事をした。

逆らってもどうせ無視されるのだ。

『そんなことできません』と抗議しても最後には屈服させられる。

「なんだその顔は、俺の指示に文句があるのか」

「いいえ」

ちがう。でも、そう答えるしかない。いつだって彼は、本当の気持ちを口にできずにいた。争いごとはいやだった。

職場に笑い声が起こった。松田は周りから見下げられていた。気が弱く言い返さないことが分かっているから、みな侮り切っていた。『意見がないなら、言う通りにしろ』小さいころから大人になっても、周りからずっとそういう扱いだった。

『意見がない』ことはないのだ。それを言葉にしないできただけだ。

「パイルドライバが都合できないのは、松田、お前の責任だろう。不満があるのだったら、その大きな頭でパイルを地面に打ち込んだらどうだ」

松田を軽蔑することに関して、とくに課長は苛烈だった。松田が米国の、それも著名な工科大を出ていることが、地方大学の出身でしかない彼の気に障っていたのである。

ひょろりとした痩せ型の松田は、なで肩の上に乗った頭が不安定に大きく見えた。そのことを課長はよくからかった。身体上のことをあげつらうのだから悪質である。

松田はいつもように、ペコリと礼をしただけだった。

「誰か、現場に指示を出してくれ。松田じゃ当てにならん。とにかくパイルは要らないってな」

「なんだ、これ」

松田に代わって電話を使おうとした社員が、松田が仕舞い忘れていた図面をみつけた。

「仕事中にお絵かきしてたのか」

職場の全員に見えるように、広げて掲げた。

「返せ!」

職場中が驚いた。それまで聞いたことのない、松田の唸るようなはげしい声だった。走り寄りながら、松田は棚から事務用の鋏をとっていた。

傷つけようという意図ではない。ただ、大事なものに触られたくなかっただけだ。気が弱く体力もない者が、事に対して無意識に過剰な反応をしてしまうことはよくあることだ。本気だということを相手に知らせようとしただけだった。

松田のようすに、課長がデスクから飛び出してきた。

「ばか、物騒なまねをするな」後ろから肩をつかんだ。松田の身体が反転した。まったく無意識だった。気が付いたときは課長が血を流して床に倒れ、にぎっていた鋏から血が滴っていた。

「課長!」

「何をしたんだ、松田」

「ひどい」

職場の者が集まってきた。

「お、お前。わたしを……」

課長は胸を押さえて松田を見上げた。顔が真っ青だった。

その気がなくても、上司を刺したことは事実だった。争いを好まず、言いたいことを我慢してずっと耐えてて来た生き方がまったく無駄になった感じがした。

「なにぼんやり突っ立っているのだ。お前、たいへんなことをしたんだぞ」

集まってきたなかの一人が、松田をつかんではげしくゆすぶった。

「もうけのことばかり考えて……、手抜き工事をさせて、ここは社会のためには何にもしていない」

「なんだって? 何をブツブツ言っているんだ。それより課長を医務室へはこぶんだ。お前も来い」

「……理念も思想もない。自分たちのことが大事なだけだ。未来の理想を語ろうともしない」

じっと立ったまま、意味不明な独り言を口にする松田に、職場の者たちが気味悪がって顔を見合わせた。が、松田はこの独り言が忘れていた自分の本当の言葉にちがいないことに気が付いていた。

「警察を呼べ、警察だ。あいつをここから追い出せ!」

胸の傷を苦しそうに押さえた課長が、ふるえる手で松田を指さして喚いた。

松田は逃げた。制止しようとする者へ、それが同僚の社員であろうと警備会社の者であろうと血の付いた鋏を振りかざして逃走した。

市中をパトカーが警戒し大掛かりな捜索が行われた。が、どこにもその姿を発見することはできなかった。

自宅や職場の彼の机周りは、事件以前のままだった。ただ、初音ミクのソフトだけが職場の机から無くなっていた。

松田はこの社会から姿を消してしまった。

警察が押収した彼の書きかけの設計図には、緑の自然に囲まれた町で、やせた、体格に乏しい細っこい男が一人、日差しのこぼれる木の下に座っていた。

いつだってきみは笑われ者だ

いつもどおりきみは嫌われ者だ

きみは途方に暮れて悲しんでた

ならあたしの声を使えばいいよ

きっと君の力になれる あたしを歌わせてみて

君の 君だけの言葉でさ

「ハナ、楽しそうだな。何を聴いているんだい」

正史の運転するセダンで、ハナは海辺町へ帰る途中だった。

量販店の店員がアイポッドに入れてくれたのは『ODDS&END』という曲だった。

『わたしもいつか歌えるだろうか、わたしだけの、本当のきもちの言葉で』

助手席から外をのぞくと、新緑の木々からあかるい日差しがこぼれていた。

おわり