おはようございます。生き生き箕面通信2630(160324)をお届けします。

・「この国のかたち」をもう一度、問うと司馬遼太郎さん

「100分de名著」(NHK)が昨日、司馬遼太郎さんの4回目としてありました。「昭和を書き上げようとしたけれど、結局、果たせないまま亡くなり、それがいま、私たちに『問い』として課されているように感じられます。私たちは、「この国のかたち」をどう考えればいいのか。もちろん、安倍首相が望むような“好戦的な”国ではありません。

日本が好戦的な国に仲間入りしたのは、「日露戦争」からだと司馬さんはいいます。日露戦争に勝ったにもかかわらず、ほとんど取るものを取らずに終わったと勘違いし、ついには日比谷公園での3万人の焼き討ちにあいます。「白人の国に勝ったから」と日本を1等国扱いにしなければならない。

そして、天皇の「統帥権」におよびます。天皇の軍隊を、軍部は自分たちの軍隊として扱うようになり、ついには「超法規的」な軍隊とします。

その過程で4回目では、「ナショナリズムとパトリオティズムの相違」が話題になりました。ナショナリズムとは「お国自慢」であり、パトリオティズムとは「愛国主義」です。お国自慢は、それが高じると「つい、やるか」となります。愛国主義は、あくまでも「あなたの国もいいが、私の国もいいよ」となるのだそうです。

かつての軍隊は、結局、「この国のかたち」がわからないまま、ただ突っ走ることになった。「八紘一宇」などの掛け声は、結局、日本がアジアの盟主として君臨するための方策でした。

司馬さんは、「21世紀の君たちへ」という言葉を書置きしました。「君たちは、相手には優しく、そして社会とは支え合い、他人の痛み、他民族の痛みを感じることだ」としました。「真夏の太陽のように輝いているのを感じた。何が大事なのか、その共感性を感じた」といいます。

それは、安倍首相らの感受性とはまったく異なります。私たちは、自分で「この国のかたち」をしっかりとつくり上げましょう。今日の民進党には、山尾志桜里さんが政調会長に推されるようです。せめてこんなところからしか進めないようです。

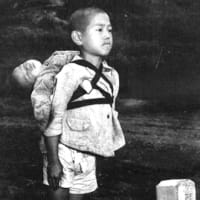

当時を生きた者たちは、一寸先は闇のなかを

五里霧中で頑張る。が、過ぎ去ってしまえば、当時のことがより良く分かる、たとえて言えば、山頂に立ったものが

、あんな道をのぼってきて馬鹿じゃないのか、と言うようなもんだな。

これは福田恒存が、乃木将軍を馬鹿将軍みたいに評した司馬遼太郎について言ったもの、と記憶している。

司馬ってのは、かなりえぇ加減なものなのだ。乃木評

にしてもそうだが、旅順港攻略についてもづいぶん間違った認識をしてるみたいだ。三八銃の評価も間違っておるし、ま、とにかく戦前戦中についてはボロクソだ。

司馬に「明治という国家」ってのがある、づぃぶん昔に読んだが、こりゃ良くできた本だ。初々しく、溌剌とした、司馬によればプロテスタント国家。 その明治の人で、ルソーの紹介者・中江兆民が、ゆったそーな、

大陸に覇をとなえよと。したら弟子の一人が、でも失敗したらどーなりますぅ?と。兆民答えていわく、そんときゃ反省すりゃいーじゃないかと。

希有壮大だね。いまの平和主義みたいな偽善主義者とは無縁だな。

---------

間違った歴史認識だよそりゃ。 自閉症だ

戦争には相手があるってことを忘れるのが日本悪玉論をとる左翼だ。

白人植民地勢力から追いつめられ、開戦を余儀なくされた日本が、慌てて作った標語だ。

当時世界は白人諸国の植民地だ。当時アジア人が

いかなる扱いを受けていたか、すっかり忘れとる。

日本軍の悪口ばかり言うが、植民地に君臨した白人連中の悪口は言わんのか。