春日大社・中臣氏(のちの藤原氏)の氏神を祀るために768年に創設された奈良県奈良市にある神社

大社ですので、スサノオを祀る出雲大社と同じで、アマテラスの直系ではありません。

春日大明神

実は、春日大明神は1人ではありません。

武甕槌命(タケミカヅチ) - 藤原氏守護神(常陸国鹿島の神)

経津主命(ふつぬしのかみ) - 同上(下総国香取の神)

天児屋根命(あめのこやねのみこと) - 藤原氏の祖神(河内国平岡の神)

比売神(ひめがみ) - 天児屋根命の妻(同上)

の四人が祀られています。

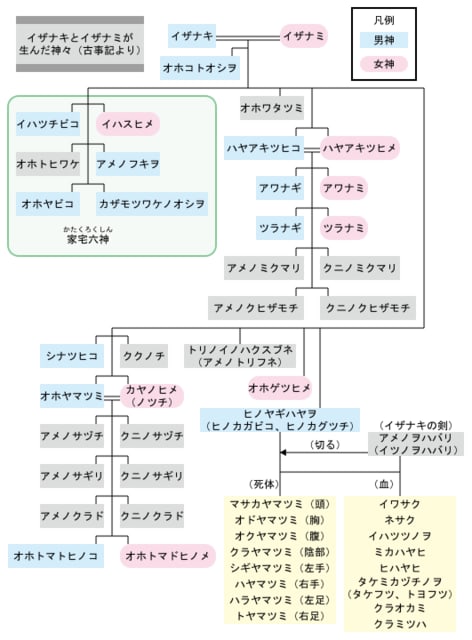

実は、イザナギとイザナミが産んだ神様がいます。日本神話の神産みです。

イザナギとイザナミとの間に沢山の神々を産みます。

さいごに火の神 火之夜藝速男神(カグツチ)を産みますが

火の神であったために、イザナミの陰部の火傷が原因でイザナミは死んでします。

イザナギが怒ってカグツチを十拳剣で首を切り落として殺してしまします。

その時に、カグツチの血から多くの神々が産まれます。

武甕槌命(タケミカヅチ) は、カグツチの血から産まれた三神の一人

経津主命(ふつぬしのかみ)は

軻遇突智の血が天の安河のほとりの岩群を染めたために岩裂神・根裂神が生まれ、その御子の磐筒男神・磐筒女神が経津主神を産んだ。

天児屋根命(あめのこやねのみこと) は

岩戸隠れの際、天照大神が岩戸を少し開いたときに太玉命とともに鏡を差し出した。

天孫降臨の際瓊瓊杵尊(ニニギ)に随伴し、古事記には中臣連の祖

比売神(ひめがみ) は、日本神話には登場しませんが、

天児屋根命(あめのこやねのみこと)の妻という設定になっています。

中臣氏は藤原氏の祖としていますので。権力者の頂点に上り詰めた藤原氏が

勝手に自分の先祖を中臣氏として神代までつなげたのではないでしょうか。

出雲のスサノオと天皇家のアマテラスが兄弟で、春日大明神は、それより先に産まれた神々ですので、恐れ多い所もあります。

中臣氏は、蘇我氏、物部氏の神道、仏教の争いの際に、物部氏側の神道派でした。

時の権力者は、常に自分たちの先祖を神様にしたい様です。

中臣鎌足(藤原鎌足)は、中大兄皇子(天智天皇)とともに乙巳の変から大化の改新に至る諸改革に携り、その功績を認められて藤原朝臣姓を与えられます。

その子供(次男)が、藤原 不比等(ふじわら の ふひと)

何と竹取物語』でかぐや姫に求婚する5人の貴公子の1人とされています。

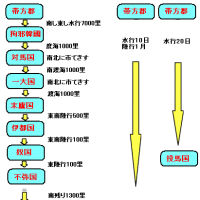

710年、藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の御蓋山(みかさやま)に遷して祀り、春日神と称したのに始まります。

大社ですので、スサノオを祀る出雲大社と同じで、アマテラスの直系ではありません。

春日大明神

実は、春日大明神は1人ではありません。

武甕槌命(タケミカヅチ) - 藤原氏守護神(常陸国鹿島の神)

経津主命(ふつぬしのかみ) - 同上(下総国香取の神)

天児屋根命(あめのこやねのみこと) - 藤原氏の祖神(河内国平岡の神)

比売神(ひめがみ) - 天児屋根命の妻(同上)

の四人が祀られています。

実は、イザナギとイザナミが産んだ神様がいます。日本神話の神産みです。

イザナギとイザナミとの間に沢山の神々を産みます。

さいごに火の神 火之夜藝速男神(カグツチ)を産みますが

火の神であったために、イザナミの陰部の火傷が原因でイザナミは死んでします。

イザナギが怒ってカグツチを十拳剣で首を切り落として殺してしまします。

その時に、カグツチの血から多くの神々が産まれます。

武甕槌命(タケミカヅチ) は、カグツチの血から産まれた三神の一人

経津主命(ふつぬしのかみ)は

軻遇突智の血が天の安河のほとりの岩群を染めたために岩裂神・根裂神が生まれ、その御子の磐筒男神・磐筒女神が経津主神を産んだ。

天児屋根命(あめのこやねのみこと) は

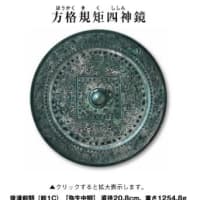

岩戸隠れの際、天照大神が岩戸を少し開いたときに太玉命とともに鏡を差し出した。

天孫降臨の際瓊瓊杵尊(ニニギ)に随伴し、古事記には中臣連の祖

比売神(ひめがみ) は、日本神話には登場しませんが、

天児屋根命(あめのこやねのみこと)の妻という設定になっています。

中臣氏は藤原氏の祖としていますので。権力者の頂点に上り詰めた藤原氏が

勝手に自分の先祖を中臣氏として神代までつなげたのではないでしょうか。

出雲のスサノオと天皇家のアマテラスが兄弟で、春日大明神は、それより先に産まれた神々ですので、恐れ多い所もあります。

中臣氏は、蘇我氏、物部氏の神道、仏教の争いの際に、物部氏側の神道派でした。

時の権力者は、常に自分たちの先祖を神様にしたい様です。

中臣鎌足(藤原鎌足)は、中大兄皇子(天智天皇)とともに乙巳の変から大化の改新に至る諸改革に携り、その功績を認められて藤原朝臣姓を与えられます。

その子供(次男)が、藤原 不比等(ふじわら の ふひと)

何と竹取物語』でかぐや姫に求婚する5人の貴公子の1人とされています。

710年、藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の御蓋山(みかさやま)に遷して祀り、春日神と称したのに始まります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます