でました。知る人ぞ知る私の壊し癖。懲りない私です。まあ、いつものことで慣れっこですね。

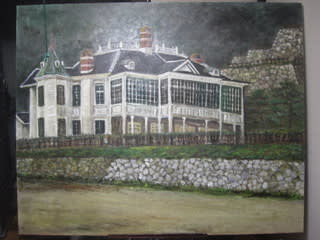

河野先生の指導で、建物の前に松の木を植えないことにしたが、またO先生の辛口コメントも思い出し窓の白枠ばかりが目立ち、ギブアップしてやっぱり植えようかとも思ったが、ここで踏ん張り。この建物に対する描き込みが足りないのだとの気持ちに切り替え、建物自体の重厚さを徹底的に追求することにした。白くきれいな建物の印象は今回排除して、もっと荒い筆のタッチでぐいぐい描き込んでいこうと思う。

ところで、今週、広島県立美術館県民ギャラリーで開催されている広島大学大学院教育学研究科造形芸術系コースの終了・卒業制作展(ほぼ全部が抽象画とか訳の分かんない絵)や論文発表会を見て、「空間的距離と時間的距離の排除」とか「既成のイメージ(概念)を壊す」という言葉に「一体どういう意味なんだろう」と。

あまり難しいことは頭の悪い私には無理なのだが、何となく興味を持ったし、実際ヒントになった。

私が興味をいだいたのは「概念」という言葉の意味。

ダーウィンが唱えた進化論が記述されている「種の起源」から発展して、人間が絵を描いたり、絵を見てそれをどう認識するかということは何なのか。そういうことに興味が湧いてきたが、それって少し変でしょうね。

「種の問題の原因は次のようにまとめられている。

1.観察される生物のパターンは、人間の認識と判断能力の産物である。人間の認識能力は別の用途のために進化したので、自然の全てを精巧に関知できるわけではない。

2.生物の集団は明確に分かれているとは限らない。重複したり、内部に別の構造が存在することもある。

3.人間が認識できる生物のパターンはそれぞれの生物の進化的過去に起きた進化の産物であるが、進化のプロセスは現在も継続中である。」

あるいは、般若心経に「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空」(この世の中の真相を自由自在に観察できる菩薩が人々を救う方法を一生懸命に実践したとき、この世のすべての現象が地・水・火・風・空の五つの要素で構成されており、実は実体のないものであると見抜き)とあるが、「概念」とか「認識」とは、まさにそういうものなのかもしれないと思った。

衣・食・住が大事と言われるが、食と住は分かるが、衣がいるのは地球上の生物の中で人間だけだ。その不自然な「衣」を着なければ、早速おまわりさんが変質者として引っ張っていくのが人間の世界。既成概念が如何にしょうもないことか。権力・名誉・金銭・・・、限りない欲望のかたまりの人間。話が飛躍し過ぎ? でもその内省は絵を描くとき私にとって大事なことなの。

河野先生の指導で、建物の前に松の木を植えないことにしたが、またO先生の辛口コメントも思い出し窓の白枠ばかりが目立ち、ギブアップしてやっぱり植えようかとも思ったが、ここで踏ん張り。この建物に対する描き込みが足りないのだとの気持ちに切り替え、建物自体の重厚さを徹底的に追求することにした。白くきれいな建物の印象は今回排除して、もっと荒い筆のタッチでぐいぐい描き込んでいこうと思う。

ところで、今週、広島県立美術館県民ギャラリーで開催されている広島大学大学院教育学研究科造形芸術系コースの終了・卒業制作展(ほぼ全部が抽象画とか訳の分かんない絵)や論文発表会を見て、「空間的距離と時間的距離の排除」とか「既成のイメージ(概念)を壊す」という言葉に「一体どういう意味なんだろう」と。

あまり難しいことは頭の悪い私には無理なのだが、何となく興味を持ったし、実際ヒントになった。

私が興味をいだいたのは「概念」という言葉の意味。

ダーウィンが唱えた進化論が記述されている「種の起源」から発展して、人間が絵を描いたり、絵を見てそれをどう認識するかということは何なのか。そういうことに興味が湧いてきたが、それって少し変でしょうね。

「種の問題の原因は次のようにまとめられている。

1.観察される生物のパターンは、人間の認識と判断能力の産物である。人間の認識能力は別の用途のために進化したので、自然の全てを精巧に関知できるわけではない。

2.生物の集団は明確に分かれているとは限らない。重複したり、内部に別の構造が存在することもある。

3.人間が認識できる生物のパターンはそれぞれの生物の進化的過去に起きた進化の産物であるが、進化のプロセスは現在も継続中である。」

あるいは、般若心経に「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空」(この世の中の真相を自由自在に観察できる菩薩が人々を救う方法を一生懸命に実践したとき、この世のすべての現象が地・水・火・風・空の五つの要素で構成されており、実は実体のないものであると見抜き)とあるが、「概念」とか「認識」とは、まさにそういうものなのかもしれないと思った。

衣・食・住が大事と言われるが、食と住は分かるが、衣がいるのは地球上の生物の中で人間だけだ。その不自然な「衣」を着なければ、早速おまわりさんが変質者として引っ張っていくのが人間の世界。既成概念が如何にしょうもないことか。権力・名誉・金銭・・・、限りない欲望のかたまりの人間。話が飛躍し過ぎ? でもその内省は絵を描くとき私にとって大事なことなの。