『チェルノブイリ被害の全貌』刊行記念ヤブロコフ博士講演会 講演部分 文字おこし

|

調査報告 チェルノブイリ被害の全貌 |

| アレクセイ・ヤブロコフ 他 | |

| 岩波書店 |

日時: 5月18日(土)午後6時30分~

会場: 星陵会館

主催: チェルノブイリ被害実態レポート翻訳プロジェクト

共催: ピースボート、グリーンピース・ジャパン、FoE Japan、グリーン・アクション、原子力市民委員会

協賛: 岩波書店

解説: 崎山比早子

司会: おしどりマコ

講演部分(0:25:35~)のみ講演内容 文字おこし

親愛なる友人の皆様、こんにちは。今日このようなかたちで、私の本が日本語で日本で出版されたということを記念するかたちで、皆様にお会いできる、そして日本語版の私の本を皆様にご紹介できることをとても嬉しく思います。

さて、私共でありますけれども、ロシア、ベラルーシ、ウクライナそして広くヨーロッパでありますけれども、チェルノブイリの発電所の事故が起きたあと、大変悲しい経験というものをしたわけであります。

よく言われることでありますけれども、自分の経験に学ぶことができないのは愚か者であると、賢い人間というものは他人の経験から教訓を得ることができると言われておりますので、私たちが20何年前をはじめとして積んできた悲しい経験ということ、恐ろしい経験をお話したいと思いますので、ぜひそのことから教訓をくんでいただければと思います。

そして今日の私の講演の時間でありますけれども、大変限られたものでありますので、すべてお話するということは到底無理でありますので、かなりかいつまんだかたちでの、つまりいろいろなポイントを話すことができずに終わる講演会になるかと思いますので、疑問に思う点、あるいは、さらにより詳しく私がここの会場で皆様に話して欲しいということがあれば、是非ともご質問という形で寄せていただければと思います。

そして最後にお詫びでありますけれども、私、膝が痛いので申し訳ありませんが座ってお話しをさせていただきます。

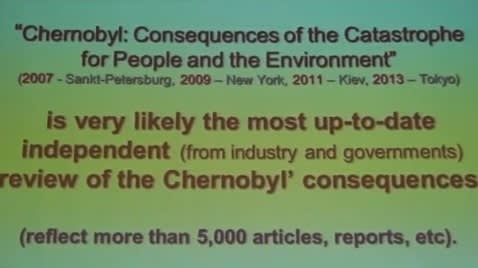

さて、チェルノブイリに関しての学術的な本という形に、それなりにまとまった形になっている研究論文、そして本というものは、全世界で3万~4万種類は出ているかと思います。私たちが研究したチームとして、この本を書くにあたって実際にきちんと読んだのは約5000点であります。

そして、この本『チェルノブイリ大惨事~人と環境への影響』でありますけれども、1番最初の形、第1版という形で出たのがロシアのサンクトペテルブルク、2版目でありますけれども、それが2009年にアメリカのニューヨークで出ました。そして2011年ウクライナの首都のキエフで出て、そして今回、日本の首都東京で出版されたわけです。

さて、チェルノブイリそして福島の事故に共通している点でありますけれども、これは放射性の降下物が落ちた形というのが、まだら状になっているということであります。これは例として、私の本の19pにあげている図でありますけれども、ギリシャ全土であります。ギリシャを例としてスライドでお見せすることにしたのは、チェルノブイリからもかなり距離として離れているし、ロシアからもそれなりに距離として離れているからであります。

そして福島の事故のあとの放射性降下物も、こういった形で、まだら状に斑点状になっているわけであります。こういった降下物に関して、一様ではないということは、とてもよくないことであります。

といいますのは、100メートル離れただけで、その濃度というものが3倍~4倍、あるいは1/3、1/4というかたちで変わってしまうからであります。そして、こちらの例としてギリシャ2つ地図をあげたわけですけれども、上の方が銀125であります。そして、下がセシウム137ということなので、放射性の降下物でありますけれども、放射性核種であっても種類が違いますと、同じところでも違った濃度で落ちてくる、沈着するということが如実に分かるわけであります。

そして、こちらの右側の図でありますけれども、曲線で表されているもの、様々な種類の放射性核種でありますけれども、チェルノブイリの事故でも福島の事故でも、何十種類、何百種類というものが飛び散ったわけでありますけれども、大変短い時間でありますけれども、量が変わってしまうわけですね、はかってみると1日1日と量が減少しておりますので、当初はどれだけのものが、どれだけの濃度で落ちてきたのかということを再現復元するというのが大変難しいわけです。

従いましてそのシーベルト、ミリシーベルト、20ミリシーベルトだ、どうのこうのとその線量の数値をあげること自体が無意味であるというのも、このグラフからもわかっていただけると思います。

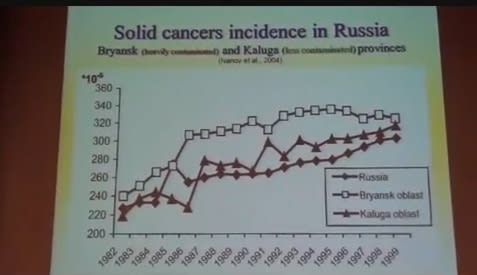

さて、こちらのグラフでありますけれども、チェルブイリの事故が起きてから数年後に、どのような形でガンの発生率、ガンの罹病率が推移していったかということを示しているグラフであります。

上の白いほうが、これは本では140pの図の6.2でありますけれども、この一番上の白い□になっているところがブランスク州という地域で、これは相当に汚染度の強かったところであります。真ん中は汚染度がより弱かったロシアのある州であって、一番下がロシア全体ということになります。

そして、このグラフからわかるのは、汚染がひどければひどいほど、ガンの罹病率というものは高くなるということであります。ここでグラフに表したガンは、固形癌であります。つまり血液のガン以外のガンというものであらわしたわけであります。

従いまして、ここに関しても、線量の数字がいくらであるかという数字をあげるということ自体が無意味であるということになるわけです。これはチェルノブイリの事故以降、主に例としてはロシアで起きたことなんですけれども、同様のことが皆様の国でも今後起きるということです。

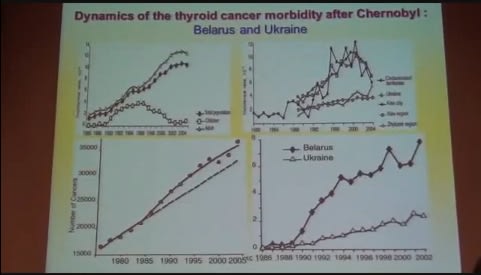

さて、ではガンの中でも一番最初に罹病率が増えるという形の動きを示すのが、甲状腺ガンということになります。チェルノブイリの事故後は4年後に甲状腺ガンの発生率というものが増えました。

日本ではこれから1年後に、こういう状況になっていくと思います。そして、こちらのグラフで示したのは、ベラルーシとウクライナということでチェルノブイリの事故の影響なわけであります。つまり甲状腺ガンの罹病率がふえているということでありまして、ただ、もちろんこれに対しては反論があって、「ガンの発生率というものはチェルノブイリの事故といったようなものがなくてもガンの発生率は増えている」という意見があるわけですけれども、ただそれに関しましては、左下のグラフを見ていただきたいと思います。

これに関して、ガンが単純に増えるというのであれば、まっすぐな直線となって増えてるんですけれども、この左下のグラフは、本では139pの図の6.1でありますけれども、明らかにチェルノブイリの影響があるので、いわゆる自然にガンが増えるものよりも、もっと大きな形でガンが増えているわけであります。ですから、これは明らかにチェルノブイリの影響であります。

そして甲状腺ガンが増えましたのは、チェルノブイリ以降、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアに限られたことではありません。こちらで例として見せているのはギリシャとルーマニアという、チェルノブイリからは、より距離が離れているところの具体例となります。

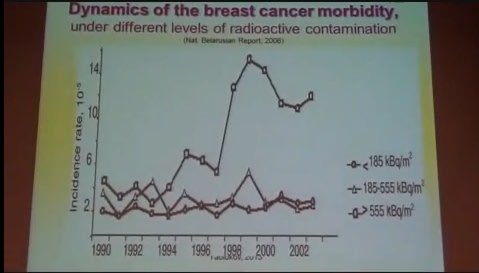

さて、こちらは乳がんでありますけれども、乳がんの罹病率に関しましても、これも確実にチェルノブイリ以降伸びましたし、この日本でも増えていくということを私は考えております。

こちらでお見せしているデータでありますけれども、これはベラルーシ政府の公式な統計数字であります。ここからも汚染がより強い地域ほど、乳がんの罹病率が増えているということがわかります。そして事故後8、9、10年経つと、乳がんの罹病率が飛躍的に伸びているということがわかります。

で、こちらはお見せしたグラフは本の183pの図1にのってるものでありますけれども、これは先天性の異常、先天性の奇形というかたちの新生児が生まれた状況でありまして、これは86年のチェルノブイリの事故の2年後からでた数字であります。

これはウクライナのジトミールという州のルギヌイ地区、これは人口4万人でありますので日本で言えば県よりもはるかに小さな県の中の各地区という小さな単位でありますけれども、そこで具体的に出た数字であります。こういった子供たちが生まれました。

現在アメリカで、チェルノブイリ事故に由来するところの東ヨーロッパ全体における先天性の異常児についての本、専門書というものが、現在出版準備が行われています。

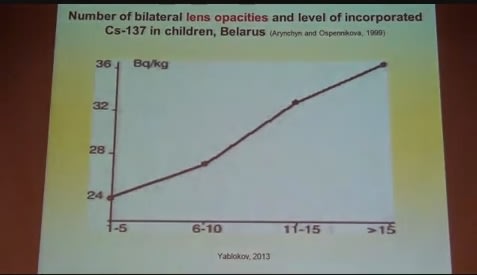

さて、こちらでありますけれども、これは岩波から出た本では112pにあります図の5.11でありますけれども、これは被曝の量が小さいものであっても、目の水晶体の混濁が起きるということを示したグラフであります。

この水晶体の混濁は、後には白内障にとつながるものでありますけれども、このセシウム137の量というもので表されてありますけれども、これが大体25ベクレル/kgを超しますと、水晶体それも両方の目の水晶体の混濁というものが著しく伸びるわけであります。

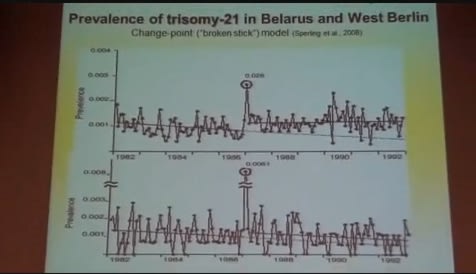

さて、こちらは岩波の本では65pの図の5.2と5.3に書かれたものでありますけれども、21トリソミーいわゆるダウン症候群でありますけれども、その発生率ということで、上のグラフがベラルーシ、下が西ベルリンであります。ちょうどチェルノブイリの事故から9ヶ月後にダウン症候群の子供の出生が増えたということが示されているものであります。そして実際にチェルノブイリの事故の9ヶ月後に、このような現象があったということを語っているデータは実は数多くあります。日本に関しましても、これはもうすでに福島以降過去のことになっていますので、こういったデータは必ずあるはずです。

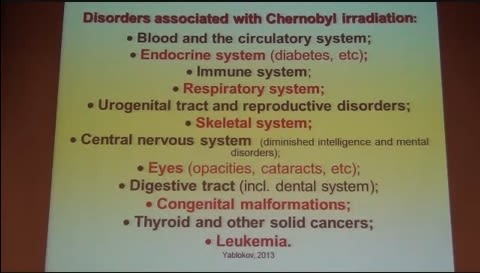

さて、こちらでありますけれども、チェルノブイリの事故のあと、その放射線の照射に由来するところの健康障害というものであげてあります。こちら英語でありますけれども、本の中には詳しく述べてあります。まず、その一番最初の3つだけを読み上げますと、血液心血管系そして内分泌系、糖尿病も含めて、免疫系といったことで健康障害というものが起きています。そして本の中には、それぞれの各系統の病気に関しまして、何十もの具体的な例というものが書いてあります。

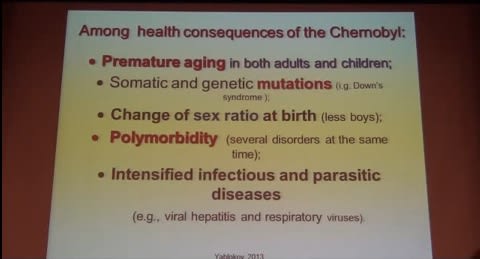

そして被曝の健康への影響ということで着目すべき、もうひとつの点でありますけれども、 老化が早まるということであります。子供たちが老人のようなかたちになってしまうと。また高齢者に関しては、高齢の度合い、老化というものがより早く進むということであります。

また生まれる子供の性別の比率というものがかわりまして、男の子の生まれる率というものが減少します。つまり男の子として受胎したものが出生、生きて生まれるというところまで行き着かない割合が増えてしまうということであるわけです。またひとりの人間であっても複数の病気を抱えるという状況が生まれます。

さて、こちらは 本では97pに書いてあります図5.9でありますけれども、これはチェルノブイリの事故処理に当たった人たちの家族と、同じ地区のそうではない平均的な家庭の流産率というものを比べたものであります。

このチェルノブイリ原子力発電所の事故処理に当たった人たちのことをロシア語でリクビダートルと言ってるわけでありますけれども、もちろん福島原子力発電所の事故処理に当たった人達もいたわけですけれども、チェルノブイリの事故処理に関しましては80万人という非常にたくさんの人が事故処理に従事しました。

そして彼らに関しては、その医学的な追跡調査というものがかなり良く行われていましたのでデータもかなり残っています。そこで、ここに示された事故処理以降2年間は流産率が非常に高かったということがわかるグラフであります。

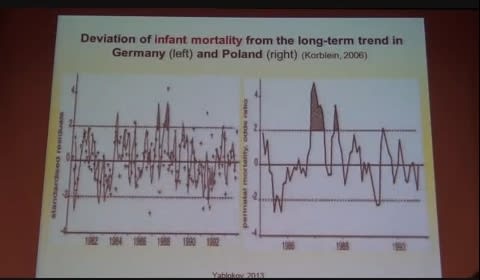

さて、こちらが幼児死亡率に関してでありまして、本の171ページにあげているグラフであります。ドイツとポーランド、左がドイツで右がポーランドでありますけれども、そのチェルノブイリの事故にまさに由来するところの幼児死亡率が急激に上がった時期があったということが統計上も確実に意味があるという数値になって跳ね返っております。

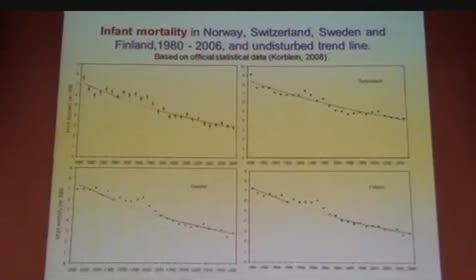

さて、こちら幼児死亡率でありますけれども、4つの国、本文では171ページと172ページにあるグラフで、左上がノルウェー、右上がスイス、左の下がスウェーデン、右の下がフィンランドという4つのヨーロッパの国でありますけれども、幼児死亡率を示したものであって、これは学術書からとった数字ではなくて、それぞれの国が通常通り統計として発表している数字をただ単にグラフにのせてみたということであるわけです。

この直線が、幼児死亡率が下がっているということなんですけれども、ただチェルノブイリ事故の1986年から2年間というものが、その普通に下がるべき幼児死亡率の線を、はるかに超えて上がっているということがよくわかります。そしてそれぞれ国が違うわけですので、説明できる原因はただ一つ、チェルノブイリの事故ということであります。

さて、こちらでありますけれども、これは死亡率に関してでありまして、日本語版では179pの図の7.22であります。

これは事故後20年、ロシアの6つの州、日本のちょうど県にあたるものを、汚染度の高い6つの州と汚染度が相対的に低い6つの州の死亡率を比較したものであります。その結果、汚染度が強かったところに関しましては、死亡率が上がっているということが統計的に有意な数字としてあらわれているものであります。1平方キロメートルあたり1キュリーというものであったわけですけれども、そしてこの数字というものを数式として全世界の人口に当てはめて計算をしてみますと、チェルノブイリに由来する追加的な死者というものは、全世界で80万人~90万人という数字を出すことができます。

さて、原子力発電の推進派の人たちは、そういった被曝による影響というものはそもそも意味がないと、いわゆる「放射線恐怖症」というものにとりつかれた人間が心理的に自分を病に追い込むのだという反応が、みなさんご存知のものがあるわけですけれども、ただ人間と同じような現象が、ハタネズミ、ツバメ、カエル、また一般のネズミというものに起きているわけですね、そういった動物が「放射線恐怖症」にとらわれるということはありませんので、推進派の意見というものには根拠がないと私は考えます。

さて、チェルノブイリの教訓に移りたいと思います。教訓はいくつもあるわけですけれども、そのうちのいくつかだけをとりあげますと、

まず、教訓その1

放射能の状況は安全ですという当局の宣言を信用してはいけません。

そして教訓その2.

空気大気・食品・水に関しましては独立した放射能モニタリングを確立しなければいけません。

そして教訓その3

放射性核種の中で、体内に取り込まれてしまった放射性核種の独立した形でのモニタリングを確立しなければいけません。

さてそれでは、研究者も含めて私のような人間と、公式の発言、たとえばWHO世界保健機構の見解のあいだに違いがあるのはなぜかということでありますけれども、これはWHOとIAEA国際原子力機関の間に協定が結ばれているからであります。

そのことによりまして、WHOは医師の誓い、ヒポクラテスの誓いというものに背く形で、原子力発電のロビーと相談することなくある種の事実というものは公表してはいけないということになっているからであります。

そして私がジュネーブを訪れるたびにWHOの本部前の、こういった毎日8~18時まで行われておりますピケに参加をしております。これは数人しか参加はしないことが常なわけでありますけれども、しかし6年以上毎日必ず誰かが抗議の形で立ってます。これはWHOにとって恥ずべきIAEAとの協定を破棄しなさいということを訴えるものであります。

そして、この写真の右側に写っている人がネステレンコ博士であります。ネステレンコさんでありますけれども、つい最近亡くなってしまった方であります。彼は移動式の原子力発電所の設計の総責任者でありました。つまり、その輝かしい研究者であったわけですけれども、チェルノブイリ事故が起きた後、その原子力のために自分を捧げるということを一切放棄いたしまして、チェルノブイリの子供たちに自分のすべての活動を捧げると決めた人であります。かつては、アンドレイ・サハロフ博士も、ソ連の水爆の父と言われた人でありますけれども、水爆実験が成功した後、これではいけないということで水爆の禁止活動に身を捧げたことが同じように知られています。

さて3ヶ月前、今年2013年の2月でありますけれども、WHO世界保健機構が福島の影響についてのレポートというものを発表いたしました。その趣旨というものは、恐ろしいことというのは今後特になにも起きないと、確かに若干のガンにかかる人は増えるであろうけれども統計的に反映されるような数字ではないし、そもそもガン患者が増えるということも特に起きないのだといってるわけですけれども、これを信じてはいけません。

さて、日本で既に何が起きているかということを表している数字であります。幼児の死亡率であります。左側が2002~2012年の日本、右側が1980~1994年のドイツということで 、ドイツに関してはチェルノブイリの事故のところに線が引いてあるわけでありますけれども、幼児死亡率がチェルノブイリ事故以降、統計的に現れる形で増えました。

この両方の数字、日本に関してもドイツに関しても、これは、それぞれの国の公式の統計数字であります。日本に関しては、これは日本全土、日本全国の数字であります。これも点線で福島事故のところをさしてありますけれども、それ以降、幼児の死亡率が増えたということがよくわかります。ということで、WHOは嘘をついても仕方がないと私は思います。

さて、こちらでありますけれども、これは、出生数、生きて生まれた子供の数は減っているということを示すものであります。これはウクライナに関してチェルノブイリ事故の9ヶ月後、日本に関しましては福島県でありますけれども、福島事故後の9ヶ月後でありますけれども、これらのそれぞれの数字も、それぞれの国が通常通り統計をとっていてそれにあらわれた数字であります。研究者がどこからか集めてきてわざわざ集めてわざわざ載せた数字というものではありません。

この両方を見ても、チェルノブイリ事故の9ヶ月後に起きたことと同じような現象が、福島事故の9ヶ月後に実際に福島県で起きたということがわかります。

たとえば、チェルノブイリを例として、手引きとして活用して考えますと、日本を待っているものは何かということになります。まず、染色体の突然変異というものが既に増えているわけであります。

また先天性の異常がある子供が生まれることも、2011年の末から既に日本では起きております。また、幼児及び周産期の死亡というものもすでに起きておりますし、現在もこれは起きております。

白血病に関しても既に増えているし、今後も増えていきます。他のがん、つまり固形癌に関しましてはあと数年後に罹病率というのが増えていきます。チェルノブイリの事故のあと起きた状況というものは、福島の事故以降すでに起きているし、今後も起きていきます。

さて、それでは、もうひとつの良くない事実、何年か後に皆様の目に見え、出てくる事実に関してであります。

これは、汚染というものは、公式の見解などに関しましても、半減期というものがあるのだし、土壌深くに放射性核種というものが埋まってしまうし、汚染というものは年々小さくなるものだということが現在言われていると思います。

チェルノブイリの事故後もそう言われていましたし、その時点では私のような研究者たちもそう思っていたわけです。しかしチェルノブイリの事故後8年~10年経ちますと、かつては汚染に関しては心配はいらない、あるいは、それほど心配はいらないと言われた地域で汚染度が増したわけです。それは植物の根というものが沈殿していった放射性物質に到達し、それを吸い上げる形で地表に出してしまった。日本でもそれと同じ現象が必ず起きると思います。

さて時間がありませんので用意してきたスライドをかなり省きますけれども、最後に何をなすべきか、そして何をすることができるかということで、私のお話を締めくくりたいと思います。

出来ることは、いくつもあります。何よりもまず体内に取り込まれてしまった放射性核種を測定するということはできるわけであります。ただ、それを政府などの公のプログラムというものは実行はしていないわけですけれども、測定することはできます。ですから、それをどう排泄させていくかということも、できるわけであります。

ということで、原子力発電所の事故の教訓ということ、最後にもうひとつ言いたいことがありますけれども、

原子力の平和利用が原子力発電であると言われますけれども実は、人類と環境にとってに対する脅威、実際に起こしてしまう恐ろしいことというのは核兵器に劣ることはない、というのが私の意見です。

ではご清聴ありがとうございました。(1:04:31 まで)

質疑応答部分は こちらをどうぞ⇒アレクセイ・ヤブロコフ博士講演会5/18質疑応答(内容書き出し)

5/24 追記

5/20に行われた 郡山での講演会の講演部分文字おこしもできました。殆どは同じですが、こちらのほうがやや多いと思います。福島の方に向けてヤブロコフ博士が話しておられることがわかる講演内容となっていると思います。↓

5/20ふくしま集団疎開裁判の会 ヤブロコフ博士 郡山講演会 文字おこし(講演部分)

|

調査報告 チェルノブイリ被害の全貌 |

| 岩波書店 |

【目次】

http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0238780/ より

用語解説 https://docs.google.com/document/d/1xDRQv10iM84G3n5dkkVVrbHFBcQEQg__EtU_9vYhq_I/edit?pli=1

この用語解説は大変便利です。これを印刷しておけば読み進めていくことがずいぶん楽になると思います。

大惨事から27年、北半球全域を覆った放射能による死者数は約百万にのぼり、その環境被害は今も進行中である――。多年にわたる調査研究と五千以上の文献資料に基づき、被害の全貌を示すデータを系統的に呈示した本書は、衝撃的な真実を告げる警鐘の書であり、フクシマ以後を生きる私たちにとって必携の報告書である。

1933年、モスクワ生まれ。ロシア科学アカデミー評議員、ロシア環境政策局創設者。

アメリカ芸術科学アカデミー名誉会員、国際海洋哺乳類協会名誉会員、環境政党連合グリーン・ロシア代表。動物学、核問題、農薬問題などの分野で著作多数。

もし宜しければ、この記事の転載をお願いしたく思います。

よろしくお願い致します。

ヤブロコフ博士の講演文字起こし、ブログアップ有り難うございます。

翻訳された博士の著書目次も記載していただき、内容の概略が推察されます。機会をみてぜひ読みたいです。

このような労をかけてくださったことに心より感謝いたします。

大変な労力に感謝します。

よければブログにリンク&転載させてください。

よろしくお願いします。

画像も丁寧に挿入してあり、臨場感があります。たくさんの方に見ていただきたいです。