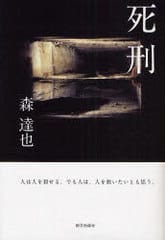

ドキュメンタリー監督にして作家、森達也の最新刊。

氏の文章は、雑誌や映画のパンフ、webサイト(たとえば死刑についてならアムネスティの死刑廃止info! )でちょくちょく読むことはあったが、一冊の本の形で読むのは、僕は初めてだ。

上記のサイトに寄せた文章からも分かるとおり、氏はこの本を書く前から、死刑制度に対して深い懐疑を抱いてきた。しかし、確固とした廃止論者かと言えば、少なくとも自分ではそう思っていない──もし納得のいく死刑肯定の考えに出会えば「転向」することも辞さない、「その方が読み物としては面白くなる」から、期待すらしているところがあった──そういう立場で本書のための取材を始めたという。

読む人が(悪意をもって)読めば、そんなのまやかしだ、最初から廃止論でオチをつけるつもりだったんだ、とツッコむのかも知れない。しかし、もちろんそんな安直な予定調和の本ではない。廃止論者を自認していた僕でさえ、痛いところを突かれ、揺さぶられ、自分の廃止論を一から検証しようという気持ちになった。逆に、強硬な存置論者が読んでも同じことが起きるだろう。立場がどちらであれ、ずっしりと重いものが心に残される。もはや、気づかないふりなどできない、大きな重いものが。死刑について確固とした考えを持っている人も、まだそういう考えが形成できていない人も、どちらにとっても読む価値の高い本だと思う。

さまざまな人が登場する。積極的な廃止論者も、気持ちは廃止論に傾きながら、「現状はあっても仕方ない」とする人も。以前は死刑に反対だったが、今は賛成に回っている人。死刑には反対だが死刑制度はなくせないという、わけのわからない自家撞着に陥っている人(混乱している人)。日本の死刑制度は問題があり過ぎだが、死刑自体はなくせないという人。正しいか否かは「考えたくない」という人。

そして受刑者たち・・・森氏が死刑の問題を否応なく考えさせられるきっかけになった、オウム真理教の元信者。山口母子殺害事件の少年・・・・そうしたさまざまな人に会うごとに揺れ動く森氏の心の動きに合わせて、読んでいる僕も「それはそうだ」「でもそれは違う」などと考え続ける。

だが結局のところ、被害者遺族の気持ちにどう向き合うか、ここに至って、僕は言葉を失う。(犯人に)生きていてほしくない。同じ世界の同じ空気を吸っているのが耐えられない。──これは「論」なんかじゃない。死刑に賛成とか反対とか以前に、「この手でやつを殺したい」。それが遺族の気持ちであり、まったく正当なことである。その正当な気持ちが「死刑制度」を正当化することに必ずしもならない、という反「論」が成り立った後でも、制度の話なんか知ったこっちゃないという感情が彼らには残る。

世の付和雷同の輩を全員「論」で負かすことができても、この世で唯一、「論」では説得できない人達がいる。それが遺族だ。はっきり言えば、死刑廃止が実現した後でも、その「許せない」という感情は彼らに残るのだ。

死刑廃止論者は、この感情から逃げてはいけないのではないか。感情に対して「論」が優位である、そういう地平からだけ考えるのではなく、あえて悪者になってでも、「あなたたちの“気持ち”のために、人間の命を奪うことはできないんだ」という、自分達の“気持ち”をもっとぶつけるべきなのではないか。私達は社会を営んでいる。誰かの犯罪を罰するために、もう一つ別の犯罪を犯すことはできない。それが社会の営みというものなんだ、という“気持ち”を。

そしてだからこそ、犯人を消去して一件落着というのではなく、「社会として償う」方法をもっともっと模索しなければならないのではないか。──そんなようなことを、考えさせられる。

またもう一つ、自分の中でわだかまっていた問題についても、この本によって考えを深めることができた。それは、しばしば獄中の死刑囚が、世の中でも稀なほど崇高な人格の境地に達することがある、しかしそれは、まさに彼・彼女が死刑を宣告されたからこそ、達することができた境地ではないのか・・・・という問題だ。時には、自分がこの心境に達することができたのは──真の“人間”になれたのは、死刑を宣告してもらったおかげだと、死刑制度に感謝する死刑囚すら出てくる。

それに対してこれまでの僕は、そうした境地に達すること、すなわち「更生」を、死刑によってではなく実現できるような環境・プログラムをしつらえていくのが人間の務めだ、刑務所・監獄に関わる人ばかりでなく、社会全体のそれこそ崇高な目標であるべきだ、という、一種の理想論をあてがっていた。第一、せっかくその崇高な境地に達した人を、殺してしまわねばならないのが死刑制度だろう。それは無意味じゃないか、とも。

ただ、それが理想論だから悪いわけではないにしても、何か割り切れない、足りないものを常に感じていたのも事実である。後の方の理屈に対しては、「いや、ただ死ぬためだけに、そうした境地に達してもらうことが必要なのだ──だから死刑はそれ自体(宗教儀式のように)崇高なことなのだ」と言われたら、刑のグロテスクな実態はともかくとして、確かにそう信じている人には返す言葉がない。およそ法治国家の発想ではないけれど、それもまた一種の理想論ではある。

ここでこの問題に結論を出すことは、僕にはできない。だがこの本での森氏の訴えに共鳴して、思いがけず強く浮かんできたことがある。

死刑囚の獲得した穏やかな「崇高」の境地、それは本当に「崇高」なのか?人によっては、死刑の過酷な現実から逃れるために、信仰の世界に逃避している場合もあるのではないか(一種の自己麻酔)。そうではないとしても、己の罪を見据え、死によってあがなおうとしている死刑囚がいる一方で、地獄の思いで生き続けながら、生きてあがなうことにこだわり続ける死刑囚もいる。そちらは「崇高」と言ってはいけないのだろうか?

あるいは、これこそ森氏の言いたかったことだと僕は思うけれど、「崇高」でなくても、この人を死なせたくないという気持ちが人間ならばある。僕もやはり、そのことを思う。相手を無慈悲に殺した人間だからといって、同じく無慈悲に僕の「死なせたくない」という気持ちを踏みにじられたくない。崇高でなくてもいいから、這いつくばって、悩み苦しみながら、じたばたしながら、罪に向き合って生きてほしい。などなど。

この本は、死刑を自分の問題として考えるすべての人達を、とにかく最後まで読ませる。言い換えれば、この本を最後まで読み通せない、あるいは斜め読みしかできないような人と、死刑について議論するのは100パーセント無益なことだ。

僕の廃止論は完璧には程遠いだろう。しかし、そうであっても訴え続ける価値はある。そのことを確信させ、勇気づけてくれる力がこの本にはある。

氏の文章は、雑誌や映画のパンフ、webサイト(たとえば死刑についてならアムネスティの死刑廃止info! )でちょくちょく読むことはあったが、一冊の本の形で読むのは、僕は初めてだ。

上記のサイトに寄せた文章からも分かるとおり、氏はこの本を書く前から、死刑制度に対して深い懐疑を抱いてきた。しかし、確固とした廃止論者かと言えば、少なくとも自分ではそう思っていない──もし納得のいく死刑肯定の考えに出会えば「転向」することも辞さない、「その方が読み物としては面白くなる」から、期待すらしているところがあった──そういう立場で本書のための取材を始めたという。

読む人が(悪意をもって)読めば、そんなのまやかしだ、最初から廃止論でオチをつけるつもりだったんだ、とツッコむのかも知れない。しかし、もちろんそんな安直な予定調和の本ではない。廃止論者を自認していた僕でさえ、痛いところを突かれ、揺さぶられ、自分の廃止論を一から検証しようという気持ちになった。逆に、強硬な存置論者が読んでも同じことが起きるだろう。立場がどちらであれ、ずっしりと重いものが心に残される。もはや、気づかないふりなどできない、大きな重いものが。死刑について確固とした考えを持っている人も、まだそういう考えが形成できていない人も、どちらにとっても読む価値の高い本だと思う。

さまざまな人が登場する。積極的な廃止論者も、気持ちは廃止論に傾きながら、「現状はあっても仕方ない」とする人も。以前は死刑に反対だったが、今は賛成に回っている人。死刑には反対だが死刑制度はなくせないという、わけのわからない自家撞着に陥っている人(混乱している人)。日本の死刑制度は問題があり過ぎだが、死刑自体はなくせないという人。正しいか否かは「考えたくない」という人。

そして受刑者たち・・・森氏が死刑の問題を否応なく考えさせられるきっかけになった、オウム真理教の元信者。山口母子殺害事件の少年・・・・そうしたさまざまな人に会うごとに揺れ動く森氏の心の動きに合わせて、読んでいる僕も「それはそうだ」「でもそれは違う」などと考え続ける。

だが結局のところ、被害者遺族の気持ちにどう向き合うか、ここに至って、僕は言葉を失う。(犯人に)生きていてほしくない。同じ世界の同じ空気を吸っているのが耐えられない。──これは「論」なんかじゃない。死刑に賛成とか反対とか以前に、「この手でやつを殺したい」。それが遺族の気持ちであり、まったく正当なことである。その正当な気持ちが「死刑制度」を正当化することに必ずしもならない、という反「論」が成り立った後でも、制度の話なんか知ったこっちゃないという感情が彼らには残る。

世の付和雷同の輩を全員「論」で負かすことができても、この世で唯一、「論」では説得できない人達がいる。それが遺族だ。はっきり言えば、死刑廃止が実現した後でも、その「許せない」という感情は彼らに残るのだ。

死刑廃止論者は、この感情から逃げてはいけないのではないか。感情に対して「論」が優位である、そういう地平からだけ考えるのではなく、あえて悪者になってでも、「あなたたちの“気持ち”のために、人間の命を奪うことはできないんだ」という、自分達の“気持ち”をもっとぶつけるべきなのではないか。私達は社会を営んでいる。誰かの犯罪を罰するために、もう一つ別の犯罪を犯すことはできない。それが社会の営みというものなんだ、という“気持ち”を。

そしてだからこそ、犯人を消去して一件落着というのではなく、「社会として償う」方法をもっともっと模索しなければならないのではないか。──そんなようなことを、考えさせられる。

またもう一つ、自分の中でわだかまっていた問題についても、この本によって考えを深めることができた。それは、しばしば獄中の死刑囚が、世の中でも稀なほど崇高な人格の境地に達することがある、しかしそれは、まさに彼・彼女が死刑を宣告されたからこそ、達することができた境地ではないのか・・・・という問題だ。時には、自分がこの心境に達することができたのは──真の“人間”になれたのは、死刑を宣告してもらったおかげだと、死刑制度に感謝する死刑囚すら出てくる。

それに対してこれまでの僕は、そうした境地に達すること、すなわち「更生」を、死刑によってではなく実現できるような環境・プログラムをしつらえていくのが人間の務めだ、刑務所・監獄に関わる人ばかりでなく、社会全体のそれこそ崇高な目標であるべきだ、という、一種の理想論をあてがっていた。第一、せっかくその崇高な境地に達した人を、殺してしまわねばならないのが死刑制度だろう。それは無意味じゃないか、とも。

ただ、それが理想論だから悪いわけではないにしても、何か割り切れない、足りないものを常に感じていたのも事実である。後の方の理屈に対しては、「いや、ただ死ぬためだけに、そうした境地に達してもらうことが必要なのだ──だから死刑はそれ自体(宗教儀式のように)崇高なことなのだ」と言われたら、刑のグロテスクな実態はともかくとして、確かにそう信じている人には返す言葉がない。およそ法治国家の発想ではないけれど、それもまた一種の理想論ではある。

ここでこの問題に結論を出すことは、僕にはできない。だがこの本での森氏の訴えに共鳴して、思いがけず強く浮かんできたことがある。

死刑囚の獲得した穏やかな「崇高」の境地、それは本当に「崇高」なのか?人によっては、死刑の過酷な現実から逃れるために、信仰の世界に逃避している場合もあるのではないか(一種の自己麻酔)。そうではないとしても、己の罪を見据え、死によってあがなおうとしている死刑囚がいる一方で、地獄の思いで生き続けながら、生きてあがなうことにこだわり続ける死刑囚もいる。そちらは「崇高」と言ってはいけないのだろうか?

あるいは、これこそ森氏の言いたかったことだと僕は思うけれど、「崇高」でなくても、この人を死なせたくないという気持ちが人間ならばある。僕もやはり、そのことを思う。相手を無慈悲に殺した人間だからといって、同じく無慈悲に僕の「死なせたくない」という気持ちを踏みにじられたくない。崇高でなくてもいいから、這いつくばって、悩み苦しみながら、じたばたしながら、罪に向き合って生きてほしい。などなど。

この本は、死刑を自分の問題として考えるすべての人達を、とにかく最後まで読ませる。言い換えれば、この本を最後まで読み通せない、あるいは斜め読みしかできないような人と、死刑について議論するのは100パーセント無益なことだ。

僕の廃止論は完璧には程遠いだろう。しかし、そうであっても訴え続ける価値はある。そのことを確信させ、勇気づけてくれる力がこの本にはある。

むちゃくちゃな犯罪者が生まれそうですね!

逆に今、僕らの国では「死刑になりたくて」子供達を惨殺するような「むちゃくちゃな犯罪者」が出てきたりして、困ってるんですが。

私はもちろん死刑廃止論を支持しています。そして「論」としては遺族の感情は勘案に入れてはならないと考えています。

これから先の私の人生のなかで、私が殺人を絶対に犯さないと断言することはできません。また、私の大切な人が無残に殺害されたとき、その犯人の死を望まないとも断言できません。ただ、そのような状態になってしまった私は平常心は失ってしまっていると断言することはできるだろうと思います。

人は健全な平常心の下では人殺しをすることができません。また人殺しは健全な平常心を狂わせてしまいます。死刑という制度によってなされるにせよ、戦争という異常な状態でなされるにせよ殺人は殺人であり、その殺人をなす人間は狂気に冒されいく。これは歴史が証明することですが、悲しいことに大切な者を奪われた人間も同じ狂気に冒される。ほんとうに悲しいことですが...。

いかに悲しいものであろうとも、私は狂気が世の中に蔓延することを認めることができません。ゆえに死刑制度にも戦争にも反対です。ただし、現実に直面しながら生きている人間に狂気に冒されてはならないとは言えません。狂気に冒されざるを得ない現実がある以上、そして人間が弱い存在である以上、冒されてはならないなんて言ってみたところで無意味だからです。

だから残された遺族が加害者に殺意を抱いてしまうことは認めざるを得ないという矛盾は、どうしても抱えてしまいます。但しそこを基準に組み立てた「論」は断じて認められない。その「論」を基準に社会の制度を組み立てることも認められない。認められるのは、やむを得ず狂気に冒された人が平常心を基準に組み立てられた制度を拒否する心情のみ、です。

死刑は廃止すべきです。そして、もし残された遺族が加害者の死を望むなら、それは遺族が自分の手で復讐を為すべきだと私は考えます。考えるが、社会はそれに如何なる手助けもしてはならない。遺族も罪を為したなら、社会は平等に罰するべき。ただ、もし現実にそうしたことがあったのなら、私はおそらく減刑嘆願書を送るなりの心情的な行動はするでしょう。でも、できることはそこまでです。

長々と持論を展開してすみません。ご紹介の本も読んでみます。

死刑を支持している(とされる)大方の国民が、それを「殺人」と呼ぶことに抵抗を持つのは人情としては分かりますけど、事実は1ミリも変わらないんでね。短絡的な思考ではなく、ただのミもフタもない事実です。

王様は裸だ!って叫ぶ少年の率直さを「短絡的」とは言わない──はずだ──という前提でね。

>社会を営んでいくには秩序を乱す分子は排除しなければならない。

じゃあ、僕の考える社会の営みを乱す「死刑」を要求する人達を排除する権利が、僕にあると?

>体の中の癌細胞は殺さなければ体は生きてゆけないではないか。

刑務所に隔離された凶悪犯は癌細胞みたいに繁殖する力はないですよ。それに本当の癌細胞と違って、良性の細胞に変化する可能性を持っています。

>社会の安全を破壊する人はその社会を出なければならない。

拘束されている死刑囚達よりもっと大量の、社会の安全を破壊する人達の姿が僕の目には入ってきます。彼らは拘束されないどころか、大手をふって活動していたりします。一例を上げれば佐藤正久・参議院議員とかね。マジで「出ていって」もらいたい人々が大勢。

>至極当然の理屈だと思うが。

というわけで、当然のことが当然になってなくて、我慢してるのはあんただけじゃないのよ。

新しい本だからまだ図書館は・・・って感じだけど、リクエストすれば入るでしょうね。買っても、この分量で1680円だから、わりと良心的な値段だと思います。ぜひ、機会があれば。

>愚樵さん

>認められるのは、やむを得ず狂気に冒された人が平常心を基準に組み立てられた制度を拒否する心情のみ

この部分を筆頭に、ご高察に全面的に賛同します。

ただ、今回この本を読んで思い当たってしまったことの一つに、その「心情を認める」というのを、廃止論者の側が具体的に形にしていくことがもっと必要なのかも、ということがあるんですね。はっきり言って、平常心の「論」としては廃止論の方に圧倒的に分があるのに、それがこの国の情勢に影響を及ぼすに全然足りてない。それは、すごく悪い言い方をあえてすれば、「論」の優越にあぐらをかいて遺族の「気持ち」に真っ向から向き合っていなかったからじゃないか、という…僕なんかが偉そうに言えるはずもないんですけど。

その「気持ちに向き合う」っていうのは、単に目一杯同情するとか、一緒に泣き崩れる(笑)とかじゃなくて・・・まだうまくまとめられないんですが、2つのベクトルがあるように思うんです。

一つは、遺族補償を今よりはるかに篤くすること。経済的にも、また精神的にも、カウンセリングを充実するとか。とにかく、社会としてできることは全部やる(死刑以外の)。そのためのプランニングに、廃止論者こそが積極的に関わるべきだと。遺族が、自分達は見捨てられてると感じることが決してないような社会にしなければいけない。

もう一つは、愚樵さんが書いておられるように「応報感情はやはり一つの狂気なんだ/狂気を基準に社会を組み立てるわけにはいかない」という視点をしっかり持って、遺族と真剣に議論するべきだと思うんです。あえて憎まれても、人でなしと思われても。

そんな風に、廃止論の立場の人間が、「遺族」というテーマをめぐって、もっとやれることがあるんじゃないか・やらなきゃいけないんじゃないかと考えさせてくれるのも、この本の長所かも知れません。

やはり同じ本を読み、遺族感情、遺族補償等について思わされました。廃止派の考えの中にどうしても含まれてしまう、微量の欺瞞を突かれたような本でした。

極端な存置・極端な廃止という立場ではなく、「第三者による遺族補償優先主義」のような立場や視点がない限りは、制度も議論も動かないように思えてしまいます。

しかし、そのために“実際に”何ができるのか、となると・・・、何らかの運動をすることは勿論、意見としてまとめるにしても困難な部分が大きいように思われます。

一見廃止派寄りの本ですが、ある意味、廃止派を大いに悩ませ苦しめる本でもあります。「死刑について確固とした考えを持っている人も、まだそういう考えが形成できていない人も、どちらにとっても読む価値の高い本」というのは、全く仰る通りだと強く感じます。

>廃止派の考えの中にどうしても含まれてしまう、微量の欺瞞を突かれたような

まさにそうでした。それも、過度に被害者遺族の心痛に肩入れした白々しくウエットな形ではなく、何か適切な言葉を探すんだけど見つからなくて途方に暮れてしまう、その有様を素直にさらすことによって。だからこそ読んでて僕自身途方に暮れてしまったと同時に、何とかその先を自分で考えてみようという気にもさせられたというか。その辺も、今までに読んだ死刑関連の本と一味違うのかもしれません。

>極端な存置・極端な廃止という立場ではなく、「第三者による遺族補償優先主義」のような立場や視点がない限りは、制度も議論も動かないように思えてしまいます

現状日本では、廃止それ自体が「極端」と言われかねないわけですから、難しいところですよね。

死刑判決を減らす→その上でお隣の韓国・台湾みたいな執行のモラトリアムに持ち込む→終身刑と引き換えの廃止──というのがいかにも現実的な道筋なんでしょうけど、それと平行して遺族補償の拡大・内容の見直しは絶対必要ですね。死刑廃止っていうと「代替刑はどうする」っていう議論になることが多いですけど、むしろ「遺族の心・人生をどうする」っていう方が先じゃないか。

裏返せば、遺族さえ納得してくれるなら、「代替刑」なんてそんなに頭を悩ますことでもない、単純に「無期懲役」でいいじゃないか。仮釈放あるいは恩赦の基準も、遺族が許すかどうか、それが最重要のポイントじゃないか。・・・実際に制度として、そんなに単純には行くはずもないですけど、基本的な構想としてはそうなるべきじゃないか。この本と、砦さんのコメントを併せて、そんな考えが浮かんできました。

そこら辺、実際に廃止した国々ではどういう「引き換え条件」を導入したのか、あまり具体的に憶えていない(ということは大した施策はなかったのかな?)のですが、他の国がどうあれ、ここ日本では必要ならば積極的にやるべきでしょうね。

鋭い見解をありがとうございました。これから「新廃止派宣言」の方も寄らせていただきます。確かに道は困難ですが、砦さんのように困難を自覚した人が自らの言葉で語り始めると、少しずつ潮流は変わると思います。

>そして、もし残された遺族が加害者の死を望むなら、それは遺族が自分の手で復讐を為すべきだと私は考えます

実際に1981年当時の西ドイツであったそうです。

7歳の娘を性犯罪常習者によって殺された母親が、法廷で被告人を射殺したという事件です。

この被告人は以前別の事件で逮捕された時、睾丸除去手術を受けて釈放されたそうですが、効果がなかったのでしょうね。

母親自身かつて性犯罪の被害者だったということも関係しているのかもしれません。結局6年の懲役刑が科されたとのことです。