今年の茂原交響楽団定期演奏会は団設立以来初のピアノ協奏曲で始まった。

実は、茂原市民会館は老朽化で取り壊しとなり、団は演奏会場というベースを失ってしまった。

演奏会の会場を探した結果、茂原から20キロ離れた東金市民会館での定演となった。

茂原市民にとっては迷惑この上ないロケーションかもしれないが、

逆にこの結果、30年以上念願しながら実現しなかったピアノ協奏曲をやれるようになったのだ。

(茂原市民会館は舞台が狭くてピアノを置くことができなかったが、東金は大きく立派なホールだ)

ピアニスト探しは、団員が外房在住のピアニスト・鈴木直美さんを見つけてくれ

鈴木さんは演奏を快諾いただくとともに、グリークのピアノコンチェルトを選んでくれた。

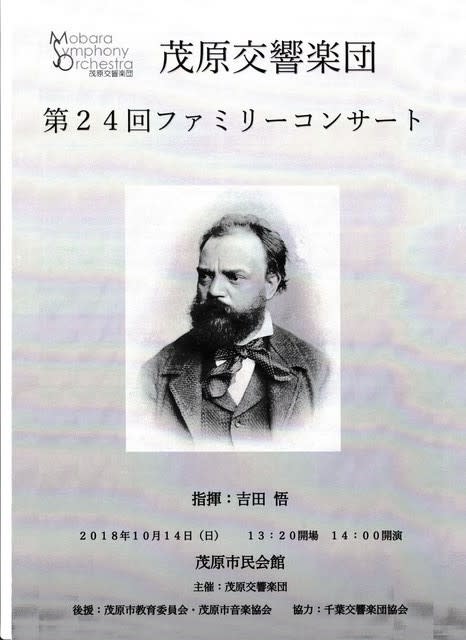

【 デンマークをバックにしたプログラム表紙】

大好きなグリークという嬉しさもあって、定演のメインはブラームスの交響曲第3番という名曲ながら、

プログラムの表紙にはグリークの肖像画を組み込み、協奏曲を作曲したデンマークのセレレズ湖を選んだ。

(小生選曲委員でもあり、今回のプログラム作成担当でもあったので一石二鳥で解決なのだ)

さてピアノ協奏曲が選ばれたものの、市民オケとプロのピアニストとの練習はどうやって進むのだろう?

いつも練習している市民センターにグランドピアノはあるけど、舞台の上だ、

舞台上とフロアーという距離感は大丈夫なの?

指揮者とピアニストのアイコンタクトはなくてもいいの?

それにいざ本番となると、調律などの手配はどうなるんだろう・・・?

いろいろつまらぬ心配も出てきた。

こうした心配はあったものの、実際にはピアニスト抜きでの練習を何回か続け

オケが曲に慣れてきたところで、3回ほどピアニストを交えた合同練習ができた。

しかも市民センターのグランドピアノではなく、市民室という通常の練習場に置いてある、

アップライトピアノで合わせてくれたのだ。

練習が始まってまず驚いたのは、プロのピアニストの音量の大きさだった。

か細い指、小柄な姿からは想像できない程の迫力で音が飛び出してくる。

「指は折れたりしないのだろうか?」とマジに心配したほどだ。

たった一台のアップライトピアノが、オケの音量に負けたりせず、オケを土台に輝き出る。

練習ではカデンツアは省略していたが、全曲を弾き切り オケのメンバーの賞賛の拍手の中を

引き上げてゆく姿はとても恰好良かった。

もう一つ強烈に印象に残ったことは、普段は指揮者の思い通りにオケは演奏するんだけど、

ピアニストの思い・情熱に合わせてオケの進行が変化しなければならない。

ピアニストと、オケ全体との接続役を果たすのが、指揮者ということだろうか。

このことは3回の練習、そしてゲネプロ、ステージリハーサルと回を重ねるにつれ、

ピアニストと指揮者、指揮者とオケ、いやオケとピアニストがシンクロしてゆくのを感じることができた。

【ピアニスト鈴木直美さん、フランス人形風ステージ衣裳だった】

とりわけ、本番当日のステリハや本番に至って、指揮者を入れて73人のオケとピアニストが、

まるで会話をしているように、シンクロナイズしてゆく感覚を持てたのは、実に心地良い経験だった。

そのシンクロは簡単ではない。

ピアニストの思い入れ(表現)をよく聞き、指揮者をよ~く見てゆかないと そんな演奏はできない。

とりわけ指揮者は大変だったと思う。

いつもは”わがまま放題”の指揮者も、まるで恐妻家のように、完全にピアニストの「尻に完全に敷かれ」て

いるかのように、中腰の姿勢で全神経をピアノとオケの進行に集中しているのだった。

例えば、2楽章は3/8拍子なので、単純な曲なら「ワン・ツー・スリー」と振ればいいんだけど、本番ともなると

ピアニストが歌いまくってゆくので、「ワン・・ツ~ウ・・・スリー」と、時間的には倍近くを掛けて振ることも多かった。

オケとしても、その動きを一瞬も見逃すわけにはゆかない。

皆が神経を研ぎ澄ましているが、そのシンクロ感が実に心地よいものだった。

後からピアニストと、練習にも付き添ってその門下生たちに聞いてみたが

「先生とオケのハーモニーがどんどんできてゆくのが感じられた」と言っていた。

指揮者に大変でしたねと聞くと

「大変なんだよ、おれも疲れたよ」と言いながらも良い演奏が出来た満足感が表れていた。

一人のピアニストと、73人のその他の伴奏者たち・・と言ってもいいのだろうか、

いつも楽しんでいる弦楽四重奏やら、弦楽トリオとは全く違った、

壮大なアンサンブルの楽しさを感じたコンサートだった。

打ち上げ会場でのこと

「プロのピアニストの音の迫力に驚きました。普通の住宅では無理ですよね、ピアノ室があるんですか?」

と聞くと、3カ所ほど設定してあるとのこと。

その話を聞いていた師匠(元超有名プロオケのチェリスト)は

「外国のピアニストはもっとすごいよ。鈴木さんは小柄な方だけど、白人のごつい体で弾くと飛んでもない音が出る」と。

さすがに世界を渡り歩き、世界の演奏家と共演してきた経験はすごい。

協奏曲というのは、一人のソリストをオケに加えた編成程度にしか考えてなかったかも。

いや、そもそもオケって大勢が指揮者のもとに、楽譜通りに音を出す機械装置みたいに感じていたかも。

実はそうではなく、どんなに大人数でも、互いの音を聴きあい、呼吸を合わせるアンサンブルなんだ。

今回の協奏曲の経験を通して、そんな音楽の基本を改めて思い起こさせられた気がする。

まだまだオケの世界、音楽の世界には、新しい発見や驚きがあると感じさせられた定演だった。