週刊通販生活より転載

https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/160712/

露骨な棄民政策を急ぐ

政府の真意を明らかにしたかった。

──原発事故後、国による避難指示のない地域から避難している多くの「自主避難者」にとっては、借り上げ住宅の無償提供(注)が避難の命綱です。しかし、福島県は今年度末に無償提供打を打ち切ると発表しています。

(注)借り上げ住宅の無償提供……災害救助法により、被災者に無償で提供される住宅。応急仮設住宅(プレハブなど)と違い、既存の民間仮設住宅や公営住宅 などがあてられるため“みなし”仮設とも呼ばれる。国の避難指示を受けて避難している強制避難者の多くが福島県内の仮設住宅で避難生活を送る一方で、自主 避難者の多くは県外のみなし仮設で避難生活を送っている。

日野 しばらくの間は家賃の何割かを国庫負担するという移行制度が打ち出されましたが、そもそも原発事故の避難者は自分の都合で避難し たわけではない。賠償もほとんどない自主避難者にとっては、借り上げ住宅の無償提供は避難生活のたった一つの後ろ盾であり、避難者としての証です。なの に、それを取り上げようと言うのです。

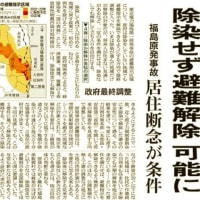

避難者としての証をとりあげられようとしているのは、強制避難者も同じ。国は2017年度末をめどに、年間被ばく線量20ミリシーベルトを下回る地域の 避難指示を解除する方針を打ち出しました。すでに、田村市都路地区、川内村、楢葉町、葛尾村で避難指示が解除されました。7月12日には、南相馬市の一部 でも避難指示が解除される見通しです。解除の見通しのつかない地域からの避難者に対しては、賠償金による住宅購入や、復興公営住宅への住み替えが進められ ています。国が重視しているのは、避難者が新しい住処を得ることではありません。仮設住宅から退去させることです。 2013年9月に東京五輪の開催が決定した後、自公政権は復興加速化指針を発表しました。それ以降、国はあからさまに避難の強制終了へ向けて動きだしたの です。

──復興加速化指針により、帰還政策に拍車がかかったということでしょうか。

日野 当初は私も、そう理解しようとしました。ただどうしても釈然としなかったのは、国が原発事故の被害者を帰還させることのメリットが分からなかったこと。福島県が人口流出を避けたいと考えるのは理解できますが……。国の真意をつかみかねていたのです。

──帰還政策の裏にある国の真意を浮き彫りにする。今年2月に発刊された著書『原発棄民』はまさに、そのテーマに肉薄していますね。

日野 およそ2年にわたる調査報道を基に執筆した本です。取材を進める中で見えてきたのは、「帰還政策」というより「棄民政策」としか呼べない実態でした。

自然災害が原因であれば、もともと住んでいたところの近くで、インフラが復旧するまでの限定的な期間、プレハブでの避難も可能でしょう。しかし、原発事故の場合はそうはいかない。被ばくリスクを避けるために、汚染地から離れたところで長期的に避難する必要があります。だから、避難には住宅が不可欠なのです。それを分かっていながら、国は避難者から住宅を取り上げる。これが棄民政策でなくて何だというのでしょうか。

問題は、一連の政策決定プロセス(過程)が極めて不透明であること。ならば、その一つ一つを詳らかにしながら、国の身勝手な政策によって、避難者がどんな苦しみを押し付けられているかを明らかにしたい。それが、私が原発事故の住宅政策を取材し始めたときに抱いた問題意識です。そして取材を通して国の真意 を目の当たりにした以上は、国を主語にして事態の全容を訴えずにはいられなかった。タイトルを「原発棄民」としたのは、そのためです。

避難者不在の意思決定によって

切り捨てられる被害者たち。

──避難者不在の政策決定、ひいては棄民政策。それを裏付けるのが、借り上げ住宅提供打ち切りまでの一連の動きでもありますね。

日野 借り上げ住宅はそもそも、自然災害を前提とした災害救助法の枠組みで提供されています。そのため、プレハブ仮設の耐用年数を前提に、供与期間の上限は2年間と設定され、それ以降は1年ごと延長するかどうかが判断されます。

1年後の住所が分からないのでは、生活設計を立てられません。職を得ようにも「来年ここに住んでいるか分かりません」では不利でしょうし、子どもの就学や進学のタイミングと重なった場合にも、親は悩む。供与期間の長期化は、多くの避難者にとって高い関心事でした。

しかし昨年、福島県の内堀雅雄知事は2017年3月末での提供打ち切りを発表しました。腹立たしいのは、打ち切りを発表する前年の国と福島県の対応です。

それまで、延長の可否を判断する席では次年度以降の延長にも前向きに取り組む意向がオープンにされてきました。しかし2014年に風向きが変わった。 2014年5月の時点で次年度の供与延長が決定されたものの、決定についての会議資料や議事録は公開されず、情報公開請求をしても、開示された資料はほと んど黒塗り。次年度以降の延長について国会で質問されても、政府の担当者は「総合的に検討する」と空虚な答弁を繰り返すばかりでした。福島県が各都道府県 の借り上げ住宅担当者に実務マニュアルとして配布した資料を情報公開請求で入手したのですが、やはり黒塗りが目立つ。実務担当者には知らせてもよいのに、 避難者に知られてはまずい情報があるのか──。真意を問うべく福島県庁の担当者に取材すると、「延長の可能性をできるだけ伏せたい」という意向が見えてき ました。

──なぜ、可能性自体を伏せる必要があるのでしょうか。

日野 住宅が提供される限り、避難を続けたいという避難者の意向は明らかです。だから意図的に情報を隠したり、あやふやな表現に逃げたりしながら、打ち切りがあるかもしれないと思わせ、避難者の自発的な退去へと促したのでしょう。 その時点ですでに、国と福島県は借り上げ住宅の提供打ち切りへ向けて水面下で動いていました。

──どういうことでしょうか。

日野 昨年、住宅提供の打ち切りが発表された直後、私は内閣府に情報公開請求をしました。目的は、福島県が作成した避難者の住宅に関す る基本的データです。内閣府と福島県との2014年度の延長協議資料を入手したところ、2014年2月末時点での借り上げ住宅戸数は約5万戸と明記されて いました。復興公営住宅の整備予定戸数は1万。借り上げ住宅の提供を打ち切れば、復興公営住宅に入れない約4万戸の避難者が受け皿を失くすことは明らかで す。

──それを承知の上で、借り上げ住宅の提供を打ち切ったのですね。

日野 この資料は、打ち切り発表前にも情報公開請求をしましたが、そのときにはほとんど黒塗りで開示されました。原発事故の避難者は、 加害者のいる事故によって理不尽をつきつけられた被害者です。被害者に痛みを押し付ける矛盾を分かっているからこそ、国も福島県も、政策決定プロセスを意 図的に隠したのでしょう。

──打ち切りについての説明責任も放棄されています。

日野 納得のいかないことですが、形式上の「説明責任」は、内堀福島県知事がとりました。そして、知事の口から打ち切りが発表された3日後、復興事業の福島県負担分約50億円を国が肩代わりすることになったのです。

為政者の視線の先に、被害者の姿がない。それは、住宅提供打ち切りに先立って発表された自公両党の第5次復興加速化提言からも明らかです。

「われわれは、新しいまちの新しい家で家族そろってオリンピック・パラリンピック東京大会を応援できる よう(中略)被災された方々とともに、今次の災害に対する支援をいただいた世界中の皆さんと増税を引き受けていただいている日本国民の皆さんへのお礼と恩 返しを1日も早く『復興』というかたちでお示ししたい」

2015年5月29日に自公両党でまとめた復興加速化提言第5次提言の締めくくりの言葉。

国が被害者を切り捨てていく背景で

民主主義が破壊されていく。

──チェルノブイリ原発事故による健康影響について5000万円を投じて調査しておきながら報告書を公表してこなかったことや、汚染土壌の濃度が現行の安 全基準を満たすレベルに下がるまでには170年かかるとの試算を非公開の会合で共有しながら、長期管理の可否判断を棚上げしていた問題など、日野さんは、 原発事故の対応に関する国の不作為や情報の隠蔽を報じ続けています。

日野 説明責任を果たさないどころか、情報を出さないことで責任の所在すらあやふやにするやり方は共通していると感じます。二言目には 「不安を煽らないために……」ですよ。もう4年以上、原発事故後の国の対応を取材していますが、ここまで明白に民主主義が問われるテーマも珍しいと感じま す。

──原発事故への国の対応を通して、民主主義が問われている……。

日野 あまり大上段から物を言いたくはないのですが、現状は深刻ですよ。とくに、内堀福島県知事が「人口流出は復興にとってマイナス だ」と、昨年7月に開かれた講演会で言い放ったのは、私にとっても衝撃的でした。 少なくとも私がこのテーマを取材し始めた2012年頃にはまだ、官僚も為政者も〝本音〟を隠そうとしてきました。隠さなければいけないという意識が働いて いたのです。しかし事故から5年が経った今、状況は変わった。福島県知事ですら、被害者切り捨てを肯定するような発言が許されると受け止めているのです。

為政者が身勝手な発言をする一方で、被害者は口をつむがざるをえない状況へとどんどん追い込まれています。

2015年の時点でも、福島県の母親たちの4 分の1近くはできるなら避難したいと思っている。それは中京大学の成元哲教授らが「福島子ども健康プロジェクト」の一環として実施しているアンケート調査 からも明らかです。でも、彼女たちの多くは「子どもへの健康影響が心配」という率直な思いすら口にできない。

国が年間被ばく線量20ミリシーベルトを避難 の基準とした以上、それを下回る地域からの避難に対しては「何の根拠もない自分勝手な行動」という視線が向けられます。

そもそも、事故前は一般の人の被ば く限度は年間1ミリシーベルトでした。事故後高まった線量を追認する形で引き上げられた基準を押し付けられて、納得できるはずがない。

目の前に、国の決定を一方的に押し付けられ、切り捨てられようとしている人たちがいます。この状況を静観していれば、やがて民主主義は機能しなくなるで しょう。だからこの問題は、日本中の人に関係のあることなのです。「なんで、5年も経ったのに原発事故のことでもめているんだろう」と素朴な違和感を抱え ている人にこそ、関心を持ってほしいですね。

政府は避難者の自立を声高に叫んでいますが、その目的は事故対応の早期幕引き。政策決定プロセスを明確にすれば、透けて見えてくることです。地道な努力 かもしれませんが、政策決定プロセスと責任者を明確にすることでしか、この状況を変える手立てはない。3冊の著書を通じて顔を覚えられてしまったので、取 材対象者にイヤな顔をされることもありますが(笑)、今後も粘り強く調査報道を続けていきます。

鉄道使って帰還強制するな!

常磐線は今後、浪江へ富岡へと開通していき2019年には帰還困難区域も含め、上野~仙台間全通の計画。

『原発棄民 フクシマ5年後の真実』

毎日新聞出版、日野行介著、定価1400円+税

日野行介(ひの・こうすけ)1975年、東京都生まれ。九州大学法学部卒業後、毎日新聞社入社。現在は特別報道グループ記者。著書に『福島原発事故 県民健康管理調査の闇』、『福島原発事故 被災者支援政策の欺瞞』(共に岩波新書)がある。