<ニュース解説>原発事故 救済の道は=田中洋之(オピニオングループ)

2016年3月29日

事故5年後制定のチェルノブイリ法 被ばく年1ミリシーベルト超で「移住の権利」

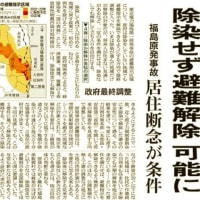

30年前の1986年4月26日に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発事故。その5年後に制定された被災者補償法「チェルノブイリ法」が、東京電力福島第 1原発事故から同じく5年が過ぎた日本で注目されている。追加被ばく線量が年1ミリシーベルトを超える地域を被災地と定め、住民の移住権を認める同法に対 し、福島原発事故で政府は「年20ミリシーベルト以下なら安全」という立場を続ける。国が避難指示の解除や自主避難者への支援打ち切りを進めるなか、「被 災者の権利を守ろう」と日本版チェルノブイリ法の実現を目指す動きも出ている。

住民らが抗議活動

チェルノブイリ法はソ連末期の91年2月にベラルーシとウクライナ、同5月にロシアの各共和国で制定され、同年12月のソ連崩壊で独立した3カ国に引き 継がれた。内容はほぼ同じで、被災地を汚染度によって四つのゾーンに区分し、防護策や住民への国家補償、支援策を具体的に定めている。被ばく線量が年5ミ リシーベルト超の第2ゾーンは住民の移住が義務付けられる。年1ミリシーベルト超の第3ゾーンでは、住民は避難・移住してもいいし、居住を続けることもで きる。移住者は家屋や家財など喪失財産の補償や、引っ越し費用、移住先での住宅・雇用の支援などが受けられる。居住者にも追加有給休暇や子どもの食費補助 などがある。

共産主義国家のソ連はチェルノブイリ事故当初、情報を秘匿し、被害を拡大させた。汚染地図が初めて公表されたのも89年になってから。事実を知らされた 住民やリクビダートルと呼ばれる事故処理作業員たちが立ち上がり、抗議デモを繰り広げた。85年に就任したゴルバチョフ書記長が始めたペレストロイカ(改 革)とグラスノスチ(情報公開)路線も追い風となった。チェルノブイリ法に詳しいロシア研究者の尾松亮氏は「被災者の権利保護を求める運動が、国家補償を 定めた法制定につながった。ソ連中央に対するウクライナなど共和国の“反乱”や、国家的な悲劇に立ち向かおうとする決意の表れという側面もあった」と指摘 する。ウクライナは96年に制定した憲法でも「地球規模の惨事であるチェルノブイリ原発事故の被害克服と、国民の遺伝子プールの保全は国家の責務である」 と明記している。

チェルノブイリ法の年1ミリシーベルト基準は、制定前年の90年に国際放射線防護委員会(ICRP)が公衆被ばく限度として勧告した数値を反映したとさ れる。ソ連当局は事故直後に被ばく線量基準を年100ミリシーベルトに引き上げ、その後、段階的に引き下げた。日本政府は福島原発事故で避難基準を年20 ミリシーベルトとする際、「チェルノブイリの基準より低い」とアピールしていたが、事故後5年でみると逆にチェルノブイリを上回っている。チェルノブイリ 法の基準について「混乱期に政治的な人気取りで決められた」との見方もあるが、尾松氏は「ロシアは96年の放射線安全法で年1ミリシーベルトの公衆被ばく 基準を再規定しており、ソ連末期のポピュリズムという批判はあたらない」とみる。

財政難でも「命」優先

一方、チェルノブイリ法には問題点も指摘される。政治・経済面で不安定な状況が続くウクライナで、法施行に必要な金額に対して実際に予算化されたのは、 財政難を反映し99~2002年が2割台、03~10年は1割台にとどまる。またロシア政府は昨年10月、ウクライナに隣接するブリャンスク州の被災地の 一部を第2ゾーンから第3ゾーンに「格下げ」することを決定。これに反対する住民が撤回を求めて連邦最高裁判所に訴える騒ぎに発展している。

それでも被災者の健康診断や汚染地域外での保養など「命」に関する支援策は優先的に継続されてきた。健康診断は国の予算で年1回、無料で受けることがで き、ウクライナでの受診率は成人が95%、子どもが99%に達する。福島県で原発事故後に行われている「健康診査」の受診率が11年度の35・4%から、 14年度は23・8%と年々低下しているのと対照的だ。「チェルノブイリ法は健康診断で病気が見つかった場合、国による補償を求める権利を定めているから こそ住民は欠かさず受診する。被災者の権利が社会に浸透している」と尾松氏は話す。

「日本版」目指す動きも

日本では民主党政権時代の12年6月、超党派の議員立法による原発事故子ども・被災者支援法が成立した。チェルノブイリ法を参考に被災者が避難、滞在、 帰還のいずれを選んでも国が支援すると定めた理念法だ。だがチェルノブイリ法の年1ミリシーベルト、5ミリシーベルトのような被ばく基準は書き込まれず、 具体策を定めた政府の基本方針で支援地域が福島県の一部自治体に限定されるなど「骨抜き」になった経緯がある。野党国会議員を中心とする子ども・被災者支 援議連は次善策として、支援法に盛り込まれた健康調査を福島県外を含めて広範囲で実現させようと、汚染状況重点調査地域=放射線量が毎時0・23マイクロ シーベルト(年1ミリシーベルト相当)以上=指定を受けた東北・関東の8県104市町村を対象に、住民の一生涯にわたる健康診断の機会を提供する法案を準 備しているが、自公政権下での成立は難しいとして国会提出のめどはたっていない。

こうしたなか、被災者救済の「道しるべ」としてチェルノブイリ法が改めて関心を呼んでいる。年20ミリシーベルトを基準とした特定避難勧奨地点の解除は 違法だとして福島県南相馬市の住民が国に解除撤回を求めている訴訟で、原告弁護団の福田健治弁護士は「ICRPは07年に原発事故後の長期的な被ばく状況 について年1~20ミリシーベルトの範囲から参考レベルを選ぶよう勧告し、過去の代表的な値は1ミリシーベルトとした。これはチェルノブイリの経験を踏ま えた国際基準であり、日本も1ミリシーベルトを超えない政策をすべきだ」と指摘。訴訟でチェルノブイリ法を援用していくという。

また、福島県郡山市の小中学生と保護者らが放射線量の低い地域への集団疎開を求めた仮処分申請(13年4月に仙台高裁が却下)で原告弁護団を務めた柳原 敏夫弁護士らが呼びかけ人となり、日本版チェルノブイリ法の制定を目指す市民運動をこのほど始めた。情報公開法(01年施行)が自治体先行で制定された経 緯をモデルに、福島原発事故の被災地や避難者の受け入れ先、全国の原発立地自治体など各地でチェルノブイリ法の精神を盛り込んだ条例を制定し、立法化につ なげようと意気込む。柳原弁護士は「チェルノブイリ法は原子力事故から被災者の命と健康を守るための世界最初の人権宣言といえる。日本では人々が放射能か ら避難する権利が守られず、被災者救済をこじらせている。国の加害責任を明らかにし、被災者の人権を保障する具体的な法律が必要だ」と話している。

■ことば

チェルノブイリ原発事故

1986年4月26日未明、旧ソ連ウクライナ北部のチェルノブイリ原発4号機で試験運転中の原子炉が暴走して爆発。大量の放射性物質が飛散し、汚染は北 半球の広範囲に広がった。避難・移住者は40万人超といわれる。事故の深刻度を示す国際評価尺度(INES)では東京電力福島第1原発事故と並ぶ最悪の 「レベル7」。4号機は事故後にコンクリート製の「石棺」で覆われたが、老朽化が目立ち、全体にかぶせる新たなアーチ形シェルターの建設が進められてい る。