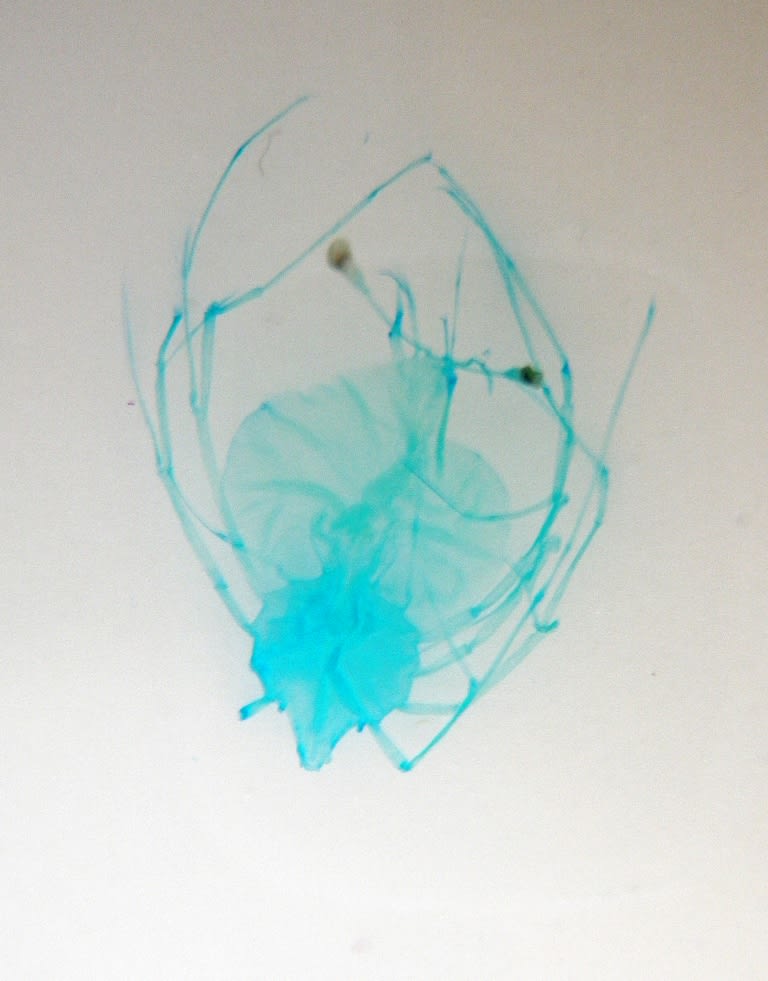

イセエビ類のフィロソーマ幼生(フィロゾーマ幼生; phyllosoma; phyllo:葉状+soma:体)。

節足動物門 Arthropoda

甲殻亜門 Crustacea

軟甲綱 Malacostraca

真軟甲亜綱 Eumalacostraca

ホンエビ上目 Eucarida

十脚目(エビ目) Decapoda

抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

イセエビ下目 Palinuridea

シラスから採取したもの。所謂、"チリモン"。

そのまんまじゃつまんねぇかなぁとアルシアンブルーで染色し、透明化してみたが、

…特にどうにもならんねぇ。

プランクトンネットなどでもよく引っ掛かります。

19世紀初頭からすでにプランクトンの一種として、数多くのフィロソーマの記載が見られるが、

その親と似ても似つかない形態から、他の多くの動物の幼生と同じく、

フィロソーマたちも当初はこれが成体であり、

未だ知られざる新種なのだと思われていた。

これらがイセエビ類の幼生であることが判明したのは、

水生生物を室内で繁殖させる手法が確立されてきた、20世紀に入ってから。

イセエビはご存知の通り、岩礁などに生息している動物だが、

卵から孵化したフィロソーマ幼生は、種によって様々だが、約1年もの間浮遊生活を送る。

この間脱皮を繰り返して成長するが、

ある時脱皮すると、突然プエルルス幼生(puerulus; puer:子供+ ulus:小さい)と呼ばれる、

よりエビっぽい形態をとり、

岩礁に向けて猛烈な勢いで泳ぎ始める。

このプエルルス、実は顎などの摂食・消化に係る器官が著しく退化しており、

何も食わず、ほとんど体内に蓄えた脂肪だけで生きるという。

岩礁にたどり着くと、稚エビに変態し、見慣れたエビの姿になる。

いくつかの甲殻類のグループについて発生のプロセスをザクッと纏めると、

イセエビ: 「卵→ノープリウス→フィロソーマ→プエルルス→稚エビ」

カニ: 「卵→ノープリウス→ゾエア→メガロパ→稚ガニ」

クルマエビ:「卵→ノープリウス→ゾエア→ミシス→稚エビ」

フジツボ: 「卵→ノープリウス→キプリス→稚フジツボ」

ザリガニ: 「卵→稚エビ」

みたいな感じになる。

クルマエビさんとイセエビさんは、エビとは申せど、下のように異なる亜目に属す。

Dendrobranchiata 根鰓亜目{クルマエビ亜目; 羽毛状の根鰓(Dendrobranch)を持つ}

クルマエビ下目(Penaeidea)

サクラエビ下目(Sergestoidea)

Pleocyemata 抱卵亜目{エビ亜目;葉鰓(Phyllobranch)/毛鰓(Trichobranch)を持ち、♀は腹部で抱卵する傾向}

オトヒメエビ下目(Stenopodidea)

コエビ下目(Cardiea)

短尾下目(カニ下目; Brachyura)

異尾下目(ヤドカリ下目; Anomura)

イセエビ下目(Palinuridea)

ザリガニ下目(Astacidea)

アナジャコ下目(Thalassinidea)

詳しくは記事:ハルマンスナモグリで。

フィロソーマちゃんが泳ぐ動画はコチラ↓

イセエビの赤ちゃんフィロソーマ

可愛いでしょ♥

BLOG外LINKS:

・セミエビまたはヒメセミエビ(たぶん)のフィロゾーマの色々 by.『見て、見て、チリメンモンスター(チリモン)』

<weblog内-関連記事LINKS:>

・specimens: うちの収蔵標本。

・Tetraclita japonica: クロフジツボ。同じ甲殻類の誼。

・Nihonotrypea harmandi: ハルマンスナモグリ。同じ甲殻類の誼。

・Ovalipes punctatus: ヒラツメガニ。同じ甲殻類の誼。

節足動物門 Arthropoda

甲殻亜門 Crustacea

軟甲綱 Malacostraca

真軟甲亜綱 Eumalacostraca

ホンエビ上目 Eucarida

十脚目(エビ目) Decapoda

抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

イセエビ下目 Palinuridea

シラスから採取したもの。所謂、"チリモン"。

そのまんまじゃつまんねぇかなぁとアルシアンブルーで染色し、透明化してみたが、

…特にどうにもならんねぇ。

プランクトンネットなどでもよく引っ掛かります。

19世紀初頭からすでにプランクトンの一種として、数多くのフィロソーマの記載が見られるが、

その親と似ても似つかない形態から、他の多くの動物の幼生と同じく、

フィロソーマたちも当初はこれが成体であり、

未だ知られざる新種なのだと思われていた。

これらがイセエビ類の幼生であることが判明したのは、

水生生物を室内で繁殖させる手法が確立されてきた、20世紀に入ってから。

イセエビはご存知の通り、岩礁などに生息している動物だが、

卵から孵化したフィロソーマ幼生は、種によって様々だが、約1年もの間浮遊生活を送る。

この間脱皮を繰り返して成長するが、

ある時脱皮すると、突然プエルルス幼生(puerulus; puer:子供+ ulus:小さい)と呼ばれる、

よりエビっぽい形態をとり、

岩礁に向けて猛烈な勢いで泳ぎ始める。

このプエルルス、実は顎などの摂食・消化に係る器官が著しく退化しており、

何も食わず、ほとんど体内に蓄えた脂肪だけで生きるという。

岩礁にたどり着くと、稚エビに変態し、見慣れたエビの姿になる。

いくつかの甲殻類のグループについて発生のプロセスをザクッと纏めると、

イセエビ: 「卵→ノープリウス→フィロソーマ→プエルルス→稚エビ」

カニ: 「卵→ノープリウス→ゾエア→メガロパ→稚ガニ」

クルマエビ:「卵→ノープリウス→ゾエア→ミシス→稚エビ」

フジツボ: 「卵→ノープリウス→キプリス→稚フジツボ」

ザリガニ: 「卵→稚エビ」

みたいな感じになる。

クルマエビさんとイセエビさんは、エビとは申せど、下のように異なる亜目に属す。

Dendrobranchiata 根鰓亜目{クルマエビ亜目; 羽毛状の根鰓(Dendrobranch)を持つ}

クルマエビ下目(Penaeidea)

サクラエビ下目(Sergestoidea)

Pleocyemata 抱卵亜目{エビ亜目;葉鰓(Phyllobranch)/毛鰓(Trichobranch)を持ち、♀は腹部で抱卵する傾向}

オトヒメエビ下目(Stenopodidea)

コエビ下目(Cardiea)

短尾下目(カニ下目; Brachyura)

異尾下目(ヤドカリ下目; Anomura)

イセエビ下目(Palinuridea)

ザリガニ下目(Astacidea)

アナジャコ下目(Thalassinidea)

詳しくは記事:ハルマンスナモグリで。

フィロソーマちゃんが泳ぐ動画はコチラ↓

イセエビの赤ちゃんフィロソーマ

可愛いでしょ♥

BLOG外LINKS:

・セミエビまたはヒメセミエビ(たぶん)のフィロゾーマの色々 by.『見て、見て、チリメンモンスター(チリモン)』

<weblog内-関連記事LINKS:>

・specimens: うちの収蔵標本。

・Tetraclita japonica: クロフジツボ。同じ甲殻類の誼。

・Nihonotrypea harmandi: ハルマンスナモグリ。同じ甲殻類の誼。

・Ovalipes punctatus: ヒラツメガニ。同じ甲殻類の誼。