収斂進化 (しゅうれんしんか) とは・・・

もともとは全く別の種類の生物が、似たような環境で暮らすうちに、

姿形や生態系における立場などが似てくる現象。

生物グループが違うにも関わらず、

住環境が同じなためその身体的特徴が似通ってくるというもので、

例えば、哺乳類のイルカと魚類のサメ、哺乳類のコウモリと鳥類・・・などなど

大小差はあるが、世界中の動植物・微生物の中でみられる。

でね、

人間の文化や技術の世界においても

収斂進化に似たような現象ってあるよね。

出発地点は全く違うんだけど、なんか気づいたら

見た目とか役割が似ちゃってたんだよね、なんてことあるでしょ。

ほら、「ボイスパーカション」と「ヒューマンビートボックス」って、

文化的収斂進化じゃない?

そんな話を前回しました。

今日はその逆、

出発地点は同じだけれど、文化や環境の違いで姿形が変わってしまった

いわば逆・収斂進化のお話。

逆・収斂進化っていうか、普通の進化っていうべき?

ある地点で枝分かれしたものは分化とか種分化っていうのか?

生物に明るくないので、適した用語が浮かばないけども。

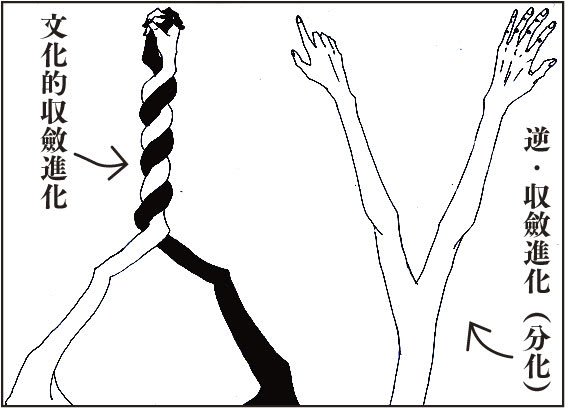

イメージを図であらわすと、これ。

かなり分かりにくい図ですが、今回も提示します。

文字とか入れてみました。

んで、今回は右の「逆・収斂進化(分化)」の話です。

同じゾウでも、

アジアに住むゾウとアフリカに住むゾウって

体の大きさや耳や頭の形が違ってるじゃないですか。

素材は一緒だけど、場所が変わると完成品が違う。

そういうことが人間の文化や言語の世界にも起きているでしょう、という話です。

ずいぶん前置きが長くなりましたが、

サクッと文化的な逆・収斂進化(分化)の例を挙げていきましょう。

それは、食べ物・料理。

・うどんとパスタとラーメン

小麦粉と水を手にした人間の多様な発想力を

こうまざまざと見せつけられるとぐうの音もでません。

基本の材料はほぼ同じなのに、

場所が違うと完成品がこうも違ってくるのかと感心します。

昔やってたTV番組『電波少年』の「麺ロードの旅」を観てて思った話。

・蕎麦とガレットとピゾケリ(ピッツォケリ)

蕎麦はそば粉を使った日本の麺で、

ガレットはそば粉を使ったフランスのクレープで

ピゾケリ(ピッツォケリ)はそば粉を使ったイタリアの麺。

みんなそば粉料理なのに、この違い。なんかもうドキドキしますね。

後は、

・ドーナツとサーターアンダギー

・お米とベトナムのフォー

・ケーキとカステラ

ちょっと、これくらいしか思いつかないけど、

もっといろいろあるはず。

そして、言語。

言語は基本的に全てが逆・収斂進化(分化)と言えるんだけど、

その中において、時々、

言葉は違っても感じ方は同じなんだと実感できる例があるんで、

そんな特例を挙げたいと思います。

まず、「死の感覚」

日本語で人の死、臨終を 「息を引き取る」 と表現することがありますが、

英語では、それを 「息を吐き出す」(expire) と言うとか。

命は口から出入りしているイメージ。

続いて、「母と海」

三好達治の詩『郷愁』で述べられているように、

日本語では「海」という漢字の中に「母」がいますが、

フランス語では「母(mere)」の綴り中に「海(mer)」がある。

(どちらも読みは「メール」)

注:「mere」は正しい表記ではありません。本来は

1個目の「e」の上になんか「´」が付く。

PCでのフランス語表記のやり方がわからんだけです。

最後、「赤子の言葉」

生まれたばかりの赤ん坊は言葉はしゃべれないけれど、

なにかしら音は発する。「マー、マー」とかなんとか言ってます。

んで、その音を聞いた周囲の大人たちは、

「これは、きっと母親を呼んでいるに違いない」と思い、

英語では「mama(ママ)」、

中国語では「??(マーマ)」という表現ができたのだとか。

一方、

「これは、きっとメシ食わせろ言ってるんだな」と思った日本では、

「ご飯=マンマ」となったそうな。

・・・ほんまか?

なんか最終的に、収斂進化とか分化関係なくなっちゃってるけど、

同一のものを目の当たりにした人間の発想力や感覚は

文化や環境の違いで無限に異なってたり、結構似ていたり。

とても面白くて、推測でもこじつけでもこういう話を聞くと胸が躍る。テンションが上がる。