午前九時、本尊御開帳。

<本堂>

薄暗い本堂内、

〔十一面千手千眼観世音菩薩坐像〕(奈良・国宝)

とのご対面だ。

日本最古の千手観音であり、大阪府下唯一の天平仏、そして、数少ない「本当に千の手を有する」像である。

像高は一三一・三センチと、決して大きなものではないが、やや細面にして涼やかな表情をもち、あくまでも静かに、しかしながら、強烈なオーラを放ちながら坐っている。

十一面にして千手、しかも、千の手一つひとつに眼が墨書きされている。人々を漏らすことなく救済するために、あらゆる手段を尽くそうとする意志の表れか…。

只々、頭を垂れるばかりである。

ところで、この像、乾漆像の秀作とも言われているので、ここで仏像の製作技法について、簡単に触れておきたい。

仏像は、その製作技法により、大きく五つに分類される。

一つ目は「金銅像」。

溶かした青銅(あるいは、金・銀・鉄)を型に流し込み、表面に鍍金を施すもので、飛鳥~天平時代の仏によく見られる型式だ。代表作としては、

奈良・法隆寺

〔釈迦三尊像〕(飛鳥・国宝)

が挙げられる。

二つ目は「塑像」。

木を組んで原型を造り、その上に縄を巻いてから粘土を盛っていく技法で、白鳳~天平の頃に多く造られ、その後、鎌倉時代に入ってから再び流行したものである。

奈良・岡寺

〔如意輪観音坐像〕(奈良・重文)

奈良・新薬師寺

〔十二神将立像〕(奈良・国宝)

などが挙げられる。

三つ目が「乾漆像」。

脱乾漆、木芯乾漆の二種類がある。

粘土の型の上に麻布を漆で十数回塗り固め、乾燥後に像を割り、粘土を取り除いてから、新たに木芯を入れて造り上げるのが前者、木で原型を造った上に麻布を漆で張り固めたものが後者である。

脱乾漆は、手間はかかるが軽量、一方、木芯乾漆は、手間は省けるがずっしりと重いのが特徴だ。

乾漆像は天平の頃に数多く造られたが、高価な漆を用いるため、以降はあまり造られなくなった、とされる。

そして、脱乾漆の代表作が、この葛井寺の本尊である。

ちなみに、木芯乾漆の代表作は

奈良・聖林寺

〔十一面観音立像〕(奈良・国宝)

だ。

四つ目は「木彫像」。

木材を使用して作像するものであるが、一木造、または、寄木造のパターンがある。

一木造とは、頭部と体部を一材から彫り出したものを指すが、中には、腕部や脚部、後背なども含め、すべてを一材で造っているものもある。木に対する信仰を重んじた技法であり、言うなれば、仏師の、霊木に対する緊張感ある真剣勝負の証の像である。

難点は、一つの木から彫り出すことから、あまり大きな像を造り上げることができないということ、そして、木の伸縮の影響を受けやすいため、干割れの欠点があるということである。

一木造の代表作は、

奈良・新薬師寺

〔薬師如来坐像〕(平安・国宝)

奈良・室生寺

〔釈迦如来立像〕(平安・国宝)

などである。

寄木造のほうは、パーツを組み合わせて作像するやり方。各々のパーツを異なる木から彫り出すことから、巨大像を造り込むことが可能となり、ひとつの木の伸縮が全体に及ばないため、干割れの問題も解決した。また、分業可能な作法であるから、仏像の大量生産も可能となった。

つまり、この寄木造、仏像制作の道に、大きな変革をもたらす技法だったわけである。

寄木造の代表作は、

京都・宇治平等院

〔阿弥陀如来坐像〕(平安・国宝)

京都・浄瑠璃寺

〔阿弥陀如来坐像〕(平安・国宝)

などで、特に、平安時代以降は、数多くの仏像が、木彫にて造られるようになった。

最後に五つ目が「石像」。

石塊から彫り出したもの(石仏)、岩壁に刻んでいったもの(磨崖仏)、石窟内の壁面に彫刻を施したもの(石窟仏)がある。

大分・臼杵石仏(平安~鎌倉・国宝)

京都・当尾石仏群(鎌倉)

などが著名であるが、道端のお地蔵さまも立派な石仏である。

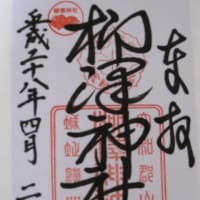

さて、葛井寺の御朱印は〔大悲殿〕

ありがたく頂戴する。

【冬】 大阪・藤井寺 「十八日・ゴールデンルートを歩く」③ へ続く

<本堂>

薄暗い本堂内、

〔十一面千手千眼観世音菩薩坐像〕(奈良・国宝)

とのご対面だ。

日本最古の千手観音であり、大阪府下唯一の天平仏、そして、数少ない「本当に千の手を有する」像である。

像高は一三一・三センチと、決して大きなものではないが、やや細面にして涼やかな表情をもち、あくまでも静かに、しかしながら、強烈なオーラを放ちながら坐っている。

十一面にして千手、しかも、千の手一つひとつに眼が墨書きされている。人々を漏らすことなく救済するために、あらゆる手段を尽くそうとする意志の表れか…。

只々、頭を垂れるばかりである。

ところで、この像、乾漆像の秀作とも言われているので、ここで仏像の製作技法について、簡単に触れておきたい。

仏像は、その製作技法により、大きく五つに分類される。

一つ目は「金銅像」。

溶かした青銅(あるいは、金・銀・鉄)を型に流し込み、表面に鍍金を施すもので、飛鳥~天平時代の仏によく見られる型式だ。代表作としては、

奈良・法隆寺

〔釈迦三尊像〕(飛鳥・国宝)

が挙げられる。

二つ目は「塑像」。

木を組んで原型を造り、その上に縄を巻いてから粘土を盛っていく技法で、白鳳~天平の頃に多く造られ、その後、鎌倉時代に入ってから再び流行したものである。

奈良・岡寺

〔如意輪観音坐像〕(奈良・重文)

奈良・新薬師寺

〔十二神将立像〕(奈良・国宝)

などが挙げられる。

三つ目が「乾漆像」。

脱乾漆、木芯乾漆の二種類がある。

粘土の型の上に麻布を漆で十数回塗り固め、乾燥後に像を割り、粘土を取り除いてから、新たに木芯を入れて造り上げるのが前者、木で原型を造った上に麻布を漆で張り固めたものが後者である。

脱乾漆は、手間はかかるが軽量、一方、木芯乾漆は、手間は省けるがずっしりと重いのが特徴だ。

乾漆像は天平の頃に数多く造られたが、高価な漆を用いるため、以降はあまり造られなくなった、とされる。

そして、脱乾漆の代表作が、この葛井寺の本尊である。

ちなみに、木芯乾漆の代表作は

奈良・聖林寺

〔十一面観音立像〕(奈良・国宝)

だ。

四つ目は「木彫像」。

木材を使用して作像するものであるが、一木造、または、寄木造のパターンがある。

一木造とは、頭部と体部を一材から彫り出したものを指すが、中には、腕部や脚部、後背なども含め、すべてを一材で造っているものもある。木に対する信仰を重んじた技法であり、言うなれば、仏師の、霊木に対する緊張感ある真剣勝負の証の像である。

難点は、一つの木から彫り出すことから、あまり大きな像を造り上げることができないということ、そして、木の伸縮の影響を受けやすいため、干割れの欠点があるということである。

一木造の代表作は、

奈良・新薬師寺

〔薬師如来坐像〕(平安・国宝)

奈良・室生寺

〔釈迦如来立像〕(平安・国宝)

などである。

寄木造のほうは、パーツを組み合わせて作像するやり方。各々のパーツを異なる木から彫り出すことから、巨大像を造り込むことが可能となり、ひとつの木の伸縮が全体に及ばないため、干割れの問題も解決した。また、分業可能な作法であるから、仏像の大量生産も可能となった。

つまり、この寄木造、仏像制作の道に、大きな変革をもたらす技法だったわけである。

寄木造の代表作は、

京都・宇治平等院

〔阿弥陀如来坐像〕(平安・国宝)

京都・浄瑠璃寺

〔阿弥陀如来坐像〕(平安・国宝)

などで、特に、平安時代以降は、数多くの仏像が、木彫にて造られるようになった。

最後に五つ目が「石像」。

石塊から彫り出したもの(石仏)、岩壁に刻んでいったもの(磨崖仏)、石窟内の壁面に彫刻を施したもの(石窟仏)がある。

大分・臼杵石仏(平安~鎌倉・国宝)

京都・当尾石仏群(鎌倉)

などが著名であるが、道端のお地蔵さまも立派な石仏である。

さて、葛井寺の御朱印は〔大悲殿〕

ありがたく頂戴する。

【冬】 大阪・藤井寺 「十八日・ゴールデンルートを歩く」③ へ続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます