訪問日 令和5年10月7日

無夷山(むいさん) 箟峯寺(こんぽうじ)

天台宗の寺院

宝亀元年(770年)鎮守府将軍大伴駿河麻呂の草創

大同2年(807年)坂上田村麻呂の創建と伝えられる

案内板によると、箟峯寺とは観音堂、白山社などを中心に24坊からなる一山寺院(総称)

当初、「霧岳山 正福寺」と称していたが、嘉祥2年(849年)に円仁が中興し、「無夷山 箟峯寺」と改称した

この寺を選択したのは

武光誠 著「地図でめぐる神社とお寺」に「笑みを浮かべたように見える仁王像がある」の記載があったからだ

これまで訪れた寺院の仁王像を地域別に発信した際に「笑顔の仁王像はないのか」とコメントを頂いたことがある

仁王像なので「ありませんよ」と応えただけに確かめたいと思った

仁王門

長い階段を上がっていくと、仁王門が見えてみた

仁王像の事ばかり頭にあり、狛犬を撮り忘れていたことに、今気づいた

仁王像を観る前に、呼吸と心拍数が落ち着くまで休憩した

仁王門は、文久2年(1861年)に再建された

仁王像(微笑み仁王)

確かに憤怒の表情ではなく、微笑んでいるように見える

最近のものなのかと思ったが、天保14年(1843年)完成とある

阿形像(金剛神・東王父)

これまで仁王門を通過する際、両側から睨めつけられていた

笑顔で迎えられるのはとても気持ちがいい

作者は、法橋雲竜安高

吽形像(執金剛仏・西王母)

奉納草鞋

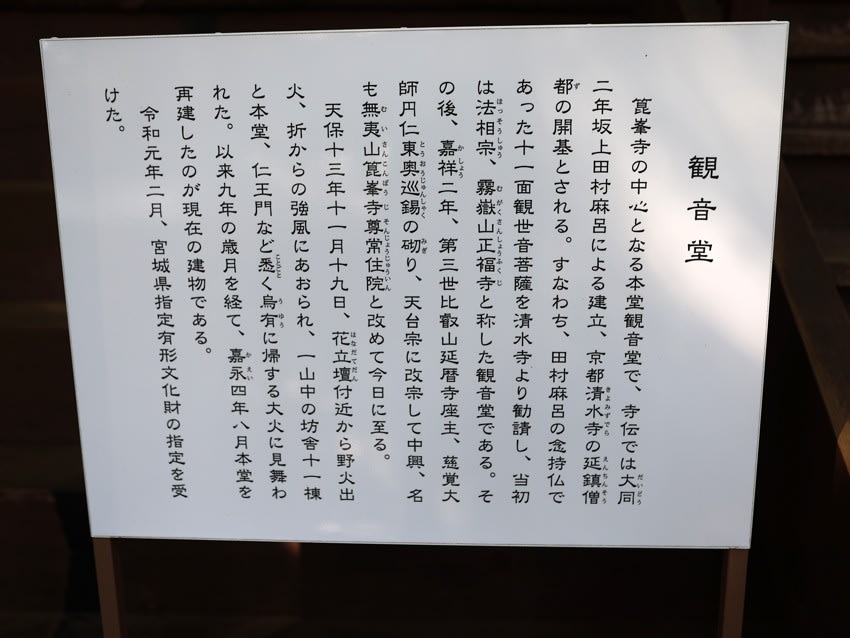

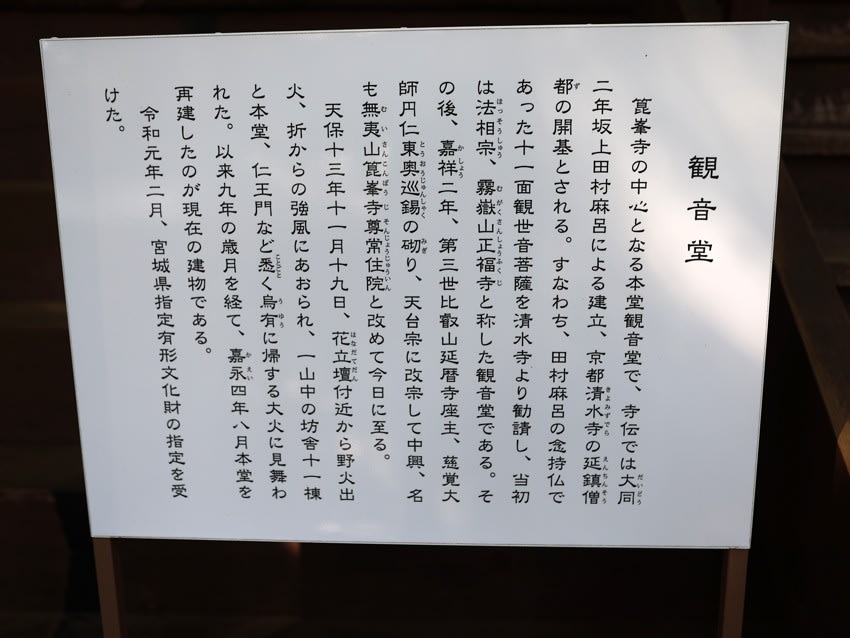

観音堂(宮城県指定文化財)

仁王門から更に階段が続く

正面に観音堂が見えてくる

大同2年(807年) 京都清水寺より「十一面観世音菩薩」を御本尊として勧請

天保13年(1842年)火災によって消失

嘉永4年(1851年)観音堂を再建

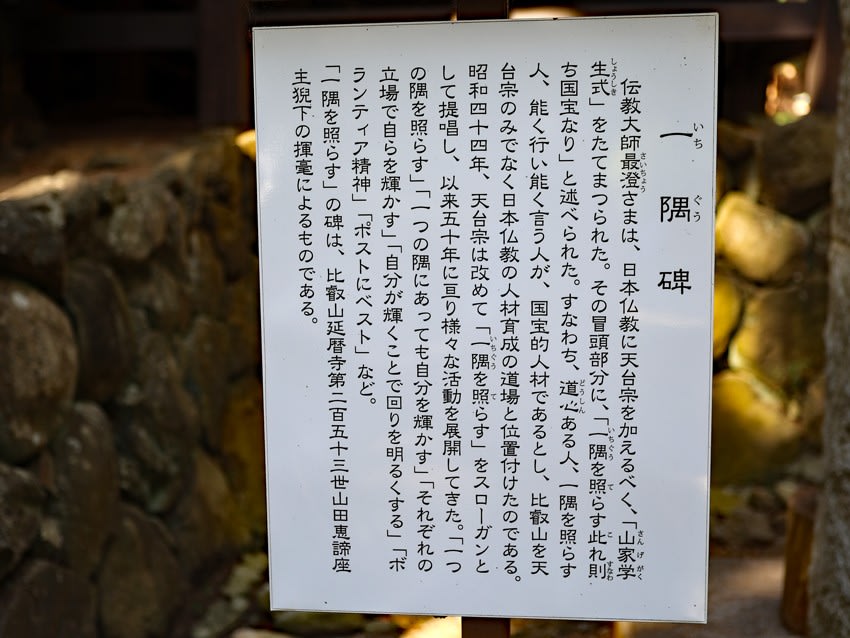

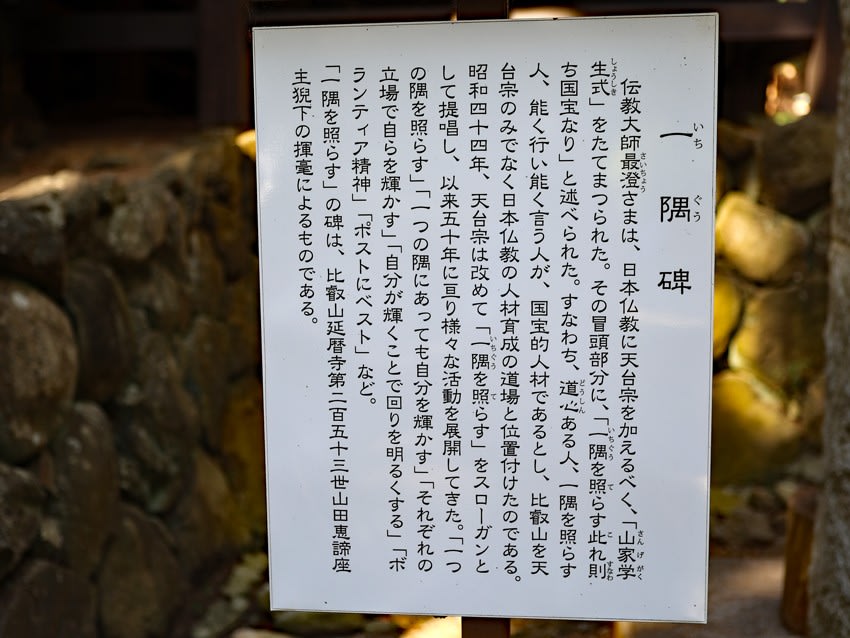

一隅碑

国の宝とは何物ぞ、宝とは道心なり

道心ある人を名づけて国宝と為す

故に古人言わく、径寸十枚、是れ国宝にあらず

一隅を照す、此れ則ち国宝なりと

古哲また云わく、能く言いて行うこと能わざるは国の師なり

能く行いて言うこと能わざるは国の用なり

能く行い能く言うは国の宝なり

三品の内、唯言うこと能わず

行うこと能わざるを国の賊と為す

乃ち道心あるの仏子、西には菩薩と称し、東には君子と号す

悪事を己に向え、好事を他に与え、己を忘れて他を利するは、慈悲の極みなり

観音堂の彫刻

額には「奥州鎮護」

本尊:十一面観世音菩薩(秘仏)

平成20年(2008年)33年に1度の本尊の御開帳が行われた

菩提樹

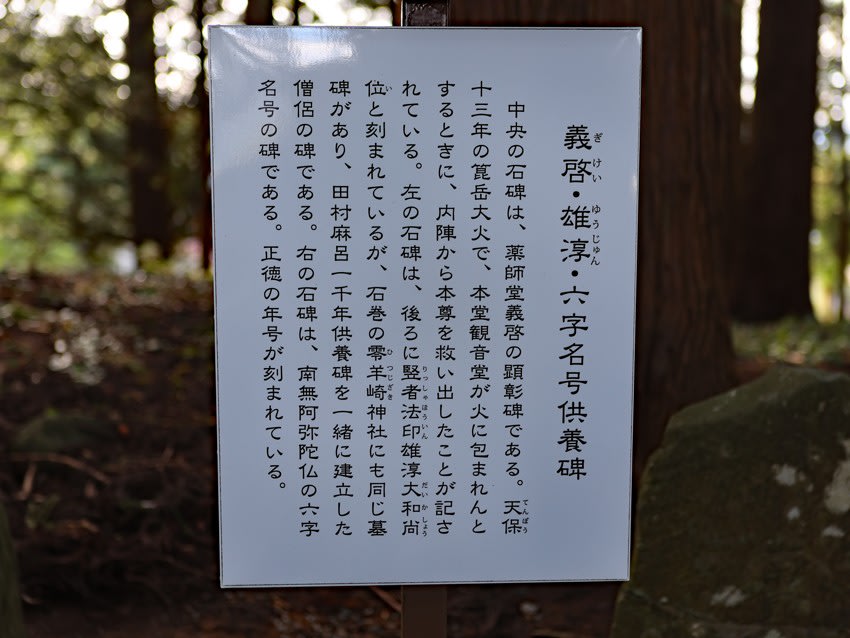

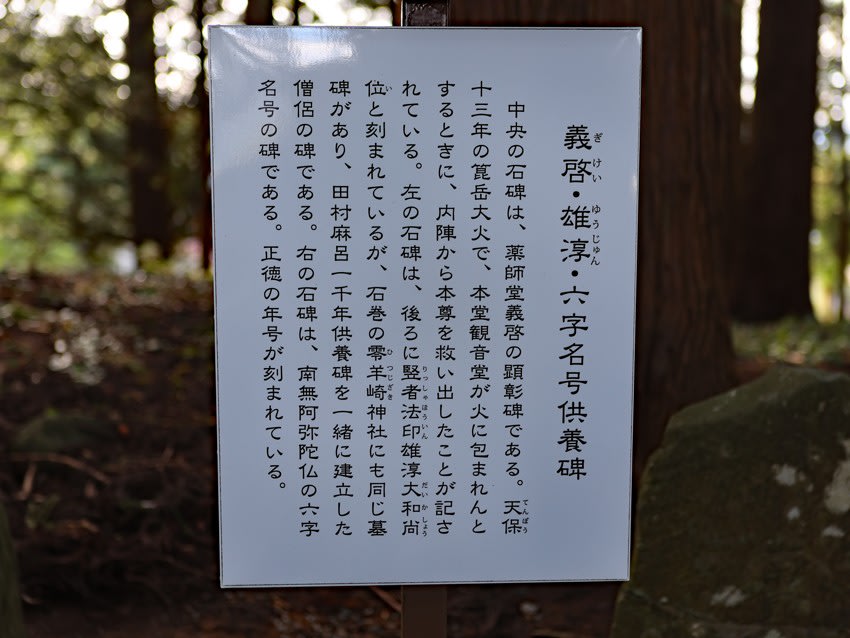

義啓・雄淳・六字名号供養碑

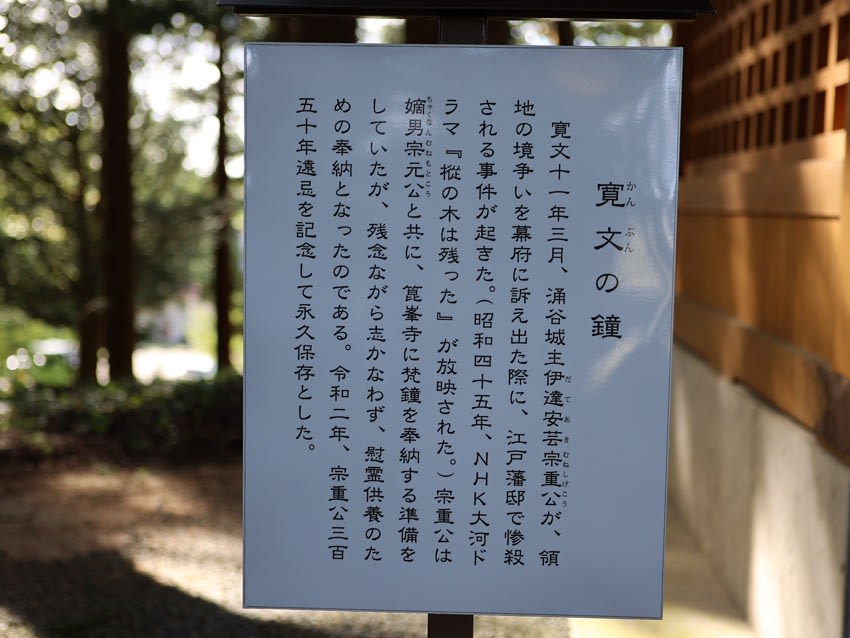

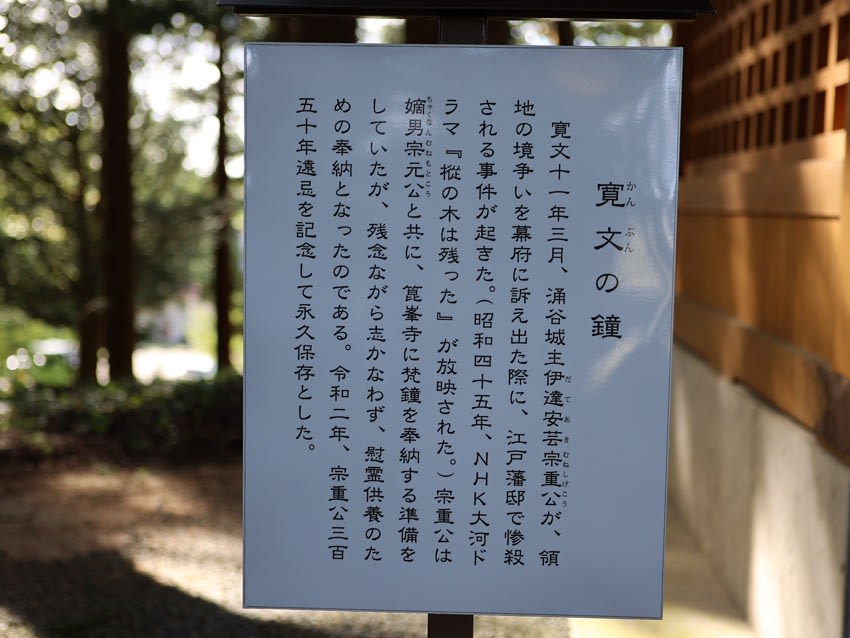

寛文の鐘

山本周五郎の歴史小説『樅ノ木は残った』を読んで感動したことを思い出した

平幹二朗主演のNHK大河ドラマも視たが、この寺とつながらなかった縁があったとは……

田村麻呂将軍一千年供養塔

天台大師像

頭に大きなこぶが乗っているように見える珍しい像

頭上のこぶは大師が座禅に打ち込んだ際に居眠り防止のために使用した禅鎮で

うとうとすると頭から落ちてしまう

四郎杉(涌谷町指定天然記念物)

三郎杉(涌谷町指定天然記念物)

夫婦杉(涌谷町指定天然記念物)

二郎杉(涌谷町指定天然記念物)

太郎杉(涌谷町指定天然記念物)

健康の鐘

苦しみは楽しみに 楽しみは喜びに

喜びは幸せに 幸せは健康に

健康は一生の宝物

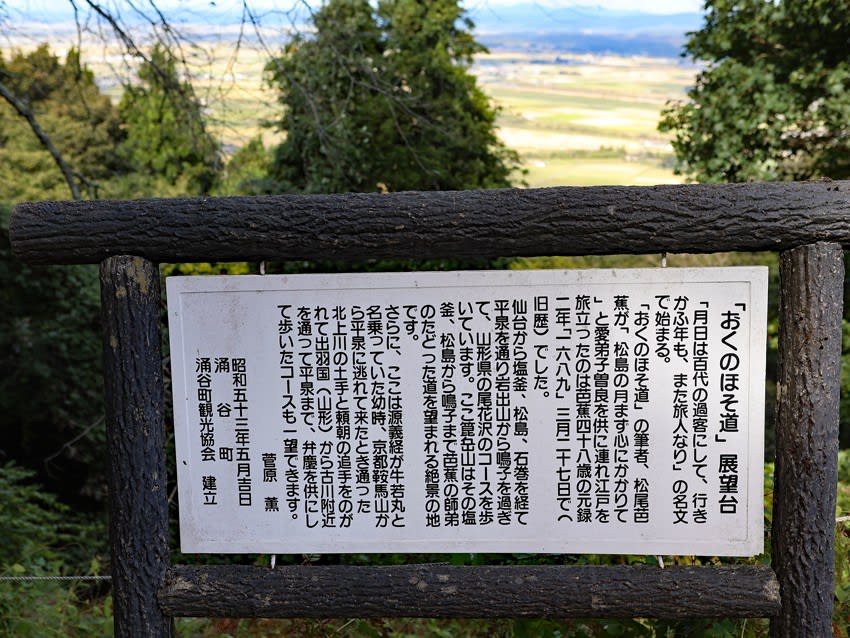

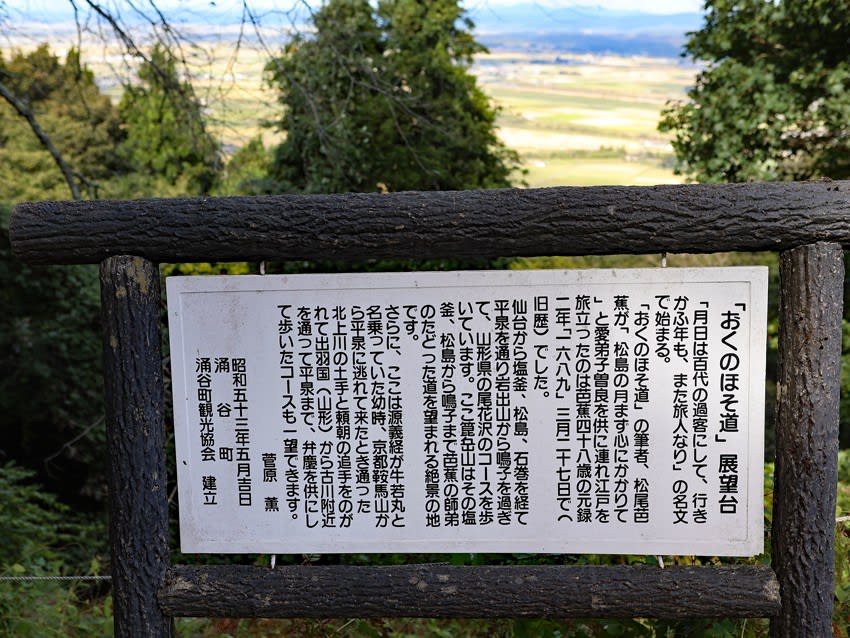

「おくのほそみち」展望台

かつて、源義経が弁慶を供にして歩き、松尾芭蕉も曽良を供に眼下の道を歩いたという

東北6県を旅をするにあたり、芭蕉縁の地を訪れようと思っていた(思い出した)

忠魂碑

地蔵菩薩

寛保3年(1743年)の建立

秋の山唄発祥之地碑

山王堂

堂内の様子

鐘楼

観音堂前に戻った

眼下には仁王門

仁王像

白山堂

撮影 令和5年10月7日

無夷山(むいさん) 箟峯寺(こんぽうじ)

天台宗の寺院

宝亀元年(770年)鎮守府将軍大伴駿河麻呂の草創

大同2年(807年)坂上田村麻呂の創建と伝えられる

案内板によると、箟峯寺とは観音堂、白山社などを中心に24坊からなる一山寺院(総称)

当初、「霧岳山 正福寺」と称していたが、嘉祥2年(849年)に円仁が中興し、「無夷山 箟峯寺」と改称した

この寺を選択したのは

武光誠 著「地図でめぐる神社とお寺」に「笑みを浮かべたように見える仁王像がある」の記載があったからだ

これまで訪れた寺院の仁王像を地域別に発信した際に「笑顔の仁王像はないのか」とコメントを頂いたことがある

仁王像なので「ありませんよ」と応えただけに確かめたいと思った

仁王門

長い階段を上がっていくと、仁王門が見えてみた

仁王像の事ばかり頭にあり、狛犬を撮り忘れていたことに、今気づいた

仁王像を観る前に、呼吸と心拍数が落ち着くまで休憩した

仁王門は、文久2年(1861年)に再建された

仁王像(微笑み仁王)

確かに憤怒の表情ではなく、微笑んでいるように見える

最近のものなのかと思ったが、天保14年(1843年)完成とある

阿形像(金剛神・東王父)

これまで仁王門を通過する際、両側から睨めつけられていた

笑顔で迎えられるのはとても気持ちがいい

作者は、法橋雲竜安高

吽形像(執金剛仏・西王母)

奉納草鞋

観音堂(宮城県指定文化財)

仁王門から更に階段が続く

正面に観音堂が見えてくる

大同2年(807年) 京都清水寺より「十一面観世音菩薩」を御本尊として勧請

天保13年(1842年)火災によって消失

嘉永4年(1851年)観音堂を再建

一隅碑

国の宝とは何物ぞ、宝とは道心なり

道心ある人を名づけて国宝と為す

故に古人言わく、径寸十枚、是れ国宝にあらず

一隅を照す、此れ則ち国宝なりと

古哲また云わく、能く言いて行うこと能わざるは国の師なり

能く行いて言うこと能わざるは国の用なり

能く行い能く言うは国の宝なり

三品の内、唯言うこと能わず

行うこと能わざるを国の賊と為す

乃ち道心あるの仏子、西には菩薩と称し、東には君子と号す

悪事を己に向え、好事を他に与え、己を忘れて他を利するは、慈悲の極みなり

観音堂の彫刻

額には「奥州鎮護」

本尊:十一面観世音菩薩(秘仏)

平成20年(2008年)33年に1度の本尊の御開帳が行われた

菩提樹

義啓・雄淳・六字名号供養碑

寛文の鐘

山本周五郎の歴史小説『樅ノ木は残った』を読んで感動したことを思い出した

平幹二朗主演のNHK大河ドラマも視たが、この寺とつながらなかった縁があったとは……

田村麻呂将軍一千年供養塔

天台大師像

頭に大きなこぶが乗っているように見える珍しい像

頭上のこぶは大師が座禅に打ち込んだ際に居眠り防止のために使用した禅鎮で

うとうとすると頭から落ちてしまう

四郎杉(涌谷町指定天然記念物)

三郎杉(涌谷町指定天然記念物)

夫婦杉(涌谷町指定天然記念物)

二郎杉(涌谷町指定天然記念物)

太郎杉(涌谷町指定天然記念物)

健康の鐘

苦しみは楽しみに 楽しみは喜びに

喜びは幸せに 幸せは健康に

健康は一生の宝物

「おくのほそみち」展望台

かつて、源義経が弁慶を供にして歩き、松尾芭蕉も曽良を供に眼下の道を歩いたという

東北6県を旅をするにあたり、芭蕉縁の地を訪れようと思っていた(思い出した)

忠魂碑

地蔵菩薩

寛保3年(1743年)の建立

秋の山唄発祥之地碑

山王堂

堂内の様子

鐘楼

観音堂前に戻った

眼下には仁王門

仁王像

白山堂

撮影 令和5年10月7日