実は5月中旬頃負傷した左足首、

その後カカトあたりに非常に痛さが走る毎日で、

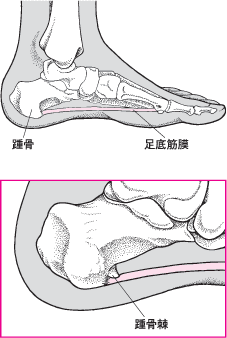

以前、足底筋膜(親指からカカトまで繋がっている筋)を痛めたことがあったので、

またそれかな?と思っていたらちょっと違う感じ・・・

その以前の足底筋膜炎の際も半年近くかかったのに今回はどうなんのや?

おかげでキックとかなんやら、手本プレーもできずじまい↓

なんかいろいろ調べてみると・・・・

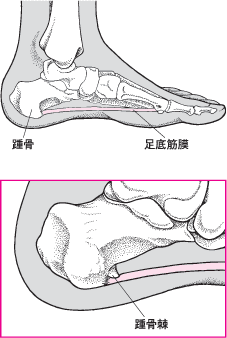

どうやら「踵骨棘」による『足底踵痛症候群』らしい・・・

小学生や中学生でも同じ症例は生じるらしいので一応以下の通り、

予備知識として知ってても損はないかも。。。

ま、考えようによっては自らこの症例を体験したことで、

子どもたちに似た症状が起こったときに対応しやすくなったってことやね。

あー、しかし、ぜんぜん走られへん!全力で動きたいなぁ~

※以下、かなり長いので興味ある人は気合入れてみてくださいな!

■■■解説1■■■

踵骨棘(しょうこつきょく)とは、かかとの骨の異常な増殖で、かかとの骨が腱や骨に付着している結合組織(筋膜)に過剰に引っぱられた結果です。踵骨棘はよくみられますが、痛みは起こしません。隣接する組織が炎症を起こすと痛みが生じます。この痛みは足底踵痛症候群とも呼ばれます。最初の症状は、起床後歩きはじめるときに痛みに気づくのが典型的です。この痛みは長い間座っていた後、歩きはじめたときにも生じます。

踵骨棘の痛みは、通常診察中に診断がつきます。かかとの裏の、土踏まずが始まるところを押すと痛みが生じます。また、かかとの中心部を押したときに痛みがあれば滑液包も炎症を起こしていることを意味します。X線検査で診断を確定しますが、初期であれば異常はみられません。

治療では痛みの軽減が目的となります。足や土踏まずの部分にパッドを詰めたり、テーピングや矯正用具を使用してかかとを安定させます。そうすれば、筋膜の伸びが最小限になり、痛みを軽減することができます。かかとのクッションや底の柔らかい靴を補強するのも役に立ちます。また、ふくらはぎのストレッチやアイスマッサージも効果的です。アイスマッサージとは氷を使って皮膚をマッサージすることです。方法は、紙コップに水を入れて凍らせ、紙コップを痛む部位の皮膚にこすりつけるようにして、上下に動かします。氷が溶けてきたら、徐々に紙コップを破いていきます。コルチコステロイド薬と局所麻酔薬の混合液を痛む部位に注射する方法もあります。ほとんどの痛みは、手術をすることなく解消します。

骨棘の切除や、かかとの裏側の骨棘の部分から足指の根元まで伸びている組織の束(足底筋膜)の切除などといった手術は、他の治療法では持続的な痛みが改善されない場合に限って行われます。手術後の経過は予測できないため、手術は最後の手段と考えるべきです。時には手術後も痛みが続くこともあります。

■■■解説2■■■

足底腱膜炎は足底筋膜炎、踵骨棘ともいわれ、踵骨足底部に疼痛がある、中年の男性に多い、変性疾患である。朝、起床時の第一歩が痛く、ごく短時間で消失してしまうことが特徴であるが、中には歩行により疼痛が増悪する症例もある。踵骨足底部前内側の足底腱膜の付着部に圧痛があり、軽度の腫張を認めることもある。

踵骨側面X線写真で、踵骨足底部に骨棘の形成があることが多く、疼痛の原因として説明されることが多い。しかし、疼痛の原因は足底屈筋群の付着部の炎症であり、骨棘は変性に対する修復結果である。事実、骨棘があっても無症状なことが多く、疼痛が消失しても骨棘の大きさに変化はない。筋膜から付着部への腱膜様部分が経年的な変性により微少な断裂を起こし疼痛の原因となる。就寝中に再癒合した微小断裂部位が、起床時の歩行開始により引っ張られ、再断裂し痛みを生じる。これが、毎朝、疼痛をくり返す理由である。そして、断裂と癒合をくり返しながら、最後には断裂し癒合できなくなり疼痛が自然寛解する。

踵骨枝を中心とした足根管症候群、足底腱膜線維腫症や踵骨脂肪体萎縮が主な鑑別疾患である。脛骨神経の内側踵骨枝は、足根管内や母趾内転筋筋膜貫通部でエントラップメントを生じ、足底腱膜炎や踵骨棘と同様、踵骨足底前内方に疼痛が生じるが、起床時数分間だけの疼痛と言うより、歩行により疼痛は増悪する。足根管や踵骨枝に沿っての圧痛が診断の決め手となる。足底腱膜線維腫症は踵骨より前方で腫瘤を触れれば鑑別は容易である。踵骨脂肪体萎縮は踵部特有の張りのある脂肪体が萎縮して軟らかく移動性が大きくなり、踵骨を容易に触れるようになる。これも、疼痛は歩行により増悪する。

疼痛も起床時に限られ、数ヶ月で自然治癒する症例が大半を占めるので、積極的な治療は必要ない。足趾、足関節のストレッチ運動を行い、歩行により疼痛が強くなる症例にはヒールカップを使用する。足底板やアーチサポートを処方することもあるが、市販の安価なヒールカップと効果に大差はない。竹踏みやイボイボの健康サンダルは発症を誘発することがある。

鎮痛消炎剤の貼り薬や軟膏、クリームの使用は、原理的に正しいはずであるが、朝の第一歩の激痛を止めるほどではない。NSAIDs投与も同様で、仮に朝の第一歩の激痛を止めるほどの量を投与するとすれば、副作用の法が目立ってしまう。数ヶ月の薬剤投与で改善したと言われる症例は自然寛解の可能性が強い。

歩行により疼痛が増悪する症例にはNSAIDsを投与するが、効果は限定的であり、投与中断により効果を確認しながら投与する。ステロイドと局麻剤の局所注入が著効を示すこともあるので、疼痛の激しい症例、歩行により疼痛が増悪する症例には、2、3週に1度、数回試みても良いが、効果が数日しか継続しない症例に継続すべきではない。温熱療法やジアテルミー、マッサージなども行われるが、効果は短期間、限定的で、自己が行うストレッチ体操に優る物ではない。

前述したように、大半の症例は数ヶ月、長くても3年以内には自然寛解する。したがって、手術の適用は非常に限られる。すなわち、疼痛が起床後の数分に限られず、歩行に比例して増悪し、日常生活に支障を来す症例の内、保存療法に抵抗して1年から3年以上経過した症例である。従来は、踵骨棘が疼痛の原因とされこの切除が行われたが、現在は足底屈筋群の付着部の筋膜・腱膜切離を施行し、内視鏡下でも行える。

個々の症例で、薬剤や注射、装具や理学療法に対する反応は異なるが、数万人規模の調査では、治癒までの期間がストレッチだけでも大差がない。したがって、効果的な治療法はないが、鑑別診断をきちっと行えば、大半は経過観察のみで積極的な治療も必要ない。

その後カカトあたりに非常に痛さが走る毎日で、

以前、足底筋膜(親指からカカトまで繋がっている筋)を痛めたことがあったので、

またそれかな?と思っていたらちょっと違う感じ・・・

その以前の足底筋膜炎の際も半年近くかかったのに今回はどうなんのや?

おかげでキックとかなんやら、手本プレーもできずじまい↓

なんかいろいろ調べてみると・・・・

どうやら「踵骨棘」による『足底踵痛症候群』らしい・・・

小学生や中学生でも同じ症例は生じるらしいので一応以下の通り、

予備知識として知ってても損はないかも。。。

ま、考えようによっては自らこの症例を体験したことで、

子どもたちに似た症状が起こったときに対応しやすくなったってことやね。

あー、しかし、ぜんぜん走られへん!全力で動きたいなぁ~

※以下、かなり長いので興味ある人は気合入れてみてくださいな!

■■■解説1■■■

踵骨棘(しょうこつきょく)とは、かかとの骨の異常な増殖で、かかとの骨が腱や骨に付着している結合組織(筋膜)に過剰に引っぱられた結果です。踵骨棘はよくみられますが、痛みは起こしません。隣接する組織が炎症を起こすと痛みが生じます。この痛みは足底踵痛症候群とも呼ばれます。最初の症状は、起床後歩きはじめるときに痛みに気づくのが典型的です。この痛みは長い間座っていた後、歩きはじめたときにも生じます。

踵骨棘の痛みは、通常診察中に診断がつきます。かかとの裏の、土踏まずが始まるところを押すと痛みが生じます。また、かかとの中心部を押したときに痛みがあれば滑液包も炎症を起こしていることを意味します。X線検査で診断を確定しますが、初期であれば異常はみられません。

治療では痛みの軽減が目的となります。足や土踏まずの部分にパッドを詰めたり、テーピングや矯正用具を使用してかかとを安定させます。そうすれば、筋膜の伸びが最小限になり、痛みを軽減することができます。かかとのクッションや底の柔らかい靴を補強するのも役に立ちます。また、ふくらはぎのストレッチやアイスマッサージも効果的です。アイスマッサージとは氷を使って皮膚をマッサージすることです。方法は、紙コップに水を入れて凍らせ、紙コップを痛む部位の皮膚にこすりつけるようにして、上下に動かします。氷が溶けてきたら、徐々に紙コップを破いていきます。コルチコステロイド薬と局所麻酔薬の混合液を痛む部位に注射する方法もあります。ほとんどの痛みは、手術をすることなく解消します。

骨棘の切除や、かかとの裏側の骨棘の部分から足指の根元まで伸びている組織の束(足底筋膜)の切除などといった手術は、他の治療法では持続的な痛みが改善されない場合に限って行われます。手術後の経過は予測できないため、手術は最後の手段と考えるべきです。時には手術後も痛みが続くこともあります。

■■■解説2■■■

足底腱膜炎は足底筋膜炎、踵骨棘ともいわれ、踵骨足底部に疼痛がある、中年の男性に多い、変性疾患である。朝、起床時の第一歩が痛く、ごく短時間で消失してしまうことが特徴であるが、中には歩行により疼痛が増悪する症例もある。踵骨足底部前内側の足底腱膜の付着部に圧痛があり、軽度の腫張を認めることもある。

踵骨側面X線写真で、踵骨足底部に骨棘の形成があることが多く、疼痛の原因として説明されることが多い。しかし、疼痛の原因は足底屈筋群の付着部の炎症であり、骨棘は変性に対する修復結果である。事実、骨棘があっても無症状なことが多く、疼痛が消失しても骨棘の大きさに変化はない。筋膜から付着部への腱膜様部分が経年的な変性により微少な断裂を起こし疼痛の原因となる。就寝中に再癒合した微小断裂部位が、起床時の歩行開始により引っ張られ、再断裂し痛みを生じる。これが、毎朝、疼痛をくり返す理由である。そして、断裂と癒合をくり返しながら、最後には断裂し癒合できなくなり疼痛が自然寛解する。

踵骨枝を中心とした足根管症候群、足底腱膜線維腫症や踵骨脂肪体萎縮が主な鑑別疾患である。脛骨神経の内側踵骨枝は、足根管内や母趾内転筋筋膜貫通部でエントラップメントを生じ、足底腱膜炎や踵骨棘と同様、踵骨足底前内方に疼痛が生じるが、起床時数分間だけの疼痛と言うより、歩行により疼痛は増悪する。足根管や踵骨枝に沿っての圧痛が診断の決め手となる。足底腱膜線維腫症は踵骨より前方で腫瘤を触れれば鑑別は容易である。踵骨脂肪体萎縮は踵部特有の張りのある脂肪体が萎縮して軟らかく移動性が大きくなり、踵骨を容易に触れるようになる。これも、疼痛は歩行により増悪する。

疼痛も起床時に限られ、数ヶ月で自然治癒する症例が大半を占めるので、積極的な治療は必要ない。足趾、足関節のストレッチ運動を行い、歩行により疼痛が強くなる症例にはヒールカップを使用する。足底板やアーチサポートを処方することもあるが、市販の安価なヒールカップと効果に大差はない。竹踏みやイボイボの健康サンダルは発症を誘発することがある。

鎮痛消炎剤の貼り薬や軟膏、クリームの使用は、原理的に正しいはずであるが、朝の第一歩の激痛を止めるほどではない。NSAIDs投与も同様で、仮に朝の第一歩の激痛を止めるほどの量を投与するとすれば、副作用の法が目立ってしまう。数ヶ月の薬剤投与で改善したと言われる症例は自然寛解の可能性が強い。

歩行により疼痛が増悪する症例にはNSAIDsを投与するが、効果は限定的であり、投与中断により効果を確認しながら投与する。ステロイドと局麻剤の局所注入が著効を示すこともあるので、疼痛の激しい症例、歩行により疼痛が増悪する症例には、2、3週に1度、数回試みても良いが、効果が数日しか継続しない症例に継続すべきではない。温熱療法やジアテルミー、マッサージなども行われるが、効果は短期間、限定的で、自己が行うストレッチ体操に優る物ではない。

前述したように、大半の症例は数ヶ月、長くても3年以内には自然寛解する。したがって、手術の適用は非常に限られる。すなわち、疼痛が起床後の数分に限られず、歩行に比例して増悪し、日常生活に支障を来す症例の内、保存療法に抵抗して1年から3年以上経過した症例である。従来は、踵骨棘が疼痛の原因とされこの切除が行われたが、現在は足底屈筋群の付着部の筋膜・腱膜切離を施行し、内視鏡下でも行える。

個々の症例で、薬剤や注射、装具や理学療法に対する反応は異なるが、数万人規模の調査では、治癒までの期間がストレッチだけでも大差がない。したがって、効果的な治療法はないが、鑑別診断をきちっと行えば、大半は経過観察のみで積極的な治療も必要ない。