ひらがなは漢字…

なんてややこしいんだ…ちょっと混乱している…(; ̄ー ̄A

ってみなさんこんばんは!

その混乱を乗り越えると、ひらがなの歴史が見えてくるよ!硯コレクターの恵美です!(o´▽`o)ノ

さて前回

私たちが今使っているひらがなは、もしかしたら違うひらがなだったかもしれない、というお話をしました。

よくこの話をすると、

ハイハイ想像の話でしょ┐(´∀`)┌

ハイハイ文字を作るってよくあるアレでしょ┐(´∀`)┌

みたいに思われること多いんですけど、

私は選考しかしていなくて、日本に文字として存在するものを現代によみがえらせているだけなのです。

では今日は実際にどのような選考をしていったのかを説明していきましょう。

第一の選考基準として、明治以前の書字で多く使われていた字を採用していきます。

もちろん私は明治生まれではないので、古典を勉強した知識だけではありますが

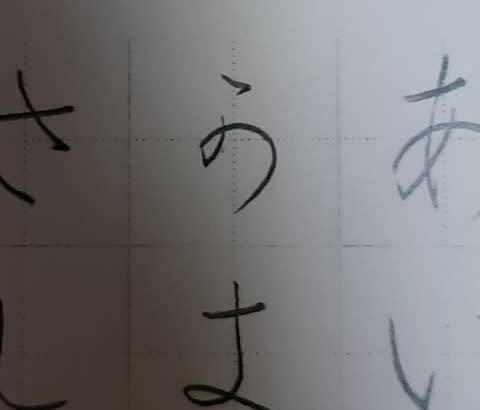

明治以前にはたくさん使われていたのに、常用ひらがなに選ばれなかった字がいくつかあります。

例えばKA。

可がもとになった字です。

この可が選ばれなかった理由は様々な憶測がありますが、

有力説として、の、りに誤読される可能性が高いからと言われています。

しかしながら、この字はめちゃくちゃ使われていたのです。なんなら私も学校のノートをとるときにうっかり使っていました(  ̄- ̄)

そんな国民人気の高い仮名は政府として率先して取り入れたいですね!

既に気持ちは明治政府です!

誤読の可能性については、最初の点を大きめに書くこと、右半分の迂回を大きくすることで解消します。

また、ひらがなは子供が書ける漢字以前の文字として、とても重要な役割を持っています。なので単純な線で書けること、

また等しい部分を増やすことで、覚えやすくしたいです。

ひらがなの回でお話ししましたが、共通点が多いほど、ひらがなは練習しやすくなり、応用がききます。

そこでまやよなどと併せて練習できるTAを採用します。

またと、をと共通して覚えられるよう、SEはこちらの形に直しました。

次に印刷を前提とした字の形成をしていかなければなりません。

字というものはたくさんの人に読まれないと意味がなく、そのためには印刷は必須です。

印刷で出にくい微妙な曲線や、拡大縮小によって字が潰れてしまうことがないように配慮しなくてはなりません。

今までの選考基準でいくとKEは、国民人気と字の単純さから、介の字を使うことがふさわしいと判断できます。ぜひこの字にしたい。o(・∀・`o)

しかしこの字、くずして書くとなんとも書きにくいしややこしい、印刷にしにくい文字です。

そこで字の形を少し変えます。

これでだいぶ、字を構成する線が単純になり印刷で出やすくなりました。

ここで紹介するのはごく一部ですが、このようにしてひらがなをひとつひとつ選んでいき、くずし方の選択や、印刷を前提とした字の形成をしていきます。

もちろん私が好きに字の形を変えて良いわけでありません。

あくまで、もとの漢字を踏まえた上で、ひらがなとしてあり得る形を作っていきます。

そして全体の調和がとれているところで、仮想ひらがな表の完成です。

ふぅ……

明治政府になるのも楽じゃないね(´-ω-`;)

しかしこの仮想ひらがな表……

実は、暇さえあれば書き直しています。

自分の好きな文字を選んだのなら完成して終わりになるのですが、

国民のために最善のひらがな表を作ることを追求すると、全然終わりが見えない……((( ;゚Д゚)))

勝手に政府になって、勝手に国民のために苦労する

という謎の重荷を背負ってしまいました。

ついこの前も、Oが違うのでは…と思い、それならばここもここも、となった結果、大幅な書き換えがありました。

まだまだ改善の余地があります。

たまにどこかで、こんな超どうでもいい話をすることがあるので、またいつかどこかでこの話を詳しくできる機会があったら、

あぁ勝手に苦労してるんだなぁ…(  ̄ー ̄)

と思って優しく見守ってください日本国民たちよ!

みんなも仮想ひらがなを使って、もう一つの日本を楽しんでね!(*≧∀≦)人(≧∀≦*)

ではまた!