そこで雪灯篭というイベントがあるというので出かけた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その1 藁屋根の雪景色

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場が満車で 隣村へ行かされる。しかも道路に止めさされて駐車料金500円取られた。

その代わりシャトルバスで運んでくれたが あたりまえや。

村に着くとなにやら、沢山の人がいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村のほうへ歩いて近づく。

藁屋根にも雪が積もっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村の入口には「美山雪灯篭」の看板が架かっているが、灯篭の字が灯廊になっている。???

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢山の家族連れが雪で灯篭を作っている。

大声でわめき散らすマナーの悪い 東洋人が多い。大型観光バスが沢山止まっていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地元の方も家の前に雪と売ろうを作っていらした。試験点灯させていただいた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらの雪洞は日暮れから点灯されるそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夕暮れまでしばらく村の中を見て回る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪は降ったり止んだりしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くに見える藁屋根は、みやげ物販売所だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村内に入り、藁屋根の家を見せてもらう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この家は屋根がとても急勾配だ。積雪が滑り落ちやすくしてあるのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小さな小屋か物置にも藁屋根が架けてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

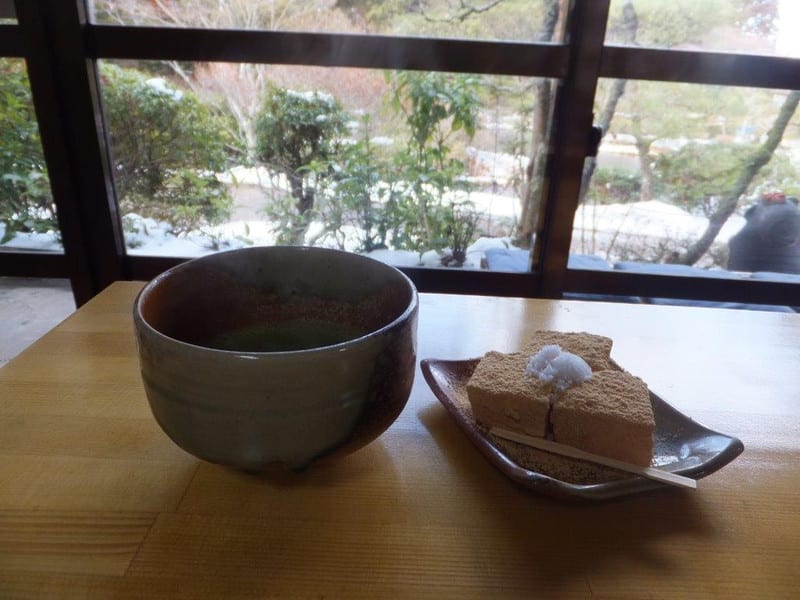

沢山の観光客が出入りしている 喫茶店だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらの藁屋根は民宿だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い雪原は畑か田んぼか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藁束を積み上げた塔のようなものは何だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藁屋根の重なりがとてもきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また雪が降り出した。今度はかなり激しい降りだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村内を歩いているうちに村はずれの八幡神社へ来た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この舞殿で今日は奉納舞踊があるそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きれいどころの踊り子さんも準備中だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その2 雪灯篭の点灯と藁屋根ライトアップ、それに花火

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次第に回りが暗くなってきた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪洞が点灯された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

訪れた観光客が思い思いに作った灯篭にも点火された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな灯篭だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田んぼの畦道に雪洞が続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藁屋根のライトアップも始まった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

雪道で自慢のフィギュアを展示ライトアップされている方もいらした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

やがて花火が始まった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花火は6時30分から始まった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花火はこのイベントの最初と最後の日だけだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村の前を流れる由良川の対岸から打ち上げられる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花火はあっという間に終わった。20発くらいか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花火が終わり、みんな一斉に引き上げるので道路は大渋滞だ。

しばらく雪灯篭と雪洞を見て回る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

静かさを取り戻した村の集落の道を雪洞が照らす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藁屋根のライトアップと雪洞がきれいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

村の入口にも藁束のタワーが作ってあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

降りしきる雪とライトアップされた藁屋根。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

クルマを止めさせられた隣村までのシャットルバスはいくら待っても来ない。

私の前に150人くらい並んで待っていて しかも絶え間なく雪は降り続く。

この調子だといくら待ってもバスは来そうも無く、何時帰れるが分からない。

せっかく雪山用のゴアテックスの上下と山靴をはいているので 降りしきる雪の中を歩き出した。

結局道路(京都府道38号線)を20分歩いたら 隣村に着いた。

その間シャトルバスは2台走り去って40人ほどを運んだだけだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は雪道を歩きなれているので 苦にはならなかったけど、沢山の家族連れが

真っ暗な雪道をとぼとぼと 無言で不機嫌そうに歩いて 駐車場へ帰っていった。

小さな子供がかわいそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

来場者が多すぎて、駐車場とシャトルバスの台数が少なすぎたみたいだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このブログを見た方から藁タワーの説明を頂きました。

茅葺屋根の葺き替え〔茅葺の材料〕

私たちの地区(北村)では、茅葺のことをくず屋葺とも言い、茅、麦わら、麻の軸木(おがら)を組み合わせて屋根を葺いていました。一番重要な材料である茅にはオガヤとメガヤがあり、オガヤは集落の周辺に、メガヤは山の高いところに自生しています。メガヤの方が茎が細く、穂が短いため緊密に葺けるので、材料として適しています。最近では茅場が少なくなり、その確保に苦心しています。

茅は11月から雪が降るまでの間に刈り取り、径30cmほどに束ね、それを10束余りまとめ、円錐形に立てておきます。

これをカヤタテと言って、翌年の3~4月まで屋外で乾燥させます。

茅の分量は、締(シメ)と束(タバ)があります。締というのは4mの縄で結んだ茅の分量をいいます。束はそれぞれが適当に束ねたもので、一束の大きさはまちまちです。このた

め正確な分量を伝えるときは、締で表現するのが普通です。ちなみに1締は15~30束ぐらいに相当し、屋根全体を葺くためにはおおむね250~300締の茅が必要となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

季節の風景トップページ」はこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kisetsu/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ウエブのトップページはこちらから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー