日枝神社の次は赤坂氷川神社です。2つは歩ける距離です。

途中、道の角の観音像が気になり立ちどまると、道を間違えそうなことに気付きました。

お陰で間違わずに氷川神社に辿り着きました。お賽銭箱がなかったので、行きと帰りにお礼の言葉だけ伝えました。

赤坂氷川神社の御祭神は、

素盞嗚尊(すさのおのみこと)、

奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)、

大己貴命 (おおなむぢのみこと)。

氷川の由来は、

出雲国簸川(現在の島根県斐伊川)で、

簸川の上流は素盞嗚尊の

八岐大蛇退治(やまたのおろちたいじ)

の舞台です。

前に港区虎ノ門の支店にいた時、

氏神の赤坂氷川神社に初詣に行きました。

支店に悪いことが続いたので、

お賽銭を奮発した記憶があります。

翌年から、本社の氏神である日枝神社に初詣に行くことに変わったので、

一回しか行ったことがありませんでした。

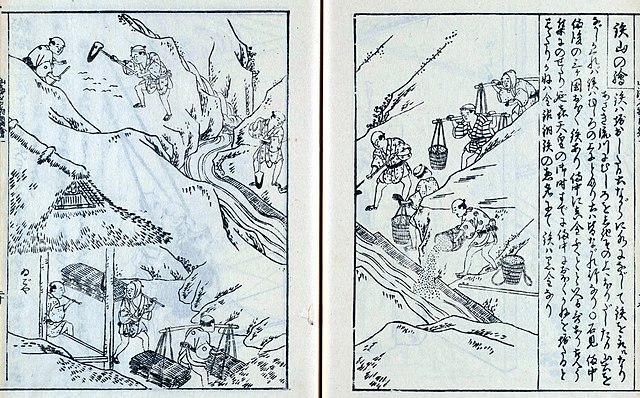

素戔嗚尊の八岐大蛇退治の話は、

川の上流のたたら製鉄の人々と

下流の水田農家(奇稲田姫命)の

対立の話だろうと思っています。

蛇は川の象徴で、記紀には、

お腹が赤いとあります。

砂鉄を取る作業である

「鉄穴(かんな)流し」をすると

川の水は赤くなり、

その時期、水田に使えなくなります。

氷川神社の次は門前仲町の富岡八幡宮です。

日本で一番多い神社は、八幡神社です。

八幡神社の御祭神は、

応神天皇です。

秦の始皇帝の末裔、

弓月君の一族が

日本に行こうとしていたのに、

新羅の国に邪魔されていました。

応神天皇は彼等を助けて

日本に呼び寄せました。

弓月君の一族は後に秦(はた)氏

と呼ばれる人々で、

聖徳太子の側近の秦河勝さんが有名です。

岩や川や瀧や山など、

自然をそのままの形で信仰していたのが

元々の日本の信仰でした。

今のようにお社(やしろ)を

建てるようになったのは

外国の文化の影響かもしれません。

外国から来た人々は

恩人の応神天皇をお祀りして、

お社を建てる形の信仰を

全国に広めたのでしょう。

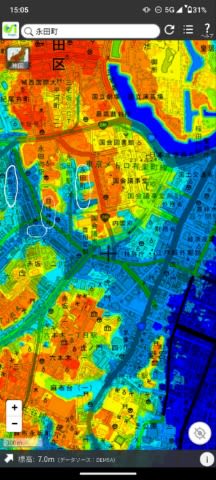

沢山の神社に行って気づいたのですが、

菊花紋よりも

巴紋の方が多く飾られている気がします。

特に八幡神社では巴紋を沢山見かけます。

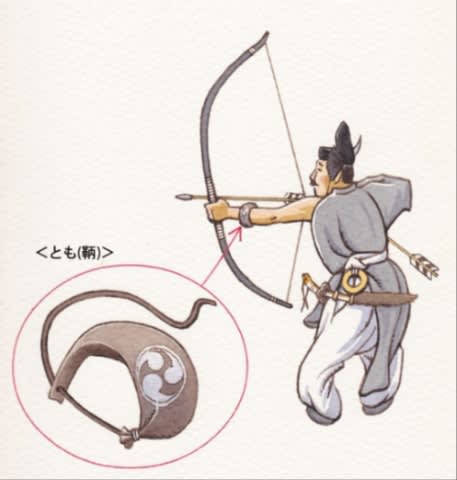

巴紋は円の中に、

弓矢の道具の鞆(とも)の形

(オタマジャクシの形?)

が三つ組み合わされています。

鞆の絵が巴(ともえ)の由来だ

という説があります。

鞆(とも)というのは、

矢を放った後の弦を止めるために

腕に巻く小さなクッション状のものです。

鞆が無いと、

弦が弓を中心に自分の反対側に

回ってしまいます。

これを弓(ゆ)返りと呼びます。

弓返りを起こす回転力自体は

矢を真っ直ぐ飛ばすために必要なものです。

ところが、弓返りすると、

次の矢を放つために

弦をこちら側に向け直す動作が必要です。

連射や速射の為には無駄な動作です。

この無駄を省き速射を可能にした発明が

鞆(とも)です。

古墳時代の武人埴輪の腕に巻かれています。

また、鞆だけの埴輪もあり、重要な道具だったことが分かります。

応神天皇には

生まれつき鞆(とも)が巻かれていた

との伝承があり、

鞆の別名である「ほむた」から

「誉田天皇(ほむたのすめらみこと)」

と呼ばれています。

八幡神社では巴紋が多く見られる理由です。

応神天皇は、武術の神様でもあり、

私の自宅から二駅隣の

千葉県市川市の八幡神社には

弓道場があります。

中世以降鞆は使われなくなってしまいました。

大量の矢を放ち弾幕にするような戦法から

遠くの大将を正確に狙い撃つ戦法に

変わったのでしょうか(機関銃戦からスナイパー戦へ)?

写真の引用は、次のHPからです。

グーグルマップ

ウィキペディア

(社)日本皮革産業連合会

文化庁 文化遺産オンライン

イラストAC