価格高騰で「キャベツ離れ」日本人の食卓に大変化食卓登場率が落ちた・上がった野菜ランキング

25/02/04 7:00木地 利光様記事抜粋<

キャベツの価格高騰が、物価高で負担の重くなった家計を直撃している。農林水産省「食品価格動向調査」によると、2025年1月13日の週に553円と平年比3.4倍にまで上昇した。夏の猛暑に冬の小雨と天候不順の影響で、キャベツが不作・品薄となっているためだ。

こうした生鮮野菜の高騰は、食卓にどういった変化を及ぼしているのだろうか。

価格高騰でみられたキャベツ離れ

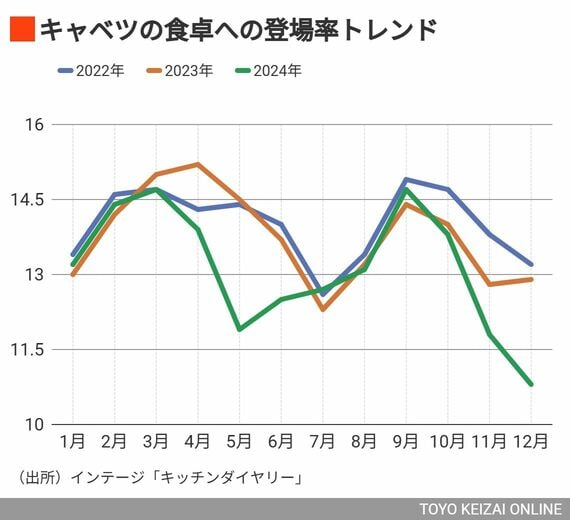

キャベツの使用状況をみるため、2人以上家族の主家事担当女性を対象とする食卓調査「インテージ・キッチンダイアリー」から、キャベツの登場率トレンドを確認した。ここでの登場率とは、朝食・昼食・夕食における100食卓あたりの出現回数を指す。

春キャベツの季節(3~5月ごろ)と夏キャベツの季節(9~10月ごろ)に登場率のピークが現れている。高品質なキャベツが低価格で流通する旬の時期に、キャベツの使用が増えているようだ。

2024年には、天候不順で品薄となり価格が高騰した5月と12月にキャベツの登場率が減少。特に、12月は小雨の影響が深刻化し、登場率が10.8%と前年より2ポイント以上落ち込んだ。価格高騰が使用控えにつながっている様子がうかがえる。

それでは、そのほかの生鮮野菜の登場率はどう変化しているのだろうか。2024年12月の登場率が落ち込んだ野菜と伸長した野菜をみてみたい。

キャベツ以外の「なす・長なす」「ブロッコリー」「ほうれんそう」など、価格上昇している生鮮野菜の多くで登場率が減少していた。一方、最も伸長したのがカット野菜だ。サラダなどに使用しやすいカット野菜は100円程度の価格で販売されることが多く、キャベツの代用として使われたようだ。

また、冬に旬を迎えるれんこんも、価格が安定して推移したことから登場率を前年より2割以上伸ばした。生鮮野菜の相場が、どの野菜を使用するかに大きく影響していることがうかがえる。

好調が続く冷凍野菜

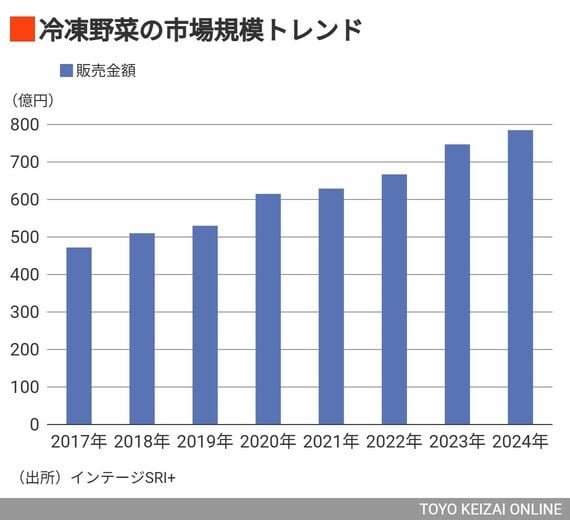

価格高騰により買い控えがみられる生鮮野菜に対して、好調が続いているのが冷凍野菜だ。全国約6000店舗の販売動向を追っている「インテージSRI+」でみると、2024年の冷凍野菜の市場規模は7年前の2017年と比べて1.7倍の785億円まで拡大している。

2024年の種類別・市場規模をみると、ブロッコリーが2017年比3.5倍の162億円、ほうれんそうが2017年比2.0倍の64億円と大きく伸びていた。これらは生鮮野菜で価格が高騰していた品目である。下茹でが不要など簡便さだけではなく、価格が安定していることも冷凍野菜が人気となった理由だろう。冷凍野菜は、広大な農地を活用して旬の時期に大規模に栽培するなどして、価格を抑えられるためだ。

冷凍野菜には季節性があるのか?

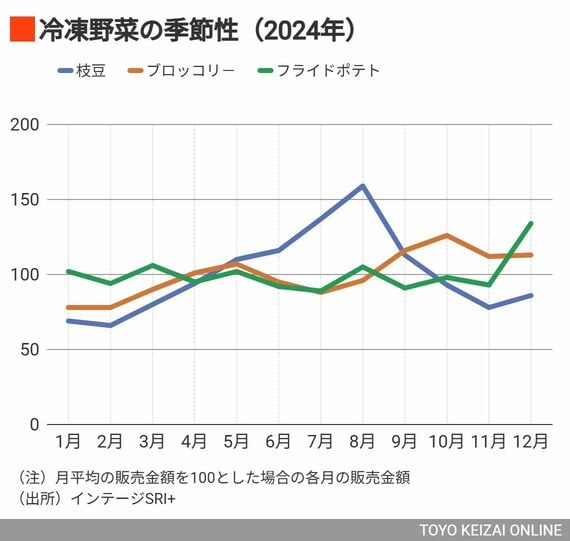

生鮮野菜の代用として冷凍野菜が使われているのであれば、冷凍野菜にも季節的な需要の波はあるのだろうか。ここでは、冷凍野菜の販売金額上位3品目に着目して、月平均の販売金額を100%とした場合における各月の販売金額を確認した。

冷凍枝豆は真夏の8月に最需要期を迎えており、生鮮枝豆と同様の傾向を示した。暑い季節にビールのお供としても人気な枝豆は季節性が強く、冷凍・生鮮を問わず夏に消費が拡大することが分かる。

また、冷凍ブロッコリーは10月に最も販売金額を伸ばしていた。生鮮ブロッコリーが旬を迎える11~3月の前後で品薄になりやすいため、その代わりとして冷凍ブロッコリーが活用されているようだ。2024年に11月・12月も冷凍ブロッコリーの販売金額が高止まりしており、生鮮ブロッコリーの高騰が影響していると考えられる。

一方、冷凍フライドポテトは12月に最も売れていた。フライドポテトの材料となるじゃがいもは、旬である春と秋以外も比較的安定して収穫される野菜である。クリスマスや年末年始と人が集まる時期に、子どもの食事や大人のおつまみになるフライドポテトの需要が高まったと推察される。

高騰する生鮮野菜の代用品

キャベツをはじめとする生鮮野菜の高騰は、買い控えを生む一方、値ごろ感のあるカット野菜に人気が集まるなど消費行動に変化をもたらしている。しかし、キャベツを原料とするカット野菜でも実質的な値上げが進むほか、代用品需要の拡大でレタスや白菜など他の葉物野菜の価格も上昇し、生鮮野菜全体の高騰へと波及している。

一方、比較的価格が安定している冷凍野菜が好調だ。生鮮野菜が高騰する今だからこそ、冷凍野菜の価値が高まっていると言えるだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます