日替り弁当のみで年商70億だった玉子屋。V字回復の礎は社長が15年貫いた「社員との対話・BizHint 編集部様記事抜粋<

1食500円の日替わり弁当をオフィスに宅配する「玉子屋」。日替わり弁当だけで年商70億円という事業のビジネスモデルは、アメリカの名門・スタンフォード大学のMBAでもケーススタディとして取り上げられるほどです。「正直、負ける気がしなかった」と語るのは社長の菅原勇一郎さん。しかし、2020年コロナウイルス蔓延の影響によりオフィス街から人が消え、売上は1/3、一気に月3億円の赤字に陥ってしまいました。さらに追い打ちをかけるように、重大な事故を起こしてしまいます。この危機的状況からどう這い上がっていったのか。詳しくお話を伺いました

株式会社玉子屋

代表取締役社長 菅原勇一郎さん

1969年東京生まれ。立教大学(体育会硬式野球部所属)卒業、富士銀行(現みずほ銀行)入行。流通を学ぶため、小さなマーケティング会社に転職し、1997年「玉子屋」に入社、2004年代表取締役社長に就任。97年当時12億円程度だった売り上げを70億円まで伸ばした。2015年からは、世界経済フォーラム(通称ダボス会議)にも、フォーラムメンバーズとして選出されている。2022年12月に著書 『東京大田区・弁当屋のすごい経営』(扶桑社新書)が発売

日本一の弁当屋「玉子屋」が赤字に転落。何があったのか

――貴社は日替わり弁当だけで年商70億、まさに日本一の弁当屋としての地位を築いてこられました。中小企業でありながら、世界最高峰のビジネススクールであるスタンフォード大学MBAの教材に、事例として選出されています。非常に安定した経営を行っていらっしゃった印象ですが、2020年以降、大きな変化があったそうですね。

菅原勇一郎さん(以下、菅原): 2004年に代表取締役社長に就任してから、業績を着実に伸ばし、2019年には一日平均62,000食を売り上げていました。どこにも負けないお弁当を作っている自信はありましたし、この先もずっと右肩上がりの成長を続けられると考えていました。

一食500円(税込)の日替りオフィス弁当。高い精度の需要予測と独自の仕組み構築により、平均廃棄ロス率は0.1%未満。無駄を徹底的に排除、仕入れ原価率50%を実現(画像引用)

一食500円(税込)の日替りオフィス弁当。高い精度の需要予測と独自の仕組み構築により、平均廃棄ロス率は0.1%未満。無駄を徹底的に排除、仕入れ原価率50%を実現(画像引用)

菅原: しかし2020年、 このまま勝ち続けられるとは限らないと、身をもって体験したのです。 想像もできないようなことで負けることもあるのか…と。

それが、2020年から感染が広がっていったコロナウイルスによるパンデミックです。

玉子屋の主要なお客様は、港区や中央区など都心15区にオフィスを構える大企業です。2020年4月に緊急事態宣言が発令され、当社のお客様である多くの企業は在宅勤務になってしまいました。当時在宅勤務を推奨した大企業は、ほぼ玉子屋の弁当を食べていたと言っても過言ではないでしょう。そういった方々が物理的に出社できなくなったので、6万食あった注文は2万食まで減り、一気に月3億円の赤字に陥ってしまったのです。それが3か月ほど続きました。

夏になって緊急事態宣言が解除されたものの、食数は1日3万食程度までしか回復せず、苦しい日々が続きました…。しかし、コロナ禍はいつか終息する。そうすれば、会社一丸になって頑張れば復活できる。そう信じていました。しかしその矢先、忘れもしない2020年8月28日。飲食業では絶対にあってはならないことを起こしてしまったのです…。

――それは一体…?

菅原: この日に製造した日替わり弁当で食中毒事故が発生したのです。保健所の指導を受け、3日間の営業停止命令を受けました。

原因を徹底的に究明し、施設・設備・調理器具の清掃、洗浄、消毒を行い、2020年末までの3か月間は被害に遭われた方にお詫びをして周りました。補償についても声を挙げて下さった方全員に行いました。マスコミの取材はすべてお受けして、お話できることは隠さずすべて伝えました。

とはいえ、とくに日本人は食に対しての意識が非常に高いですから、食中毒事故を起こしてしまうとお客さまは離れてしまいます。さらに、今の時代はSNSの普及もあり、ネット上でもさまざまな批判の声があがることは容易に想像できます。コロナの状況下でさらに食中毒事故も起こしてしまい、どんなに頑張っても立ち直れないのではないか、本当に玉子屋は終わってしまうのではないか…、そう思っていました。

しかし、まったく想像できなかった驚くべき光景が待っていたのです。

菅原: 事故の報道の後、もちろんお叱りの声もいただきましたが、それ以上に 本当にたくさんの応援コメントをいただけました。ネット上においても、90%以上が応援の声だったのです。 これはまさしく、今まで社員が積み上げてきてくれた日々の信用・信頼のおかげ。もう一度チャンスをいただけた、そんな気持ちでいっぱいになりました。

その後、調理の体制をあらためて見直して再出発をし、2022年末には再び3.6万食のご注文をいただけるように。また、日本政策金融公庫さんと商工中金さんから12億円の借り入れを受けられたこともあり、2022年10月にはようやく赤字を脱することができたのです。

ここにたどり着くまでには本当に大変でした。当分の運転資金を工面するため、配達車を減らしましたし、土地や工場も手放しました。それでも従業員を守りたい。そう思っていたのですが、このような状況でしたので、有期契約の方々は契約の更新ができませんでした。本当に申し訳ないことをしたと今でも悔やんでいます。

――組織運営の面ではいかがでしたか?

菅原: コロナ禍では、当社で大切にしていたコミュニケーションの場が失われてしまいました。物理的に顔を合わせてコミュニケーションを取ることがはばかられるようになり、本当に マネジメントやチームづくりの難しさを感じましたね。 とくにオンライン会議ツールは便利である一方、絆を結ぶという点においては難しかったなと。

社員には「絶対に復活するからなんとかついてきてほしい」と伝えました。とはいえ2020年当時、月給は保障したものの、賞与を出せるほどの余裕はありませんでした。しかし、この苦しい状況の中でも、退職を申し出た社員はいなかったのです。

会社に少しずつ余裕が出てきた頃、社員たちとBBQをしたのですが、そこで「実は、本当に辞めようと思ったことがあります」と言われました。それでもついてきてくれた。皆で頑張ったから今がある、社員には感謝しかありません。

本当に、家族のような絆があると思っているんですよ。だからこそ、この最大の危機を耐え抜き、やっともう一度スタートラインに立てたのではないか…そう感じています。

15年間、社長が欠かさず続けている社員との「対話」

菅原: チームワークという点においては、体育会系・部活みたいな会社かもしれません。ここまでコミュニケーションをとれている会社も珍しいのではないかと。

社員の多くは、優秀な学歴や経歴を持った者ではなく、夢破れた経験があったり、昔ヤンチャしていたことがあるような「元・悪ガキ」たち。先代の頃からそういった人材を積極的に採用し、戦力として育ててきて、今があります。

今はそういった元・悪ガキたちが成長を遂げ、現場のマネジメントを任せられるほどになりました。

たとえばサービススタッフは配達する区域やコースによって班を編成していて、一班5~15名ほどのチームですが、 統括するリーダーは中小企業の社長のような認識を持ってもらっています。

目標を提示したら、その目標をどう達成するのかは各班のリーダーに委ねています。残業を極力しないようにしてコストを最低限におさえるという班もあれば、1日1時間残業してその分新規営業に注力するといった班もあります。もちろん、現場社員のマネジメントもリーダーの仕事です。

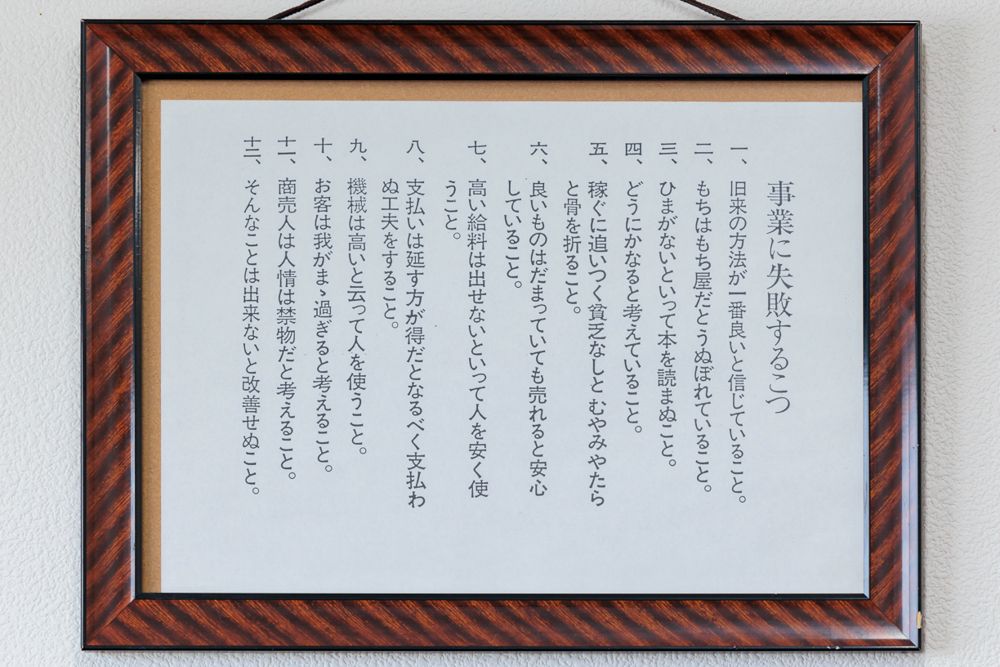

社長の知り合いの方が送ってくれたという「失敗しないための戒め」。この12箇条に書いてある以外のことは、お客様のことを思っての行動であれば何でもやって良いという、社員への権限委譲のメッセージとして、社長室に掲げられている

社長の知り合いの方が送ってくれたという「失敗しないための戒め」。この12箇条に書いてある以外のことは、お客様のことを思っての行動であれば何でもやって良いという、社員への権限委譲のメッセージとして、社長室に掲げられている

――社長自身は、現場社員とあまりコミュニケーションをとられないのですか?

菅原: いえいえ、そんなことはありません。現在の従業員数は300名弱ですが、製造現場のごく一部をのぞいて、社員、スタッフのほとんどとコミュニケーションをとっています。

私は社長になって以降15年間はほぼ毎週、最近でも月に2回は、金曜日の夜は社員たちと酒を酌み交わし、話をする時間と決めています。毎回同じメンバーと飲むのではありません。各班ごとに分かれて行われている飲み会を3つハシゴするんです。

とくに、最近入った社員の横に座りじっくりと話を聞きます。事前に各班のリーダーには、彼らが「どんな経緯で入社したか?」や「今の仕事ぶり」をヒアリングした上で、 「俺は今日どんな対応をすればいい?」と聞いています。

リーダーからは「将来期待できる若手なので、とにかく褒めてください!」と言われたり、「ちょっと勤務態度が微妙なので、褒めすぎないようにお願いします」とさまざまなオーダーが入ります。そんな情報を念頭に置いた上で「今の仕事はどう?」と話を聞く。そして、翌週仕事で会ったら「おはよう!調子はどう?」と声をかけてあげる。誰だって「社長から気にかけてもらえている」と思えたら嬉しいでしょう。それを15年間繰り返してきました。

一番ダメなのは「無関心」。誰一人見捨てることなく、一人前になるまで育て上げる

菅原: 飲み会に出れば現場の空気感も分かります。「今日は社長が来てくれました、カンパーイ!みんな来週も頑張ろう!!」と盛り上げるチームもありますし、そうじゃないところもある。その場の雰囲気でチームの状態が分かります。雰囲気がよくないチームは辞める人が多くなったりするもの。原因はリーダーである上司との相性にあることも多いので、その場合は配置転換を行ったりしています。

大きな会社ならば「数字がすべて」というマネジメントスタイルもあり得るでしょう。でも、 中小企業の場合「なんだかんだ、あの人は気にかけてくれる」と社員から思われること。その繰り返しによって、社長やリーダーは現場から信用を得られるのではないでしょうか。

だからこそ、一番ダメなのは「無関心」。当社では、対話を大事にし続けたいと考えています。

玉子屋のお弁当を届ける配達車両。注文を受けるオペレーターと各エリアの配達スタッフとの連携により、当日の朝注文を受けたお弁当を正確に配達可能にしている

菅原: しかし時代が変わり、コミュニケーションのスタイルが変わってきました。今までのような「俺の背中を見て覚えろ、俺について来い!!」といったものが通じなくなってきていると感じています。今は、ちゃんと言葉で説明して理屈が分からないと動かない人が増えましたね。「とにかく、お金を稼ぎたい!」というタイプも減りました。

その中でもとくに、 守りに入ってしまった社員の心の火を灯すことは非常に難しさを感じています。 極論、もう一度「昔のように頑張ろう!」と心に火を灯すことのできる社員もいれば、こちら側がいろんな手段をとっても火がつかない社員もいます。

――「心の火」とは、仕事に対してのやる気や、失敗を恐れずに挑戦する気概を指しているかと思います。この火を再び灯すため、貴社ではどのようなことをされているのでしょうか。

菅原: 何がきっかけになるかは、人によってまったく違います。その人にとって何が正解なのかは、他人にはわかりません。なので、全部試してみないといけないと思うのです。ですから、まずは、火を灯す方法の引き出しを多くもっておくことが重要だと考えます。

自分から「やります!」と口では言うけれど行動できない人に対し、先んじて給与を上げたら「これだけ貰ってるんだから……」となる場合もある。立場が人を作るという言葉のように、役職を与えたら輝く人もいます。成果が出ていないときに、給与を下げたり降格人事をすると「なにくそ!」と奮起する場合だってあります。

私が動いたほうが効果的な場合はやりますし、逆に直属の上司が動いたほうが効果的な場合もあります。班のリーダーなどから「ちょっとまずいかも…」といった情報が上がってきたら都度、経営陣で相談して対応を検討しています。

玉子屋でご縁のあった方には、見捨てることなく面倒を見て一人前になるまで育て上げる。 その覚悟をもって組織運営をしているんです。

コロナ禍での経営を経て今、どのような展望を考えていらっしゃるか、教えてください。

菅原: 2023年の秋までに一日平均4万食を目標にしています。元の7万食に戻るかは分かりませんが、事業をあらためて見直して拡大していきたいと考えています。採用活動も再開しました。2022年10月に黒字化したことで、やっとまた攻められるようになった状況です。

とはいえ、時代に応じて変わる部分も考えています。これだけ、電気・ガス・水道などのインフラや人件費、社会年金、厚生年金などありとあらゆるモノが値上がりしています。そのなかで、玉子屋のお弁当が本当に1食500円のまま続けられるかも考えなければいけないでしょう。もしかしたら業種転換をして、玉子屋という屋号だけ残ってお弁当事業以外をやっている可能性だってあります。

今後BtoCで武蔵小杉や汐留のマンションへお弁当を配達する展開も出来るでしょうし、たくさんのレシピがありますからOEMだって考えられます。他の企業と事業提携して株を持ち合い関西などの別の地域に出店したり、海外への進出だってあり得ると思っています。

ただ、どこで売上と利益を上げるかといえば、 私はやっぱりオフィスのお弁当にこだわりたいのです。 玉子屋の組織の強みは、流通コストを限りなくカットして材料を仕入れ、どこよりも早く調理と世界一の盛り付けを行い、細かくさまざまなオフィスに素早く配れること。この一気通貫を活かせるのがオフィスへのお弁当配達事業なのです。

とはいえ、コロナ禍でこれまで積極的には取り組んでいなかった私立中学高校などに届けるようになりました。これは将来子どもたちが成長して会社員になり、大企業に勤めたとき「高校時代に食べてたお弁当、また食べられるんだ!」と思ってもらうための戦略です。オフィスへのお弁当配達は100年続く事業になって欲しいと思ってはいますが、会社は時代に合わせて変化していかなければいけません。そのための布石ですが……。どこかで私が「事業を転換する判断をせざるを得ないかも」と思っています。まだ先のことはなんとも言えませんね。

菅原: コロナ禍は玉子屋にとっては大きな逆境でした。

ただ、逆境もずっと立ち向かっていると疲れたり、精神的にも参ったりしてしまうもの。私も実は、たった一度だけですが「このまま死んでしまったほうが楽だろうな」と頭をよぎったことがありました。すぐに「いや、お客様のためにまだやるべきことがある」と思い直しましたが。タフネスが売りだった私も、これだけの逆境を目の前にすると、それほどまでに追い込まれてしまったんです。

だからこそ、時には立ち止まることも必要かと思います。 逆境に立ち向かうことだけは決めながら、場面によっては立ち止まり、英気を養って戦略を練り、気持ちが奮い立ったときに立ち向かう。 そういう選択肢だってあります。

一番怖いのが「心が折れてしまうこと」。経営者は、そうならないためにどうするかを考えて、物事に取り組むと良いのではないでしょうか。

今回の出来事は、私の経営者人生において初めての「負け」とも言えるでしょう。ただ、 負けたことでより人に優しくなれた気がしています。 今はこの出来事を「経験値になった」と言えるようにするべく頑張っている最中です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます