宇田川榕菴は江戸時代後期の津山藩医で日本の蘭学者です。

植物学・化学をはじめとするヨーロッパの近代科学の日本への本格的な紹介者で、なかでも元素、試薬、酸化、還元、水素、酸素、炭素など現在も使用される化学語(漢字)は、榕菴によってつくられたものであり、“日本近代化学の始祖”です。日本における近代科学の確立に多大な貢献を果たした津山(岡山県津山市)が誇る蘭学者です。

宇田川家は江戸時代、蘭学の中心的存在の名家であり、榕菴の義父・玄真、さらには義祖父・玄随も蘭学者として著名な存在でした。津山藩主の松平家は徳川御家紋筆頭という立場で宇田川家は幕府のなかでも重用されていました。

現在も津山市にはゆかりの場所が点在し、宇田川家旧宅跡や泰安寺(墓所)、津山洋学資料館には胸像や日本屈指の資料が保存されています。

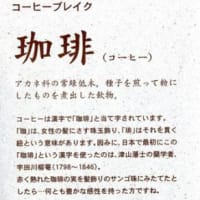

さて、義父・玄真に学び知識を得て蘭学者として成長した榕菴は、玄真に随行し江戸に参府した際、オランダ商館長と面談する機会を得た時にコーヒーを口にします。コーヒーに興味を持った榕菴はコーヒーの研究を始め、現在日本で一般的に使われている「珈琲」という漢字を考案します。

コーヒーの赤い実のなる様子が、玉を下げたかんざしに似ていることから、玉飾り表す「珈」と、玉をつなぐ紐を表す「琲」の二文字をオランダ語のKoffieの読みも含めて、漢字を当てたと津山で伝えらてきました。

植物学・化学をはじめとするヨーロッパの近代科学の日本への本格的な紹介者で、なかでも元素、試薬、酸化、還元、水素、酸素、炭素など現在も使用される化学語(漢字)は、榕菴によってつくられたものであり、“日本近代化学の始祖”です。日本における近代科学の確立に多大な貢献を果たした津山(岡山県津山市)が誇る蘭学者です。

宇田川家は江戸時代、蘭学の中心的存在の名家であり、榕菴の義父・玄真、さらには義祖父・玄随も蘭学者として著名な存在でした。津山藩主の松平家は徳川御家紋筆頭という立場で宇田川家は幕府のなかでも重用されていました。

現在も津山市にはゆかりの場所が点在し、宇田川家旧宅跡や泰安寺(墓所)、津山洋学資料館には胸像や日本屈指の資料が保存されています。

さて、義父・玄真に学び知識を得て蘭学者として成長した榕菴は、玄真に随行し江戸に参府した際、オランダ商館長と面談する機会を得た時にコーヒーを口にします。コーヒーに興味を持った榕菴はコーヒーの研究を始め、現在日本で一般的に使われている「珈琲」という漢字を考案します。

コーヒーの赤い実のなる様子が、玉を下げたかんざしに似ていることから、玉飾り表す「珈」と、玉をつなぐ紐を表す「琲」の二文字をオランダ語のKoffieの読みも含めて、漢字を当てたと津山で伝えらてきました。